本当に久しぶりの投稿になりますが、

建物(建築)に由来する言葉 - 34 です。

近頃、建物の色々な部分の名称や、建物に由来する言葉を知らない人が多くなったそうなので、思いつくままに、書いて見ます。

今回は「火灯窓」です。

火灯とは上部が曲線形のものを言い「火灯窓」とは、火灯の形をした窓枠を持った窓で、床の間の付け書院や平書院、また禅宗建築に用いられる事が多い様です。

窓枠の上部が唐草模様の茨(いばら)の様な曲線になっているものが多く、その枠は黒漆塗りか、黒の艶消し塗りを通例とされているようです、ただし、隅切洞火灯や丸火灯などは、枠を設けないで壁を塗廻しにする決まりがあるようです。

「火灯」は、瓦灯・華灯・架灯・火灯・花灯・瓦燈・華燈・火頭・華頭・等々色々な文字が当てられていますが、本来は灯火をともす陶製の器具で、上部が狭く、下部が広がった方形の「瓦燈」の名前からでたものなので、「瓦燈」が正しいと伝えられているようです。

また、燈籠(とうろう)を架し(つるし)ておく、との意味で「架燈」が正しいとか、色々な説が有るようですが、最近では、「火灯」の文字が最も多く使用されているようです。

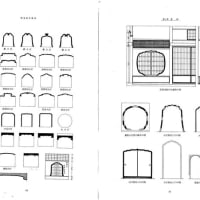

火灯窓には、狭間(ざま)火灯・山路(やかみち)火灯・富士火灯・蕨(わらび)火灯・櫛形(くしがた)火灯・隅切洞火灯・丸火灯・等々たくさんの形があります。

私の持っている書物にある火灯窓の雛形(ひながた)を添付しておきます。

写真の1枚目は神社の軒に吊るされている吊り燈籠

写真の2枚目以降は手持ちの写真から抜粋

※最後の3枚は火灯窓と言えるかどうか解かりませんがちょっと面白いので入れて見ました。