野火の難

ヤマトタケルの火難の話は、古事記では「相武国」の「焼遺」での出来事として記されており、同様の話が景行紀四十年是歳条に載る。

両者は少し違う。焼津の場所が「相武(相模)」か「駿河」か、欺いた相手が「国造」か「賊」か、誘い文句が沼の神か「麋鹿」か、「火打」(「燧」)を取り出すとき、「嚢の口」を開けることが重要視されているか否か、草を薙ぎ払った剣の名が記されているか否か、といった点である。そして、最後に地名を命名する際、用字として記には「焼遺」、紀には「焼津」と記している。

「燧嚢」(喜田川守貞・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592419/39をトリミング)

「燧嚢」(喜田川守貞・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592419/39をトリミング)

古事記研究者の大きな関心事として、従来から二つの問題点が指摘されている。「焼遺」と書いてなぜヤキツ(焼津)と訓むのか、また、その焼津は「相武国」ではなくて駿河国ではないか、といった点である。古典集成本古事記に、「「焼遺」を「やきつ」と訓むのは、「遺」に「棄つ」の意があり、「焼き棄つ」が「やきつ」となるのである。「焼津」と書くべきを、文脈上「焼き棄てる」なので、「焼遺」と書いたもの。この地名は、駿河国(静岡県)の焼津市に当る。しかし、火攻めの受難と……「さねさし」の歌とはともに相模国であり、文脈上の照応があるなかで、この「焼津」の地名は、地理的に矛盾している。地名説話の興味にまかせた筆のすさびであろう。記中の地理的矛盾の唯一の例。」(163頁)とある。なぜわざわざ難しい用字で記しているのか、納得できる説明ではない。

真福寺寺本古事記の「焼遺」をヤキツ(または、ヤキヅ)と訓む部分について、寛永版本には「焼遣」とある(注1)。

左:「焼遺」(真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185383/31をトリミング)、右:「焼遣」(寛永版本古事記、国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200001750/96?ln=jaをトリミング)

左:「焼遺」(真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185383/31をトリミング)、右:「焼遣」(寛永版本古事記、国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200001750/96?ln=jaをトリミング)

筆者は次のように考える。ヤマトタケル東征伝承の一話の締め括りに「焼遺」と記されている。これはその一話のまとめでもあり、話の要になっている。わざわざ太安万侶はややこしく書いて気づかせているのだから、彼の知恵に近づこうとする姿勢が求められる。「注」に付け足して済むような安易な姿勢は、テキストを読む姿勢としてふさわしくない(注2)。記の倭建命の物語の一区切り、野火の話の最後に、「焼遺」と謂われが記されているからには、この語一語に話の焦点(笑点)が置かれているに違いない。古事記と日本書紀とで少し構成が違うのは、物語作者がどこに笑いのツボを持ってきているか、ネタ帳の違いである(注3)。

焼津が相模に属するという矛盾については諸説に講釈されている。新編全集本古事記に、「ヤキツの地名の起源とみられるが、静岡県焼津市にあたるとみるには地理的に不審が残る。焼津なら駿河で、相模を舞台にするというのと合わない。相模国が古くは駿河まで含んでいたともいわれるが、疑わしく、相模の地名と考えるべきか。「焼遺」をヤキツと読むことにも疑問が残る。」(226頁)とあり、西郷2006.には、「神話の語る地誌に、地理学的正確さを求める必要は毫もないと知るべきである。」(74頁)という(注4)。太安万侶の筆記の智恵にまったく届いておらず、近づこうとする意志も見えない。

地名であれ、神名であれ、固有名詞である。事柄が言葉と同一であろうと考えた言霊信仰においては、できごとを締め括ることと名を与えることは同一のこととしていたと考えられる。そして、確かな伝本とされる真福寺本に「焼遺」とある。太安万侶が「焼遺」と書いたであろうこと、それで意味ある筆記であったこと、また、「焼遣」と書いてあってもそれなりにおもしろいことなのかもしれない点を立証しなければ、古事は読めていないと評価されよう。以下の論証は、そのためにヤマトコトバのなぞなぞを解くという作業である。

向ひ火による脱出劇

古事記の話は、向ひ火による脱出劇である。その話の発端は、相武国の国造に騙されて、野のなかに入りこみ、その沼のなかにいるという神を見ようとしたことであった。なぜ、わざわざ相武国か。それは、サガムという音に由来する。アマテラスとスサノヲの誓ひの場面で、アマテラスがスサノヲの持っていた十握剣をカリカリと噛む情景が描かれる。

佐賀美邇迦美而、……(記上)

𪗾然に咀嚼みて、𪗾然咀嚼、此には佐我弥爾加武と云ふ。……(神代紀第六段本文)

サガミニカムとは噛みに噛むという意である。すると、サガム(相武)という言葉は、一生懸命に噛んでいることを伝えていると知れる。サガムという国では皆、一生懸命に噛んでいる、という印象を受ける。無文字文化における言葉は音がすべてである。カムの原義は、米を歯で噛んで酒を造ること、醸すことを表した。さぞや酒造りが盛んであろうという洒落が生まれる。つまり、サガムノクニへ行けば、倭建命は、酒宴を以て迎えられるものと期待していた。その感覚は、物語を聞いている飛鳥時代の人に共有されている。サカムカヘ(境迎へ・坂迎へ、ヘは乙類)とは、新任の国司が、任国へ入る時に、国府の役人が国境まで出迎えて饗応する儀式をいい、また、遠路はるばる帰って来た人を出迎えて饗応することもいう。「相武国……其国造」が出迎えているのだから、当然、饗応されると思っている。ところが、野のなかに沼があって、そこに得体の知れない神がいるという。さぞやおもしろい趣向で酒宴を催してくれると思って出掛けてみると、ドッキリが仕掛けられていた。まんまと嵌められて焼かれてしまいそうになっている。「迎」えること自体の逆、「逆迎へ」である。逆さの概念が登場している。

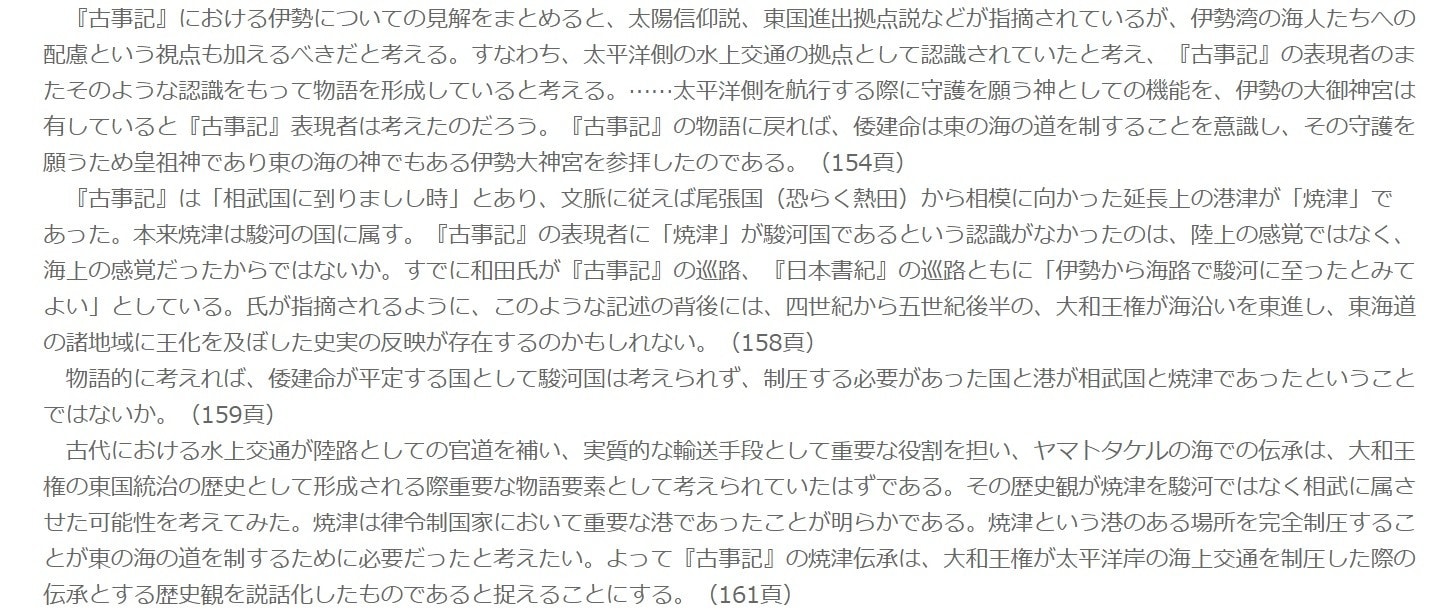

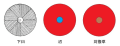

観世音寺の碾磑下石と野火の難の同心円イメージ概念図

観世音寺の碾磑下石と野火の難の同心円イメージ概念図

どこまで嵌められているかというと、「於二此野中一有二大沼一」という語りから騙りであった。沼などない。沼があれば、野火に追われても沼の水で助かる。沼がなかったから、沼の代りとなる火除け地を、草を刈り払うことで作っている。一言一言に気を付けなければならない。「於レ是先以二其御刀一苅二-撥草一」とある。「御刀」はミハカシと訓む。太刀は古代において、二本の組紐を以て腰に佩かせるものであった。「佩す」からハカシである。このハカシを使って、沼の代りになるものを作る。草を刈り払って燃える枯草を無くしたのである。すなわち、地面から燃料となる枯草を剥がし、まるで沼ででもあるかのように化かしたのである。ハカシ─ハガシ─バカシの連想活用である。

次に、袋の中から火打石を持ちだして、火を打ち出している。火打石は、石英の一種の燧石(flint)と、炭素含有の一定程度ある鉄とからなる。打ち合わせる衝撃をもって微小な鉄粉が摩擦熱と酸化熱のために火花となって出るが、着火させるのはなかなか難しい。それでも、袋から火打石を「出」したところに、もはや火は、打ち出されていると考えられよう。打ち出の小槌ならぬ打ち出の火打である(注5)。

国造たちの仕掛けてきた野火とは、サカムカヘ(逆迎)のための迎え火である。対抗する倭建命は、逆に「著二向火一」けた。ムカヘヒに立ち向かうのに、ムカヒヒを以て処した。そして、草が燃え尽きたところを逃げ道として火の環から脱出している。なぜ、沼を持ち出しているかについて、ヌ(沼)は、ヌ(瓊)、すなわち、玉環のことを表すからでもあろう。「天沼矛」(記上)は、「天之瓊 瓊は、玉なり。此には努と云ふ。戈」(神代紀第四段本文)と記される。景行記に、「還出」とある「還」字は、「睘は死者の胸に○(環)を加え、上に目を加えて、復活を祈ることを示す字。還とはこれによって生還することをいう。それで往還の意となる。」(白川1995.248頁)という。「たまたま」抜け出せたことは、玉環の太さ(内径と外径の差)によるという理屈かも知れない。ここに、「沼」はヌ(瓊)と一音で訓まれることが期待されていたとわかる。

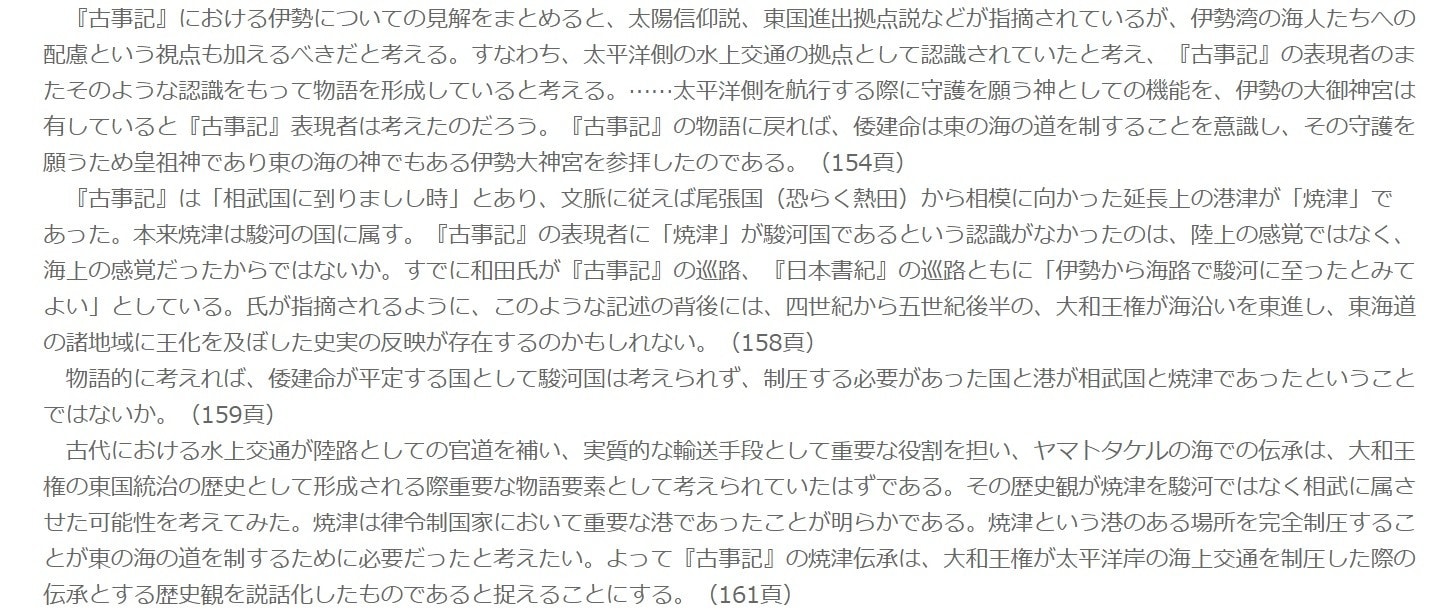

龍文璧(中国、戦国~前漢、前4~前2世紀、東博展示品)

龍文璧(中国、戦国~前漢、前4~前2世紀、東博展示品)

這ひ這ひの体の灰

そして、さらに、「皆切二-滅其国造等一、即著レ火焼。」となっている。野火から逃れて国造たちを切り殺して滅ぼせば、復讐、征服は完了すると考えられるが、さらに死骸を焼いてしまっている。火葬である。なぜそのようなことをしたことになっているのか。説話なのだからお話としての意味が込められている。火葬すると、人体は「灰(ヒの甲乙不明)」になる。

…… うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万213)

おそらく、灰のヒは甲類であろう。倭建命は、野火からほうほうの体で逃げ出してきた。音転前の形は、「這ひ這ひ」、すなわち、動詞「這ふ」の連用形ハヒのヒは甲類である。目には目を、歯には歯を、ムカヘヒにはムカヒヒを、這ひには灰を、である。言葉のあやとりが上代なぞなぞの原則である。お話をお話と聞いていてとてもわかり易い。

焼いた遺体は、国造であった。景行朝当時、国造制度は確立されていないから記述全体が誤りか、後の時代に潤色されたものであるという主張が歴史学からなされるが、生産的なものではない。古事記は歴史叙述としてではなく、話(咄・噺・譚)として聞く必要がある。クニノミヤツコのミヤツコという語義は、ミ(御)+ヤツコ(奴)であり、ヤツコとは、ヤ(家・屋)+ツ(連体助詞)+コ(子)、つまり、家の使用人、奴婢のことである。国家奴隷が国造という言葉の原義である。地方では偉そうな顔をしているかもしれないが、中央の役人が来ればへいこらしなければならない。つまり、「相武国……其国造」がサカムカヘをするという言葉自体に、反逆が陰に控えていると知れるのである。奴隷の蜂起である(注6)。

左:ニワトコ(神代植物公園)、右:人体解剖模型(江戸時代、19世紀、木造、東博「養生と医学」展展示品)

左:ニワトコ(神代植物公園)、右:人体解剖模型(江戸時代、19世紀、木造、東博「養生と医学」展展示品)

話として「国造」が登場しているのは、古来、ミヤツコギ(造木)と呼ばれる樹木のことからの連想によるものであろう。ミヤツコギには二種ある。第一に、ニワトコ、接骨木のこと、第二に、タマツバキ、椿の敬称のことである。新撰字鏡に、「檅〈造木〉・𪳤〈上同〉」、「女貞実 八月採実、陰干、比女豆波木、又、造木を云ふ。」、和名抄に、「接骨木 本草に美弥都古岐と云ふ。」、「女貞 拾遺本草に云はく、女貞は一名、冬青〈太豆乃岐、楊氏漢語抄に比女都波岐と云ふ〉、冬の月に青く翠にして、故に以て之れを名くといふ。」とある。允恭記歌謡には次のようにある。

君が行き 日長くなりぬ 山たづの 迎へを行かむ 待つには待たじ 此に、山多豆と云ふは、是今の造木ぞ(記87)

ミヤツコギに二義ある点については疑問とされ、「女貞」をネズミモチと取る説により、さらなる混乱を招いた。角川古語大辞典や日本国語大辞典では、ネズミモチ説に惑わされている。その点、岩波古語辞典は、「みやつこぎ【造木】①ニワトコの古名。……ニワトコはミヤツコの転。②タマツバキの異称。……」(1276頁)とあり確かである。ニワトコがミヤツコの転とする説も載せている(注7)。木下2010.にヤマタヅについて本草書をたどる精解がある。「ニワトコはミヤツコギのミヤツコがミヤトコ、ニヤトコを経て転訛したものと推定される。」とし、結論として、「万葉集にある山タヅはニワトコとしてよいだろう。また、「山たづの」が「迎へ」の枕詞となるのは、ニワトコの奇数羽状複葉の対生する小葉を見立てたからといい、確かに花期のニワトコを見ると、ツルが飛び立つ姿に似ている……。『新撰字鏡』に「𪳤 造木」とあるのは国字であるが、まず使うことはない。」(578頁)とある。

筆者は、ミヤツコギなる名称は、国造の義と互いに離れがたいものと考える。クニノミヤツコ行政単位ごとに置かれた国の奴婢、奴隷である。夜になって寝るにしても、自らが造った国衙の宮殿には上がれず、ニハ(庭)にトコ(床)を敷かなければならない。きつい冗談である。ニワトコは樹皮に厚いコルク質、また髄が太く軟らかいから、ベッドにせよとでもいうことらしい。実際、ニワトコはヤナギなどと同様、削り掛け(削り花)の材料にされた。ナイフで削って、白い木肌を薄く細長く垂らし、御幣に擬せられた。まさに、造り木である。造花の起源の一つとされる。都には絹製品は多いけれど田舎には乏しいから、代用として削り掛けを造るというのである。そして、ニワトコの実際の樹様を見ると、枝ぶり、枝のつき方(つぎ方)はノウゼンカズラにも似て、まことに「接骨木」な様子をしている。解剖模型に見るように操り人形のようだから、ニワトコが接骨木であることは確かであるし、国造という地方の役人が中央政府の操りに人形に過ぎないことを含意しているものと考えられる。

削り掛け(左:醒醒著、喜多武清ほか画・骨董集、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554344/20をトリミング、中:喜田川季荘編・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592412/29をトリミング、右:郷土玩具(秋田県、横浜人形の家展示品))

削り掛け(左:醒醒著、喜多武清ほか画・骨董集、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554344/20をトリミング、中:喜田川季荘編・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592412/29をトリミング、右:郷土玩具(秋田県、横浜人形の家展示品))

媒染剤としての灰

灰の義に、火葬した人骨と、紫染めの媒染剤の二義あることと、ミヤツコギに二義あることは、照合されるべきである。すなわち、一方は国造、ミヤツコの骨をニワトコの木でつくり、他方は、タマツバキ、すなわち、椿を焼いた灰から灰汁を取って紫染めの媒染剤とした(注8)。

左:紫根(京都大学生存圏研究所森林圏遺伝子統御分野矢崎研究室http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lpge/research/research1_sec_c.html)、右:椿の灰

左:紫根(京都大学生存圏研究所森林圏遺伝子統御分野矢崎研究室http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lpge/research/research1_sec_c.html)、右:椿の灰

紫は 灰指すものそ 海石榴市の 八十の衢に 逢へる児や誰(万3101)

和名抄に、「柃灰 蘇敬曰く、又、柃灰〈柃の音は灵、今案ふるに俗に所謂、椿灰等は是〉有り、木葉を焼きて之れを作り、並びに染に入れて用ゐるといふ。」、「灰汁 弁色立成に云はく、灰汁〈阿久〉は淋灰〈阿久太流、上の音は林〉といふ。」とある。屋代弘賢・古今要覧稿に、「又此樹を焼て灰となしたるを俗に山灰といふ、此灰は古より紫をそむる料に入るゝ故に、万葉集に、紫者灰指物曾海石榴市之とよみたり、今あるものはすべて丹波国山辺郡の内より来るといふ〈国史草木昆虫攷〉」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897549/175、漢字の旧字体は改めた)とある。

タマツバキと敬称を以て迎えられているのは、葉の形の丸っこいものを指していつつ、発色の素晴らしさを褒め称えるための言葉だからであろう。媒染剤の素材は慎重を要する。発色の効果もさることながら、下手な浸け方をするとすぐに繊維が傷む。古代の色の復元の実感は、次のようにある。

「食い入るようにみつめている」のである。それが染め物という仕事である。

河上の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢の春野は(万56)

この歌の歌っているのは、河の両岸に椿が並びに並んで生えていて、媒染剤の材料が豊富にあることの喜びである。作者、春日蔵首老は、花を見て飽きないと言っているのではない。生活に実用的な、染め物に必要な資材調達に奔走していたのであろう。紫色は、冠位十二階の制でも最上位に位置しているほどであり、きれいな色彩に染め上げることが最優先課題とされていた。染めの現場にも立ち会ったことはあったであろう。食い入るように見つめる仕草が、目の前に広がる光景へと転じられて歌になっている。見るだに嬉しくなる情景が、巨勢の春野の河のほとりに展開していた。大発見に歓喜している。

媒染剤に灰汁を使う。このアクという言葉は、本来居るべき所、事を表す語幹とされ、曰ハク、願ハク、恋フラク、などのク語法に用いられながら、単独では用いられず、「憧る」、「散る」などの動詞のなかに息づいてきたとされる。筆者は、動詞「飽く」の第一義に挙げられる、もうこれでいいと満足する、心に十分に満ちることをいう意が、アクという語の本質を的確に表しているのではないかと推測する。上の万56番歌の歌において、「飽く」という動詞が用いられているのは、染色に関係する者として、「飽く」と「灰汁」とが同音だから呼び起こされていると感じる。言葉の上で、アクという言葉がク語法に残存する経緯は、媒染剤自体が繊維上に残るものではなく、色が残ることに相同である。同じ現象が起こっている。

そのうえで、万56番歌をよみ直すと、「河上」は河の両岸のことだから、顔の面、横顔が右側左側と両側あるように、「つらつら」に椿があるのであり、顔を左右に振って「つらつらに見」つめ、見とれて飽きないのは、灰汁に事欠かないから嬉しがっているのである。染色の作業に、布や糸の束を液に浸して左右に揺することも行われている。結果、歌では、原義に迫るような、言葉の乱反射シャワーに酔いしれることができるようになっている。

紫染め(Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logoをトリミング)

紫染め(Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logoをトリミング)

ヤマトタケルの話に戻ると、遺体を焼いたところが「焼遺」という場所である。灰になるまで焼いた。焼き切った。焼くことが完了している。ヤキ(焼)+ツ(完了の助動詞)ということであろう。「遺」という字には、のこす、のこる、の意のほか、あぶる、あぶす、の意がある。「遺」のほかに、「炙」、「溢」などの字も当てる。したがって、「焼遺」という字面から、溢れんばかりに焼く、もう火がつかないほどに焼き炙る、ふつうの「焼く」の自乗、といった意であると知れる(注9)。

サガミニカム

サガミニカム(eco38life様「牛の反芻」https://www.youtube.com/watch?v=GMMuSizuKQMをトリミング)

サガミニカム(eco38life様「牛の反芻」https://www.youtube.com/watch?v=GMMuSizuKQMをトリミング)

左:礱、中:䃺(王禎・農書巻十六、欽定四庫全書、「Internet Archive」https://archive.org/details/06049872.cn/page/n82/mode/2up・https://archive.org/details/06049872.cn/page/n94/mode/2uをそれぞれトリミング)、右: 緑釉碾磑(後漢時代、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0034080をトリミング)(注10)

左:礱、中:䃺(王禎・農書巻十六、欽定四庫全書、「Internet Archive」https://archive.org/details/06049872.cn/page/n82/mode/2up・https://archive.org/details/06049872.cn/page/n94/mode/2uをそれぞれトリミング)、右: 緑釉碾磑(後漢時代、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0034080をトリミング)(注10)

上述のとおり、「相武」とは、さ噛みに噛むこととして認識されていた。噛み続けることをよく表している例として、身近な動物にウシがいる。一度に何回噛むか数えてみるとわかる。飲み込んだらまた次の草を口にして噛みはじめる。それを繰り返し、餌がなくなると今度は反芻する。胃から戻して噛んでいる。また50回ぐらい噛んで飲み込んでいる。臼歯で磨り潰すために左右にずらしながら噛んでいる。噛み癖があるようで、顎が疲れて来ると反対方向へ動かすこともある。サガミニカムという言い回しが適当である。人間はそれほどまではしない。食べ物に下拵えを施して、牛が噛むことの代りになるようにしている。ウス(臼・碓)である。言葉として、アクセントの違い(「うし(牛)」HH、「うす(臼)」LH)から言って別系統の語と思われるが、「あめうじ(黄牛)」LLLL、「よくす(横臼)」HHHといった例もある。飛鳥時代の人が洒落として使った可能性はある。国造は、在地の人からは「大人」、すなわち、「領く」存在と考えられていたようである。

ウシ(牛)やウス(臼)の特徴を考えれば、噛むこととは、噛み千切ることや、噛み砕くことではなく、磨り潰すことであると理解できる。臼歯の役割が大きい。臼・碓においても、石の方をウスといい、叩く方はキネ(杵)と別名がついている。碾臼の場合は上下とも臼である。その石のように堅い歯で磨り潰すことが、サガミニカムことなのである。石のように堅い臼の箇所でなければ、サガミニカムことはできない。堅い臼こそ、摺り潰すところである。スル(摺)+ガ(処)=スルガ(駿河)である。サガム(相武)とは、すなわち、スルガ(駿河)と、無文字時代の口頭言語、音声限定のヤマトコトバの意味の上で同じことを表しているとわかる。

焼津は駿河ではないかとする現代人の地理的認識を古事記に当て嵌めようとする見解は、ここに崩れる。野火の起こるような草だらけのところとは、草食動物がサガミニカムべきところであり、それは、サガム(相武)であれ、スルガ(駿河)であれ構わない。国名として同じ意味を持っている。スル(摺)+ガ(処)は人間の所作で、サガミ(相武)ニカムのは動物の所作で別であるからといって、駿河までは内地、相武からは外地、などという小理屈を並べたりはしなかったであろう。同じことだからである。単なる洒落こそが、上代、飛鳥時代に暮らした無文字文化の人びとの知恵である。記ではサカムカヘの話として説き起こしたかったから、お酒を噛むことを第一印象としたく、サガム(相武)という設定とした。また、相武と書いた時の相の字が、サガ、兆しを示している。話し始めるのに、これから始まる難事の予兆の符牒になっている。

お盆・伊豆

国造と倭建命との火の応酬は、「迎へ火」対「向ひ火」であった。ムカヘビといえば、迎え火、盂蘭盆会の行事が思い起こされる。紀には、「是年より初めて、寺毎に、四月八日、七月十五日に設斎す。」(推古紀十四年四月)、「盂蘭瓫会設く。」(斉明紀三年七月)と見える。盂蘭盆会の仏教的な起源は、梵語のウラバンナ、釈迦の弟子の目連(摩訶目犍連)の母が、あの世(餓鬼道)で逆さまに吊り下げられるように苦しみを受けているのを救うという話によっている。目連の神通力によって亡くなった母親の姿を探すと、喉を枯らし飢えていた。水や食べ物を差し出したが、みな燃えて母親の口には届かなかったいう。野火の難同様、逆さにして燃える概念が登場している。本邦では、民俗行事と仏教行事の融合したものになっている。お盆に先祖を迎えるときに焚く火のことで、各家で行う迎え火と、地域共同で行う迎え火がある。迎え火の材料としては、麻幹(苧殻)、松の根、松葉、ヒノキやシラカバの皮、麦藁などがあり、また、焚く場所も家の前、精霊棚の足下、墓前、道の辻、橋のたもと、川原や海辺などさまざまである。歴史的に多くの習俗が積み重なった結果であろう。

よく知られた方法は、家の前で、麻幹を焙烙の上などで焼く。焙烙という語は、もとは火あぶりの刑のことをいう。ウラバンナのことを思い起こさせる。麻幹はスカスカだから、焼いても何も残らないほどに焼け、少しばかりの灰も軽くて風に散ってしまう。ご先祖様をお迎えするのに亡くなった時の火葬を思わせず、魂のみの帰還であることを知らせるのに素晴らしい手法である。迎え火で迎えた先祖の霊は、送り火であの世へ送られる。キュウリで作った造り物の馬に乗って速く来られ、ナスで作った造り物の牛でゆっくりとお戻りになる。遺の字は、贈ることである。異本にある遣の字は、やること、派遣の意で、送ることである。ともにオクルと訓む「送」、「贈」、「後(遅)」は同根の語である。牛の造り物に乗ってゆっくりお帰りになるのは、相武という名の地がサガミニカム動物のことと絡み合っていたことを思い起こさせる。加えて、動物が造り物である点が、造り物にする材料の木、ミヤツコギ=ニワトコのことを思い起こさせる。また、牛の場合、材料がナスである点から、紫色を思い起こさせる。和名抄に、「茄子 釈氏切韻に云はく、茄子〈上の音は荷〉は一名、紫瓜子といふ。崔禹食経に云はく、茄〈奈須比〉、味は甘、鹸〈唐韻に力減反、𨣲味なり。𨣲の音は初感反、酢味なり。俗に𨣲を恵久之と云ふ〉、温、小毒にして、蒸し煮、及水を以て之を醸せば、食ふに快き菜と為るといふ。」とある。「紫瓜子」と、紫色であることが明記されている。今日はナスコン(茄子紺)と通称されるが、上代には紫の範疇に捉えられていた。

茄子の牛

茄子の牛

倭建命の向火の話は、お盆の迎え火と奇妙な共通性を伝えている。自分からみて火を向うへやるから「向ひ火」なのであるが、お盆の行事では、ご先祖様をお迎えするのがムカヘビ、お送りするのがオクリビである。記では、「著二向火一而焼退、[倭建命]還出皆切二-滅其国造等一、即著レ火焼。」とある。「向ひ火」は脱出のための方便で、この世へ還ってきている。そして、切り滅ぼした後、火をつけて焼いている。これが送り火である。お盆の行事との違いは、国造は生身の人間であるから、麻幹や媒染剤のための灰汁用の椿を焼いた時のように粉末状の灰がわずかに残るのではなく、ミヤツコギ=ニワトコのようなごつごつした骨が残る点にある。焼いてものこるから、焼津の地名表記としては「焼遺」がふさわしいことになる。

津の杭(歌川国芳・猫のすゞみ、江戸時代、天保頃、東博展示品)

津の杭(歌川国芳・猫のすゞみ、江戸時代、天保頃、東博展示品)

紀にある「焼津」の字面から受け取れる印象は、船の停泊場である津が焼けている様子である。これには、第一に、実際の火災現場が思い描けよう。その際は、船や船着場の渡り板などは焼け落ち、ただ杭ばかりが黒く燃え残って立っている。桟橋の情景が、精霊棚に類似している点も注目される。第二に、精霊流しの光景を思わせる。迎え火であれ送り火であれ、どこから流れつくのか、あるいは、どこへ流しやるのか。いずれもあの世である。あの世とは何処とも知れないところである。何処の「何」と同音に、地名の伊豆がある。「伊豆手船」(万4336)「伊豆手の船」(万4460)とあるのは、それほどまで遠い所へまでも通うことのできる船との形容であろう。島流しは、名例律に「流」である。その配所に、遠中近の三流の規定がある。延喜式・刑部省式に、伊豆・安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐などを遠流、信濃・伊予などを中流、越前・安芸などを近流と定めている。平治の乱で源頼朝は、伊豆国の蛭ヶ小島に流されている。記紀の国生み神話において、最初に生まれた蛭子は、葦の船に載せて流しやっている。それにちなみ、蛭ヶ小島のある伊豆は、秋津島に含まれない遠いところと思われたのであろう。

古事記の倭建命の東征でも、伊勢→尾張→相武(焼遺)→走水→足柄(坂本)→甲斐(酒折宮)→科野→尾張へと移動している。東海道は、それが陸路であれ海路であれ、駿河の先は伊豆、相武と続く。上のヤマトコトバの解説により、相武と駿河は同じ意味としても、陸路だと、伊豆を避けて富士山の麓から箱根山の北側の足柄峠方面へ進んだと想定されていることになる。伊豆は半島で、島流しに等しい隔絶感があった。刑部省式に、「伊豆。京を去ること七百七十里。」と記されており、「遠流」のうちでは最も都に近いが、伊豆は何処とも知れない遠い国の象徴とされて筆頭に挙げられている。

その東国、また、伊豆へ向かおうとする地に、焼津は位置し、分岐点的な地と考えられたのであろう。焼津(キは甲類)と秋津(蜻蛉)(キは甲類)とは音が良く似ている。駿河、相武、武蔵は、東海道中である。しかし、伊豆はそのルートから外れると思われたに違いない。出てしまうから、「出づ」という。そこへ流し遣られて遺されると、投げ遣りな気持ちになって遺書を書きたくなる。焼け糞といってもいい。秋津たるトンボの焼け遺りが焼津で、火刑の際の思わず知れずの脱糞が伊豆国である(注11)。まさに送り火であの世へ送られるような気分である。そんな不安な気持ちを代弁して、「焼遺」、ないし、「焼遣」という用字が考案されたとも考えられる。古代の文化地理的な観念を物語る興味深い事例であり、現代の歴史地理学(注12)からは程遠いものである。人は言葉によってものを考える。当時の言葉はヤマトコトバであった。

伊豆国図(江戸時代、19世紀、編脩地志備用典籍、慶応乙丑、東博展示品)

伊豆国図(江戸時代、19世紀、編脩地志備用典籍、慶応乙丑、東博展示品)

シホによる念押し

この「焼遺」という字面は、記では他に仁徳記に一例見られ、そこでは「遺」は、のこる、の意である(注13)。

茲[枯野]の船、破れ壊れて、塩に焼き、其の焼け遺れる木を取りて、琴を作るに、其の音、七里に響きき。(茲船破壊以焼レ塩、取二其焼遺木一作レ琴、其音響二七里一。)(仁徳記)

焼け遺ったのは、「余燼」(応神紀三十一年八月)とあり、燃杭のことである。上に述べた「焼津」の印象の第一と同じである。木造船を焼いて燼が残るとは、塊状の木の部分であり、かつ、クヒと呼ばれていたところ、すなわち、艪杭である。舷に凸状の艪杭を設け、艪には受け口を抉ってすっぽりと嵌め、左右上下に動かしても抜けずに梃子が効くようにしてある。「杭」だから「食」、ともにヒは甲類である。何度も何度も艪を漕ぐ姿は、杭の部分がまるで臼になっていて、何かをサガミニカムことに譬えられよう。また、「燃え」の同音に「萌え」がある。話は「枯野」のことであり、冬の終わりに野焼きをして枯草を燃やし、若草の萌え出るのを助けている。「萌ゆ」とは草木の芽吹きのことをいい、なかったところから現れること、すなわち、「出づ」のことである。したがって、「焼遺」はヤキ+イヅ、ヤキヅと訓むことが再確認される。地名から野火がある、ないし、行うのは当たり前で、物語に先立って示さなかったのは、話のオチ(サゲ)としての効果を狙ったものであった。後日談の歌謡を再掲する。

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも(記24)

「燃ゆる」のは「萌ゆる」ためであると掛けているとわかる。「焼遺」のオチの後に出てくることから、盂蘭盆会の目連の母の話に通じ、また、「枯野」の船の逸話をも含意している可能性もある。上の仁徳記の記事は次のように結ばれている。

爾くして歌して曰はく、

枯野を 塩に焼き 其が余り 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(記74)(仁徳記)

景行記の「さねさし 相武の小野に 燃ゆる火」とは、「塩に焼」くこと、つまり、製塩のことを背景として、説話化が行われたと考える。相武国の国造が、「於二此野中一有二大沼一。住二是沼中一之神、甚道速振神也。」と言っていたのは、この炉の中に坩堝があって水がたくさん入っている、その水の中には、ちはやふる神のようなマジックで、やがて塩が生れるのだ、だから塩は神さまに捧げられる、との前提から言明していると考えられる。

製塩土器は、各地から出土している。延喜式・主計上に、調・庸としての塩の生産地としては、東海道に伊勢や尾張、参河まであげられるが、相模や駿河、伊豆はない。遠いところから都まで運ばずとも間に合うから自給せよということであろう。野に枯れ草(干し草)が余るほどあるとは、サガミニカム牛の餌に十分である。とはいえ、いくら干し草があっても、塩がなければ病気になる。今日では、牛を飼う際、鉱塩を与えている。つまり、お話の底流に、枯れ草を少しは塩焼きに使い、塩を与えたほうが賢明であると伝える意図があったようである。

左:鉱塩とイノシシのおもちゃ(多摩動物公園)、右:各地の製塩土器(国立歴史民俗博物館展示品)

左:鉱塩とイノシシのおもちゃ(多摩動物公園)、右:各地の製塩土器(国立歴史民俗博物館展示品)

そして、紫の色を紫根で染めるのに、いくしおも繰り返して染め上げる工程を知っていた人にとっては、シホという言葉についての深い知恵が思い起こされたことであろう。古典基礎語辞典に、「シホという語形をもつ語には、①[満ち干する海水]②[食塩]のほかに布を染料にひたす回数、という意味のシホ(入)がある。潮の満ち干によって、海浜や岩礁などの海中に没したり、姿を現わしたりを繰り返す。この現象は布が染料に浸されたり、染料から出されたりの繰り返しとよく似ていることから連想して、この意が生じた可能性がある。そうであれば、染色関係のシホ(入)もに潮・塩と語源が同じということになる。」(604頁、この項、北川和秀)とある。名解説である。古代染めの紫根や紅花で染める手順では、何シホ(入)目かに至って、これぞという色合いに染まる到達点が見られる。「食い入るようにみつめている」所以である。

以上述べてきたように、景行記の「焼遺」という表記は、倭建命の「相武」の野火の難の説話を一等おもしろくするために、太安万侶が工夫を凝らして書いた、上代日本文学の筆記のなせる技であった。その後の時代の人々は、文字を覚えてしたり顔となり、文字と言葉とが一対一対応の記号変換であると錯覚して憚らないようになってしまった。記紀説話を論じる時に、使われているヤマトコトバ自体を顧みることのないままなのが現状である。それでは上代の人々が何を、いかに考えていたのかに近づくことはできない。猛省、再考、熟慮を促したい。

(注)

(注1)仁藤2001.の「注」に、「用字については「焼遺」「焼遣」とする写本もあるが、津の古字を誤写したものと考えられる。(日本思想大系本『古事記』岩波書店、一九八二年、一八二ページ、西宮一民説)」とする。「津」の古字「𨔥」の誤写説についての論考としては、福島2002年.がある。古事記の地名譚であれば、「故号其地謂○○也」と記されるはずだが、ここには、「故於今謂焼遺也」とあり、仲哀記に、「故於今謂気比大神也」とあるから、火難の記事を締め括るに相応しい表現であろうとしながらも、用字については不明なので「津」の古字との関係を指摘している。

(注2)本文校訂はそればかりで完遂することはない。必ず読む姿勢が求められる。例えば、論点は異なるものの、次のような議論の仕方が行われていた。

あたかも実証的であるかのように装う現在の歴史学に対し、文学と民俗学の連合によって果敢に挑戦している。筆者は、説としては疑問を抱く。例えば、守屋1988.に、「もともとは野火を避けるための技術、──その時は向火をつけたらよいという技術を若者達に教育する話だったとみて置いてもよいのではないだろうか。」(119~120頁)とあるが、古事記は、そのような教訓話を教訓話として語っているのではない。そう言い切れるのは、向火手法は、話で聞く前から古代人には当たり前のことと知られていたであろうからである。そうでなければ、聞くことはできなかったであろう。「若者達」になる前に死んでいたという意味である。野火が来たら向火を放つことは、生誕と同時ぐらいに知っておかなければならないほど、古代の常識であったろう。自然の脅威は、今日とは比べ物にならなかったに相違あるまい。

(注3)記紀の差異について、筆者のような考え方は稀有である。前述の仁藤2001.の本文には、記紀をテキストにしながら、歴史学が飽満して地理学へ進出した考察が行われている。

また、上田1986.では、歴史学が飽満して政治学へと進出している。

また、和田1988.では、考古学が飽満して文学へと進出している。

この主張は穏当なものと思われる。説話とは伝えられた話である。説話の真相とは、story であって history ではない。ところが、この適切な見解に対して、文学の方が奇妙な受け方をしている。上代文学は、古事記のような説話に対して、それは上の櫻井2000.の指摘どおり、昔話とは異なるものだが、擬似科学に向かってしまった。上代文学は「こくご」のお話の時間なのであるが、小理屈を並べる人たちが出てきた。「作品」として古事記を読むとか、古事記「構成」論などという、稗田阿礼が聞いたら目を回すであろうことが行われている。話(咄・噺・譚)にすぎないものを哲学してどないすんねん、と突っ込まれるであろう。一回きりの話やで、質問は受け付けない、と釘を刺されているような話である。ここでは、論文のタイトルからしてけったいな大脇2011.を引用する。国語科が中身で勝負せずに、なぜか慌てて社会科にすり寄っている。これが今日もっとも盛んな思潮である。筆者はそれに異を唱えている。

(注4)東海道は海によって進んだとする海道説があり、焼津が相模国にあるとする混乱が起こったとも言われている。しかし、東海道海道説が、古事記に反映されて説話化されたと仮定しても、ヤマトの人たちの間で、焼津が駿河国ではなく相模国に属すると認識されていたとは考えにくい。海上の感覚によっても、焼津は駿河国に属すると考えられて然るべきである。伊豆半島(伊豆国)をぐるっと廻って「相武国」に属するとは想念しづらい。焼津は重要な港だから地名譚として成り立つのであろう。駿河国に所在することは知られていたと考えられる。海岸伝いに目印を見ながら航行していた古代の航海法からして、駿河湾から見た富士山と、相模湾から見た富士山の、距離、方角を取り違える船乗りはおらず、間違えようがないし、間違っていたら遭難する。

(注5)「打ち出の小槌」という言葉が上代にあったという保証はない。しかし、大国主命は古事記に描かれており、それがすなわち大黒様であることは、疑われずに今日に来っている。神仏習合は仏教伝来と同時に始まった。そのように始めなければ、ヤマトの人たちに仏教とは何か理解することはできない。「蕃神」(欽明紀十三年十月)とあって自然である。

(注6)ヤマトタケルの東征物語を、国造層の単なる征服と捉えるのは、言葉のあやの理解として誤りである。また、記紀の説話には、同じような件が波状的に表れているように受け取られる個所がある。この部分も、二度目の征討が邇々芸命の二度目の降臨と似ているとの指摘がある。しかし、それにより何を整理しようとしているのか不明である。口頭言語でのお話として、洒落が散りばめられていることを踏まえた上での議論が展開されることを期待したい。

(注7)ミヤツコギと関わるタマツバキについては、時代別国語大辞典に、「もくせい科の常緑低木でたまつばきと称するものに当たる。」(717頁)とする。本草和名の「女貞 〈美也都古岐、一名、多都乃岐〉」の、「女貞」を採った新撰字鏡に難があるのだが、ヒメツバキ、タマツバキといっていて、ツバキに類するところまで迫っている。

(注8)『原色染色大辞典』に、媒染とは、「繊維に直接染着性のない染料(媒染染料[=繊維との結合力が乏しく金属塩を媒介剤とする染料])の染着の媒介をすること。又、媒染をする薬剤を媒染剤という。繊維を媒染染料で染色する場合、予め繊維を薬剤で処理し、繊維に薬剤を吸収させてから染色する必要がある。」(823頁)とある。つまり、媒染剤とは、布と染料の仲立ちとなって、水に溶ける染料を繊維に色止めし、色出ししてくれるものである。紫色を染めるのには、紫根、ムラサキ科の紫草の根茎を用い、そのなかに含まれるナフトキノン類のシコニンという含有色素が、灰汁媒染によって紫色の色調を発色することによるとされている。今日、アルミナ媒染では、ミョウバンと炭酸ナトリウムを応用している。

吉岡2002.に、「つぎに媒染にうつる。椿は、生の樹の枝と葉を刈りとって、二、三日置く。それを然やして、白い灰の状態で保存しておく。染色をする数日前に、熱湯を注いでからよくかきまぜ、火の成分を十分に溶出させる。この上澄み液(灰汁)にはアルミ分が含まれていて、紫を発色させる、つまり媒染剤の役割をするのである。その椿灰の灰汁を水に溶かして媒染の浴槽をつくり、紫根染を終えてよく水洗いした絹布を入れて、ゆっくりと繰る。三十分あまりのち、別の水槽でよく水洗いする。このような紫根染、水洗、媒染、水洗の工程を何日も繰り返すわけで、「深紫」にするには、私の工房では、少なくとも五~七日間を費やす。もちろん、毎日、新しい紫根を使って、朝から石臼で搗く、揉む、という工程を繰り返すのである。」(78~79頁)とある。

(注9)物語の続きとして、走水において、オトタチバナヒメ入水の話が出てくる。その際、彼女は、辞世の歌を詠んでいる。

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも(記24)

「炙」、「溢」という字は、アブル、アフルを常訓とする。新撰字鏡に、「漝 以舟反、上、溢也。弥知阿夫留」とある。康煕字典に、「〔集韻〕席入切、音習、影也。一曰、滀漝水貌」とある字である。「火中に立つ」「影」とされている事情がのみ込める。

(注10)紀には、「曇徴は五経を知れり。且能く彩色及び紙墨を作り、并せて碾磑を造る。蓋し碾磑を造ること、是の時に始まるか。」(推古紀十八年三月)、「是歳、水碓を造りて冶鉄す。」(天智紀九年是歳)と記されており、太宰府の観世音寺には「碾磑」が残っている。記に「沼」とあるところから、筆者はサガミニカムことを石臼に見ていると考える。天智紀の例からミヅウスを水力仕掛けの臼とする説もあるが、瑞なる臼の謂いとも捉えることができる。本邦では長く行われず、鎌倉・室町時代に一般に普及したとされている(三輪1978.)。粉体に加工する摺臼としての石臼は、搗き臼の杵の形状によって代用可能であったことが大きく影響するとも指摘されている。古代において技術革新の成果として知られていたのか確かめることはできず、その技術をベースに説話が営まれたと断定することもできない。ただし、野火の難の話に、はっきりと火打が出てきている。石と鉄からなる熱を発する道具である。石臼の摺りの摩擦熱も侮れないものがあり、本文の概念図に示したとおり、摩擦熱(サガミニカム石臼)には摩擦熱(火打ち)を、石(沼=瓊)には石(火打石)を、の対処であったとする話に仕立てられていると考えるのが合理的であると考える。

(注11)拙稿「蜻蛉・秋津島・ヤマトの説話について─国生み説話の多重比喩表現を中心に─」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/11778e097320217e614b879e71fd97ba参照。

(注12)行基図と呼ばれる古い日本地図に、伊豆は本州に食いこまれるように描かれている。盂蘭盆会の話のもととなった逆さ吊りの形をそこに見たかどうか、筆者には判断できない。そして、説話の話し手、聞き手がその認識を共有していたかどうか、管見にして文献的な裏付けを得ていない。

行基図(拾芥抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)

行基図(拾芥抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)

(注13)拙稿「枯野伝説について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/5ffb5046d6ed49f9fdab78b08869abe6ほか参照。

(引用・参考文献)

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

上田1986. 上田正昭『日本武尊』吉川弘文館、昭和35年(新装版昭和61年)。

大脇2011. 大脇由紀子「『古事記』倭建命の東海道─物語を多元的に考える─」『多元を生きる』中京大学文化科学研究所、2011年。

角川古語大辞典 中村幸彦・阪倉篤義・岡見正雄編『角川古語大辞典 第五巻』角川書店、1999年。

木下2010. 木下武司『万葉植物文化誌』八坂書房、2010年。

『原色染色大辞典』 板倉寿郎・野村喜八・元井能・吉川清兵衛・吉田光邦編『原色染色大辞典』淡交社、昭和52年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

古典集成本古事記 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、昭和54年。

櫻井2000. 『櫻井満著作集 第8巻─古代伝承の世界─』おうふう、平成12年。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典上代編』三省堂、1967年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第六巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

仁藤2001. 仁藤敦史「ヤマトタケル東征伝承と焼津」焼津市総務部市史編さん室編『焼津市史研究 第2号』焼津市、平成13年。

日本国語大辞典 日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部『日本国語大辞典 第二版 第十二巻』小学館、2001年。

福島2002. 福島秋穂『紀記の神話伝説研究』同成社、2002年。

三輪1978. 三輪茂雄『臼(うす)』法政大学出版局、1978年。

三輪茂雄「鳴き砂ホームページ」http://bigai.world.coocan.jp/msand/index.html

守屋1988. 守屋俊彦『ヤマトタケル伝承序説』和泉書院、昭和63年。

吉岡2002. 吉岡幸雄『日本の色を染める』岩波書店(岩波新書)、2002年。

吉岡2007. 吉岡幸雄『日本の色を歩く』平凡社(平凡社新書)、2007年。

和田1988. 和田萃「東国への海つ路」上田正昭編『探訪古代の道 第二巻─都からのみち─』法蔵館、1988年。

Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logo

※本稿は、2015年8月稿を改めた2018年1月稿を、2020年8月にさらに加筆、訂正、整理したものを、2024年3月にルビ形式にしたものである。

ヤマトタケルの火難の話は、古事記では「相武国」の「焼遺」での出来事として記されており、同様の話が景行紀四十年是歳条に載る。

両者は少し違う。焼津の場所が「相武(相模)」か「駿河」か、欺いた相手が「国造」か「賊」か、誘い文句が沼の神か「麋鹿」か、「火打」(「燧」)を取り出すとき、「嚢の口」を開けることが重要視されているか否か、草を薙ぎ払った剣の名が記されているか否か、といった点である。そして、最後に地名を命名する際、用字として記には「焼遺」、紀には「焼津」と記している。

「燧嚢」(喜田川守貞・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592419/39をトリミング)

「燧嚢」(喜田川守貞・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592419/39をトリミング)古事記研究者の大きな関心事として、従来から二つの問題点が指摘されている。「焼遺」と書いてなぜヤキツ(焼津)と訓むのか、また、その焼津は「相武国」ではなくて駿河国ではないか、といった点である。古典集成本古事記に、「「焼遺」を「やきつ」と訓むのは、「遺」に「棄つ」の意があり、「焼き棄つ」が「やきつ」となるのである。「焼津」と書くべきを、文脈上「焼き棄てる」なので、「焼遺」と書いたもの。この地名は、駿河国(静岡県)の焼津市に当る。しかし、火攻めの受難と……「さねさし」の歌とはともに相模国であり、文脈上の照応があるなかで、この「焼津」の地名は、地理的に矛盾している。地名説話の興味にまかせた筆のすさびであろう。記中の地理的矛盾の唯一の例。」(163頁)とある。なぜわざわざ難しい用字で記しているのか、納得できる説明ではない。

真福寺寺本古事記の「焼遺」をヤキツ(または、ヤキヅ)と訓む部分について、寛永版本には「焼遣」とある(注1)。

左:「焼遺」(真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185383/31をトリミング)、右:「焼遣」(寛永版本古事記、国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200001750/96?ln=jaをトリミング)

左:「焼遺」(真福寺本古事記、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1185383/31をトリミング)、右:「焼遣」(寛永版本古事記、国文学研究資料館・国書データベースhttps://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200001750/96?ln=jaをトリミング)筆者は次のように考える。ヤマトタケル東征伝承の一話の締め括りに「焼遺」と記されている。これはその一話のまとめでもあり、話の要になっている。わざわざ太安万侶はややこしく書いて気づかせているのだから、彼の知恵に近づこうとする姿勢が求められる。「注」に付け足して済むような安易な姿勢は、テキストを読む姿勢としてふさわしくない(注2)。記の倭建命の物語の一区切り、野火の話の最後に、「焼遺」と謂われが記されているからには、この語一語に話の焦点(笑点)が置かれているに違いない。古事記と日本書紀とで少し構成が違うのは、物語作者がどこに笑いのツボを持ってきているか、ネタ帳の違いである(注3)。

焼津が相模に属するという矛盾については諸説に講釈されている。新編全集本古事記に、「ヤキツの地名の起源とみられるが、静岡県焼津市にあたるとみるには地理的に不審が残る。焼津なら駿河で、相模を舞台にするというのと合わない。相模国が古くは駿河まで含んでいたともいわれるが、疑わしく、相模の地名と考えるべきか。「焼遺」をヤキツと読むことにも疑問が残る。」(226頁)とあり、西郷2006.には、「神話の語る地誌に、地理学的正確さを求める必要は毫もないと知るべきである。」(74頁)という(注4)。太安万侶の筆記の智恵にまったく届いておらず、近づこうとする意志も見えない。

地名であれ、神名であれ、固有名詞である。事柄が言葉と同一であろうと考えた言霊信仰においては、できごとを締め括ることと名を与えることは同一のこととしていたと考えられる。そして、確かな伝本とされる真福寺本に「焼遺」とある。太安万侶が「焼遺」と書いたであろうこと、それで意味ある筆記であったこと、また、「焼遣」と書いてあってもそれなりにおもしろいことなのかもしれない点を立証しなければ、古事は読めていないと評価されよう。以下の論証は、そのためにヤマトコトバのなぞなぞを解くという作業である。

向ひ火による脱出劇

古事記の話は、向ひ火による脱出劇である。その話の発端は、相武国の国造に騙されて、野のなかに入りこみ、その沼のなかにいるという神を見ようとしたことであった。なぜ、わざわざ相武国か。それは、サガムという音に由来する。アマテラスとスサノヲの誓ひの場面で、アマテラスがスサノヲの持っていた十握剣をカリカリと噛む情景が描かれる。

佐賀美邇迦美而、……(記上)

𪗾然に咀嚼みて、𪗾然咀嚼、此には佐我弥爾加武と云ふ。……(神代紀第六段本文)

サガミニカムとは噛みに噛むという意である。すると、サガム(相武)という言葉は、一生懸命に噛んでいることを伝えていると知れる。サガムという国では皆、一生懸命に噛んでいる、という印象を受ける。無文字文化における言葉は音がすべてである。カムの原義は、米を歯で噛んで酒を造ること、醸すことを表した。さぞや酒造りが盛んであろうという洒落が生まれる。つまり、サガムノクニへ行けば、倭建命は、酒宴を以て迎えられるものと期待していた。その感覚は、物語を聞いている飛鳥時代の人に共有されている。サカムカヘ(境迎へ・坂迎へ、ヘは乙類)とは、新任の国司が、任国へ入る時に、国府の役人が国境まで出迎えて饗応する儀式をいい、また、遠路はるばる帰って来た人を出迎えて饗応することもいう。「相武国……其国造」が出迎えているのだから、当然、饗応されると思っている。ところが、野のなかに沼があって、そこに得体の知れない神がいるという。さぞやおもしろい趣向で酒宴を催してくれると思って出掛けてみると、ドッキリが仕掛けられていた。まんまと嵌められて焼かれてしまいそうになっている。「迎」えること自体の逆、「逆迎へ」である。逆さの概念が登場している。

観世音寺の碾磑下石と野火の難の同心円イメージ概念図

観世音寺の碾磑下石と野火の難の同心円イメージ概念図どこまで嵌められているかというと、「於二此野中一有二大沼一」という語りから騙りであった。沼などない。沼があれば、野火に追われても沼の水で助かる。沼がなかったから、沼の代りとなる火除け地を、草を刈り払うことで作っている。一言一言に気を付けなければならない。「於レ是先以二其御刀一苅二-撥草一」とある。「御刀」はミハカシと訓む。太刀は古代において、二本の組紐を以て腰に佩かせるものであった。「佩す」からハカシである。このハカシを使って、沼の代りになるものを作る。草を刈り払って燃える枯草を無くしたのである。すなわち、地面から燃料となる枯草を剥がし、まるで沼ででもあるかのように化かしたのである。ハカシ─ハガシ─バカシの連想活用である。

次に、袋の中から火打石を持ちだして、火を打ち出している。火打石は、石英の一種の燧石(flint)と、炭素含有の一定程度ある鉄とからなる。打ち合わせる衝撃をもって微小な鉄粉が摩擦熱と酸化熱のために火花となって出るが、着火させるのはなかなか難しい。それでも、袋から火打石を「出」したところに、もはや火は、打ち出されていると考えられよう。打ち出の小槌ならぬ打ち出の火打である(注5)。

国造たちの仕掛けてきた野火とは、サカムカヘ(逆迎)のための迎え火である。対抗する倭建命は、逆に「著二向火一」けた。ムカヘヒに立ち向かうのに、ムカヒヒを以て処した。そして、草が燃え尽きたところを逃げ道として火の環から脱出している。なぜ、沼を持ち出しているかについて、ヌ(沼)は、ヌ(瓊)、すなわち、玉環のことを表すからでもあろう。「天沼矛」(記上)は、「天之瓊 瓊は、玉なり。此には努と云ふ。戈」(神代紀第四段本文)と記される。景行記に、「還出」とある「還」字は、「睘は死者の胸に○(環)を加え、上に目を加えて、復活を祈ることを示す字。還とはこれによって生還することをいう。それで往還の意となる。」(白川1995.248頁)という。「たまたま」抜け出せたことは、玉環の太さ(内径と外径の差)によるという理屈かも知れない。ここに、「沼」はヌ(瓊)と一音で訓まれることが期待されていたとわかる。

龍文璧(中国、戦国~前漢、前4~前2世紀、東博展示品)

龍文璧(中国、戦国~前漢、前4~前2世紀、東博展示品)這ひ這ひの体の灰

そして、さらに、「皆切二-滅其国造等一、即著レ火焼。」となっている。野火から逃れて国造たちを切り殺して滅ぼせば、復讐、征服は完了すると考えられるが、さらに死骸を焼いてしまっている。火葬である。なぜそのようなことをしたことになっているのか。説話なのだからお話としての意味が込められている。火葬すると、人体は「灰(ヒの甲乙不明)」になる。

…… うつそみと 思ひし妹が 灰にていませば(万213)

おそらく、灰のヒは甲類であろう。倭建命は、野火からほうほうの体で逃げ出してきた。音転前の形は、「這ひ這ひ」、すなわち、動詞「這ふ」の連用形ハヒのヒは甲類である。目には目を、歯には歯を、ムカヘヒにはムカヒヒを、這ひには灰を、である。言葉のあやとりが上代なぞなぞの原則である。お話をお話と聞いていてとてもわかり易い。

焼いた遺体は、国造であった。景行朝当時、国造制度は確立されていないから記述全体が誤りか、後の時代に潤色されたものであるという主張が歴史学からなされるが、生産的なものではない。古事記は歴史叙述としてではなく、話(咄・噺・譚)として聞く必要がある。クニノミヤツコのミヤツコという語義は、ミ(御)+ヤツコ(奴)であり、ヤツコとは、ヤ(家・屋)+ツ(連体助詞)+コ(子)、つまり、家の使用人、奴婢のことである。国家奴隷が国造という言葉の原義である。地方では偉そうな顔をしているかもしれないが、中央の役人が来ればへいこらしなければならない。つまり、「相武国……其国造」がサカムカヘをするという言葉自体に、反逆が陰に控えていると知れるのである。奴隷の蜂起である(注6)。

左:ニワトコ(神代植物公園)、右:人体解剖模型(江戸時代、19世紀、木造、東博「養生と医学」展展示品)

左:ニワトコ(神代植物公園)、右:人体解剖模型(江戸時代、19世紀、木造、東博「養生と医学」展展示品)話として「国造」が登場しているのは、古来、ミヤツコギ(造木)と呼ばれる樹木のことからの連想によるものであろう。ミヤツコギには二種ある。第一に、ニワトコ、接骨木のこと、第二に、タマツバキ、椿の敬称のことである。新撰字鏡に、「檅〈造木〉・𪳤〈上同〉」、「女貞実 八月採実、陰干、比女豆波木、又、造木を云ふ。」、和名抄に、「接骨木 本草に美弥都古岐と云ふ。」、「女貞 拾遺本草に云はく、女貞は一名、冬青〈太豆乃岐、楊氏漢語抄に比女都波岐と云ふ〉、冬の月に青く翠にして、故に以て之れを名くといふ。」とある。允恭記歌謡には次のようにある。

君が行き 日長くなりぬ 山たづの 迎へを行かむ 待つには待たじ 此に、山多豆と云ふは、是今の造木ぞ(記87)

ミヤツコギに二義ある点については疑問とされ、「女貞」をネズミモチと取る説により、さらなる混乱を招いた。角川古語大辞典や日本国語大辞典では、ネズミモチ説に惑わされている。その点、岩波古語辞典は、「みやつこぎ【造木】①ニワトコの古名。……ニワトコはミヤツコの転。②タマツバキの異称。……」(1276頁)とあり確かである。ニワトコがミヤツコの転とする説も載せている(注7)。木下2010.にヤマタヅについて本草書をたどる精解がある。「ニワトコはミヤツコギのミヤツコがミヤトコ、ニヤトコを経て転訛したものと推定される。」とし、結論として、「万葉集にある山タヅはニワトコとしてよいだろう。また、「山たづの」が「迎へ」の枕詞となるのは、ニワトコの奇数羽状複葉の対生する小葉を見立てたからといい、確かに花期のニワトコを見ると、ツルが飛び立つ姿に似ている……。『新撰字鏡』に「𪳤 造木」とあるのは国字であるが、まず使うことはない。」(578頁)とある。

筆者は、ミヤツコギなる名称は、国造の義と互いに離れがたいものと考える。クニノミヤツコ行政単位ごとに置かれた国の奴婢、奴隷である。夜になって寝るにしても、自らが造った国衙の宮殿には上がれず、ニハ(庭)にトコ(床)を敷かなければならない。きつい冗談である。ニワトコは樹皮に厚いコルク質、また髄が太く軟らかいから、ベッドにせよとでもいうことらしい。実際、ニワトコはヤナギなどと同様、削り掛け(削り花)の材料にされた。ナイフで削って、白い木肌を薄く細長く垂らし、御幣に擬せられた。まさに、造り木である。造花の起源の一つとされる。都には絹製品は多いけれど田舎には乏しいから、代用として削り掛けを造るというのである。そして、ニワトコの実際の樹様を見ると、枝ぶり、枝のつき方(つぎ方)はノウゼンカズラにも似て、まことに「接骨木」な様子をしている。解剖模型に見るように操り人形のようだから、ニワトコが接骨木であることは確かであるし、国造という地方の役人が中央政府の操りに人形に過ぎないことを含意しているものと考えられる。

削り掛け(左:醒醒著、喜多武清ほか画・骨董集、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554344/20をトリミング、中:喜田川季荘編・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592412/29をトリミング、右:郷土玩具(秋田県、横浜人形の家展示品))

削り掛け(左:醒醒著、喜多武清ほか画・骨董集、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2554344/20をトリミング、中:喜田川季荘編・守貞漫稿、国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2592412/29をトリミング、右:郷土玩具(秋田県、横浜人形の家展示品))媒染剤としての灰

灰の義に、火葬した人骨と、紫染めの媒染剤の二義あることと、ミヤツコギに二義あることは、照合されるべきである。すなわち、一方は国造、ミヤツコの骨をニワトコの木でつくり、他方は、タマツバキ、すなわち、椿を焼いた灰から灰汁を取って紫染めの媒染剤とした(注8)。

左:紫根(京都大学生存圏研究所森林圏遺伝子統御分野矢崎研究室http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lpge/research/research1_sec_c.html)、右:椿の灰

左:紫根(京都大学生存圏研究所森林圏遺伝子統御分野矢崎研究室http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lpge/research/research1_sec_c.html)、右:椿の灰紫は 灰指すものそ 海石榴市の 八十の衢に 逢へる児や誰(万3101)

和名抄に、「柃灰 蘇敬曰く、又、柃灰〈柃の音は灵、今案ふるに俗に所謂、椿灰等は是〉有り、木葉を焼きて之れを作り、並びに染に入れて用ゐるといふ。」、「灰汁 弁色立成に云はく、灰汁〈阿久〉は淋灰〈阿久太流、上の音は林〉といふ。」とある。屋代弘賢・古今要覧稿に、「又此樹を焼て灰となしたるを俗に山灰といふ、此灰は古より紫をそむる料に入るゝ故に、万葉集に、紫者灰指物曾海石榴市之とよみたり、今あるものはすべて丹波国山辺郡の内より来るといふ〈国史草木昆虫攷〉」(国会図書館デジタルコレクションhttp://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/897549/175、漢字の旧字体は改めた)とある。

タマツバキと敬称を以て迎えられているのは、葉の形の丸っこいものを指していつつ、発色の素晴らしさを褒め称えるための言葉だからであろう。媒染剤の素材は慎重を要する。発色の効果もさることながら、下手な浸け方をするとすぐに繊維が傷む。古代の色の復元の実感は、次のようにある。

紫草の根を麻袋に入れて揉むと、名水の里である[大分県]竹田市の清らかな湧き水に赤紫色が広がる。山で採った椿の木を燃やし、その灰を媒染剤として使う。植物染は時間を要する。経験による勘とひたすら根気の手作業である。絹の糸綛にゆっくりと色がついていく様子を、竹田の人びとも食い入るようにみつめている。三日目の夕暮れ、ようやく高貴な色にふさわしい濃紫があらわれた。緯糸だけでも四百株を使って染めたことになる。(吉岡2007.224頁)

「食い入るようにみつめている」のである。それが染め物という仕事である。

河上の つらつら椿 つらつらに 見れども飽かず 巨勢の春野は(万56)

この歌の歌っているのは、河の両岸に椿が並びに並んで生えていて、媒染剤の材料が豊富にあることの喜びである。作者、春日蔵首老は、花を見て飽きないと言っているのではない。生活に実用的な、染め物に必要な資材調達に奔走していたのであろう。紫色は、冠位十二階の制でも最上位に位置しているほどであり、きれいな色彩に染め上げることが最優先課題とされていた。染めの現場にも立ち会ったことはあったであろう。食い入るように見つめる仕草が、目の前に広がる光景へと転じられて歌になっている。見るだに嬉しくなる情景が、巨勢の春野の河のほとりに展開していた。大発見に歓喜している。

媒染剤に灰汁を使う。このアクという言葉は、本来居るべき所、事を表す語幹とされ、曰ハク、願ハク、恋フラク、などのク語法に用いられながら、単独では用いられず、「憧る」、「散る」などの動詞のなかに息づいてきたとされる。筆者は、動詞「飽く」の第一義に挙げられる、もうこれでいいと満足する、心に十分に満ちることをいう意が、アクという語の本質を的確に表しているのではないかと推測する。上の万56番歌の歌において、「飽く」という動詞が用いられているのは、染色に関係する者として、「飽く」と「灰汁」とが同音だから呼び起こされていると感じる。言葉の上で、アクという言葉がク語法に残存する経緯は、媒染剤自体が繊維上に残るものではなく、色が残ることに相同である。同じ現象が起こっている。

そのうえで、万56番歌をよみ直すと、「河上」は河の両岸のことだから、顔の面、横顔が右側左側と両側あるように、「つらつら」に椿があるのであり、顔を左右に振って「つらつらに見」つめ、見とれて飽きないのは、灰汁に事欠かないから嬉しがっているのである。染色の作業に、布や糸の束を液に浸して左右に揺することも行われている。結果、歌では、原義に迫るような、言葉の乱反射シャワーに酔いしれることができるようになっている。

紫染め(Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logoをトリミング)

紫染め(Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logoをトリミング)ヤマトタケルの話に戻ると、遺体を焼いたところが「焼遺」という場所である。灰になるまで焼いた。焼き切った。焼くことが完了している。ヤキ(焼)+ツ(完了の助動詞)ということであろう。「遺」という字には、のこす、のこる、の意のほか、あぶる、あぶす、の意がある。「遺」のほかに、「炙」、「溢」などの字も当てる。したがって、「焼遺」という字面から、溢れんばかりに焼く、もう火がつかないほどに焼き炙る、ふつうの「焼く」の自乗、といった意であると知れる(注9)。

サガミニカム

サガミニカム(eco38life様「牛の反芻」https://www.youtube.com/watch?v=GMMuSizuKQMをトリミング)

サガミニカム(eco38life様「牛の反芻」https://www.youtube.com/watch?v=GMMuSizuKQMをトリミング)

左:礱、中:䃺(王禎・農書巻十六、欽定四庫全書、「Internet Archive」https://archive.org/details/06049872.cn/page/n82/mode/2up・https://archive.org/details/06049872.cn/page/n94/mode/2uをそれぞれトリミング)、右: 緑釉碾磑(後漢時代、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0034080をトリミング)(注10)

左:礱、中:䃺(王禎・農書巻十六、欽定四庫全書、「Internet Archive」https://archive.org/details/06049872.cn/page/n82/mode/2up・https://archive.org/details/06049872.cn/page/n94/mode/2uをそれぞれトリミング)、右: 緑釉碾磑(後漢時代、東京国立博物館研究情報アーカイブズhttps://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0034080をトリミング)(注10)上述のとおり、「相武」とは、さ噛みに噛むこととして認識されていた。噛み続けることをよく表している例として、身近な動物にウシがいる。一度に何回噛むか数えてみるとわかる。飲み込んだらまた次の草を口にして噛みはじめる。それを繰り返し、餌がなくなると今度は反芻する。胃から戻して噛んでいる。また50回ぐらい噛んで飲み込んでいる。臼歯で磨り潰すために左右にずらしながら噛んでいる。噛み癖があるようで、顎が疲れて来ると反対方向へ動かすこともある。サガミニカムという言い回しが適当である。人間はそれほどまではしない。食べ物に下拵えを施して、牛が噛むことの代りになるようにしている。ウス(臼・碓)である。言葉として、アクセントの違い(「うし(牛)」HH、「うす(臼)」LH)から言って別系統の語と思われるが、「あめうじ(黄牛)」LLLL、「よくす(横臼)」HHHといった例もある。飛鳥時代の人が洒落として使った可能性はある。国造は、在地の人からは「大人」、すなわち、「領く」存在と考えられていたようである。

ウシ(牛)やウス(臼)の特徴を考えれば、噛むこととは、噛み千切ることや、噛み砕くことではなく、磨り潰すことであると理解できる。臼歯の役割が大きい。臼・碓においても、石の方をウスといい、叩く方はキネ(杵)と別名がついている。碾臼の場合は上下とも臼である。その石のように堅い歯で磨り潰すことが、サガミニカムことなのである。石のように堅い臼の箇所でなければ、サガミニカムことはできない。堅い臼こそ、摺り潰すところである。スル(摺)+ガ(処)=スルガ(駿河)である。サガム(相武)とは、すなわち、スルガ(駿河)と、無文字時代の口頭言語、音声限定のヤマトコトバの意味の上で同じことを表しているとわかる。

焼津は駿河ではないかとする現代人の地理的認識を古事記に当て嵌めようとする見解は、ここに崩れる。野火の起こるような草だらけのところとは、草食動物がサガミニカムべきところであり、それは、サガム(相武)であれ、スルガ(駿河)であれ構わない。国名として同じ意味を持っている。スル(摺)+ガ(処)は人間の所作で、サガミ(相武)ニカムのは動物の所作で別であるからといって、駿河までは内地、相武からは外地、などという小理屈を並べたりはしなかったであろう。同じことだからである。単なる洒落こそが、上代、飛鳥時代に暮らした無文字文化の人びとの知恵である。記ではサカムカヘの話として説き起こしたかったから、お酒を噛むことを第一印象としたく、サガム(相武)という設定とした。また、相武と書いた時の相の字が、サガ、兆しを示している。話し始めるのに、これから始まる難事の予兆の符牒になっている。

お盆・伊豆

国造と倭建命との火の応酬は、「迎へ火」対「向ひ火」であった。ムカヘビといえば、迎え火、盂蘭盆会の行事が思い起こされる。紀には、「是年より初めて、寺毎に、四月八日、七月十五日に設斎す。」(推古紀十四年四月)、「盂蘭瓫会設く。」(斉明紀三年七月)と見える。盂蘭盆会の仏教的な起源は、梵語のウラバンナ、釈迦の弟子の目連(摩訶目犍連)の母が、あの世(餓鬼道)で逆さまに吊り下げられるように苦しみを受けているのを救うという話によっている。目連の神通力によって亡くなった母親の姿を探すと、喉を枯らし飢えていた。水や食べ物を差し出したが、みな燃えて母親の口には届かなかったいう。野火の難同様、逆さにして燃える概念が登場している。本邦では、民俗行事と仏教行事の融合したものになっている。お盆に先祖を迎えるときに焚く火のことで、各家で行う迎え火と、地域共同で行う迎え火がある。迎え火の材料としては、麻幹(苧殻)、松の根、松葉、ヒノキやシラカバの皮、麦藁などがあり、また、焚く場所も家の前、精霊棚の足下、墓前、道の辻、橋のたもと、川原や海辺などさまざまである。歴史的に多くの習俗が積み重なった結果であろう。

よく知られた方法は、家の前で、麻幹を焙烙の上などで焼く。焙烙という語は、もとは火あぶりの刑のことをいう。ウラバンナのことを思い起こさせる。麻幹はスカスカだから、焼いても何も残らないほどに焼け、少しばかりの灰も軽くて風に散ってしまう。ご先祖様をお迎えするのに亡くなった時の火葬を思わせず、魂のみの帰還であることを知らせるのに素晴らしい手法である。迎え火で迎えた先祖の霊は、送り火であの世へ送られる。キュウリで作った造り物の馬に乗って速く来られ、ナスで作った造り物の牛でゆっくりとお戻りになる。遺の字は、贈ることである。異本にある遣の字は、やること、派遣の意で、送ることである。ともにオクルと訓む「送」、「贈」、「後(遅)」は同根の語である。牛の造り物に乗ってゆっくりお帰りになるのは、相武という名の地がサガミニカム動物のことと絡み合っていたことを思い起こさせる。加えて、動物が造り物である点が、造り物にする材料の木、ミヤツコギ=ニワトコのことを思い起こさせる。また、牛の場合、材料がナスである点から、紫色を思い起こさせる。和名抄に、「茄子 釈氏切韻に云はく、茄子〈上の音は荷〉は一名、紫瓜子といふ。崔禹食経に云はく、茄〈奈須比〉、味は甘、鹸〈唐韻に力減反、𨣲味なり。𨣲の音は初感反、酢味なり。俗に𨣲を恵久之と云ふ〉、温、小毒にして、蒸し煮、及水を以て之を醸せば、食ふに快き菜と為るといふ。」とある。「紫瓜子」と、紫色であることが明記されている。今日はナスコン(茄子紺)と通称されるが、上代には紫の範疇に捉えられていた。

茄子の牛

茄子の牛倭建命の向火の話は、お盆の迎え火と奇妙な共通性を伝えている。自分からみて火を向うへやるから「向ひ火」なのであるが、お盆の行事では、ご先祖様をお迎えするのがムカヘビ、お送りするのがオクリビである。記では、「著二向火一而焼退、[倭建命]還出皆切二-滅其国造等一、即著レ火焼。」とある。「向ひ火」は脱出のための方便で、この世へ還ってきている。そして、切り滅ぼした後、火をつけて焼いている。これが送り火である。お盆の行事との違いは、国造は生身の人間であるから、麻幹や媒染剤のための灰汁用の椿を焼いた時のように粉末状の灰がわずかに残るのではなく、ミヤツコギ=ニワトコのようなごつごつした骨が残る点にある。焼いてものこるから、焼津の地名表記としては「焼遺」がふさわしいことになる。

津の杭(歌川国芳・猫のすゞみ、江戸時代、天保頃、東博展示品)

津の杭(歌川国芳・猫のすゞみ、江戸時代、天保頃、東博展示品)紀にある「焼津」の字面から受け取れる印象は、船の停泊場である津が焼けている様子である。これには、第一に、実際の火災現場が思い描けよう。その際は、船や船着場の渡り板などは焼け落ち、ただ杭ばかりが黒く燃え残って立っている。桟橋の情景が、精霊棚に類似している点も注目される。第二に、精霊流しの光景を思わせる。迎え火であれ送り火であれ、どこから流れつくのか、あるいは、どこへ流しやるのか。いずれもあの世である。あの世とは何処とも知れないところである。何処の「何」と同音に、地名の伊豆がある。「伊豆手船」(万4336)「伊豆手の船」(万4460)とあるのは、それほどまで遠い所へまでも通うことのできる船との形容であろう。島流しは、名例律に「流」である。その配所に、遠中近の三流の規定がある。延喜式・刑部省式に、伊豆・安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐などを遠流、信濃・伊予などを中流、越前・安芸などを近流と定めている。平治の乱で源頼朝は、伊豆国の蛭ヶ小島に流されている。記紀の国生み神話において、最初に生まれた蛭子は、葦の船に載せて流しやっている。それにちなみ、蛭ヶ小島のある伊豆は、秋津島に含まれない遠いところと思われたのであろう。

古事記の倭建命の東征でも、伊勢→尾張→相武(焼遺)→走水→足柄(坂本)→甲斐(酒折宮)→科野→尾張へと移動している。東海道は、それが陸路であれ海路であれ、駿河の先は伊豆、相武と続く。上のヤマトコトバの解説により、相武と駿河は同じ意味としても、陸路だと、伊豆を避けて富士山の麓から箱根山の北側の足柄峠方面へ進んだと想定されていることになる。伊豆は半島で、島流しに等しい隔絶感があった。刑部省式に、「伊豆。京を去ること七百七十里。」と記されており、「遠流」のうちでは最も都に近いが、伊豆は何処とも知れない遠い国の象徴とされて筆頭に挙げられている。

その東国、また、伊豆へ向かおうとする地に、焼津は位置し、分岐点的な地と考えられたのであろう。焼津(キは甲類)と秋津(蜻蛉)(キは甲類)とは音が良く似ている。駿河、相武、武蔵は、東海道中である。しかし、伊豆はそのルートから外れると思われたに違いない。出てしまうから、「出づ」という。そこへ流し遣られて遺されると、投げ遣りな気持ちになって遺書を書きたくなる。焼け糞といってもいい。秋津たるトンボの焼け遺りが焼津で、火刑の際の思わず知れずの脱糞が伊豆国である(注11)。まさに送り火であの世へ送られるような気分である。そんな不安な気持ちを代弁して、「焼遺」、ないし、「焼遣」という用字が考案されたとも考えられる。古代の文化地理的な観念を物語る興味深い事例であり、現代の歴史地理学(注12)からは程遠いものである。人は言葉によってものを考える。当時の言葉はヤマトコトバであった。

伊豆国図(江戸時代、19世紀、編脩地志備用典籍、慶応乙丑、東博展示品)

伊豆国図(江戸時代、19世紀、編脩地志備用典籍、慶応乙丑、東博展示品)シホによる念押し

この「焼遺」という字面は、記では他に仁徳記に一例見られ、そこでは「遺」は、のこる、の意である(注13)。

茲[枯野]の船、破れ壊れて、塩に焼き、其の焼け遺れる木を取りて、琴を作るに、其の音、七里に響きき。(茲船破壊以焼レ塩、取二其焼遺木一作レ琴、其音響二七里一。)(仁徳記)

焼け遺ったのは、「余燼」(応神紀三十一年八月)とあり、燃杭のことである。上に述べた「焼津」の印象の第一と同じである。木造船を焼いて燼が残るとは、塊状の木の部分であり、かつ、クヒと呼ばれていたところ、すなわち、艪杭である。舷に凸状の艪杭を設け、艪には受け口を抉ってすっぽりと嵌め、左右上下に動かしても抜けずに梃子が効くようにしてある。「杭」だから「食」、ともにヒは甲類である。何度も何度も艪を漕ぐ姿は、杭の部分がまるで臼になっていて、何かをサガミニカムことに譬えられよう。また、「燃え」の同音に「萌え」がある。話は「枯野」のことであり、冬の終わりに野焼きをして枯草を燃やし、若草の萌え出るのを助けている。「萌ゆ」とは草木の芽吹きのことをいい、なかったところから現れること、すなわち、「出づ」のことである。したがって、「焼遺」はヤキ+イヅ、ヤキヅと訓むことが再確認される。地名から野火がある、ないし、行うのは当たり前で、物語に先立って示さなかったのは、話のオチ(サゲ)としての効果を狙ったものであった。後日談の歌謡を再掲する。

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも(記24)

「燃ゆる」のは「萌ゆる」ためであると掛けているとわかる。「焼遺」のオチの後に出てくることから、盂蘭盆会の目連の母の話に通じ、また、「枯野」の船の逸話をも含意している可能性もある。上の仁徳記の記事は次のように結ばれている。

爾くして歌して曰はく、

枯野を 塩に焼き 其が余り 琴に作り 掻き弾くや 由良の門の 門中の海石に ふれ立つ なづの木の さやさや(記74)(仁徳記)

景行記の「さねさし 相武の小野に 燃ゆる火」とは、「塩に焼」くこと、つまり、製塩のことを背景として、説話化が行われたと考える。相武国の国造が、「於二此野中一有二大沼一。住二是沼中一之神、甚道速振神也。」と言っていたのは、この炉の中に坩堝があって水がたくさん入っている、その水の中には、ちはやふる神のようなマジックで、やがて塩が生れるのだ、だから塩は神さまに捧げられる、との前提から言明していると考えられる。

製塩土器は、各地から出土している。延喜式・主計上に、調・庸としての塩の生産地としては、東海道に伊勢や尾張、参河まであげられるが、相模や駿河、伊豆はない。遠いところから都まで運ばずとも間に合うから自給せよということであろう。野に枯れ草(干し草)が余るほどあるとは、サガミニカム牛の餌に十分である。とはいえ、いくら干し草があっても、塩がなければ病気になる。今日では、牛を飼う際、鉱塩を与えている。つまり、お話の底流に、枯れ草を少しは塩焼きに使い、塩を与えたほうが賢明であると伝える意図があったようである。

左:鉱塩とイノシシのおもちゃ(多摩動物公園)、右:各地の製塩土器(国立歴史民俗博物館展示品)

左:鉱塩とイノシシのおもちゃ(多摩動物公園)、右:各地の製塩土器(国立歴史民俗博物館展示品)そして、紫の色を紫根で染めるのに、いくしおも繰り返して染め上げる工程を知っていた人にとっては、シホという言葉についての深い知恵が思い起こされたことであろう。古典基礎語辞典に、「シホという語形をもつ語には、①[満ち干する海水]②[食塩]のほかに布を染料にひたす回数、という意味のシホ(入)がある。潮の満ち干によって、海浜や岩礁などの海中に没したり、姿を現わしたりを繰り返す。この現象は布が染料に浸されたり、染料から出されたりの繰り返しとよく似ていることから連想して、この意が生じた可能性がある。そうであれば、染色関係のシホ(入)もに潮・塩と語源が同じということになる。」(604頁、この項、北川和秀)とある。名解説である。古代染めの紫根や紅花で染める手順では、何シホ(入)目かに至って、これぞという色合いに染まる到達点が見られる。「食い入るようにみつめている」所以である。

以上述べてきたように、景行記の「焼遺」という表記は、倭建命の「相武」の野火の難の説話を一等おもしろくするために、太安万侶が工夫を凝らして書いた、上代日本文学の筆記のなせる技であった。その後の時代の人々は、文字を覚えてしたり顔となり、文字と言葉とが一対一対応の記号変換であると錯覚して憚らないようになってしまった。記紀説話を論じる時に、使われているヤマトコトバ自体を顧みることのないままなのが現状である。それでは上代の人々が何を、いかに考えていたのかに近づくことはできない。猛省、再考、熟慮を促したい。

(注)

(注1)仁藤2001.の「注」に、「用字については「焼遺」「焼遣」とする写本もあるが、津の古字を誤写したものと考えられる。(日本思想大系本『古事記』岩波書店、一九八二年、一八二ページ、西宮一民説)」とする。「津」の古字「𨔥」の誤写説についての論考としては、福島2002年.がある。古事記の地名譚であれば、「故号其地謂○○也」と記されるはずだが、ここには、「故於今謂焼遺也」とあり、仲哀記に、「故於今謂気比大神也」とあるから、火難の記事を締め括るに相応しい表現であろうとしながらも、用字については不明なので「津」の古字との関係を指摘している。

(注2)本文校訂はそればかりで完遂することはない。必ず読む姿勢が求められる。例えば、論点は異なるものの、次のような議論の仕方が行われていた。

……日本武尊の広範・多彩な伝承のなかで、とりわけ天照大神の信仰と稲作の文化を民族の英知とを劇的に展開するのは、「焼津」にかかわる説話である。いわゆる野火の難を克服する伝承であるが、野焼きという豊かな稔りの霊を復活する儀礼に、天照大神の象徴である草薙剣の霊威と向火という生活の知恵とが結びついているのである。これこそ古代の人びとが描いた最も日本武尊らしい伝承だといってよかろう。……そもそも伝説というものは、具体的なものやことについての「いわれ」であり、共同体にとって忘れてはならないものとして言い伝えられてきたものであるから歴史的である。むかしむかしあるところに、と語り出し、あったとさ、と結ぶ昔話とはちがうのである。信じて語り、信じて聞くことによって伝えられてきたいわれであって、そこには祖先の熱い思いがこめられている。……日本武尊の活躍は、歴史上の事実ではなくても伝承上の真実なのである。大地に足をつけて生きる人間にとって、伝承上の真実こそ心のよりどころになるのだ。(櫻井2000.128頁)

あたかも実証的であるかのように装う現在の歴史学に対し、文学と民俗学の連合によって果敢に挑戦している。筆者は、説としては疑問を抱く。例えば、守屋1988.に、「もともとは野火を避けるための技術、──その時は向火をつけたらよいという技術を若者達に教育する話だったとみて置いてもよいのではないだろうか。」(119~120頁)とあるが、古事記は、そのような教訓話を教訓話として語っているのではない。そう言い切れるのは、向火手法は、話で聞く前から古代人には当たり前のことと知られていたであろうからである。そうでなければ、聞くことはできなかったであろう。「若者達」になる前に死んでいたという意味である。野火が来たら向火を放つことは、生誕と同時ぐらいに知っておかなければならないほど、古代の常識であったろう。自然の脅威は、今日とは比べ物にならなかったに相違あるまい。

(注3)記紀の差異について、筆者のような考え方は稀有である。前述の仁藤2001.の本文には、記紀をテキストにしながら、歴史学が飽満して地理学へ進出した考察が行われている。

ヤマトタケル東征伝承自身に歴史的な変遷があり、「吾妻」「板東」や「畿内」の観念も歴史的に形成された意識であることが確認されるならば、焼津における野火の難の伝承についても地理観の変化として位置付けることが可能となる。一般には『日本書紀』よりも『古事記』に古い帝紀・旧辞的な要素が濃厚であるとされるが、ヤマトタケル東征伝承に限定するならば、両者に共通する部分では『日本書紀』に古い要素の痕跡が濃厚に確認された。これは、『古事記』が吾妻の東征という物語に全体を統一したための無理な変更部分が多く生じたものと考えられる。一方、『日本書紀』では華夷意識による陸奥の蝦夷征討という新しい要素が付加されたが、『古事記』と共通する部分ではより古い要素の痕跡が多く残ることとなった。具体的には、原ヤマトタケル東征伝承の範囲は信濃や駿河といった現在の中部地区と想定され、これが坂東吾妻の確立により現在の関東地方に引き延ばされたと考えられる。これにともない、信濃の御坂での伝承が足柄峠や碓氷峠に移動され、同様に野火の伝承も駿河から相武に移動したと考えられる。東国地理観の具体的な変遷など残された課題もあり、史料解釈において大胆な推測を加えた部分も多いので、厳しいご批判を願いつつひとまず擱筆したい。(14頁)

また、上田1986.では、歴史学が飽満して政治学へと進出している。

地理上の錯誤は、これが伝説として確固たるものをもっていたものでなく、地名説話として宮廷の作者が構成したものであることを端的に示すし、『古事記』の方が荒ぶる神のことむけを主題とし、伊勢神威譚としての性格を強く反映しているものも『古事記』のことむけが、「山河の荒ぶる神」のことむけに焦点をあわせていて、蝦夷征討に対象をおかず、『書紀』よりも、はるかに宗教的神人の遊幸説話として描いていることにもとづくものである。そして「まつろわぬ人」の具体的な存在として国造を描いていることは、この説話が国造層のことむけを背景としてできあがったものであり、在地豪族の権力へのくみ入れを土地の神の従属という形で述べているものであることを示唆する。(145~146頁)

また、和田1988.では、考古学が飽満して文学へと進出している。

もとより、六世紀中葉頃に成立した「原」ヤマトタケル伝承は、特定の史実をもとに生み出されたものではなく、四世紀後半から五世紀後半に至る大和王権の東漸の過程を、ヤマトタケルを主人公とする説話として集約化したものに他ならない。(24頁)

この主張は穏当なものと思われる。説話とは伝えられた話である。説話の真相とは、story であって history ではない。ところが、この適切な見解に対して、文学の方が奇妙な受け方をしている。上代文学は、古事記のような説話に対して、それは上の櫻井2000.の指摘どおり、昔話とは異なるものだが、擬似科学に向かってしまった。上代文学は「こくご」のお話の時間なのであるが、小理屈を並べる人たちが出てきた。「作品」として古事記を読むとか、古事記「構成」論などという、稗田阿礼が聞いたら目を回すであろうことが行われている。話(咄・噺・譚)にすぎないものを哲学してどないすんねん、と突っ込まれるであろう。一回きりの話やで、質問は受け付けない、と釘を刺されているような話である。ここでは、論文のタイトルからしてけったいな大脇2011.を引用する。国語科が中身で勝負せずに、なぜか慌てて社会科にすり寄っている。これが今日もっとも盛んな思潮である。筆者はそれに異を唱えている。

(注4)東海道は海によって進んだとする海道説があり、焼津が相模国にあるとする混乱が起こったとも言われている。しかし、東海道海道説が、古事記に反映されて説話化されたと仮定しても、ヤマトの人たちの間で、焼津が駿河国ではなく相模国に属すると認識されていたとは考えにくい。海上の感覚によっても、焼津は駿河国に属すると考えられて然るべきである。伊豆半島(伊豆国)をぐるっと廻って「相武国」に属するとは想念しづらい。焼津は重要な港だから地名譚として成り立つのであろう。駿河国に所在することは知られていたと考えられる。海岸伝いに目印を見ながら航行していた古代の航海法からして、駿河湾から見た富士山と、相模湾から見た富士山の、距離、方角を取り違える船乗りはおらず、間違えようがないし、間違っていたら遭難する。

(注5)「打ち出の小槌」という言葉が上代にあったという保証はない。しかし、大国主命は古事記に描かれており、それがすなわち大黒様であることは、疑われずに今日に来っている。神仏習合は仏教伝来と同時に始まった。そのように始めなければ、ヤマトの人たちに仏教とは何か理解することはできない。「蕃神」(欽明紀十三年十月)とあって自然である。

(注6)ヤマトタケルの東征物語を、国造層の単なる征服と捉えるのは、言葉のあやの理解として誤りである。また、記紀の説話には、同じような件が波状的に表れているように受け取られる個所がある。この部分も、二度目の征討が邇々芸命の二度目の降臨と似ているとの指摘がある。しかし、それにより何を整理しようとしているのか不明である。口頭言語でのお話として、洒落が散りばめられていることを踏まえた上での議論が展開されることを期待したい。

(注7)ミヤツコギと関わるタマツバキについては、時代別国語大辞典に、「もくせい科の常緑低木でたまつばきと称するものに当たる。」(717頁)とする。本草和名の「女貞 〈美也都古岐、一名、多都乃岐〉」の、「女貞」を採った新撰字鏡に難があるのだが、ヒメツバキ、タマツバキといっていて、ツバキに類するところまで迫っている。

(注8)『原色染色大辞典』に、媒染とは、「繊維に直接染着性のない染料(媒染染料[=繊維との結合力が乏しく金属塩を媒介剤とする染料])の染着の媒介をすること。又、媒染をする薬剤を媒染剤という。繊維を媒染染料で染色する場合、予め繊維を薬剤で処理し、繊維に薬剤を吸収させてから染色する必要がある。」(823頁)とある。つまり、媒染剤とは、布と染料の仲立ちとなって、水に溶ける染料を繊維に色止めし、色出ししてくれるものである。紫色を染めるのには、紫根、ムラサキ科の紫草の根茎を用い、そのなかに含まれるナフトキノン類のシコニンという含有色素が、灰汁媒染によって紫色の色調を発色することによるとされている。今日、アルミナ媒染では、ミョウバンと炭酸ナトリウムを応用している。

吉岡2002.に、「つぎに媒染にうつる。椿は、生の樹の枝と葉を刈りとって、二、三日置く。それを然やして、白い灰の状態で保存しておく。染色をする数日前に、熱湯を注いでからよくかきまぜ、火の成分を十分に溶出させる。この上澄み液(灰汁)にはアルミ分が含まれていて、紫を発色させる、つまり媒染剤の役割をするのである。その椿灰の灰汁を水に溶かして媒染の浴槽をつくり、紫根染を終えてよく水洗いした絹布を入れて、ゆっくりと繰る。三十分あまりのち、別の水槽でよく水洗いする。このような紫根染、水洗、媒染、水洗の工程を何日も繰り返すわけで、「深紫」にするには、私の工房では、少なくとも五~七日間を費やす。もちろん、毎日、新しい紫根を使って、朝から石臼で搗く、揉む、という工程を繰り返すのである。」(78~79頁)とある。

(注9)物語の続きとして、走水において、オトタチバナヒメ入水の話が出てくる。その際、彼女は、辞世の歌を詠んでいる。

さねさし 相武の小野に 燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも(記24)

「炙」、「溢」という字は、アブル、アフルを常訓とする。新撰字鏡に、「漝 以舟反、上、溢也。弥知阿夫留」とある。康煕字典に、「〔集韻〕席入切、音習、影也。一曰、滀漝水貌」とある字である。「火中に立つ」「影」とされている事情がのみ込める。

(注10)紀には、「曇徴は五経を知れり。且能く彩色及び紙墨を作り、并せて碾磑を造る。蓋し碾磑を造ること、是の時に始まるか。」(推古紀十八年三月)、「是歳、水碓を造りて冶鉄す。」(天智紀九年是歳)と記されており、太宰府の観世音寺には「碾磑」が残っている。記に「沼」とあるところから、筆者はサガミニカムことを石臼に見ていると考える。天智紀の例からミヅウスを水力仕掛けの臼とする説もあるが、瑞なる臼の謂いとも捉えることができる。本邦では長く行われず、鎌倉・室町時代に一般に普及したとされている(三輪1978.)。粉体に加工する摺臼としての石臼は、搗き臼の杵の形状によって代用可能であったことが大きく影響するとも指摘されている。古代において技術革新の成果として知られていたのか確かめることはできず、その技術をベースに説話が営まれたと断定することもできない。ただし、野火の難の話に、はっきりと火打が出てきている。石と鉄からなる熱を発する道具である。石臼の摺りの摩擦熱も侮れないものがあり、本文の概念図に示したとおり、摩擦熱(サガミニカム石臼)には摩擦熱(火打ち)を、石(沼=瓊)には石(火打石)を、の対処であったとする話に仕立てられていると考えるのが合理的であると考える。

(注11)拙稿「蜻蛉・秋津島・ヤマトの説話について─国生み説話の多重比喩表現を中心に─」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/11778e097320217e614b879e71fd97ba参照。

(注12)行基図と呼ばれる古い日本地図に、伊豆は本州に食いこまれるように描かれている。盂蘭盆会の話のもととなった逆さ吊りの形をそこに見たかどうか、筆者には判断できない。そして、説話の話し手、聞き手がその認識を共有していたかどうか、管見にして文献的な裏付けを得ていない。

行基図(拾芥抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)

行基図(拾芥抄、国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2580206/63~64をトリミング合成)(注13)拙稿「枯野伝説について」https://blog.goo.ne.jp/katodesuryoheidesu/e/5ffb5046d6ed49f9fdab78b08869abe6ほか参照。

(引用・参考文献)

岩波古語辞典 大野晋・佐竹昭広・前田金五郎編『岩波古語辞典 補訂版』岩波書店、1990年。

上田1986. 上田正昭『日本武尊』吉川弘文館、昭和35年(新装版昭和61年)。

大脇2011. 大脇由紀子「『古事記』倭建命の東海道─物語を多元的に考える─」『多元を生きる』中京大学文化科学研究所、2011年。

角川古語大辞典 中村幸彦・阪倉篤義・岡見正雄編『角川古語大辞典 第五巻』角川書店、1999年。

木下2010. 木下武司『万葉植物文化誌』八坂書房、2010年。

『原色染色大辞典』 板倉寿郎・野村喜八・元井能・吉川清兵衛・吉田光邦編『原色染色大辞典』淡交社、昭和52年。

古典基礎語辞典 大野晋編『古典基礎語辞典』角川学芸出版、2011年。

古典集成本古事記 西宮一民校注『新潮日本古典集成 古事記』新潮社、昭和54年。

櫻井2000. 『櫻井満著作集 第8巻─古代伝承の世界─』おうふう、平成12年。

思想大系本古事記 青木和夫・石母田正・小林芳規・佐伯有清校注『日本思想大系1 古事記』岩波書店、1982年。

時代別国語大辞典 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典上代編』三省堂、1967年。

新編全集本古事記 山口佳紀・神野志隆光校注・訳『新編日本古典文学全集1 古事記』小学館、1997年。

西郷2006. 西郷信綱『古事記注釈 第六巻』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2006年。

白川1995. 白川静『字訓 普及版』平凡社、1995年。

仁藤2001. 仁藤敦史「ヤマトタケル東征伝承と焼津」焼津市総務部市史編さん室編『焼津市史研究 第2号』焼津市、平成13年。

日本国語大辞典 日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部『日本国語大辞典 第二版 第十二巻』小学館、2001年。

福島2002. 福島秋穂『紀記の神話伝説研究』同成社、2002年。

三輪1978. 三輪茂雄『臼(うす)』法政大学出版局、1978年。

三輪茂雄「鳴き砂ホームページ」http://bigai.world.coocan.jp/msand/index.html

守屋1988. 守屋俊彦『ヤマトタケル伝承序説』和泉書院、昭和63年。

吉岡2002. 吉岡幸雄『日本の色を染める』岩波書店(岩波新書)、2002年。

吉岡2007. 吉岡幸雄『日本の色を歩く』平凡社(平凡社新書)、2007年。

和田1988. 和田萃「東国への海つ路」上田正昭編『探訪古代の道 第二巻─都からのみち─』法蔵館、1988年。

Victoria and Albert Museum「In Search of Forgotten Colours - Sachio Yoshioka and the Art of Natural Dyeing」https://www.youtube.com/watch?v=7OiG-WjbCQA&feature=emb_logo

※本稿は、2015年8月稿を改めた2018年1月稿を、2020年8月にさらに加筆、訂正、整理したものを、2024年3月にルビ形式にしたものである。