デザインの始まりから今まで

1

私たちは、夢を持っています。将来私たち日本人がいなくなっても、私たちが作ってきた最初のトイレが次々と進化し、広く広がっていき、飲み水への汚物の混入なども減り、健康な生活が当たり前のようになって、関連したたくさんの産業がおこり、そのうち、日本人が来ていろいろやっていったことなども忘れ去られ、昔からそこにあったように地元になじんでゆくようになる夢を持っています。

そんな夢を実現するために、今作りつつあるエコサン型トイレのデザインに対して明確な方向性を持っています。初めてのものを作り上げるデザイン作業の中ではいろいろな仕組みや形が次々と沸いてきてきりがなく、どれをやっても良いようにも思える中、そんな数多くの可能性の中で一つの正解を選ばなければなりません。そんな時はっきりした目標や未来の姿が見えていなければ、限られた時間の中で、その場所と時間の中に一番適したものに到達することは難しいと考えています。そのために、まず以下のように私たちのデザインに対する考え方をまとめ、それに沿って作業を進めました。

○デザインに対する考え方

1、トイレをデザインすると言う考え方より、そこに、かかわる人たちの生活をデザインする。そしてその人たちの未来をデザインするという立場で考えます。

・トイレがそこにあることでどのように生活のパターンが変化していくか、そしてそれが、使う人、そのまた次の世代にいたる将来までどういう変化を与えていくのかまでを考えます。

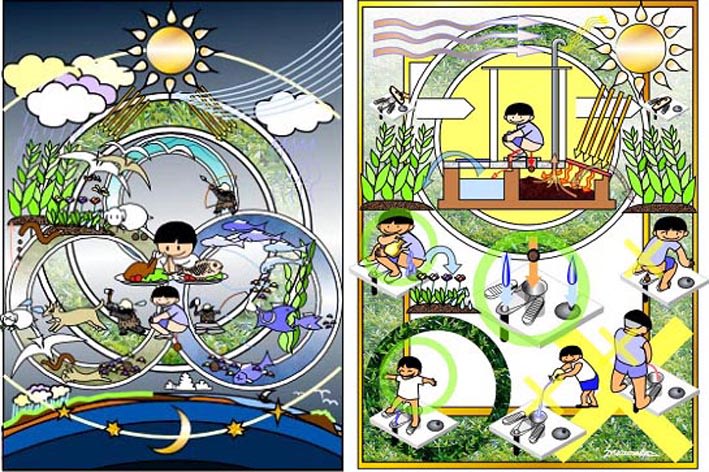

2、捨てる文化から、ぐるぐると回る文化を目指します。

・目の前から消えてしまえばいいという考え方から離れて、すべてのものは、大きく循環して自分たちに戻ってくる、そうだから、今、大きなぐるっと回る輪の、一部分のトイレと言う部分も大切なのだと言う考えをはっきりさせます。

3、使い方に多少の間違いがあっても、機能が損なわれないデザイン。

・たくさんの異なる人が使います。全員に理想的な使い方を求めることなど無理な話です。それでも機能は維持していかなければなりません。そのためのデザインが必要です。それは形的にはシンプルになってゆく方向であり、消耗品を買い続けないと維持できないということではいけないなどと思っています。

4、自分たちだけでも間違いなく作れる形を目指します。

・日本人が作り続けるには限度があります。補修もしなければなりませんし、いずれ自分たちで作り続けることが目標ですのでそれを念頭に入れておきます。

・シンプルな構造ですから似たものはすぐに作れますし、自分たちで工夫を加えて進化していくでしょう、しかし基本的な機能は確実に伝わっていかなければなりません。将来、間違った亜流ができて、何らかの被害がでたときに、「日本人が教えていった。」と言うことにならないような工夫、資料、などが必要です。

私たちがいなくなっても自分たちで作れるコストであることが必要です。

・自分たちでお金を払ってでも作りたいと言う意見がたくさんあり、それは継続していく上で大切なことです。安ければ良いわけでもありませんが、作ることが可能な金額を目指します。

5、トイレ作りが将来広まっていったとき、地元の小さな産業として根付くようなことも考える。

・新しいトイレを作るたくさんの小さな集団ができて、お互い競いながらいいものが作れるようになればいい。地元の人に仕事の機会が増えればいい。

・いろいろな部品が規格化されてくれば、それを作って道端で売ることも可能だし。間違いなくそうなるはずです。作る人、売る人のためにもなるものがいい。

6、初期のトイレは周囲の人たちの目にとまりやすく、憧れを感じさせるものとしたい。

・まず、周囲の人たちに「あんなのがほしい。」と思ってもらうことが必要です。そうしないとお金を払ってでも作りたいと言う方向には向いてきません。

7、ある程度たった後は、年月がたっても飽きのこないできるだけシンプルなものとする。

・経年変化という言葉があります。使っていれば汚れたり壊れたりしてきます。それに対応するには、表面にきれいな色を塗ったり、飾りをつけたりと言うことではすぐにどうにもならなくなります。基本形状が機能的で無駄がなく美しいことが必要です。素材そのもの、たとえばレンガそのものの美しさを出すほうが良いと考えます。汚れが目立たない工夫も必要です。

・日本人と他の国の人たちの感覚は異なります。それはそれぞれの暮らしていく場所、気候、歴史、宗教などによって積み重ねられてきた長い生活の中から培われてきた文化が、それぞれの重みで花開いてきた結果で、どちらが良いとか悪いとか言う問題ではありません。日本人の当たり前を押し付けることなく、それぞれの生活に溶け込むことを考えました。活動している村の中で、エコサントイレはけっこう目に付くくらいの存在感があります。それは、毎日の生活の場面の中で、いやおうなく地元の人はずーっと見続け、感じ続けなければいけない環境となります。その点に注意して気持ちよく暮らせる空間となるよう考えていきます。

8、体の不自由な人や子供たちにも安心して使えるものとします。

・安価にしようとしてばかりいると、往々この点が見過ごされます。手すりくらいはつけなければいけないと考えます。

9、将来、母屋に設置できる形も考える。

・農村では今は一般的にトイレは母屋と別に外にあり、そのためその生活を基本にして独立したトイレを作っていますが、いずれ、母屋の部屋から直接利用できるほうが便利ですし、安価になります。そのための提案をしておく必要があります。

以上10項目がトイレのデザインをまとめていき、できる限り現場を回り、数百の現場一つづつ見て意見を交換し合い、たくさんの村での勉強会で話し合ってきた私たちの基本的な考え方です。

2

BARDでエコサン型のトイレを作り始めてから、各地のNPOでも多くのトイレを作り始め、私達のデザインも徐々に変わりつつあります。それには失敗したり、作業にかかわるそれぞれのグループの性格や夢、地域の条件などが影響して進化しています。以下にその流れを整理します。

概要

1、確実な基本を作ろうとした第1世代。

2、第一世代の欠点を修正し、よりスリムに安価にしようとした第2世代。

3、より安くして普及を目指した第3世代(A)

4、各民間団体とともに、もっと広い地域で作り始めるため、第二世代を基にしてより安く、魅力的なものを求めていった第3世代(B)

5、今後始まるであろう各地域の暮らしによりなじんでいく第4世代

6、居室からの利用が可能になる第5世代

7、学校などにも広がってゆく第6世代

以上ですが、現在までの活動では第3世代(A)(B)が進行中です。

○第1世代

最初にBARDの協力のもとに作ったタイプです。すべての機能を収めてしっかりしたものを作りました。このトイレを使用する各家庭の母屋よりよほど丈夫であろうと思っています。サイクロンの時なども水につからない場所につくられており、場合によったらここに逃げ込んでも良いくらいかとも考えています。

し尿分離型で、排便後、藁灰などをカップ一杯かけるようにして使いますが、上手に使っていただければ、虫の発生も、においもほとんどなく快適に利用できました。片方のタンクが一杯になったあと、ふたをしめて、反対側のタンクを利用しはじめます。数ヶ月反対側のタンクを利用していた後、最初のタンクを開けましたが、ほとんど普通の土と同じような外観でにおいもほとんどなく、普通に手で握ることができる状態でした。

第一世代のトイレはほぼうまく機能しましたが、尿のタンクも内部に配置したため、施工不良などから尿が糞のタンクに回ってしまい、べたべたになってしまった箇所や、尿タンクの鉄板の蓋に腐食で穴があくなどの不備が見られました。

○第2世代

第1世代の欠点であった、尿タンクを廃止し、尿は直接外のタンクにためることとしたため糞のタンクに尿が漏れることがなくなった。同時にたまった尿をほっておけなくなり、きちんと処理がされるようになった。また全体にスリムになり、村の中に存在する量感が適度になってきており、視覚的なわずらわしさが軽減された。より安価にできることになった。

○この後、BARDだけではなく、民間団体などの参加もあり、より広く、より多様な地域への対応が必要と考え、将来の普及に対して必要な低コスト化と、多様化への提案をして、再度デザインを考え直すきっかけとした。その、骨子は、一つ一つの部材に対する対応と、産業化を視野に入れた対応、あくまで、個人でも作る事を可能にするための対応などであった。

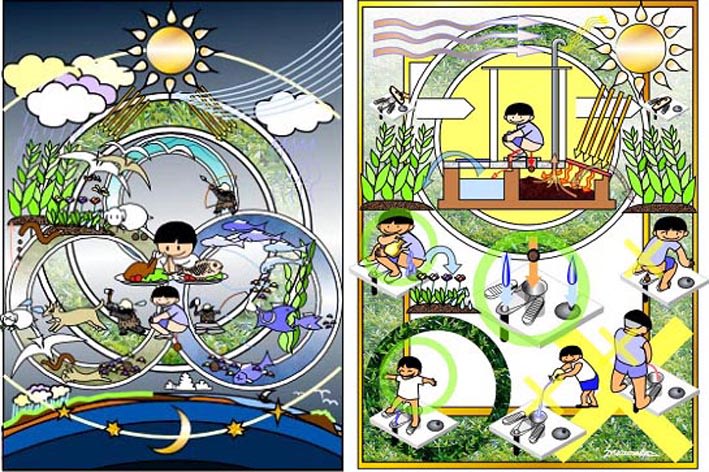

○第3世代(A)

BARDはシンプル化、低コスト化へと進み、左図の基本形状を策定し、全国への普及を図るきっかけとした。そのデザインの考え方は、床から下の基本的な部分を規格化し、間違いのない機能を確保した上で、上屋はそれぞれの予算に合わせて自由に作ることができることとし、より普及しやすいものを目指し、それ自体は間違っていない方向だと考えています。

○第3世代(B)

BARDに対して後発した民間グループは第二世代からスタートし、将来の事業化も視野に入れて、各地で積極的に勉強会を開き、住民の理解とともに各家庭に喜ばれるもの、各地域に溶け込むものや家庭ごとの個別化を明確にしていきながら、伝統のある村のたたずまいを壊さない景観をも配慮しはじめ、低コスト化も進んで現在ではBARDより効率のよいコストでトイレを作り始めています。

問題は、たくさんの人々が作り始めたことにより、基本的な機能が正確に伝わっていくかですが、それについては今のところ、できる限り全数をチエックして回り、早いうちに考えの相違を修正しようと努力しています。

○第4世代

今、BARDも民間も第4世代に入っています。それぞれ性格が異なるデザインへ進み、それぞれの方向に走り始めていくようですが、それは車の両輪で、互いに影響をしあって進んでいけばよりよい方向へ進んでいけるでしょう。

どちらも、一部はすでにトイレを直接室内から使えるように工夫を始めました。それは、いままでの、とても居室につなげなかった汚れかたや、ひどい臭いがないことがわかってきたからで、皆さんの理解が深まってきたことは良いことです。ただ、すべてトイレは屋内がいいかというと、農業を主体とした生活パターンの中で本当はどこが良いかはこれから模索していくことだと考えています。トイレとシャワーを一緒にまとめたものも作られました。室内をタイルで張り巡らして、快適な環境にしようともしています。そして、学校などへの対応、必要かどうかはまだ未知数ですが、共同住宅への応用も視野に入ってきています。

快適さを追いながらも、インド国境の、土で作られた美しい村の景観をどうやったら壊さずに共存できるかと言うことも考え始めています。

バングラはまだ、村々の民家一軒ずつへの車でのアプローチは難しいところも多く、雨季には5mも水位が上がる中での暮らしにも対応していかなければなりません。いずれ、社会インフラの整備が行き渡るとともに条件が変わり、より優れた仕組みが現れるでしょうが、今私たちが始めているエコサントイレの、捨てない技術、ぐるぐる回るという考え方が定着して、今までなかったより好ましい仕組みが現れて、人々が利用する水がより安全になっていくことを願っています。

以下さらに考えていることです。

1

私たちは、夢を持っています。将来私たち日本人がいなくなっても、私たちが作ってきた最初のトイレが次々と進化し、広く広がっていき、飲み水への汚物の混入なども減り、健康な生活が当たり前のようになって、関連したたくさんの産業がおこり、そのうち、日本人が来ていろいろやっていったことなども忘れ去られ、昔からそこにあったように地元になじんでゆくようになる夢を持っています。

そんな夢を実現するために、今作りつつあるエコサン型トイレのデザインに対して明確な方向性を持っています。初めてのものを作り上げるデザイン作業の中ではいろいろな仕組みや形が次々と沸いてきてきりがなく、どれをやっても良いようにも思える中、そんな数多くの可能性の中で一つの正解を選ばなければなりません。そんな時はっきりした目標や未来の姿が見えていなければ、限られた時間の中で、その場所と時間の中に一番適したものに到達することは難しいと考えています。そのために、まず以下のように私たちのデザインに対する考え方をまとめ、それに沿って作業を進めました。

○デザインに対する考え方

1、トイレをデザインすると言う考え方より、そこに、かかわる人たちの生活をデザインする。そしてその人たちの未来をデザインするという立場で考えます。

・トイレがそこにあることでどのように生活のパターンが変化していくか、そしてそれが、使う人、そのまた次の世代にいたる将来までどういう変化を与えていくのかまでを考えます。

2、捨てる文化から、ぐるぐると回る文化を目指します。

・目の前から消えてしまえばいいという考え方から離れて、すべてのものは、大きく循環して自分たちに戻ってくる、そうだから、今、大きなぐるっと回る輪の、一部分のトイレと言う部分も大切なのだと言う考えをはっきりさせます。

3、使い方に多少の間違いがあっても、機能が損なわれないデザイン。

・たくさんの異なる人が使います。全員に理想的な使い方を求めることなど無理な話です。それでも機能は維持していかなければなりません。そのためのデザインが必要です。それは形的にはシンプルになってゆく方向であり、消耗品を買い続けないと維持できないということではいけないなどと思っています。

4、自分たちだけでも間違いなく作れる形を目指します。

・日本人が作り続けるには限度があります。補修もしなければなりませんし、いずれ自分たちで作り続けることが目標ですのでそれを念頭に入れておきます。

・シンプルな構造ですから似たものはすぐに作れますし、自分たちで工夫を加えて進化していくでしょう、しかし基本的な機能は確実に伝わっていかなければなりません。将来、間違った亜流ができて、何らかの被害がでたときに、「日本人が教えていった。」と言うことにならないような工夫、資料、などが必要です。

私たちがいなくなっても自分たちで作れるコストであることが必要です。

・自分たちでお金を払ってでも作りたいと言う意見がたくさんあり、それは継続していく上で大切なことです。安ければ良いわけでもありませんが、作ることが可能な金額を目指します。

5、トイレ作りが将来広まっていったとき、地元の小さな産業として根付くようなことも考える。

・新しいトイレを作るたくさんの小さな集団ができて、お互い競いながらいいものが作れるようになればいい。地元の人に仕事の機会が増えればいい。

・いろいろな部品が規格化されてくれば、それを作って道端で売ることも可能だし。間違いなくそうなるはずです。作る人、売る人のためにもなるものがいい。

6、初期のトイレは周囲の人たちの目にとまりやすく、憧れを感じさせるものとしたい。

・まず、周囲の人たちに「あんなのがほしい。」と思ってもらうことが必要です。そうしないとお金を払ってでも作りたいと言う方向には向いてきません。

7、ある程度たった後は、年月がたっても飽きのこないできるだけシンプルなものとする。

・経年変化という言葉があります。使っていれば汚れたり壊れたりしてきます。それに対応するには、表面にきれいな色を塗ったり、飾りをつけたりと言うことではすぐにどうにもならなくなります。基本形状が機能的で無駄がなく美しいことが必要です。素材そのもの、たとえばレンガそのものの美しさを出すほうが良いと考えます。汚れが目立たない工夫も必要です。

・日本人と他の国の人たちの感覚は異なります。それはそれぞれの暮らしていく場所、気候、歴史、宗教などによって積み重ねられてきた長い生活の中から培われてきた文化が、それぞれの重みで花開いてきた結果で、どちらが良いとか悪いとか言う問題ではありません。日本人の当たり前を押し付けることなく、それぞれの生活に溶け込むことを考えました。活動している村の中で、エコサントイレはけっこう目に付くくらいの存在感があります。それは、毎日の生活の場面の中で、いやおうなく地元の人はずーっと見続け、感じ続けなければいけない環境となります。その点に注意して気持ちよく暮らせる空間となるよう考えていきます。

8、体の不自由な人や子供たちにも安心して使えるものとします。

・安価にしようとしてばかりいると、往々この点が見過ごされます。手すりくらいはつけなければいけないと考えます。

9、将来、母屋に設置できる形も考える。

・農村では今は一般的にトイレは母屋と別に外にあり、そのためその生活を基本にして独立したトイレを作っていますが、いずれ、母屋の部屋から直接利用できるほうが便利ですし、安価になります。そのための提案をしておく必要があります。

以上10項目がトイレのデザインをまとめていき、できる限り現場を回り、数百の現場一つづつ見て意見を交換し合い、たくさんの村での勉強会で話し合ってきた私たちの基本的な考え方です。

2

BARDでエコサン型のトイレを作り始めてから、各地のNPOでも多くのトイレを作り始め、私達のデザインも徐々に変わりつつあります。それには失敗したり、作業にかかわるそれぞれのグループの性格や夢、地域の条件などが影響して進化しています。以下にその流れを整理します。

概要

1、確実な基本を作ろうとした第1世代。

2、第一世代の欠点を修正し、よりスリムに安価にしようとした第2世代。

3、より安くして普及を目指した第3世代(A)

4、各民間団体とともに、もっと広い地域で作り始めるため、第二世代を基にしてより安く、魅力的なものを求めていった第3世代(B)

5、今後始まるであろう各地域の暮らしによりなじんでいく第4世代

6、居室からの利用が可能になる第5世代

7、学校などにも広がってゆく第6世代

以上ですが、現在までの活動では第3世代(A)(B)が進行中です。

○第1世代

最初にBARDの協力のもとに作ったタイプです。すべての機能を収めてしっかりしたものを作りました。このトイレを使用する各家庭の母屋よりよほど丈夫であろうと思っています。サイクロンの時なども水につからない場所につくられており、場合によったらここに逃げ込んでも良いくらいかとも考えています。

し尿分離型で、排便後、藁灰などをカップ一杯かけるようにして使いますが、上手に使っていただければ、虫の発生も、においもほとんどなく快適に利用できました。片方のタンクが一杯になったあと、ふたをしめて、反対側のタンクを利用しはじめます。数ヶ月反対側のタンクを利用していた後、最初のタンクを開けましたが、ほとんど普通の土と同じような外観でにおいもほとんどなく、普通に手で握ることができる状態でした。

第一世代のトイレはほぼうまく機能しましたが、尿のタンクも内部に配置したため、施工不良などから尿が糞のタンクに回ってしまい、べたべたになってしまった箇所や、尿タンクの鉄板の蓋に腐食で穴があくなどの不備が見られました。

○第2世代

第1世代の欠点であった、尿タンクを廃止し、尿は直接外のタンクにためることとしたため糞のタンクに尿が漏れることがなくなった。同時にたまった尿をほっておけなくなり、きちんと処理がされるようになった。また全体にスリムになり、村の中に存在する量感が適度になってきており、視覚的なわずらわしさが軽減された。より安価にできることになった。

○この後、BARDだけではなく、民間団体などの参加もあり、より広く、より多様な地域への対応が必要と考え、将来の普及に対して必要な低コスト化と、多様化への提案をして、再度デザインを考え直すきっかけとした。その、骨子は、一つ一つの部材に対する対応と、産業化を視野に入れた対応、あくまで、個人でも作る事を可能にするための対応などであった。

○第3世代(A)

BARDはシンプル化、低コスト化へと進み、左図の基本形状を策定し、全国への普及を図るきっかけとした。そのデザインの考え方は、床から下の基本的な部分を規格化し、間違いのない機能を確保した上で、上屋はそれぞれの予算に合わせて自由に作ることができることとし、より普及しやすいものを目指し、それ自体は間違っていない方向だと考えています。

○第3世代(B)

BARDに対して後発した民間グループは第二世代からスタートし、将来の事業化も視野に入れて、各地で積極的に勉強会を開き、住民の理解とともに各家庭に喜ばれるもの、各地域に溶け込むものや家庭ごとの個別化を明確にしていきながら、伝統のある村のたたずまいを壊さない景観をも配慮しはじめ、低コスト化も進んで現在ではBARDより効率のよいコストでトイレを作り始めています。

問題は、たくさんの人々が作り始めたことにより、基本的な機能が正確に伝わっていくかですが、それについては今のところ、できる限り全数をチエックして回り、早いうちに考えの相違を修正しようと努力しています。

○第4世代

今、BARDも民間も第4世代に入っています。それぞれ性格が異なるデザインへ進み、それぞれの方向に走り始めていくようですが、それは車の両輪で、互いに影響をしあって進んでいけばよりよい方向へ進んでいけるでしょう。

どちらも、一部はすでにトイレを直接室内から使えるように工夫を始めました。それは、いままでの、とても居室につなげなかった汚れかたや、ひどい臭いがないことがわかってきたからで、皆さんの理解が深まってきたことは良いことです。ただ、すべてトイレは屋内がいいかというと、農業を主体とした生活パターンの中で本当はどこが良いかはこれから模索していくことだと考えています。トイレとシャワーを一緒にまとめたものも作られました。室内をタイルで張り巡らして、快適な環境にしようともしています。そして、学校などへの対応、必要かどうかはまだ未知数ですが、共同住宅への応用も視野に入ってきています。

快適さを追いながらも、インド国境の、土で作られた美しい村の景観をどうやったら壊さずに共存できるかと言うことも考え始めています。

バングラはまだ、村々の民家一軒ずつへの車でのアプローチは難しいところも多く、雨季には5mも水位が上がる中での暮らしにも対応していかなければなりません。いずれ、社会インフラの整備が行き渡るとともに条件が変わり、より優れた仕組みが現れるでしょうが、今私たちが始めているエコサントイレの、捨てない技術、ぐるぐる回るという考え方が定着して、今までなかったより好ましい仕組みが現れて、人々が利用する水がより安全になっていくことを願っています。

以下さらに考えていることです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます