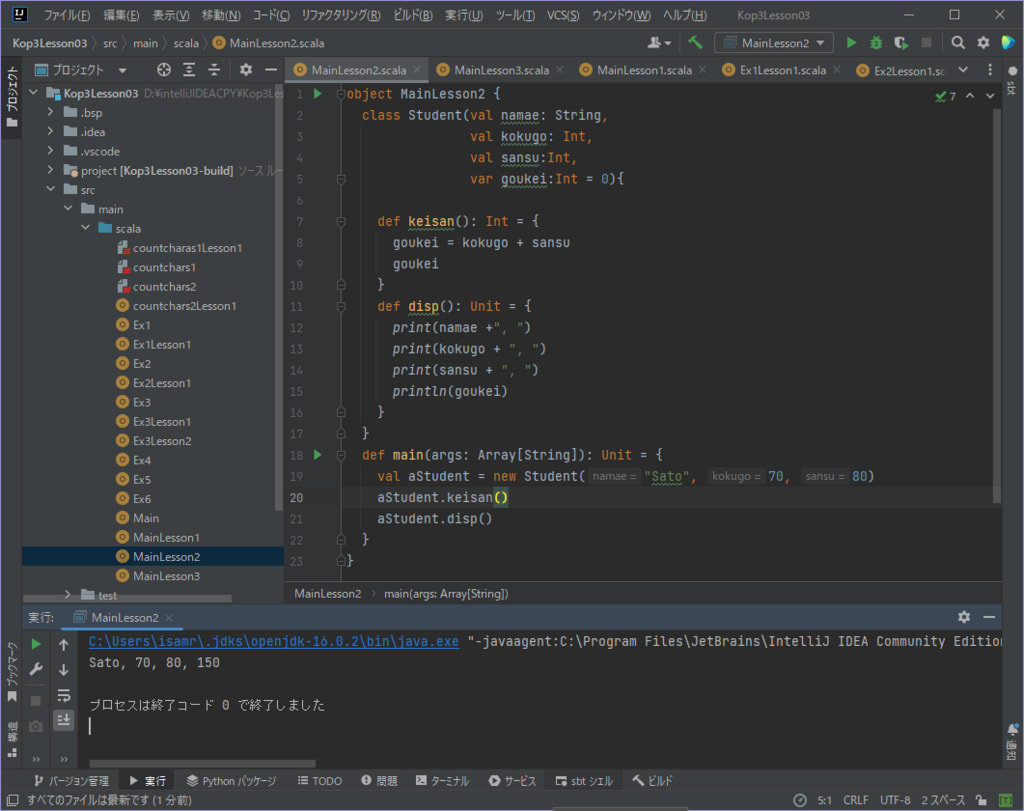

10行目で、iを使ってました。使っていない宣言があると指摘。どうすれば良いんですか?電球の指示に従うと、"_"を使うようです。

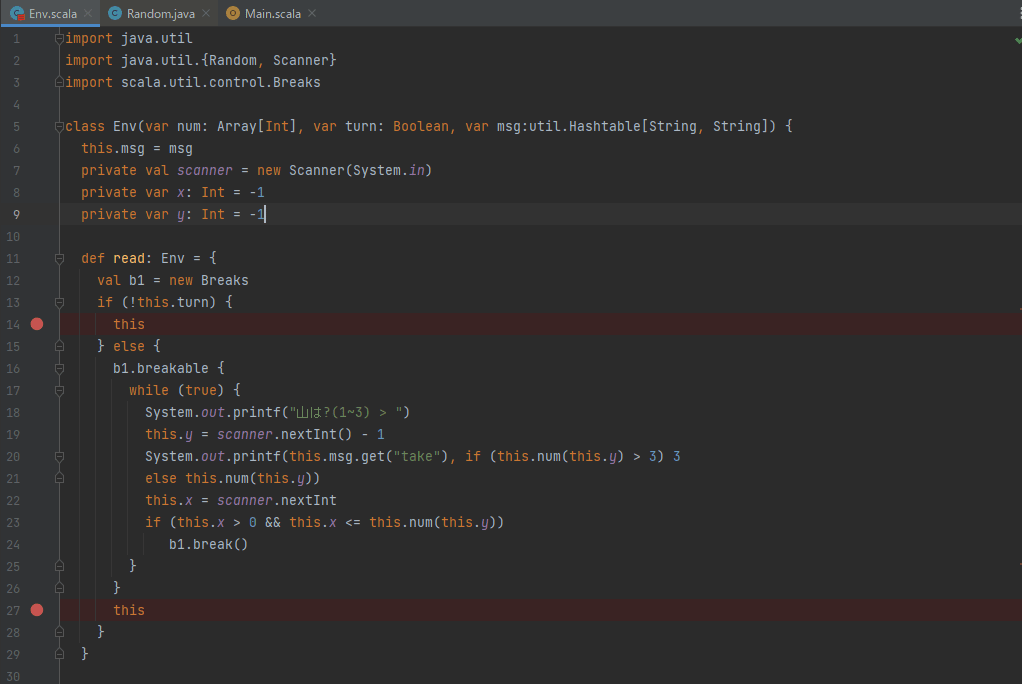

紫色のx,y,z,rValに付いているthisを取ってみました。それは問題なく取れるようです。あとprintfに付いているSystem.out.も大丈夫そうです。しかし、斜体フォントに変わりました。なんか意味有るんでねすかね?それ以外のthisは今のとこ取ってみてません。

Scalaではifも式のようです。真の場合でも、偽の場合でも文が一個だと{}は省略できるみたいです。