信濃比叡広拯院 の由来

天台宗開祖最澄上人は東山道最大の難所である神坂峠を越える旅人の苦難をみかね、廣拯院(無料の宿泊所)を建てられました。このことから比叡山と大変縁の深い地であり、信濃比叡の呼称が全国で唯一許されました。本堂建立に合わせ、1200年の灯「不滅の法灯」を分灯いただき、間近でお参りが可能です。修行体験も初心者でも安心にご参加できます。火渡護摩は、天台修験の最大の修行であり、あらゆる災難を除き諸願を叶えて招福をします。護摩を焚いた熾(おき)の上を裸足で歩き招福を祈願します。毎年2月11日に行なわれます。(信濃比叡広拯院案内より)

門前屋

暮白の滝からの帰りに食事のために立ち寄った門前屋です。門前豆腐の製造と販売もされています。寺院の門前にお店を出すときに発見されたという『白蛇様』がお店の守り神となっており、その守り神に会いにくるだけのために来店される方もいるバワースポットになっているようです。「門前屋」で食事をとった後に、信濃比叡広拯院 (しなのひえいこうじょういん)へ参拝します。

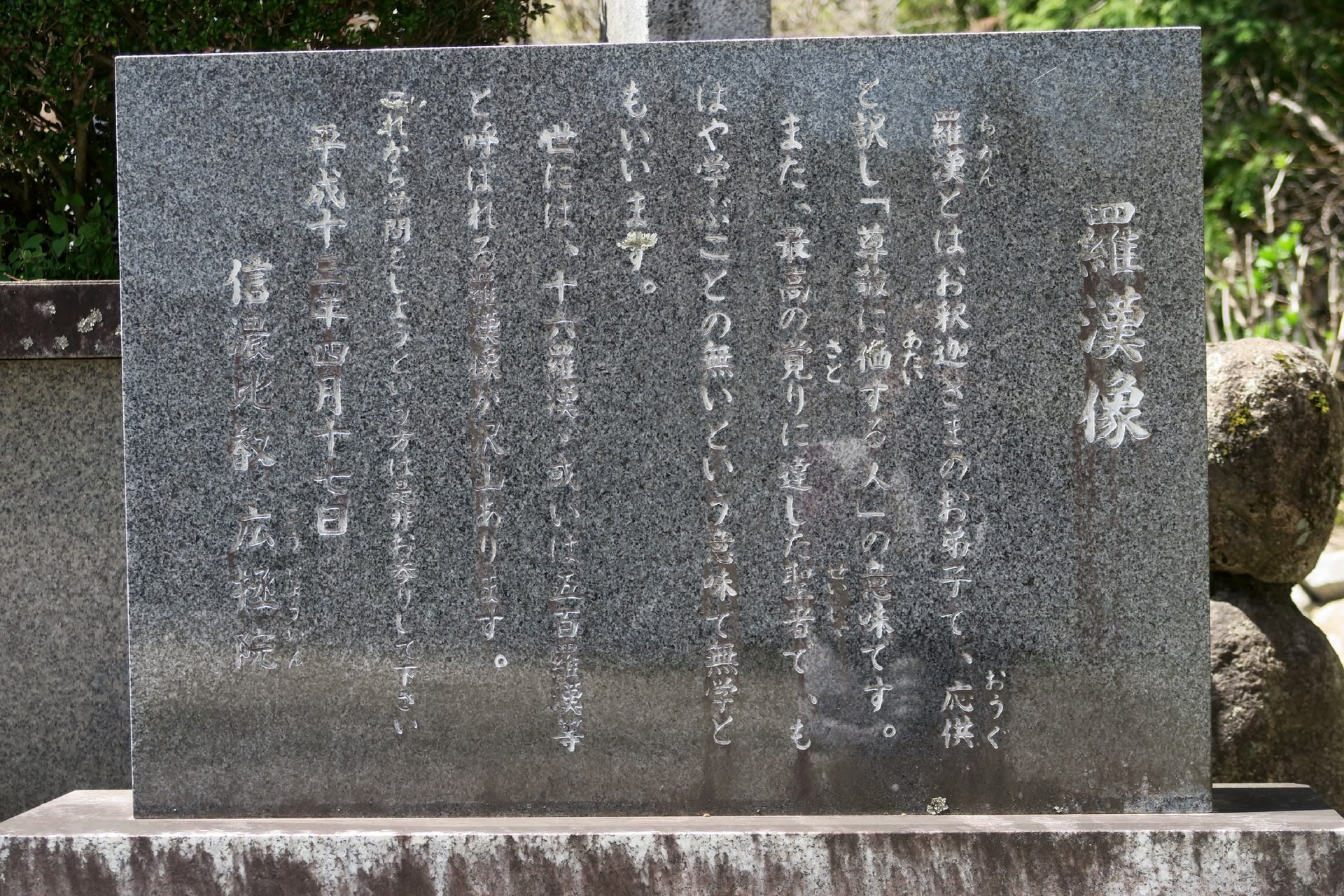

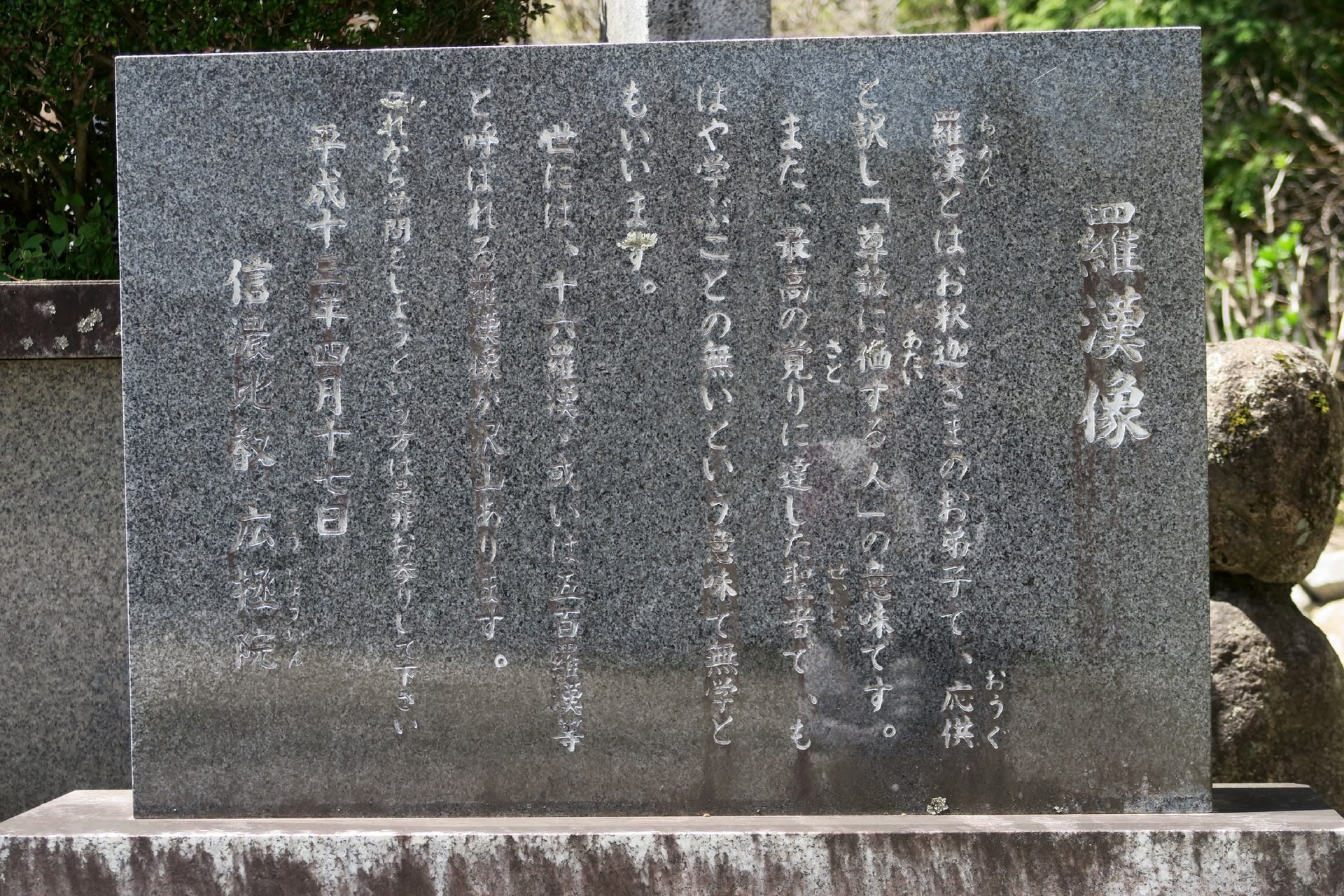

信濃比叡広拯院の最澄像と羅漢像

最澄像は、比叡山にある像と同じ型が使われています。

根本中堂

2005年10月23日、信濃比叡本堂(根本中堂)が建てられた際に、比叡山延暦寺から1200年ものあいだ燃え続けている「不滅の法灯」が分灯されました。

鐘楼

仏足石

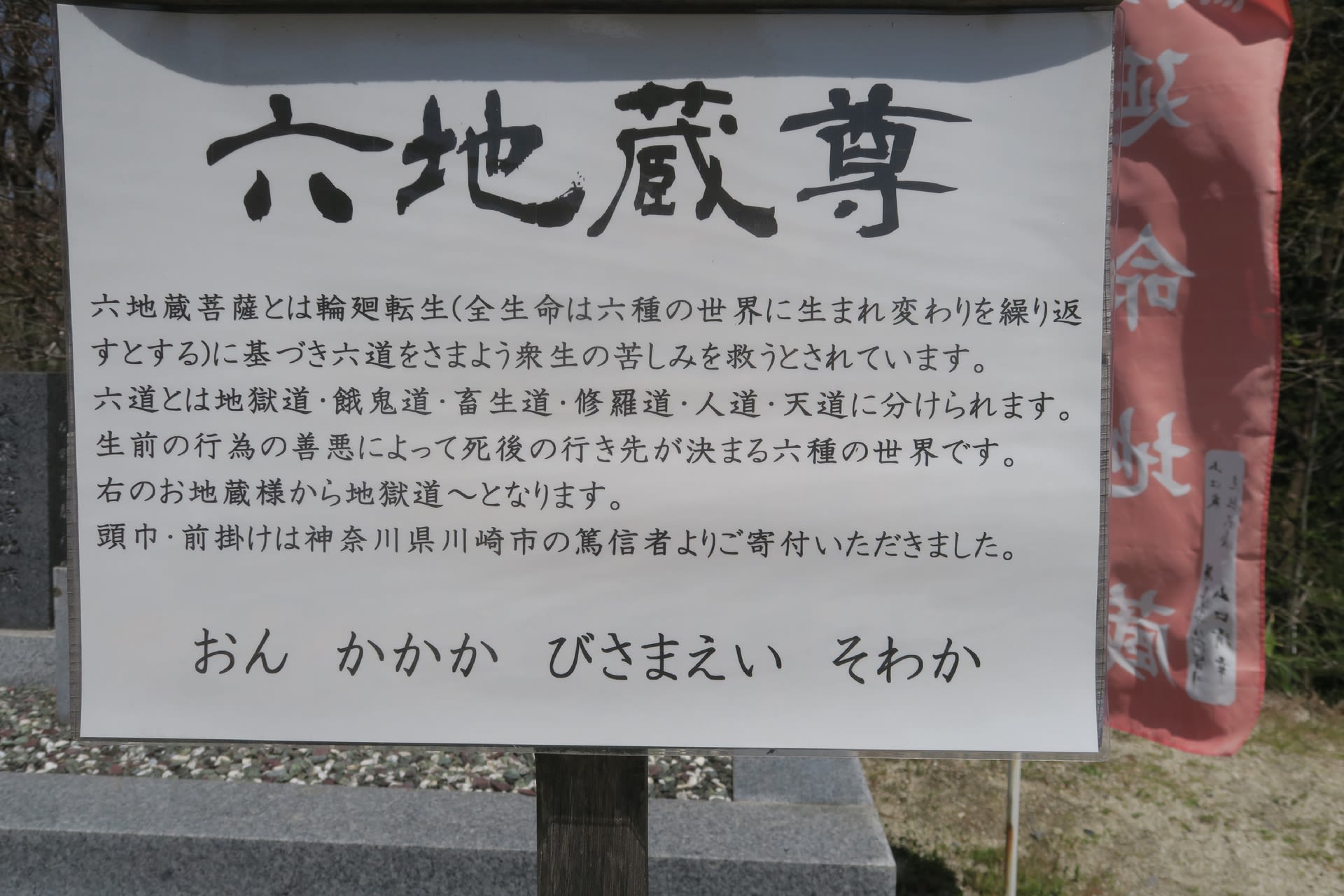

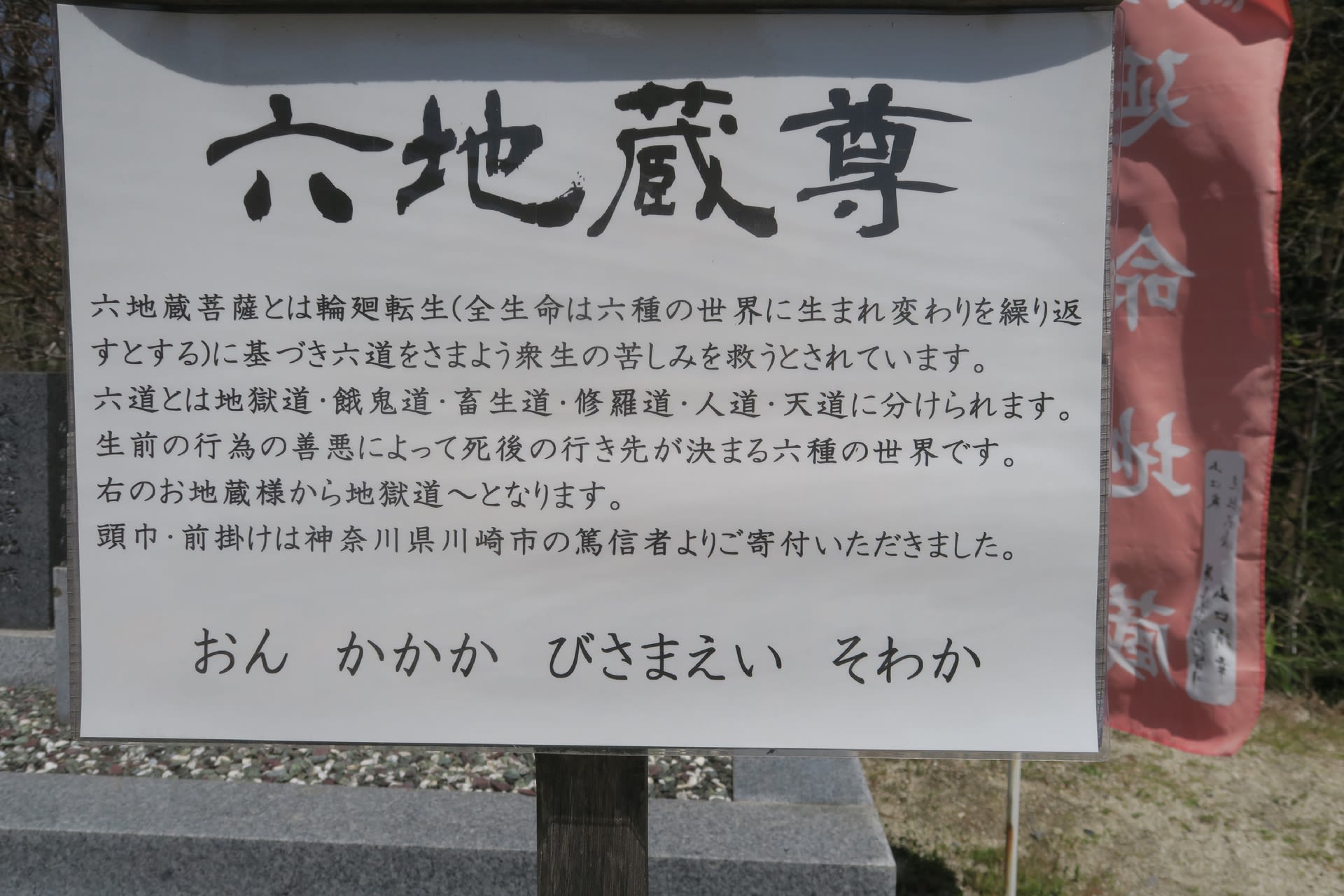

六地蔵尊

旅の達磨大師

如来堂と子安地蔵と聖観音菩薩

福生稲荷吒枳尼天 (ふくしょういなりだきにてん)

蓮池 (宇賀神池) と宇賀神祠

境内のモミジと花桃と木蓮

天台宗開祖最澄上人は東山道最大の難所である神坂峠を越える旅人の苦難をみかね、廣拯院(無料の宿泊所)を建てられました。このことから比叡山と大変縁の深い地であり、信濃比叡の呼称が全国で唯一許されました。本堂建立に合わせ、1200年の灯「不滅の法灯」を分灯いただき、間近でお参りが可能です。修行体験も初心者でも安心にご参加できます。火渡護摩は、天台修験の最大の修行であり、あらゆる災難を除き諸願を叶えて招福をします。護摩を焚いた熾(おき)の上を裸足で歩き招福を祈願します。毎年2月11日に行なわれます。(信濃比叡広拯院案内より)

門前屋

暮白の滝からの帰りに食事のために立ち寄った門前屋です。門前豆腐の製造と販売もされています。寺院の門前にお店を出すときに発見されたという『白蛇様』がお店の守り神となっており、その守り神に会いにくるだけのために来店される方もいるバワースポットになっているようです。「門前屋」で食事をとった後に、信濃比叡広拯院 (しなのひえいこうじょういん)へ参拝します。

信濃比叡広拯院の最澄像と羅漢像

最澄像は、比叡山にある像と同じ型が使われています。

根本中堂

2005年10月23日、信濃比叡本堂(根本中堂)が建てられた際に、比叡山延暦寺から1200年ものあいだ燃え続けている「不滅の法灯」が分灯されました。

鐘楼

仏足石

六地蔵尊

旅の達磨大師

如来堂と子安地蔵と聖観音菩薩

福生稲荷吒枳尼天 (ふくしょういなりだきにてん)

蓮池 (宇賀神池) と宇賀神祠

境内のモミジと花桃と木蓮

阿智村のハナモモの花を観賞された後に、智里にある信濃比叡広拯院に立ち寄り、昔の方がここへの信仰に励み、頼っていたことを実感なさっています。

現在の新型コロナ感染などの疫病に、当時悩んだ庶民は、当時は仏に頼るしか手はなかったことと思います。

天台修験の最大の修行である火渡護摩によって、疫病などの疫病退散を祈った場のようです。

新型コロナ対策のワクリン接種券が、この5月連休前後に届くようです。お身体を大切に野鳥観察にお励みください。

当時の神坂峠は、旅人にとっては最大の難所だったようです。

無料の宿泊所は疲れ切った旅人にとっては貴重な存在だったことでしょう。

コロナが一日も早く収束に向かうよう祈願してきました。

5月に接種権が届いても、実際に打てるのはいつのことやら

見通しが立ちませんね。

ここは行ったことはありませんが

どこか比叡山延暦寺を思い出すような風景ですね

信仰には無縁でしたが自然と手を合わせていたのを思い出します

根本中堂まであって、比叡山のミニ版といったところですね。

「一隅を照らす」という、天台宗の開祖・最澄が残した言葉も見かけました。

正確には、「一隅 (いちぐう) を照らす、これ則(すなわ)ち国宝なり」というそうです。

一隅とは、片すみという意味。 すなわち、この言葉は「片すみの誰も注目しないような

物事に、ちゃんと取り組む人こそ尊い人だ」という意味だということです。

簡単にはできることではないですね。

おはようございます。

確か昼神温泉から少し山間に入った所にあるお寺ですよね。

名前は知っていましたが、まだお参りしたことはありません。

比叡と言う名前がついているのですから、由緒正しいお寺なんでしょうね。

延暦寺で「不滅の法灯」遠くでぼうーと灯りが灯っていました。

駒つなぎの桜へ行く時に、すぐ下を通るのですが、

大きなお寺さんなのに意外と気付きにくいですね。

ははき木館の前にある門前屋の上にあります。

私も門前屋に入らなかったら通り過ぎていたと思います。

延暦寺の不滅の法灯は坂本の滋賀院だけに分灯されているのかと思っていましたが、

ここにも分灯されていました。それだけゆかりの深いお寺のようですね。

境内に立っただけで底知れないパワーを感じてしまいそうな雰囲気が有ります。

最澄の像も然ることながら羅漢様や六地蔵、達磨大師像にしても力作と言っては申し訳ない事ですが魂の籠った素晴らしい像です。

信濃比叡広拯院を知らなかった事に恥かしささえ感じております。

峠の上にあるので景色も良く、色んな説明もあって、しっかり拝見しました。

最澄上人はこの峠を越えられたのですね。

そして旅人のための宿泊所を造られた…。

由緒ある場所なんですね。

長野県と言えば善光寺、なんて言ったら笑われそうです。(^^;)

勉強になりました。<(_ _)>

「拯」という字は普段使うことがないので、私も調べて見ました。

たかさんのおっしゃるように「救う」という意味のようですね。

最澄上人が、旅人を苦難から救おうという主旨に沿って建てられた

思いに合致した寺名のようですね。当時これだけのものを建てる苦労は

並大抵のものてはなかったと想像できますね。

多くの人の信仰を集めるにふさわしいお寺さんですね。

そうですよね。長野といえば善光寺の知名度が飛び抜けていて

多くの人が、そんな印象を持たれていると思います。私もその一人です。

南信州園原にも、これだけ立派なお寺さんがあったことに驚きました。

何度も園原を訪れていても、知らなかったのですから、

園原に馴染みのない方はなおさらですよね。

歩いて行くしかなかった当時の旅人にとっては、広拯院の存在がいかに重要な

ものだったのかが、山が連なる周囲の風景を眺めていて理解できました。