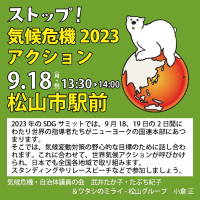

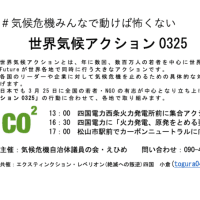

1週間前の3月25日金曜日には「四国もがんばります!世界気候アクション0325」

を企画、実行しました。

案内チラシはこちら。

四国電力の原子力本部(松山支店に持っていったらそちらに振られました)に提出した申し入れ書「気候の非常事態につき、四国電力の原発に続いて火力発電所も全廃する計画を求めます」と、

そしてその論点に入れた根拠となる、オーバーシュート型1.5℃達成の問題についての英文記事「気候科学者から世界へ。やり直しはきかない」(DeepL機械訳)を紹介しておきます。

2022年3月25日

四国電力株式会社 社長 長井啓介 様

申し入れ書:気候の非常事態につき、四国電力の原発に続いて火力発電所も全廃する計画を求めます

四国もがんばります!世界気候アクション 0325 参加者一同

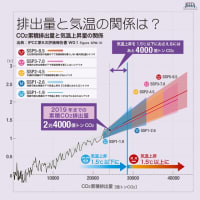

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は 30 年間以上の間、温暖化問題のレビューを繰り返し行ってきましたが、第6次評価報告書をまとめる中で、今年2月末には第二作業部会「悪影響と適応策(気候災害を予測して行う防災減災対策)、脆弱性」についての最新報告書を発表しました。また 1週間後、4月始めには第三作業部会の緩和策(CO2 など温室効果ガスの排出削減対策)についての最新報告書を発表する予定です。 アントニオ・グテーレス国連事務総長が、「かつてない特別な科学の報告書が発表された。人類の苦難の縮図であり、気候変動に対するリーダーシップの失敗を告発するものだ」と語ったこの報告書の中では、温暖化の科学には疑う余地が無いこと、人間活動に伴う温暖化は今すでに甚大な影響を与えていること、2030 年頃にははや産業革命前に比べて 1.5°C上昇してしまうことが予測されており、気温が1.5°Cを一旦オーバーシュートしてから今世紀後半になって復帰する経路では熱帯のサンゴ礁など生態系の不可逆的な喪失が起こること、緩和策も非常に遅れていますが、適応の機会が今まさに失われつつあり「適応策」の実施こそが喫緊の課題であること、などの警鐘を鳴らしています。

つまり現在すでに人的被害も経済損失も及ぼしており、今後拡大していく気候災害予防のためにも多額の予算が必要となる、いわば大公害問題である、と認定されているわけです。

そして 2050 年までのカーボンニュートラル、つまり脱化石燃料を実施することは日本の国策となり、一昨年 11 月には衆参両院が気候の非常事態を宣言しています。

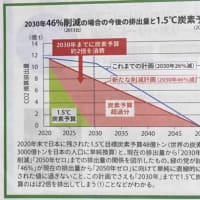

さて、電力会社の発電している電気は、すべての消費者にとって温暖化対策の上で基本となる電力排出係数(発電電力量1kWh あたり排出する CO2 の kg 数)を決めているという関わりがあります。消費者が自分ではどれほどの努力をしても、電力会社が火力発電所を維持し続けている限り脱炭素は果たせません。現在、火力発電所の廃炉に向けた計画が作られていないことが最大の不安要因です。特にブルー水素やブルーアンモニアの巨大開発に頼るオーバーシュート型の1.5°Cへの着地ではダメな事が今回の報告書で示されたからには、火力発電所を将来維持する術はもはやなくなったはずです。

脱原発においては、「廃炉」の意思決定が一番大事な瞬間です。脱炭素においても「廃炉」の意思決定の瞬間の重要さは同じことでしょう。まず今コースを決めなければ前へは進めません。そして脱原発、脱炭素のどちらも、生き延びるためには欠かせません。伊方原発の即時の廃炉に続いて全ての火力発電所の廃炉計画をお示しください。■

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書の発表に関する記者会見に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総⻑挨拶(ジュネーブ、2022 年 2 月 28 日)

https://www.unic.or .jp/news_press/messages_speeches/sg/43499/

気候科学者から世界へ。やり直しはきかない

https://www.grid.news/story/climate/2022/02/28/climate-scientists-to-world-there-are-no-do- overs/ 一時的に主要な気温のしきい値を超えただけでも、取り返しのつかない被害が発生する可能性がある Dave Levitan Climate Reporter March 1, 2022

より一部抜粋。

”★気候科学者はこの問題を「オーバーシュート」と呼んでいる。これは、地球の平均気温が産業革命以前の水準よりも1.5°C以上上昇し、温室効果ガス排出量の削減に応じてその水準まで下がるかもしれないという考え方である。IPCC の様々な予測によれば、今世紀末のある時点で気温が下がる可能性が比較的高いとされており、これは喜ばしいことである。

★IPCCの新しい報告書は、この戦略が以前考えられていたよりも実行不可能であることを明らかにしている。オーバーシュートは、"特定の生態系に不可逆的な影響をもたらすだろう"と著者は書いている。言い換えれば、温度を下げるだけでは、ダメージは元に戻らないということです。

★1.5 度の温暖化を超えると、ほとんどの暖水サンゴ礁とケルプの森(いずれも生物多様性が極めて高く、重要な海洋生態系)が「不可逆的な相転移」を起こす可能性が高いとしている。言い換えれば、それらは別のものに変わるか、完全に消滅し、元に戻るには非常に長い時間がかかるということです。地球規模の海面上昇と海洋酸性化は、海洋が二酸化炭素を吸収してその化学的性質を変え、海洋生物とそれに依存する人々に害を与えるプロセスであり、「数世紀またはそれ以上」不可逆的であるだろう。

★報告書の基本的なメッセージは、地球の気温を下げるために将来の技術に頼るのではなく、現在の排出量を削減することが、これまで考えられていた以上に重要であるということだ。

IPCCは、シナリオによっては、二酸化炭素の除去(CDR)が気温を下げるために不可欠になると考えている。この技術は実際に存在するが、比較的初期段階にあり、法外なコストがかかると考えられている。

★「1.5 度を超えるオーバーシュートによる不可逆的な損害の可能性は、今世紀後半にCDRを使うよりも、短期的な排出量削減の重要性を高める」とレンパートは言う。空から二酸化炭素を取り除くのは素晴らしいことだが、サンゴがすべて消えてしまうのでは、少し物足りない。”

ちょうど、その前日3月24日には、日本共産党の山下芳生議員が参院の環境委員会で、 この、日本のブルーアンモニア輸入に頼る石炭火力発電所温存政策について厳しい批判をしていました。

https://t.co/MIln1NOFpx

経産省の松山電力ガス事業部長は、当面は海外からの化石燃料由来のアンモニア生産から出るCO2を早急にCCSで処理つまりブルーアンモニアに生産を転換していったものを輸入する方針と答弁しました。将来的には再エネ由来のグリーンアンモニアを期待といいますが、国内で再エネが過剰になるのはかなり先の話です。

山下議員は、2030年アンモニアを1%利用、程度で先々石炭火力をほぼ2/3を維持する方針に本当に展望があるのか、疑問があると質疑を締めていました。

ということで、上のオーバーシュート型1.5℃収束の議論もそろそろ日を置かずに争点となることと思います。世界はいつ1.5℃/2℃を越えてしまうのか

https://togetter.com/li/1632156

の各ツイートもご覧ください。

もう皆さんおわかりのことかと思いますが、このCCSに依存して良いのか問題は、来週月曜日4日に出てくる、IPCC第六次評価報告書の中の、第三作業部会報告(緩和策)の中の一大論点となります。

というのも先に添付した環境省資料でも元ネタとして紹介されていたIPCCの1.5℃評価報告書(2018年)はこの第六次評価報告のプロセスの一環として作られたものだからです。

そして第二作業部会報告書は、明らかにこのオーバーシュートの問題を意識して反論のために書かれていました。

IPCCWG2ヘッドラインステートメントB.6

「今後数十年又はそれ以降に地球温暖化が一過性に1.5℃を超える場合(オーバーシュート)、多くの人間及び自然システムは、1.5℃未満にとどまる場合と比較して、さらなる深刻なリスクに直面するだろう(確信度大)。

オーバーシュートの大きさと期間に応じて、いくつかの影響は温室効果ガスの追加放出を引き起こし(確信度中)、いくつかは地球温暖化を抑えたとしても不可逆的になる(確信度大)。 」

こちらのリンクに目を通しておいていただけると良いかと思います。

CCSは偽りの希望、ミッション・インポッシブルな対策をいま選んでは詰んでしまいます

https://blog.goo.ne.jp/ikatanoplu/e/52ad7f8dd5e1c461d1352cdb53ef0edd

CCS(炭素回収/貯留)と日本の脱石炭

https://togetter.com/li/1599156

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます