広瀬隆氏が捏造だったと批判するホッケースティック曲線について

本の写真を貼ることは不適切な行為と思いつつ、

懐疑論を批判するこの本をお読みください、と言っても反論にはならないでしょうから、さわりだけでも再現してみます。

・マイケル・マン教授自身の書いた本。 表紙

「地球温暖化論争 標的にされたホッケースティック曲線」

化学同人社 2014年3月刊 元の英書は2012年の”The Hocky Stick and the Climate War” です。

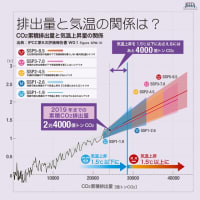

表紙のグラフはIPCC第3次報告書に載ったいわゆるホッケースティック曲線のグラフです。薄い影の付いた場所は誤差を表しているわけで、1600年より以前はそれ以降より誤差の幅が大きいことが示されています。実際には70年以降2020年までの50年間も上昇が継続して起きており、このホッケースティックの形

が良く合っていると思いますが。

本の目次は、

第1章 戦い前夜

第2章 気候科学時代の到来

第3章 ノイズに埋もれたシグナル

第4章 ホッケースティックの生い立ち

第5章 否定論の原点

第6章 知の闇を照らす灯

第7章 最前線に立つ

第8章 ホッケースティック、ワシントンへ

第9章 表紙を飾れば…

第10章 嘘だと言ってよ、ジョー

第10章 2つの報告書

第12章 ヒドラの頭

第13章 バルジ大作戦

第14章 クライメートゲートの真実

第15章 反撃

3,4章あたりでは98年4月に最初のホッケースティック曲線の論文が出たが、翌年に出した2つ目の研究論文(MBH1999)が2001年のIPCC第3次報告書の中で大きく取り上げられた事で、ワシントンマターになっていく前までが描かれています。

第7から第12章のあたりが本編の科学論争、というよりもブッシュ政権側ロビイストとの死闘が中心になっています。

そしてそれがひと段落したあとになって出てきた2009年のクライメートゲート事件についてもわずかな章14,15章を割いて触れています。

この本を読んでいて正直、深く同情してしまうのは科学者が政権側ロビイストの集中砲火を浴びて、気候科学に関わるとこんな酷い事になるのか、というところです。

指摘しておかないといけないのは、時期が時期だから起こるべくして起きたのがクライメートゲート事件だったのだ、というところです。要はコペンハーゲンCOP15会合ではブッシュ政権の退陣と温暖化対策に前向きなオバマ政権が成立して、画期的な国際合意(後の6年遅れで出来たパリ協定に当たるもの)が出来上がることが期待されていたその直前のタイミングだからこそ、この、メールをハッキングしての陰謀暴露(に見せかけた)事件が引き起こされたのだと分かります。(結局コペンハーゲン会合は決裂して成果がなかったんですが、化石燃料産業側も必死なんです。)

クライメートゲート事件の告発については、「犯罪行為ではあるけれども(真実を明らかにするために)私がこの告発をやりました」と名乗り出た人がいなかったというのは強調すべきところ。

2年後の同じ時期にも、その同じハッキングされたメール群の中から選んで、クライメートゲート2という匿名の告発が同様にされていますが、こちらは日本では知られてないようですね。

と言ってもクライメートゲート事件の中の、ホッケースティック曲線の論点について出したメールを暴露された当事者がマン氏だという訳ではありません。

イーストアングリア大のフィル・ジョーンズがマンに対して送ったメールの中身からいくつかの用語を歪曲されて使われて、陰謀を相談しているのだと非難されたものです。

本全体の紹介はここまで。

高い本なので図書館でお探しください。

同じマン氏の本より

・ホッケースティックの参入p.150

2003年から2005年がマン氏をターゲットにした、いわゆるホッケースティック曲線への政治的な圧力がかかり始めた時期になります。当時は人為的温暖化を否定し京都議定書から離脱した共和党ブッシュ政権の時代でした。石油業界ロビー団体の影響を受けたと言うより、チェイニー副大統領自身が石油開発会社のシュルンベルジェ(失礼会社名を間違えましたハリバートンですね)のCEOから転身した人物で、イラクの石油を狙って侵略の準備(イラク石油資源の再評価)を当選直後の春から始めていた人物ですから、温暖化対策を進めたいはずがありません。911前後のこの米国政府の雰囲気はどんなだったかを思い出してみれば分かるはずです。

当時の科学論争は、ここ↓で出てくるスーンとバリナウスによる反論的な研究(Wikipedia英語リンク)が信頼できるものかどうか、そしてマッキンタイアとマッキトリックがマン氏に投げ掛けた方法論への批判を巡って行われています。科学論争は2007年あたりまで実際に行われてきたことが示されています。

・マン氏の米連邦議会での証言の場面。p.228

実際には当時のアウェイなブッシュ政権下での科学論争でホッケースティック曲線が生き残ったことは、相当重要なプロセスだったと言えます。 (追記:この流れを踏まえてでてきたのが、クライメートゲート事件と呼ばれる実際に起きたことはメールハッキングと中身の悪意ある暴露事件です。Wikipedia「気候研究ユニット・メール流出事件」をどうぞ。)

・広瀬氏SF小説本の32ページの記述では。

"『20世紀に気温上昇が顕著になったと言うホッケースティックは捏造だった』

このような偽造データが山のようにばれてしまったそれがクライメートゲート事件である。最大の捏造はIPCCの評価書で合意が得られていると主張してきた科学的根拠、過去1000年の地球気温は1900年代20世紀に入ってから突然に上昇が顕著になった。

だから気温上昇の原因はCO2だと言う図10のグラフであった。…これほど奇怪な気温変化のグラフは、考古学に詳しい私も見たことがない。なぜなら過去1000年間の正しい気温の変化は下の図11のグラフのようにホッケースティックとまるで違い大きく波打っている。中世は現在よりはるかに気温が高かったことが常識でわかっているし、気温上昇は20世紀から始まったのではない。"

とあります。

・90年発行のIPCC第1次報告書に載っていた、中世温暖期が現在よりも気温が高かった、ラムらの代替気温データのグラフについての解説から。p.47

(代替proxyという言葉は、平均値を知る術のない過去のデータがない時期の気温を一本の木の年輪の中のデータなど別々の証拠からの記録で代替させていることを示しています。)

下図の右端の点線カーブは再評価としてその後の英国中部地域の気温を重ね合わせて比較したもの。ラムの研究でいう「現在」とは1950年を指す!(そりゃ半世紀前の研究ですから)ので、局地的な気温観測データでその後を外挿してやると、「現在」以降の温暖化が効いてこのデータ上でも今日では「中世の温暖期」よりも気温がより高いことになることをマン氏はこの本の中で紹介しています。

尤も、ラムの研究はそもそもヨーロッパのごく一部地域以外の気温変化を示したものではないわけですが。

その後、世界各地の樹木の代替気温データを組み合わせて過去の北半球についての平均気温データが後追いで出て来たことで、第2次報告書以降からは出されなくなったのがこのラムのデータだ、という位置づけになることが本の中では示されています。

後追い研究を最初に出したのはフィル・ジョーンズらで1993年。それも95年のIPCC第2次報告書に掲載されています。そのことによってラムの図が取り下げられたわけですね。

・広瀬氏SF小説本p.33より

"しかしもちろんそれが嘘データであることが直ちに多くの科学者から暴露されてわずか6年後のIPCC第4次評価報告書から恥ずかしいホッケースティックのグラフは削除されてしまった。つまり1900年代の20世紀に入って工業会のCO2放出量が急増したので地球が急激に温暖化したと主張していたIPCCは、ホッケースティックの図が嘘だと第4次評価報告書で認めて引っ込めたのである。"

同じマン氏の本より

・第4次評価報告書ー君はどう思う?p.242

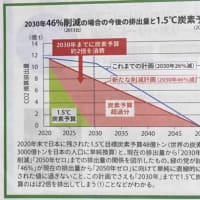

実際にはマンらの最初の論文の翌年に出した2つ目の研究(MBH1999)と、他の11の後追い研究がIPCC第4次報告書には掲載されています。第3次報告書で批判を浴びたことでホッケースティック曲線が「削除されてしまった」のではなく、他の研究も含めてコンセンサスが作られたことがグラフを見れば判ります。元のMBH1999データが実際には第4次報告書にも載っているんです。

広瀬さんはこの⬇︎グラフを観ているはずなのに、11件の研究者たちが後追いで同様なホッケースティックと呼んでもおかしくないデータをだしていることには口をつぐんでウソと言っていますね。本によると気候変動否定論者の典型的な遣り口なんだそうで、真似てる訳ですね。

第4次報告書の時点ではこれだけの数の研究チームが同じ代替気温データ研究に携わっていることは、まさにこれが科学のプロセスである事を示しています。

・IPCCと科学の道p.118

マン氏は2001年のIPCC第3次報告書については数十人の各章執筆者の一人として参加したそうですが、第4次報告書のリードオーサーになることは断ったと別の箇所で書かれています。マン氏によるこのあたりの、科学とは何か?の文章も読んでみて損はしないとは思います。

同じく続きのページも添付 p.120

なぜ執拗な攻撃が起こるのか、IPCCに対してその評判を落とすための努力が続けられるのか?についてマン氏の意見を記述しています。

■

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%B5%81%E5%87%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6?fbclid=IwAR21FKpT77cPOixGu09thUAHMnF80zQqMWwUxMKtP4JRtbxlb4XGjqEbDi8