当ブログ(旧年金カウンセラー)投稿中断中に、100万PVとなりました。9年かかりましたが大変ありがとうございました。

また、1日たりとも30PV/日以下になることもなく、皆さんにご覧いただいてきました。

つまり、このブログはほんの少し皆さんのニーズがあると判断しました。

そこで、閉鎖・削除の理由もなくなりましたので、タイトルを変更(年金カウンセラー→厚生年金基金アーカイブ)して再開致します。

「厚生年金基金アーカイブ」とは

平成27年(2015)現在、ほとんど死に絶えた「厚生年金基金」は制度創設昭和41年(1966)からほぼ50年・半世紀が経過しようとしています。

一の制度も半世紀もすればさまざまな命運をたどるのは世の常ではありましょう。それにしても、設立基金数1,874基金、資産規模60兆円弱(GDPの1割)、加入員12,000,000人(総人口の1割)を数えた盛況が死に絶えんとしています。制度を国の厚生年金に戻したほかはその残骸の給付を清算払いか連合会が支払いつつ時の経過に身を晒している状態です。

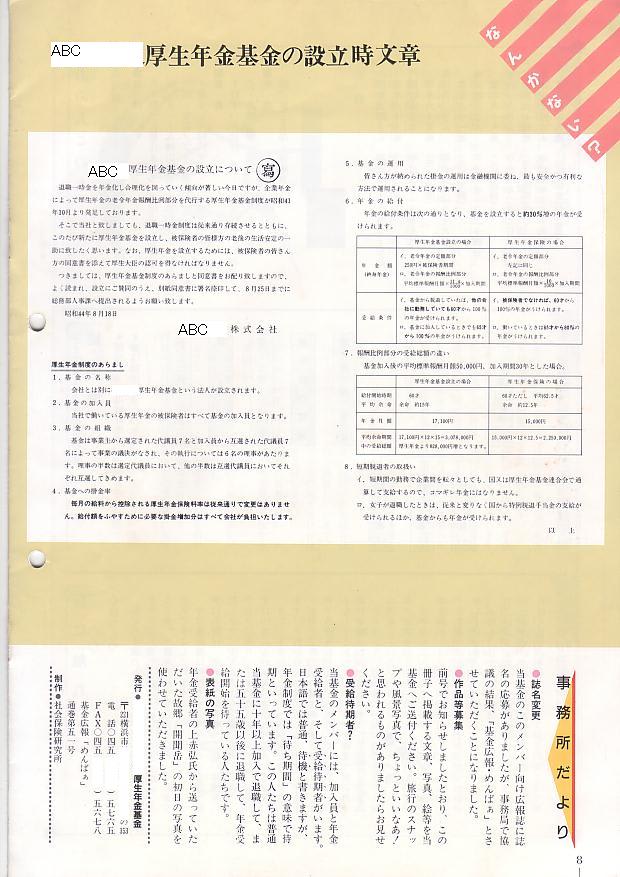

制度立ち上げの頃には何もなかったフレームワークも官民こぞっての試行錯誤によって日本の土壌(厚生労働省・企業年金連合会・大企業基金・中小基金等)に拡大浸透したのも事実です。退職金の年金化の風潮・外部保全化、資産運用意義の浸透とそのノウハウの獲得充実、官僚まかせの他者依存意識からの覚醒、受給権保護の方法、受託者責任、個人勘定の革命性、年金生活の一般化等々、昭和と平成時代を比較してみれば国民生活は大いに意識変革されたのも事実です。

筆者も厚生年金基金事務所の25年に及ぶ実務経験(事務所の人的物的体制構築・規約規定の整備・基金業務の機械化・加入員の年金計算年金振込み・基金財政の検証・基金の予算決算・ライフプランセミナー開催・OB会運営・年金給付改善・資産運用体制構築・海外年金調査研究等)をさせていただき、それがそのままライフワークとなりました。

まさに今や死に絶えんとしている「厚生年金基金」について、その50年間に培われたインフラ・ノウハウは闇に消え行くままなのでしょうか。大企業基金等には膨大なエッセンスが形を得ないまま放置されているのでしょう。唯一企業年金連合会発行の「企業年金に関する基礎資料」が残されていますが、これとは別に、25年間かかわった民間人の基礎資料としてWeb版(電子書籍という方法が可能になった時代です)「厚生年金基金アーカイブ」を作成しました。

これは、学者先生が書けないインサイダーによるドメスティックなノン・フィクションのドキュメントです。民間が培ったインフラ・ノウハウのほんの一部とはいえ、闇に消え行くままにはさせないためWebに公開いたします。もし、これをみなさんがお楽しみになり、少しでもお役に立てれば筆者望外の喜びです。

1.年金シリーズ

①検定:年金入門

②年金記録問題解決!年金履歴書

③知らないじゃ、すまないでしょ! 事例で学ぶ年金

④Q&A年金の行方

⑤ちょっと待った! これから年金の50代の方 年金生活への第一歩

2.基金シリーズ

①厚生年金基金事務長奮闘記

②人様のお金―厚生年金基金は何になるのか

③日本版401k誕生秘話!誰も知らない厚生年金基金

3.運用シリーズ

①401kの秘法 勝手格付け

②再々の肩叩きをスルーして 厚生年金基金の資産運用に 25年のめりこみました!

③1990 ヨ-ロッパ 資産運用

④転ばぬ先のシミュレーション: 確定拠出年金をはじめる方への先人の ドハハな教え!

4.確定拠出年金シリーズ

①401(k)の百聞は一見に如かず

②確定拠出年金はじめのはじまり

③プロ野球選手よ! 年金はもらうもの?

出所・http://goo.gl/fj4Y0H

【著者略歴】

年金カウンセラー 高野 義博(たかの よしひろ)

●1941年千葉市生まれ。1967年東洋大学哲学科卒業。ABC厚生年金基金に25年勤務。続いて社会保険事務所で年金相談員を5年。2001年OPM研究会設立。

●1990年欧州7ヶ国企業年金調査。1998年企業年金連合会の受託者責任研究会WGに参加。1999年米国401(k)調査。

●主な著作・評論に、1995年『情緒の力業』近代文藝社。2000年「人様のお金」Web公開。2000年「資産運用機関の勝手格付け」単独連合厚生年金基金連絡協議会冊子「たん・れん」掲載。2004年「年金生活への第一歩」Web公開。2007年「年金履歴書の作成による請求もれ年金発見の仕方」日本法令ビジネスガイドなどがある。

●年金カウンセラーとして2007/6/2東京新聞朝刊「こちら特報部」「1年で照合は選挙対策」、2007/9/23週刊「サンデー毎日」「不安拡大! もらい損ね「企業年金」の重大欠陥」等の取材を受ける。

●Webサイト・ナレッジサーブ「年金カウンセラー検定」で優秀賞受賞。

●gooブログ「年金カウンセラー」投稿終了。2015.02現在、閲覧98万PV。

●2014年年金電子書籍15冊を「厚生年金基金アーカイブ」としてAmazonで販売中。

●Web検索は「年金カウンセラ-」。

以下に各論をご案内いたします。

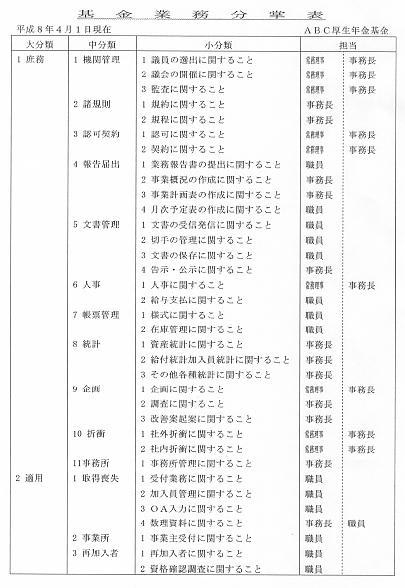

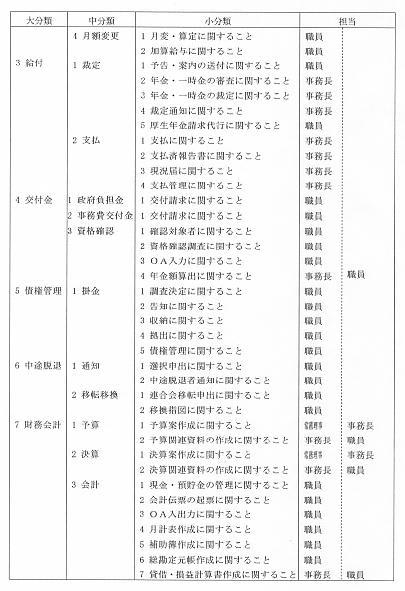

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →