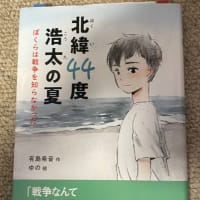

先日、『僕は、そして僕たちはどう生きるか』の、読書会にお呼びがかかって、参加した。

読書会は、いろいろな意見がでて、興味深いものだった。

一冊の本について、徹底的に話しあったのは久しぶり。

それなりに、面白かった。

その読書会に参加された中の人から数名「家に帰ったらさっそく、子どもに読ませます。」と、図書館の司書であったり、読書活動を一生懸命にされている方々の言葉だ。

感動したことを表現するひとつの言い回しなのかも知れないとも思う。

だが屁理屈の領域になってしまうことを承知で書くと、読書は個々の好みの問題で、親から指示されて読むものではないと思うのだ。

私のこのような、偏狭な性格のために、世間が高く評価したり賞をとったりした本を、「フン」と思うところがあって、多分に良書を読み過ごしていると思う。

実をいうと、『僕は、そして僕たちはどう生きるか』も、このタイトルが、気に入らず、読んでいなかった。

それで、読書会に参加する以上はと思って、読んでみた。

やっぱり、読後はスッキリしなかった。

作品に、梨木の「上から目線」的に漂う雰囲気が、どうにも共感できなかった。

梨木は、この作品を、実践書として書いたという。

なるほど、そうだろうなと思った。

この『僕は、そして僕たちはどう生きるか』には、元ネタとなった本がある。

『君たちはどう生きるか』吉野源三郎 著 岩波文庫

『君たちはどう生きるか』吉野源三郎 著 岩波文庫 『君たちはどう生きるか』は、1948年に新潮社から、〈日本少国民文庫〉として出版された。その後、延々と岩波書店、ポプラ社からも出版され、今に至っている。

私が中学生の時、この本は良書として、道徳の副読本のように、教師から、クラス全員へ薦められた。

私の性格の偏狭ぶりはすでに、形成されつつあって、私は、大人が薦める本なんて、ろくなものではないと思ってしまっていた。それでも、まだ若干の素直さが残っていたんだろう。

ひととおりは読んだ。

そして「やっぱりこれは、違う」と思った。どういうわけか、読み終わった後に見上げた雪降る空の情景が記憶に残っている。

梨木の『僕は、そして僕たちはどう生きるか』の主人公の名前であるコペル君は、『君たちはどう生きるか』の主人公と同じである。

梨木の念頭には、当然、『君たちはどう生きるか』が、あったということだ。

読者にも「コペルニクス的転回」を期待してのコペル君なわけに違いないだろうが、そういう「上から目線」が、そもそも体質的にアウトなのだ。

「著者がコペル君の精神的成長に託して語り伝えようとしたものは何か、それは、人生いかに生くべくかと問うとき、常にその問いが、社会科学的認識とは何かという問題と切り離すことなく問われねばならぬ、というメッセージであった。」と、丸山真男が吉野源三郎没後、追悼の意を込めて、『君たちはどう生きるか』岩波書店 1982年版の付記「 『君たちはどう生きるか』をめぐる回想」に綴っている。

この丸山真男の文章こそ、「これは、違う」と、長らく私の腑に落ちなかった疑問を、皮肉にも知らしめてくれた。

私は、文学というものにとって、社会科学的な認識は必ずしも必要なものではないと思っている。

それどころか、社会科学的な知識を少々齧ったがために、自分自身の「原罪」を棚上げして、不機嫌な社会批判者と成り下がり、傍観者となって為すところなく表現を放棄するに至った人間を何人も見てきている。

大切なのは社会科学の知識ではないのだ。

自己自身を見つめる洞察力である。

知識から生き方は決して出てこない。

権威主義が生まれてくるだけだ。

普通に生きて死んでいく人々の人生にこそ、洞察力に満ちた味わうべきものがあるのだと思う。

これを柳田国男は常民と言った。吉本隆明たちは生活者と命名した。いずれも『君たちはどう生きるか』の「君たち」とは無縁の人々だ。そういう人々の営為こそが文学の主題であるはずだ。

偏狭イラッチの私は、今夜も健在だ。(^_-)

<追記>

そうそう、梨木の『僕は、そして僕たちはどう生きるか』には、ネタ本が、ほかにもある。『よりみちパンセ』(理論社)である。AV映画に出演しちゃった少女の話は、この『よりみちパンセ』にAV映画監督が書いた文章を参考にしているようだ。

この『よりみちパンセ』は、いわゆる十代中頃からの世代の、サブカルチャーを、真っ向、向き合って書かれたものだ。必見の価値あり、である。

<追記2>

読書会で、『僕は、そして僕たちはどう生きるか』の表紙の学校の椅子が、どうも気に入らないと言った人がいた。

そうだよね、と思う。

自分のいるべき場所を示唆し、象徴しているのだとしたら、学校の椅子じゃないよね。

でも、その逆なのかな。

否定しているものだったりして。