むかし競馬に興味を持ち始めた頃、スポーツ紙の競馬欄や予想紙の出馬表に、そして血統欄にサラ系、アア系などの表記があって気になった。アア系とはアングロアラブ系のことである。

当時、中央競馬にイナリトウザイという小柄な牝馬が、アア限定レースでデビューし、恐ろしく強かった。父はサラブレッドのカリムで、その短距離のスピード馬という血を受け継いでいた。アア限定レースで3戦3勝(レコード勝ち2回)、サラ系のオープンレースに駒を進め、3戦3勝(レコード勝ち1回)、後の桜花賞馬となった良血馬タカエノカオリも破っている。その時点で彼女は「アラブの魔女」と異名をとった。その年、優駿賞最優秀アラブに選ばれた。

翌年オープンクラスで4戦1勝後、アラブのレースが数多く組まれていた公営競馬の大井競馬場に移籍した。大井ではアラブダービーに優勝し、その後のアラブ王冠賞は彼女との対決を回避する馬でレースが不成立となった。その憂さ晴らしのようにサラ系の重賞・東京盃(1200)に出走し、驚異的なコースレコードを叩き出した。このタイムは当時の東京競馬場・芝1200のレコードタイムより0.3秒も早く、計時係は時計の故障を疑った。ダートで、芝のレコードより速いタイムを出したのである。引退し繁殖入りしたイナリトウザイはキタノトウザイを生み、キタノトウザイは種牡馬となって、四度、アア系のリーディングサイアーに輝いた。

イナリトウザイよりずっと以前に、「アラブの怪物」と呼ばれたアア系のセイユウという馬がいた。父はサラブレッドのライジングフレーム。とにかく強くアア系の重賞・読売カップでは7馬身差の圧勝。66キロや68キロの斤量も、全く苦にすることもなかったという。もはやアア系では敵はなく、以後サラブレッドを相手に戦い続け、皐月賞馬や後の天皇賞馬も破り重賞も制した。

彼は天皇賞6着を最後に引退したが、レース後に骨折が判明した。渡辺正人騎手はそれがなければ「勝っていたかもしれない」と言った。生涯49戦26勝(うち対サラブレッド戦は24戦5勝)。種牡馬となってアア系の肌馬を数多く集め、「性雄」と異名をとった。

今はアラブのレースそのものが消滅したが、サラ系の表記はそのままである。サラ系のレースとはサラブレッド及びサラブレッド系種の馬のレースである。サラブレッド系種とは、血統が不明なためサラブレッドとして認められていないがサラブレッドと思われる馬、あるいはサラブレッド以外の馬とサラブレッドを掛け合わせた馬のことである。

現在は、8代続けて純血サラブレッドを配合し、加えて国際血統書委員会に「サラブレッドと同等の能力を有する」と認められた馬は、サラブレッドとして登録することが可能となっている。

血統不明、不肖、混血の、この「サラ系」と蔑視されたような馬たちに、いつしか私は惹かれていた。サラ系のヒカルイマイが、とても届くまいと思われるような最後方から、良血のサラブレッドたちをゴボウ抜きにして、皐月賞とダービーを勝ったせいだろう。ヒカルイマイは雑草、反逆児、風雲児と呼ばれた。

調べると、サラ系は決して能力が劣っているとも言えないのだが、種牡馬としてはアテ馬扱いで冷遇されるのであった。橋田俊三調教師が書いた小説「走れドトウ」にその悲哀が描かれていた。モデルはヒカルイマイと皐月賞馬のランドプリンスである。

日本のサラ系は牝馬から始まっている。サラ系とされながら特に優れた牝系に、ミラ系とバウアーストック系がいた。ミラはオーストラリアから輸入されたが、港に着くと血統書がなかった。そのためサラ系とされた。

バウアーストックはその血統書の中に、血統不明の馬がいたため、サラ系とされた。しかし近年の研究によるとほぼ確実に純血サラブレッドであると判明したという。

そもそも日本の第一回東京優駿(日本ダービー)を優勝したワカタカはミラ系である。戦時中の優勝馬カイソウは母系にトロッター系種が入っていたため種牡馬になれず、名古屋師団の師団長の乗用馬となり、空襲で行方不明になった。カイソウは実は菊花賞に相当するレースも勝っているのだが、そのレースそのものが不成立となってしまった。

ヒカルイマイもランドプリンスもミラ系であった。

バウアーストック系もなかなか華々しい。まず成功のはじめは牝馬バウアーヌソルからであろう。このバウアーヌソルからアシガラヤマ(中山大障害・春)、キタノオー(父トサミドリ)が出た。キタノオーは朝日杯3歳ステークス、菊花賞、天皇賞・春に優勝し、ファン投票第1位に選ばれた有馬記念は2着だった。さらにキタノオーの全妹のキタノヒカリが朝日杯3歳ステークスを優勝。続いて全弟キタノオーザが菊花賞に優勝した。

母となったキタノヒカリから牝馬のアイテイオー(父ハローウェー)が出てオークスに優勝した。さらにキタノダイオー(父ダイハード)が出た。この馬は函館3歳ステークス、北海道3歳ステークスなどを勝ち、ダービーの一番手と言われながら故障し、二年の長期休養後一度は復活したものの、底を見せずに7戦7勝の無敗で引退。種牡馬としてもサラ系のハンデがありながら、そこそこに評価されていた。

繁殖にあがったアイテイオーは牝馬のアイテイシロー(父セダン)とアイテイグレース(父ゲイタイム)を出した。アイテイシローは重賞・京都牝馬特別に優勝した。アイテイグレースはヒカリデュール(父デュール)の母となった。

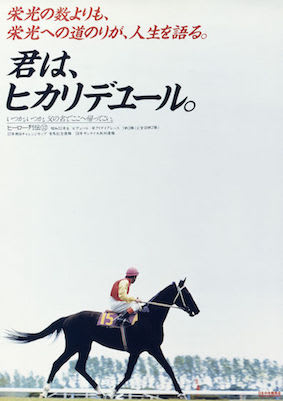

ヒカリデュールは大井競馬場でデビューしたが、後に船橋に転厩した。古馬の5歳(現馬齢4歳)から愛知に転厩し、中京・名古屋・笠松で走り、着実に力をつけ始めた。6歳の夏になって中央競馬に転厩してきた。中央初戦の朝日チャレンジカップを7番人気ながら快勝。続く天皇賞・秋は5番人気で2着、その年の暮れ有馬記念は3番人気で優勝した。彼はサラ系としては初めて、優駿賞年度代表馬に選出された。

しかし、翌年の天皇賞・春でレース中に故障を発生し、競争中止となった。競争能力喪失の重症だった。引退して種牡馬になったが「サラ系」のため恵まれず、やがて廃用となり、その後は行方不明となったという。

ヒカリデュールは流れ者である。その後は流れ流れて、どこかに乗用馬として引き取られ、幸せに天寿を全うしたと思いたい。それにしても、グランプリホースが行方不明になるとは、これが日本の競馬文化のレベルなのだろう。

1984年のキョウワサンダーによるエリザベス女王杯優勝を最後に、「サラ系」のG1制覇は記録されていない。ちなみにキョウワサンダーはキタノヒカリのひ孫にあたる。

また2000年1月にマイネルビンテージが京成杯を優勝して以降、サラ系馬の重賞勝ちは記録されていない。サラ系種は消滅寸前なのであろう。