〔お知らせ〕このブログの読者の方々に時々ご紹介している「高槻さんのブログ」(脳機能からみた認知症; https://blog.goo.ne.jp/ageinglife )ですが、最近のブログ『「レビー小体型認知症」って増えてますが(再々掲)』〔2018/12/20〕を是非閲覧して下さるようお勧めします。 ・・・ 病名に 振り回される 認知症 ・・・

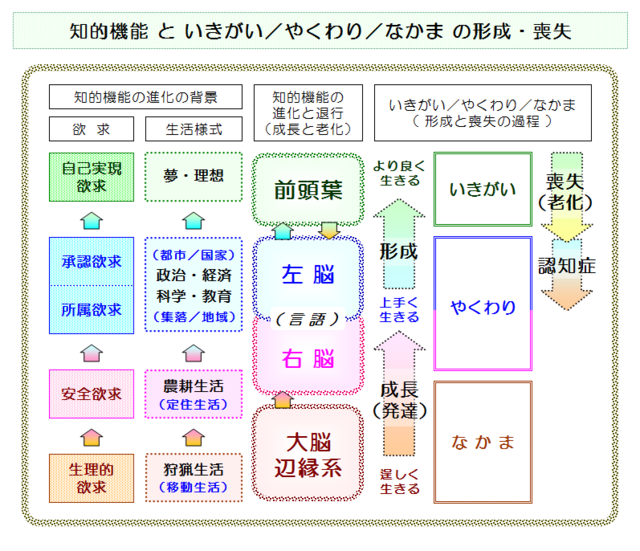

今回のブログでは「大脳辺縁系シリーズ」の第3弾として「扁桃体」を中心とした情動機能(情動反応)である「快の情動」と「不快の情動」について整理しておきたいと思います。最も重要なことは、人(ヒト)を含めた動物が「自身の生存」や「種族の保存」のために、特に「不快の情動」を惹き起こす知覚情報(知覚刺激)には敏感に反応し、記憶し、学習し、行動することを知っておくことです。また、これらに伴う攻撃、威嚇、警戒、回避などの情動反応(本能行動や情動行動)は意志や知識とは無関係に、時には反射的に発現することを知っておくことも重要です。

「快の情動」や「不快の情動」が惹起されやすい状況やそれに伴う情動反応については様々な対象や行動などを挙げられ、下図ように対比することができます。

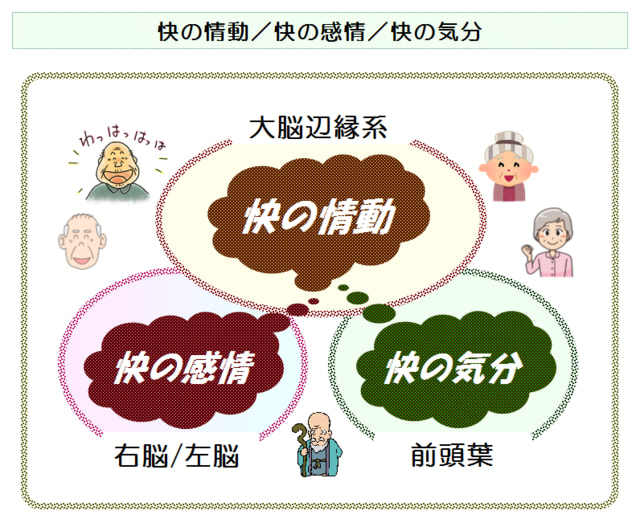

特に知的機能の進化に伴って豊かで多様な感性や理性、人間性が育まれた人(ヒト)においては「快の情動」は「快の感情」や「快の気分;元気」 を惹き起こします。そして「快の情動」によって惹起された「元気」が「快の情動」を惹起するという好循環(快のサイクル)が持続する状態が「心(脳)が健康である」状態であり、誰もが望んでいる理想的な心理状態(精神状態)であると考えられます。

一方、「不快の情動」は「不快の感情」や「不快の気分;病気(こころの)」 を惹き起こします。そして「不快の情動」によって惹起された「(こころの)病気」が「不快の情動」を惹起するという悪循環(不快のサイクル)が持続する状態が「心(脳)が健康ではない」状態であり、誰もが望まない心理状態(精神状態)であると考えられます。

ちなみに、このブログ「誰も知らない認知症」を熟読されてきた読者の方々は、「元気」や「病気」という言葉に含まれる「気」という文字は、知的機能の司令塔である「前頭葉」を表す文字であることに気付いておられると思います。つまり、物事(自身の内外からの知覚情報/知覚刺激)に対する前頭葉機能(統合機能)の使い方(気の持ち方、感じ方、考え方など)によって「心(こころ)の健康」に大きな影響を及ぼす「快の情動」や「不快の情動」をある程度は制御することが可能であり、その経験(体験)の蓄積(学習)によって「気質」や「性格」「その人らしさ」「人間らしさ」などが育まれていくものと考えられます。

このような人(ヒト)の「心(こころ)の健康」に大きな影響を与える情動機能の「快のサイクル」(好循環)や「不快のサイクル」(悪循環)に関する知識は「認知症高齢者の適切な介護」や「老人性認知症の確実な予防」を実践するために必要不可欠な知識であるといっても決して過言ではありません。

まず「認知症高齢者の適切な介護」における情動機能の重要性については、このブログの「16 認知症高齢者の介護(4)〔2018/06/18〕」で解説した「悪循環になってしまう介護」に関する記述を、以下に再掲しておきたいと思います。

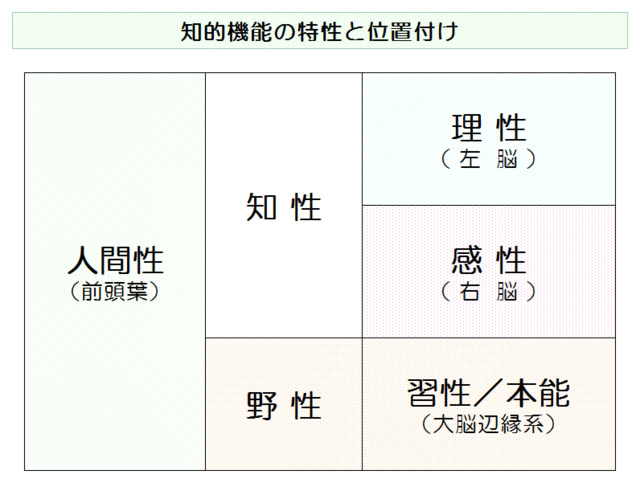

「悪循環になってしまう介護」では「情」に注目したいと思います。「情」とは「知られざる知的機能」である大脳辺縁系が担う情動機能のことで、他の知的機能の根底に潜在している知的機能と位置付けることができます。情動機能に関する知識は認知症高齢者の介護の基本中の基本、介護の真髄とも言える大切な知識ですので(大袈裟ですが、おそらく他の介護関連の書籍では取り上げていないと思います)、心して読み進めてください。

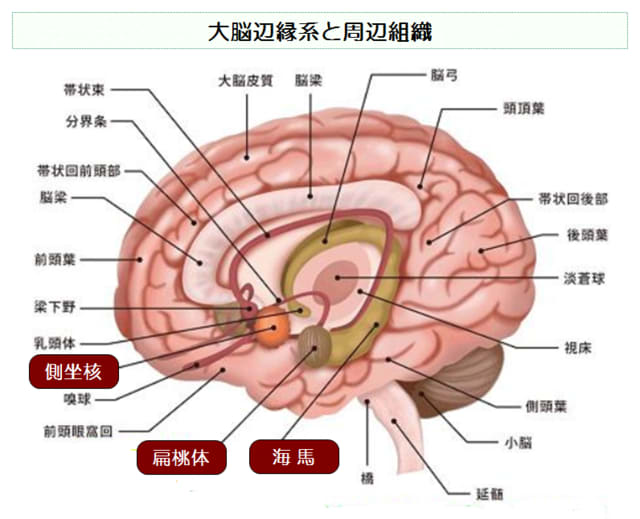

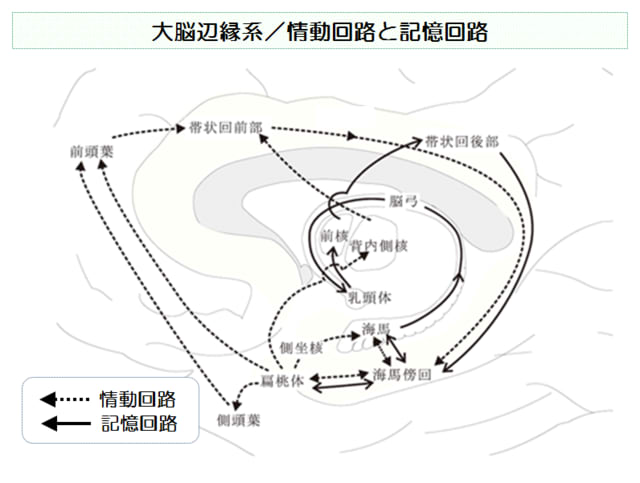

動物脳とも呼ばれる大脳辺縁系(扁桃体、海馬、側坐核)の情動機能は、自己の生命を守り種族を維持するための「野性」(本能や習性)に従って「敵や味方」を判別し、敵に対しては「不快の情動」に伴って「攻撃行動」や「回避行動」を、味方に対しては「快の情動」に伴って「親和行動」や「接近行動」を、それぞれ「本能行動」や「情動行動」として発現させます。つまり、「危険や恐怖」を察知した時には「攻撃や回避」の行動が無意識に惹き起こされ、時には「パニック」(極端な不安や混乱)に陥ってしまう場合もあります。逆に「報酬や快楽」を察知した場合は、「危険や恐怖」に対する反応ほど強くないようですが、「親和や接近」の行動が惹き起こされます。また、豊かで繊細な「感性」を持つ人間の場合、危険や恐怖を感じて「敵」と判断した時には「不快の情動」が刺激されて「怒・哀・憎」の感情が表出され、「安心、安全」を感じて「味方」と判断した時には「快の情動」が刺激されて「喜・楽・愛」の感情が表出されます。

大脳辺縁系の情動機能は「自己保存」や「種族維持」のために、意志や理由とは無関係に「安心、安全」が定着する「安定・安住」の生存環境を求める「基本的な知的機能」として培われ、特に弱い動物(人間を含め)においては「食欲」「性欲」「集団欲」(集団を作って危険から身を守る)という「動物の3大本能」を担っています。また、大脳辺縁系を構成する「海馬」は、危険や恐怖の体験や、安心や安全の体験、本能や習性として反復(学習)した体験を「知的機能に刻む」(記憶を形成する)神経核として発達し、「扁桃体」は自身の内外から得られた情報(内部からの情報は「視床下部/自律神経」や「脳下垂体/内分泌」を介して得られた情報、外部からの情報は「前頭葉/注意機能」を介して得られた情報)に反応して「不快の情動」や「快の情動」を惹き起こす神経核として発達してきました。

「情」の「本能行動」や「情動行動」特に「不快の情動」に伴う「攻撃行動」や「回避行動」の暴走を制御しているのは「感」(感性)や「理」(理性)や「意」(人間性)です。しかし、防御反応を担う「情」を制御しすぎると「不快の情動」の蓄積(精神的ストレスの蓄積)に伴って内分泌系や自律神経系の変調(失調)による体調不良を招き、この体調不良に伴う「不快の情動」が「精神的ストレス」をさらに蓄積してしまうという「悪循環」に陥ることがあります。パニックやヒステリーなどの心因反応あるいは自傷他害行為などはこのような「悪循環」がもたらす結果であると考えられます。

介護の「逆効果」の要因は「理」の不一致や対立であり、介護の「悪循環」の要因は「情」の不一致や対立です。そして、前述したように、「逆効果」の反復や連鎖によって惹き起こされる「悪循環」は「最悪の介護」であり「介護の敗北」でもあります。

特に、介護する側と介護される側の不快の情動の対立が昂じて、介護する側の「止むを得ない対応(攻撃)」として叱責や暴力の反復、身体拘束や虐待行為などの「認知症高齢者に危険や恐怖をもたらす対応」が行われた場合には、重度の記憶障害がある認知症高齢者においても「心の傷」(危険や恐怖の体験)として記憶に深く刻まれます。このような場合には介護環境(悪循環)の修復は困難となり、在宅から施設に、あるいは現在の施設から他の施設に介護環境を変えるという方法以外の選択肢は閉ざされます。過剰な薬物投与による悪循環の回避は論外です。

大脳辺縁系の情動機能を意識した「認知症高齢者の適切な介護」を実践するためには、上記で解説した介護の「悪循環」を避けることは当然ですが、そのこと以上に「快のサイクル」を意識した介護を心掛けることが大切であることを強調しておきたいと思います。ここで、久しぶりに一句(認知症川柳/川柳的標語、標語的川柳)浮かびました(笑)。

次に「老人性認知症の確実な予防」(早期対応;脳リハビリ)における情動機能の重要性については、このブログの「11 老人性認知症の予防(3)〔18/06/04〕」で解説した「脳リハビリを実施する際の留意事項」に関する記述を、以下に再掲しておきたいと思います。

家庭や施設、デイサービスなどにおいて「脳リハビリ」を実施する際には、以下に列記する7項目(①~⑦)に十分留意していただきたいと思います。

① 脳のはたらき(知的機能)を定期的に検査する

「脳リハビリ」の実施前後に「MMS」と「かなひろいテスト」を定期的(概ね

3ヵ月毎)に実施して「脳リハビリ」の効果を評価し、必要に応じて実施する内容

を見直すことが大切です。

② 前頭葉機能が低下していることを意識する(忘れない)

対象者に共通している特徴は「前頭葉機能の低下」です。「脳リハビリ」の評価

を実施する際には「意欲がない」「集中力がない」「根気がない」「自発性がない」

などの対象者の評価は禁句です。これらの症状や障害が認められるからこそ「脳リ

ハビリ」が必要であることを忘れてはいけません。対象者の意欲や集中力、根気、

自発性などが高まるようなメニューや実施方法を選択することが「脳リハビリ」の

基本です。

③ 達成感や到達感、自信回復を重視する

学習療法やパズル、クイズ、ゲーム、スポーツ、手工芸などを「脳リハビリ」と

して実施する際に重要なことは、より高度な内容を選択してトレーニングを反復す

ることではなく、対象者が容易に課題を達成し、目標に到達することによって自信

を回復することです。そして、そのために「さりげない支援や助言」などを行う配

慮も大切です。達成感や到達感は「快の情動」を刺激し「喜」「楽」「愛」の感情を

もたらすので、「脳リハビリ」への意欲を高めることができます。

④ 性格の「長所的な側面」を評価し活用する

集団であれ個別であれ、対象者の性格的な問題のために「脳リハビリ」を円滑に

実施できない場合があります。しかし、人の性格には「長所的な側面」と「短所的

な側面」があることを理解しておくことが必要です。そして、対象者の性格の「長

所的な側面」を積極的に評価して、その性格を上手く活用することができるように

「脳リハビリ」の実施方法や内容を工夫することが賢明な対応です。

⑤ 生活歴を把握し活用する

一般に高齢者は生活内容の変化を敬遠する傾向がみられます。したがって、対象

者の生活歴(職業歴や趣味、特技など)を十分に把握して「脳リハビリ」の内容に

活用することが大切です。また、今までの人生や生活の延長線上で「脳リハビリ」

が日々の生活に定着するよう配慮することが必要です。

⑥ 数年以上にわたって長期的に継続する

どのような内容の「脳リハビリ」を選択した場合においても、重視すべきことは

「数年以上にわたって長期的に継続すること」です。対象者のADLや生活環境が

変化した場合には「脳リハビリ」の内容を見直すことが必要です。

⑦ 導入困難な事例には、受容的・共感的に対応する

「脳リハビリ」への参加を拒否する導入困難な事例は決して珍しくありません。

熱心な説得や勧誘は避け、本人の意思を尊重しながら受容的・共感的な対応を継続

し「その気になる時期」や「実施できる機会」を待つことも一つの方法です。

上記の「脳リハビリ」を実施する際の留意事項として列記した7項目(①~⑦)のうち、

② 前頭葉機能が低下していることを意識する(忘れない)

③ 達成感や到達感、自信回復を重視する

④ 性格の「長所的な側面」を評価し活用する

⑤ 生活歴を把握し活用する

⑦ 導入困難な事例には、受容的・共感的に対応する

の5項目はいずれも「快の情動」を念頭に置いた留意事項であり「快のサイクル」が持続する状態で実施することが「効果的な脳リハビリを実施するための最も重要なポイント」になると考えられます。

今回のブログでは、大脳辺縁系の扁桃体を中心とした情動機能(情動反応)である「快の情動」と「不快の情動」について整理するとともに「認知症高齢者の適切な介護」や「老人性認知症の確実な予防」の実践における「快の情動」と「不快の情動」の重要性に言及しました。

最近数ヵ月間は「脳のはたらき」(知的機能)に関するテーマが続き「脳のはたらきからしかみない認知症」「脳のはたらきばかりの認知症」になってしまったのではないかと反省しています。次回(来年)の51回目のブログからは「予防や介護の実践に関するテーマ」を意識的に取り上げていきたいと思っています。

【参照】 ・02 知的機能(1)〔2018/05/01〕

・48 大脳辺縁系/情動機能 〔2018/12/12〕

・49 情動/感情/気分 〔2018/12/12〕