今回は、ヒト(人間)の知的機能が「なぜ」「どのように」進化してきたのかを知ることによって、ヒト(人間)の知的機能に関する理解を深めるとともに、乳幼児期から成人期に至るヒト(人間)の知的機能の成長(発達)の過程を理解していただきたいと思います。

1-2 「脳のはたらき」(知的機能)の進化

1-2-1 知的機能と中枢神経系の進化 ―「動物」から「人間」へ(1)

脊髄から延髄、小脳、中脳、橋、間脳、大脳に連なる人間の中枢神経系には脊椎動物の脳の進化の歴史が刻まれています。脊椎動物の脳の基本構造はほぼ同様ですが、特に大脳の大きさが著しく異なっています。魚類や両生類、爬虫類では大脳も小さく、魚類と両生類では古皮質と呼ばれる大脳辺縁系のみで、爬虫類では大脳新皮質がわずかに出現します。そして、鳥類や哺乳類、霊長類では大脳新皮質が発達して大脳が大きくなり、人間では大脳新皮質、とりわけ前頭葉が著しく発達し、巨大化しています(図4)。

この脳の進化の過程で、特に大脳辺縁系から大脳新皮質(右脳・左脳、前頭葉)に至る大脳の進化が、人間において特別に発達した知的機能の形成に密接に関係しています。つまり、人間は他の動物とは異なり、大脳辺縁系に加えて右脳、左脳が発達した動物であり、さらには前頭葉が著しく発達した動物なのです。この大脳の進化によって、人間は本能や習性などの野性に基づいて生活するのではなく、感性や理性を発達させながら経験や思考に基づいて生活するようになり、高度の知的機能に加えて他の動物にみられない“人間性”を育んできました。また、この過程を知的機能の特性から分かりやすく表現すると、人間は“たくましく生きる”動物から“うまく生きる”“よりよく生きる”動物へと進化してきたと言えるのです(図5)。

1-2-2 大脳辺縁系から右脳、左脳、前頭葉へ ―「動物」から「人間」へ(2)

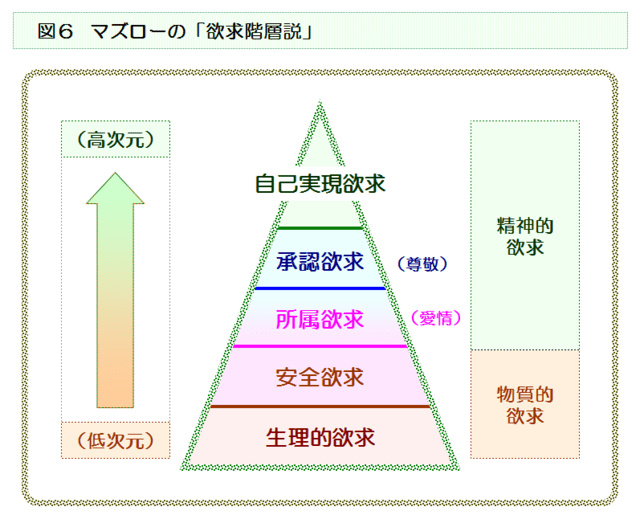

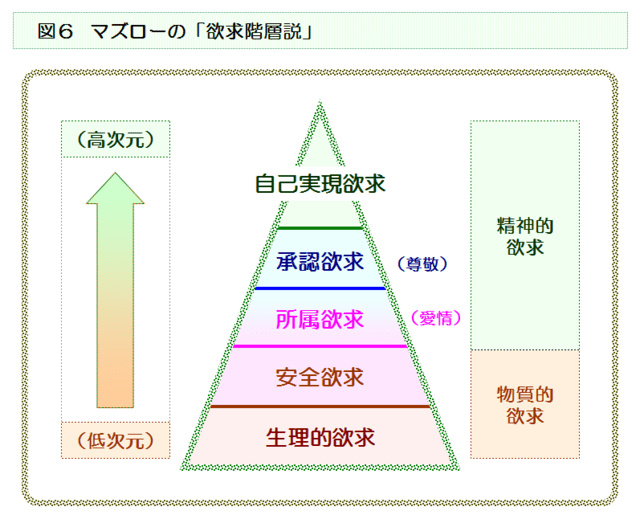

動物から人間へと知的機能が進化してきた過程を理解するためには、心理学や経営学の領域でもよく知られている心理学者アブラハム・マズローの「欲求階層説」が参考になります。マズローは人間の欲求を低次元から高次元に至る順に「生理的欲求」「安全欲求」「所属欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」の5階層に分類して、低次元の欲求が満たされると、それより高次元の欲求を満たそうとする心理が普遍的に存在すると説明しています。このような欲求が生み出され、低次元から高次元へと進化した背景には生活様式の変化の歴史や、それに伴う知的機能の進化があると思われます(図6)。

1-2-3 大脳辺縁系から右脳、左脳の発達 ―「生理的欲求」から「安全欲求」

生理的欲求とは「生存の欲求」とも呼ばれ、人間は他の動物と同様、狩猟生活を過ごす中で動物の3大本能(食欲、性欲、集団欲)に基づいてこれらの欲求を満たし自己や種族を保存してきました。しかし、不安定で危険が多い狩猟生活(移動生活)を継続する中で安全欲求が芽生え、「安心・安全・安定・安住」を確保するために農耕生活(定住生活)を主体とした生活へと、生活様式を徐々に変化(進化)させていきました。この過程で中心的な役割を担った脳が「たくましく生きる脳」とも呼ばれる大脳辺縁系ですが、生活様式が変化する過程で経験や学習の積み重ねによって「うまく生きる脳」と呼ばれる右脳と左脳が発達し、特に日常的に言語や文字を使用するようになってからは、「言語性知能」とも呼ばれる左脳が飛躍的に発達し始めました(図7)。

1-2-4 右脳、左脳から前頭葉の発達 ―「所属欲求」から「承認欲求」「自己実現欲求」

さらに、農耕生活を基盤とした定住生活の中で人間には所属欲求や承認欲求が芽生えて様々な文化や文明を発展させてきました。つまり、所属の基盤である家族から地域社会、国際社会へと生活が拡大する過程で、名前や出身、職業などを示すことによって所属欲求や承認欲求を満たそうとしました。そして、家族や社会の中で自己の存在価値を高めて、政治、経済などの競争社会を生き残るために尊敬欲求を満たそうとするようになりました。この過程で中心的な役割を担ってきた脳は「うまく生きるための脳」である左脳や右脳ですが、これらの知的機能(高次機能)の進化が高度になると自己の「夢」や「理想」を実現するための自己実現欲求が芽生えて「より良く生きるための脳」である前頭葉がより高度な知的機能(最高次機能)を担う脳として発達し始めました(図7)。

(訂正/図7標題) 誤 図7 人間から動物へ;生活様式の変化と知的機能の変化

正 図7 動物から人間へ;生活様式の変化と知的機能の変化

1-2-5 ヒト(人間)の様々な知的機能

ヒト(人間)の「知的機能」の進化の背景を説明してきましたが、「知的機能」とは「前頭葉を中心(司令塔)とした左脳、右脳、大脳辺縁系のネットワーク」であることを再確認していただきたいと思います。そして、“その人なりに”“上手く”“より良く”“逞しく”生活していくための「知的機能」とは、単なる「認知機能」ではないことを読者の方々は十分理解されたことと思います。

このブログでは「知能」を「知的機能」と丁寧に言い換えて「知的機能」について解説してきましたが、「知的機能」は、いわゆる「知能指数」(IQ)だけではなく「情動知能;こころの知能指数」(EQ)や「人間性知能」(HQ)、「ワーキングメモリー」(作業記憶)など、様々な「知能」として評価されていることを追記しておきたいと思います(コラム3参照)。

1-2 「脳のはたらき」(知的機能)の進化

1-2-1 知的機能と中枢神経系の進化 ―「動物」から「人間」へ(1)

脊髄から延髄、小脳、中脳、橋、間脳、大脳に連なる人間の中枢神経系には脊椎動物の脳の進化の歴史が刻まれています。脊椎動物の脳の基本構造はほぼ同様ですが、特に大脳の大きさが著しく異なっています。魚類や両生類、爬虫類では大脳も小さく、魚類と両生類では古皮質と呼ばれる大脳辺縁系のみで、爬虫類では大脳新皮質がわずかに出現します。そして、鳥類や哺乳類、霊長類では大脳新皮質が発達して大脳が大きくなり、人間では大脳新皮質、とりわけ前頭葉が著しく発達し、巨大化しています(図4)。

この脳の進化の過程で、特に大脳辺縁系から大脳新皮質(右脳・左脳、前頭葉)に至る大脳の進化が、人間において特別に発達した知的機能の形成に密接に関係しています。つまり、人間は他の動物とは異なり、大脳辺縁系に加えて右脳、左脳が発達した動物であり、さらには前頭葉が著しく発達した動物なのです。この大脳の進化によって、人間は本能や習性などの野性に基づいて生活するのではなく、感性や理性を発達させながら経験や思考に基づいて生活するようになり、高度の知的機能に加えて他の動物にみられない“人間性”を育んできました。また、この過程を知的機能の特性から分かりやすく表現すると、人間は“たくましく生きる”動物から“うまく生きる”“よりよく生きる”動物へと進化してきたと言えるのです(図5)。

1-2-2 大脳辺縁系から右脳、左脳、前頭葉へ ―「動物」から「人間」へ(2)

動物から人間へと知的機能が進化してきた過程を理解するためには、心理学や経営学の領域でもよく知られている心理学者アブラハム・マズローの「欲求階層説」が参考になります。マズローは人間の欲求を低次元から高次元に至る順に「生理的欲求」「安全欲求」「所属欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」の5階層に分類して、低次元の欲求が満たされると、それより高次元の欲求を満たそうとする心理が普遍的に存在すると説明しています。このような欲求が生み出され、低次元から高次元へと進化した背景には生活様式の変化の歴史や、それに伴う知的機能の進化があると思われます(図6)。

1-2-3 大脳辺縁系から右脳、左脳の発達 ―「生理的欲求」から「安全欲求」

生理的欲求とは「生存の欲求」とも呼ばれ、人間は他の動物と同様、狩猟生活を過ごす中で動物の3大本能(食欲、性欲、集団欲)に基づいてこれらの欲求を満たし自己や種族を保存してきました。しかし、不安定で危険が多い狩猟生活(移動生活)を継続する中で安全欲求が芽生え、「安心・安全・安定・安住」を確保するために農耕生活(定住生活)を主体とした生活へと、生活様式を徐々に変化(進化)させていきました。この過程で中心的な役割を担った脳が「たくましく生きる脳」とも呼ばれる大脳辺縁系ですが、生活様式が変化する過程で経験や学習の積み重ねによって「うまく生きる脳」と呼ばれる右脳と左脳が発達し、特に日常的に言語や文字を使用するようになってからは、「言語性知能」とも呼ばれる左脳が飛躍的に発達し始めました(図7)。

1-2-4 右脳、左脳から前頭葉の発達 ―「所属欲求」から「承認欲求」「自己実現欲求」

さらに、農耕生活を基盤とした定住生活の中で人間には所属欲求や承認欲求が芽生えて様々な文化や文明を発展させてきました。つまり、所属の基盤である家族から地域社会、国際社会へと生活が拡大する過程で、名前や出身、職業などを示すことによって所属欲求や承認欲求を満たそうとしました。そして、家族や社会の中で自己の存在価値を高めて、政治、経済などの競争社会を生き残るために尊敬欲求を満たそうとするようになりました。この過程で中心的な役割を担ってきた脳は「うまく生きるための脳」である左脳や右脳ですが、これらの知的機能(高次機能)の進化が高度になると自己の「夢」や「理想」を実現するための自己実現欲求が芽生えて「より良く生きるための脳」である前頭葉がより高度な知的機能(最高次機能)を担う脳として発達し始めました(図7)。

(訂正/図7標題) 誤 図7 人間から動物へ;生活様式の変化と知的機能の変化

正 図7 動物から人間へ;生活様式の変化と知的機能の変化

1-2-5 ヒト(人間)の様々な知的機能

ヒト(人間)の「知的機能」の進化の背景を説明してきましたが、「知的機能」とは「前頭葉を中心(司令塔)とした左脳、右脳、大脳辺縁系のネットワーク」であることを再確認していただきたいと思います。そして、“その人なりに”“上手く”“より良く”“逞しく”生活していくための「知的機能」とは、単なる「認知機能」ではないことを読者の方々は十分理解されたことと思います。

このブログでは「知能」を「知的機能」と丁寧に言い換えて「知的機能」について解説してきましたが、「知的機能」は、いわゆる「知能指数」(IQ)だけではなく「情動知能;こころの知能指数」(EQ)や「人間性知能」(HQ)、「ワーキングメモリー」(作業記憶)など、様々な「知能」として評価されていることを追記しておきたいと思います(コラム3参照)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます