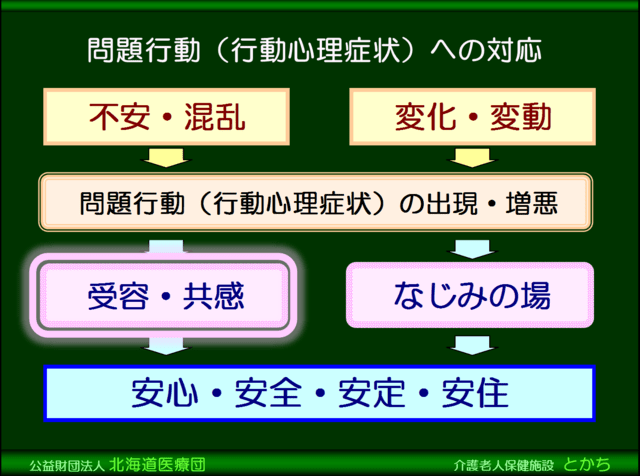

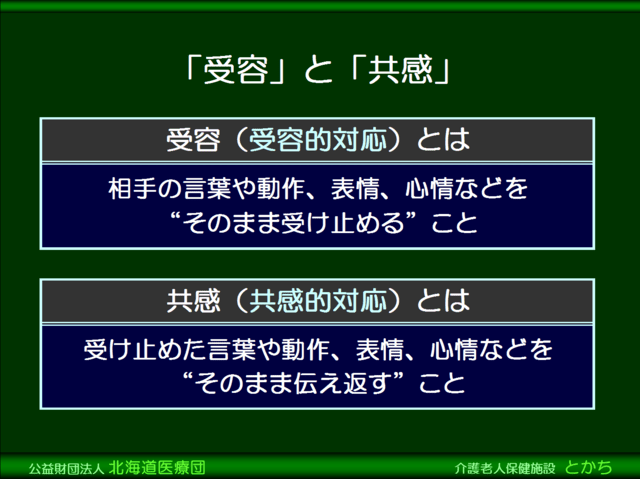

今回のブログでは、「安心・安全・安定・安住のある生活環境(心理状態)の提供」という目標を達成するための「手段」(方法)として実施する「受容的・共感的対応」の代表的な手法である「ミラーリング」について、言葉の「ミラーリング」の具体例を提示しておきたいと思います。

言葉の「ミラーリング」の具体的な方法は「相手の言葉の一部(または全部)」を「そのまま伝え返す」方法です。そして、会話の全てを「ミラーリング」で対応するのではなく、会話の要所要所で「ミラーリング」を用いていくことが適切であると思います。

(例1)介護施設の入所者が、30分前に朝食を食べたばかりなのに「食事(朝食)はまだか」と怒った表情で訴えてきた場合には、下図(例1)のように対応してみては如何でしょうか?(対象者のMMS得点が15点~5点を想定)

(例2)介護施設のショートステイを利用し始めた認知症高齢者が「家に帰りたい」と何度も訴えてきた場合には、下図(例2)のように対応してみては如何でしょうか?(対象者のMMS得点が15点~5点を想定)

説明するまでもないとは思いますが、最も大切なことは「まず、相手が言った言葉の一部をそのまま伝え返すこと」です。「相手が納得するような説明などはその後で行う」ことが大切なのです。否定も肯定もせずに「受け止めて」「伝え返す」ことが基本です。

「財布を盗まれた」「お父さんはどこ」などのような良くみられる行動心理症状への対応も、下図(例3、例4)に示されるように、対応の基本は全く同様です。

ちなみに「受容的・共感的対応」に際して相手の言葉を「聴く」場合には、単に傾聴するのではなく、下図に示されるような「訊く」「聞く」「利く」「効く」を意識して使い分けることも大切です。

また「受容的・共感的対応」に際しては、下図に示されるように、「ミラーリング」以外にも「ペーシング」や「マッチング」などの手法があることを知っておいていただきたいと思います。おそらく、認知症高齢者の介護施設などで経験を積まれた介護(看護)職員の方々は、すでに幾つかの手法を実践しておられることと思いますが・・・。

(次回のブログに続く)