今回のブログでは、「安心・安全・安定・安住のある生活環境(心理状態)の提供」という目標を達成するための「手段」(方法)の1つである「なじみの場づくり」について解説していきたいと思います。

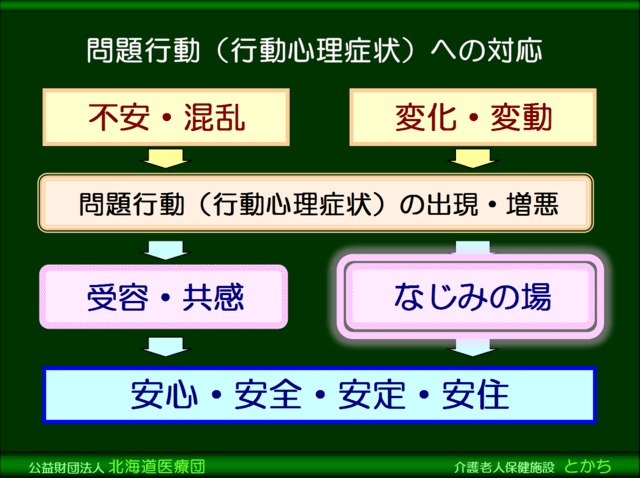

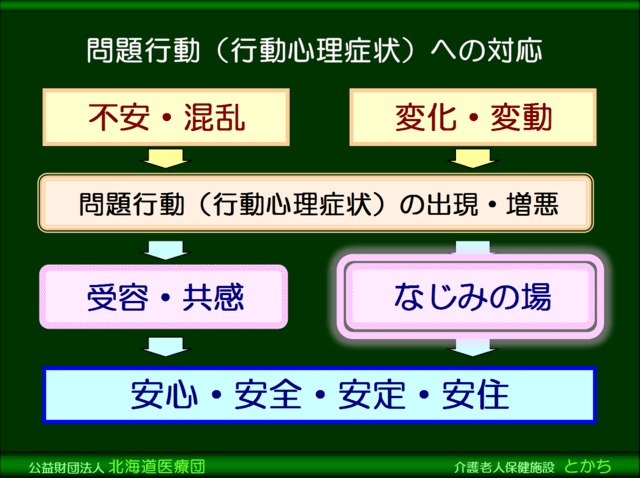

特に介護施設への入所や通所を始めた時期の認知症高齢者には、帰宅行為や不穏、興奮、昼夜逆転などの様々な問題行動が出現しやすくなります。そして、その最大の要因は生活環境や人間関係の「変化・変動」やそれに伴う「不安や混乱」であると思われます。しかし、在宅介護が困難な状態で支援が必要な認知症高齢者に介護サービスを提供し継続していくためにも、介護する側の施設や職員にとっては「避けては通れない認知症高齢者との出会いの機会」であり「介護の力量が試される認知症高齢者との出会いの機会」でもあります。

このような機会に必ず意識していただきたい言葉が「なじみの場づくり」です。「なじみの場」とは「慣れ親しんだ生活環境や人間関係」のことであり「安心・安全・安定・安住のある生活環境の提供」や「障害と個性に応じた適切な介護」を展開していくために必要不可欠な介護環境です。しかしながら、このような介護環境は一朝一夕に築き上げることができるものではなく、数ヵ月以上の期間を要するものと見込んでおく必要があります。

なじみ(馴染み)とは「生活環境や人間関係に馴れて染まる」ことであり「慣れ親しむ」と言い換えることもできます。そして「慣れる」ためには一定の期間を費やし適切な対応を反復することが必要であり、「親しみ」を感じてもらうためには快の情動を高めるような対応を反復し続けることが大切です。

介護施設などで「なじみの場づくり」を進めていく際のポイントは下図(①~⑤)に示されるとおりです。

まず「生活環境や人間関係の様々な場面で快の情動を高める」ための具体的な対応としては「快適な居住環境を確保する」「体調を管理する」「気分や居心地を良くする」などが挙げられます。また「不安や混乱を十分に意識し、介護の悪循環に陥らない」ための具体的な対応としては「懇切丁寧な説明であっても何度も繰り返さない」「説得や叱責、無視、身体拘束などは避ける」「感性を重視した対応を心掛ける」ことなどが挙げられると思います。「様々な言動や性格に対して、受容的・共感的に対応する」ための具体的な対応としては「言葉や動作のミラーリングで対応する」「短所的な性格ではなく長所的な性格が活かされるように工夫する」ことなどを挙げておきたいと思います。そして、上記の一連の対応(①~③)は「施設全体で共有して実践すること」や「日常的、継続的に実践すること」が大切であり、個々の認知症高齢者の生活歴や性格、知的機能を反映したケアプランを作成することが必要不可欠です。

「なじみの場づくり」に際して、最も重要で基本的なポイントを1つ挙げるとすれば、それは「快の情動の反復・継続」に尽きるのではないかと考えています。つまり、対象者(認知症高齢者)の気分が良くなる対応を、少なくとも数ヵ月以上、反復・継続することを常に意識した介護を実践することだと思います。

これとは逆に、対象者(認知症高齢者)の気分が悪くなるような対応は避けることを周知徹底しておく必要があります。「なじみの場」は、スタッフ全員が数ヵ月以上の期間を費やしてようやく築き上げたにもかかわらず、時には「たった一人の、たった一度の不幸な出来事」で一瞬にして崩壊してしまう場合があります。「たった一度の不幸な出来事」の具体的な例としては、認知症高齢者が「恐怖や危険」を感じるような介護(対応)が挙げられます。どのような理由や事情があるとしても、強い口調の命令(指示)や身体拘束などは絶対に避けるべきです。また、たった一人の職員の一時的、衝動的な対応であったとしても、暴言や暴力、虐待などの犯罪的な行為はあってはならないことです。重度の記憶障害や認知障害のある認知症高齢者でも情動機能や右脳が担う認知機能は保持されているので、身に危険を及ぼすような恐怖の体験はしっかりと記憶し判別できることを知っておくことが大切です。