対話における、意見交換について、考えてみます。

「最強組織の法則(ピーターセンゲ著)p266」訳書ではデビットベームとなっていますが、デビットボームの間違いではと思うのですが、ボームによる意見交換に必要な三つの基本条件は以下です。

1)参加者はみな、自分の仮説を「呈示」しなければならない。文字通り自分の仮説を「みんなの前に吊るすように」するのである。

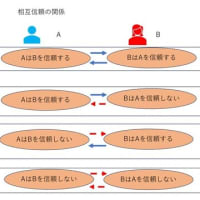

2)参加者はみな、お互いを仲間と見なさねばならない。

3)意見交換の状況を把握している「進行役」が一人いなければならない。

自分の仮説を呈示するということは、自分の意見の背景にある仮説や考え方、論理構造など、手の内もいわば相手にオープンにするようなものです。かつ、それを吊るす(または保留する)ということは、何が何でも自分の主張を通すというスタンスから離れることができます。これは、対話によって真理を追究する科学者にとっては、なるほどよいツールになるなと思いました。学問の世界では、論拠やデータを元に仮説をたてるわけですが、この背景については相手と堂々と共有することができるからです。

科学者に限定せず、一般の人の対話となると、自分の意見を吊るしておくというのが(自分も含め)なかなか難しいかもしれません。自分の持っているフレームの中で正しいと信じている主張に固執する傾向はどうしてもありますので。これは経験によって高める技かもしれません。(「今、吊るしているかなとセルフチェックする」)

3)の意見交換の状況を知っている進行役を置く。つまりファシリテーターのようなものでしょうか。進行役がいないと、ついつい意見交換のモードがディスカッションモード(なんらかの決定・優劣判断)に引っ張られてしまうから。われわれは思いついたことばかりのことを表現の選択肢のうちの1つをとっているとは解釈せずに、正しいといつしか信じ込んでしまっている。そしてそれを通したがる。そこで、進行役はディスカッションが求められていない時に、だれかがそうしようとしたら、その逸脱をはっきりさせる役割を担うのだそうです。

また、進行役は、例えば誰かが意見を述べた後に、「しかし、逆のケースもあるのでは?」と問題提議することもできる。これによって意見交換のプロセスを促進するという役割です。

ディスカッションについても、チーム学習では重要なのですが、それはまた別の機会に。

「最強組織の法則(ピーターセンゲ著)p266」訳書ではデビットベームとなっていますが、デビットボームの間違いではと思うのですが、ボームによる意見交換に必要な三つの基本条件は以下です。

1)参加者はみな、自分の仮説を「呈示」しなければならない。文字通り自分の仮説を「みんなの前に吊るすように」するのである。

2)参加者はみな、お互いを仲間と見なさねばならない。

3)意見交換の状況を把握している「進行役」が一人いなければならない。

自分の仮説を呈示するということは、自分の意見の背景にある仮説や考え方、論理構造など、手の内もいわば相手にオープンにするようなものです。かつ、それを吊るす(または保留する)ということは、何が何でも自分の主張を通すというスタンスから離れることができます。これは、対話によって真理を追究する科学者にとっては、なるほどよいツールになるなと思いました。学問の世界では、論拠やデータを元に仮説をたてるわけですが、この背景については相手と堂々と共有することができるからです。

科学者に限定せず、一般の人の対話となると、自分の意見を吊るしておくというのが(自分も含め)なかなか難しいかもしれません。自分の持っているフレームの中で正しいと信じている主張に固執する傾向はどうしてもありますので。これは経験によって高める技かもしれません。(「今、吊るしているかなとセルフチェックする」)

3)の意見交換の状況を知っている進行役を置く。つまりファシリテーターのようなものでしょうか。進行役がいないと、ついつい意見交換のモードがディスカッションモード(なんらかの決定・優劣判断)に引っ張られてしまうから。われわれは思いついたことばかりのことを表現の選択肢のうちの1つをとっているとは解釈せずに、正しいといつしか信じ込んでしまっている。そしてそれを通したがる。そこで、進行役はディスカッションが求められていない時に、だれかがそうしようとしたら、その逸脱をはっきりさせる役割を担うのだそうです。

また、進行役は、例えば誰かが意見を述べた後に、「しかし、逆のケースもあるのでは?」と問題提議することもできる。これによって意見交換のプロセスを促進するという役割です。

ディスカッションについても、チーム学習では重要なのですが、それはまた別の機会に。