27日に、縁あって、JR東日本の東京総合指令室を見学させていただきました。

同所に中央装置のあるATOS(東京圏輸送管理システム)の運用の見学が主目的です。

参加者中、私だけが興奮しまくっていたのは気のせいですw

なお、セキュリティの都合上、所在地は伏せることにします。

また、同じ理由から写真撮影が禁止されているので、写真などもなしです。

まず、ATOSのシステムの概要の説明がありました。

ATOSは中央本線東京-甲府間と中央・総武緩行線秋葉原-三鷹間に最初に導入されましたが、

これは首都圏の路線の中でも最も運行体系が複雑な線区であり、

ここの指令がシステム化できればそれをほかの路線にも応用可能である、というのが

システム化の取っ掛かりとして選ばれた理由だそうです。

次に中央装置および線区別中央装置のある機器室へと案内されました。

線区別中央装置は(文字通り)線区別に機器室内に配置されているのですが、

1998年に稼動開始した山手・京浜東北・根岸線の装置に比較して、

2004年に稼動開始した東北(旅客・貨物)・高崎線の装置は全体にコンパクトになっており、

コンピュータ技術の進歩を目で実感しました。

実はこの2線区の装置はソフトウェアにも大きな違いがあるのですが、それは後ほど。

その後、指令員が業務をしている指令室へと案内されました。

ここには路線の状況を表示する指令卓のほか、

NHKで運行状況を放送するための放送ブースもあります。

放送ブースは人一人が入る程度の小さいスタジオで、

おそらく記者クラブや交通情報センターにあるようなものと同等の設備と考えられます。

指令ゾーンのうち、私が見学したのは中央方面(中央本線、中央・総武緩行線)のエリアと

東北方面(東北・高崎・武蔵野線)のエリアです。

ATOSは、運用を開始してからもハードの進歩にあわせ機能を充実させてきています。

私の見学した中央方面と東北方面の一番の違いは、

東北方面導入より「予想ダイヤ機能」というものが導入されていることです。

これは、輸送混乱によりダイヤが乱れた際、

現状のダイヤそのままで(折り返しの変更等をせず)そのまま運転を再開した場合に

実現されるダイヤが計算されて(回復運転等は考慮されます)指令員に提示される機能です。

しかし、この機能はかなりの計算量を要するため、

東北方面より以前に導入された線区の装置では実現できず、

現状では東北方面に加え埼京・山手貨物線、南武線で導入されているのみです。

それ以前に導入された線区は機器の更新を待つ必要があるそうです。

実際に、中央快速線では見学中に一部の列車にトラブルがあって

指令員さんたちが紙のダイヤを囲んでの祭り(不謹慎な表現ですが)となりかかっていました。

最後に質疑応答の時間が設けられました。

上がった質問を覚えている限り掲載します。○が私の出した質問です。

(私が出した中にも)稚拙な質問が含まれますが、それは周りの人が鉄仕様でないためですw

○運転整理において、ダイヤの完全自動回復はできないのか?

→ダイヤのみならず、車両の運用および乗務員の手配を考慮せねばならず、

現状ではそれがシステム化されているわけではないので無理との事でした。

●停電時の対応は?

→中央装置および線区別中央装置は自家発電設備によって48時間程度は稼動可能だそうです。

また、各駅の連動装置はUPSによって1時間程度しかバックアップできませんが、

独立系統の電源を複数用意しているのでUPSに頼る事態にはならないそうです。

○各線区のシステムの構築手順は?

→まず、連動装置をATOS対応のものにします。電子連動化というやつです。

この時点でまず電子連動システムが正常に作動するかを確認し、

次に駅間ネットワークを構築します。

このテストも正常であったら線区別中央装置に接続し、接続試験をします。

この後晴れてATOS稼動開始となるわけです。

○構築中の"オフライン状態"の電子連動システムにどうやってダイヤデータを注入するのか?

→各線区のみのデータを収めたフロッピーを配布し、駅にある端末で直接注入します。

遅延発生時は各駅間で電話連絡を取りながら、やはり駅の端末で直接入力します。

昔ながらの方法ですね。

○ATOS非導入線区の駅(仙台・木更津など)にもATOS向けの電子連動システムが導入されているが、

ここでも上記と同じことをやっているのか?

→ATOS中央装置を構成する「計画ダイヤ管理装置」の小規模版がそれらの駅には存在するそうです。

ちなみに、「木更津」という名前を出したらJRの社員さんが一同爆笑していました。

私が鉄の人とバレた瞬間です。

○ATOSで扱うダイヤデータには貨物のダイヤは含まれるか?

→貨物列車の走る線路はほとんどが旅客会社のものであり、

旅客列車が同じ線路を走ることがあるため、運輸指令は旅客会社で行われます。

しかし、輸送混乱時は旅客優先となるため貨物は後回しとなりがちになり、

最悪、ダイヤが回復するまで貨物はどこかの駅に停泊せざるを得ないこともあるそうです。

その場合、輸送先でトラックなどに積み替える荷物に影響が出ることが考えられますが、

この手配は貨物会社の貨物指令が行います。

ここで、せっかくの機会なのでATOSに関わらない質問もOKということになりました。

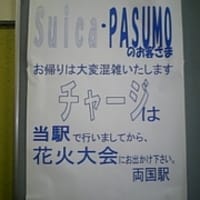

●Suica専用改札機の存在意義は?

→Suicaの普及という面もありますが、可動部分が減ることによるメンテナンスの軽減もあります。

○Suica専用改札機に間違って進入しようとする磁気券の客をよく見かけるが?

→案内が不十分なことも考えられるので、旅客部門にこのことを知らせてくれるそうです。

○新津製車両の配給経路は?

→上越線経由です。

「E231系が中央線を走れない」とか口走った気がしますが、嘘です。走れます。

○新津から首都圏へ配給するE231系500番台はATS区間をそのまま走れないが?

→簡易ATS-P装置を装着して自走する、との回答でした。

でもここには「専用の装備を施したEF64の牽引により」とあるのですがどっちでしょう?>詳しい人

ちなみに、簡易ATS-P装置は常磐緩行線車両が検査で回送される際にも使われるそうです。

一人で質問の時間を食いすぎですね。すいません。

実際に鉄道に関わる仕事をする方々を間近で見学できてすごい幸せな時間でした。

ありがとうございました。

同所に中央装置のあるATOS(東京圏輸送管理システム)の運用の見学が主目的です。

参加者中、私だけが興奮しまくっていたのは気のせいですw

なお、セキュリティの都合上、所在地は伏せることにします。

また、同じ理由から写真撮影が禁止されているので、写真などもなしです。

まず、ATOSのシステムの概要の説明がありました。

ATOSは中央本線東京-甲府間と中央・総武緩行線秋葉原-三鷹間に最初に導入されましたが、

これは首都圏の路線の中でも最も運行体系が複雑な線区であり、

ここの指令がシステム化できればそれをほかの路線にも応用可能である、というのが

システム化の取っ掛かりとして選ばれた理由だそうです。

次に中央装置および線区別中央装置のある機器室へと案内されました。

線区別中央装置は(文字通り)線区別に機器室内に配置されているのですが、

1998年に稼動開始した山手・京浜東北・根岸線の装置に比較して、

2004年に稼動開始した東北(旅客・貨物)・高崎線の装置は全体にコンパクトになっており、

コンピュータ技術の進歩を目で実感しました。

実はこの2線区の装置はソフトウェアにも大きな違いがあるのですが、それは後ほど。

その後、指令員が業務をしている指令室へと案内されました。

ここには路線の状況を表示する指令卓のほか、

NHKで運行状況を放送するための放送ブースもあります。

放送ブースは人一人が入る程度の小さいスタジオで、

おそらく記者クラブや交通情報センターにあるようなものと同等の設備と考えられます。

指令ゾーンのうち、私が見学したのは中央方面(中央本線、中央・総武緩行線)のエリアと

東北方面(東北・高崎・武蔵野線)のエリアです。

ATOSは、運用を開始してからもハードの進歩にあわせ機能を充実させてきています。

私の見学した中央方面と東北方面の一番の違いは、

東北方面導入より「予想ダイヤ機能」というものが導入されていることです。

これは、輸送混乱によりダイヤが乱れた際、

現状のダイヤそのままで(折り返しの変更等をせず)そのまま運転を再開した場合に

実現されるダイヤが計算されて(回復運転等は考慮されます)指令員に提示される機能です。

しかし、この機能はかなりの計算量を要するため、

東北方面より以前に導入された線区の装置では実現できず、

現状では東北方面に加え埼京・山手貨物線、南武線で導入されているのみです。

それ以前に導入された線区は機器の更新を待つ必要があるそうです。

実際に、中央快速線では見学中に一部の列車にトラブルがあって

指令員さんたちが紙のダイヤを囲んでの祭り(不謹慎な表現ですが)となりかかっていました。

最後に質疑応答の時間が設けられました。

上がった質問を覚えている限り掲載します。○が私の出した質問です。

(私が出した中にも)稚拙な質問が含まれますが、それは周りの人が鉄仕様でないためですw

○運転整理において、ダイヤの完全自動回復はできないのか?

→ダイヤのみならず、車両の運用および乗務員の手配を考慮せねばならず、

現状ではそれがシステム化されているわけではないので無理との事でした。

●停電時の対応は?

→中央装置および線区別中央装置は自家発電設備によって48時間程度は稼動可能だそうです。

また、各駅の連動装置はUPSによって1時間程度しかバックアップできませんが、

独立系統の電源を複数用意しているのでUPSに頼る事態にはならないそうです。

○各線区のシステムの構築手順は?

→まず、連動装置をATOS対応のものにします。電子連動化というやつです。

この時点でまず電子連動システムが正常に作動するかを確認し、

次に駅間ネットワークを構築します。

このテストも正常であったら線区別中央装置に接続し、接続試験をします。

この後晴れてATOS稼動開始となるわけです。

○構築中の"オフライン状態"の電子連動システムにどうやってダイヤデータを注入するのか?

→各線区のみのデータを収めたフロッピーを配布し、駅にある端末で直接注入します。

遅延発生時は各駅間で電話連絡を取りながら、やはり駅の端末で直接入力します。

昔ながらの方法ですね。

○ATOS非導入線区の駅(仙台・木更津など)にもATOS向けの電子連動システムが導入されているが、

ここでも上記と同じことをやっているのか?

→ATOS中央装置を構成する「計画ダイヤ管理装置」の小規模版がそれらの駅には存在するそうです。

ちなみに、「木更津」という名前を出したらJRの社員さんが一同爆笑していました。

私が鉄の人とバレた瞬間です。

○ATOSで扱うダイヤデータには貨物のダイヤは含まれるか?

→貨物列車の走る線路はほとんどが旅客会社のものであり、

旅客列車が同じ線路を走ることがあるため、運輸指令は旅客会社で行われます。

しかし、輸送混乱時は旅客優先となるため貨物は後回しとなりがちになり、

最悪、ダイヤが回復するまで貨物はどこかの駅に停泊せざるを得ないこともあるそうです。

その場合、輸送先でトラックなどに積み替える荷物に影響が出ることが考えられますが、

この手配は貨物会社の貨物指令が行います。

ここで、せっかくの機会なのでATOSに関わらない質問もOKということになりました。

●Suica専用改札機の存在意義は?

→Suicaの普及という面もありますが、可動部分が減ることによるメンテナンスの軽減もあります。

○Suica専用改札機に間違って進入しようとする磁気券の客をよく見かけるが?

→案内が不十分なことも考えられるので、旅客部門にこのことを知らせてくれるそうです。

○新津製車両の配給経路は?

→上越線経由です。

「E231系が中央線を走れない」とか口走った気がしますが、嘘です。走れます。

○新津から首都圏へ配給するE231系500番台はATS区間をそのまま走れないが?

→簡易ATS-P装置を装着して自走する、との回答でした。

でもここには「専用の装備を施したEF64の牽引により」とあるのですがどっちでしょう?>詳しい人

ちなみに、簡易ATS-P装置は常磐緩行線車両が検査で回送される際にも使われるそうです。

一人で質問の時間を食いすぎですね。すいません。

実際に鉄道に関わる仕事をする方々を間近で見学できてすごい幸せな時間でした。

ありがとうございました。

コメントどうもありがとうございます。

関係者の方ですか、びっくりです!

さて、今回の見学会については、ATOS開発に関わった方のつてで実現したものです。

セキュリティ上の理由から(司令室が攻撃されれば管轄線区の列車が動けなくなっちゃいますからね)、

「大学からの見学もほとんど受け入れていない」と説明されたところからすると、

一般向けの見学会はおそらくまったく実施されていないのではないでしょうか。

コメントありがとうございます。

例の場所は、たしかに外から見れば普通のビルですよねw

さて、「つて」ですが、これはメーカー側の方です。

これ以上書くとどこのつてかバレそうなので書けませんが。

ところで社会人さんは関係者ということですが、どういった形で関わっていらっしゃる方なんでしょうか?

お返事ありがとうございます。

そうですか、メーカーの方ですか。

たしかにあれだけのシステムを作るのには莫大な人手がかかっているでしょうね。

見学者は入れられませんね。

いろいろばれちゃいますから