芝川又右衛門が手をかけて整備し、文化を育んできた甲東園も、戦争の影響を逃れることはできませんでした。

敵性宗教であるキリスト教の学校であった関西学院へは軍の風当たりも強く、学院の敷地・建物の一部を海軍航空隊に提供するなど協力を余儀なくされます。学院正門前の松林(一部は千島土地所有地)も切り払われ、グライダー訓練場となりました。

海軍航空隊に関連する資料は当社にも何点か残されており、今回はそれらをご紹介していきたいと思います。

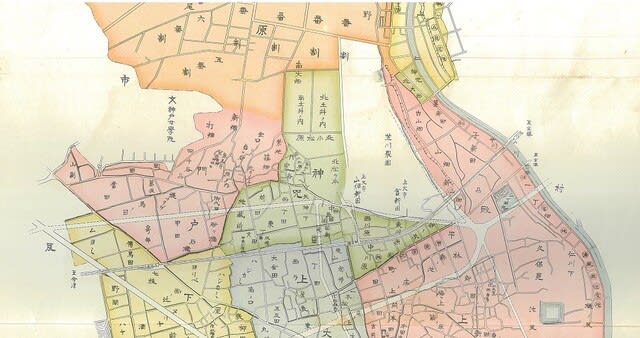

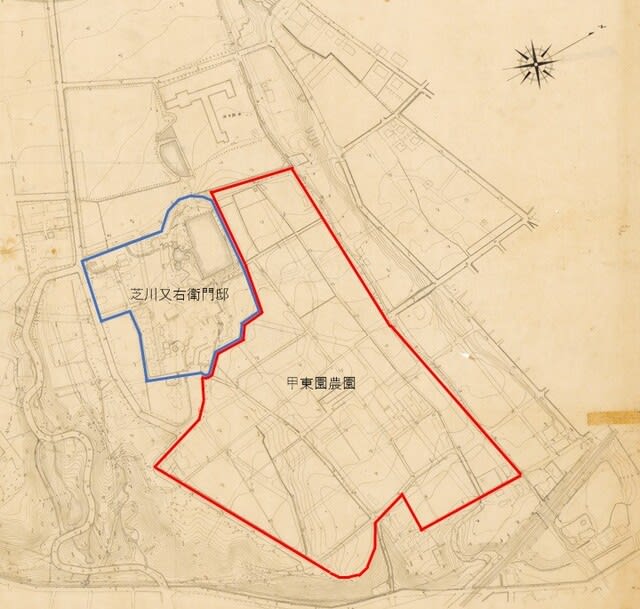

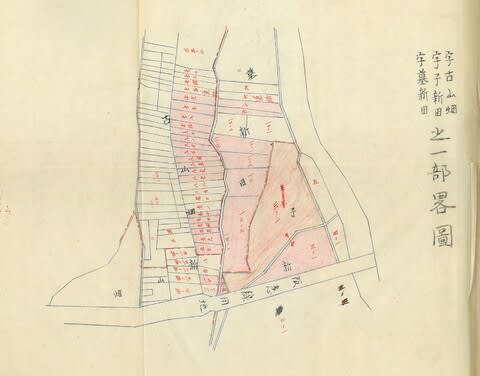

①昭和18年、仁川町3丁目周辺の所有地を川西航空機㈱が運営する海軍航空兵器生産工場(宝塚工場)の福利施設用地として売却

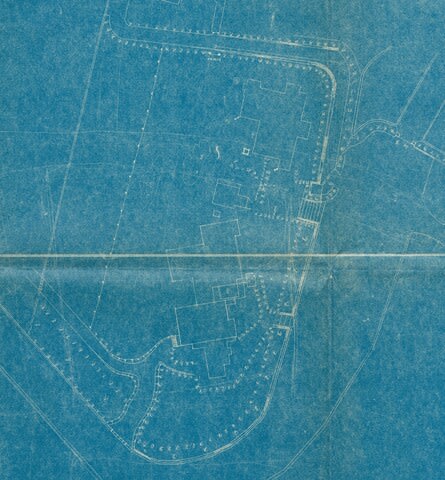

売渡土地明細(千島土地所蔵資料K03_339)

塗りつぶされた部分が売却土地です。付属する覚書の写しによると、昭和18年2月に芝川又四郎と千島土地が所有する計約9,000坪の土地が、116,144円70銭(うち8,250円は立木及び土地造成保証金)で買収代行者の西中弘氏に売却されました。

②昭和20年、芝川又四郎所有の自動車倉庫が海軍航空隊の糧食格納庫に

建物使用に関する件照会(千島土地所蔵資料G01059_029)

西宮海軍航空隊司令から兵庫県金属回収課長に宛てた照会状。回収された金属類の保管庫として使用されていた芝川又四郎が所有する神呪字東野原(東河原の間違い?)の自動車倉庫について、西宮海軍航空隊軍需品(糧食)分散格納庫として使用するため、回収物件搬出のこととあります。「本隊作業上急速実施を要する」ため、4月20日迄に搬出を実施して欲しいとありますが、照会状の日付は4月15日。5日しかありません…。

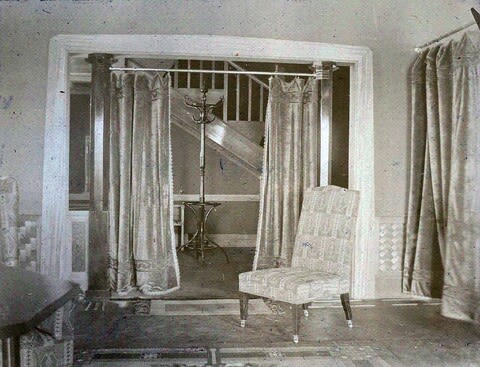

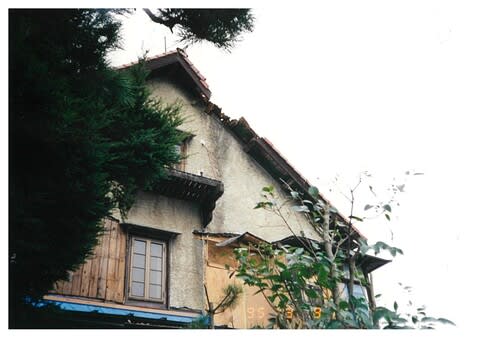

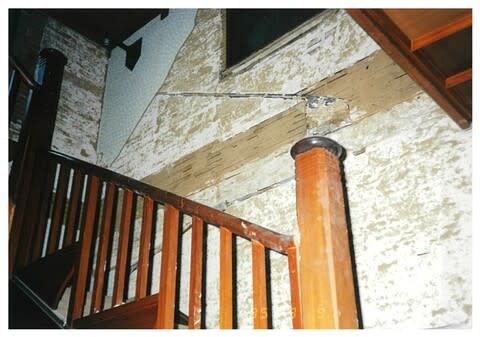

③昭和19年、帝塚山学院の郊外学舎「仁川コロニー」を海軍予科練習生の集会場として無償提供することを承諾

承諾書控(千島土地所蔵資料G01058_093)

㈶私立帝塚山学院理事長 山本藤助氏が仁川コロニーの校舎、敷地を無償提供することを物件所有者である千島土地㈱、日本住宅㈱、芝川又四郎が承諾したもの

先の記事でご紹介した通り、芝川家の大きな協力の下で開設された「仁川コロニー」も戦争の影響で継続が困難になり、昭和18年3月には備品が学院へ移され、事実上放棄されることになりました。

その後、昭和19年5月に海軍がこれを接収。物件を所有する千島土地㈱、日本住宅㈱、芝川又四郎の承諾書を添付し、建物の賃借協定が交わされました。

ところで、昭和6年の覚書では、昭和7年7月末日までに帝塚山学院が芝川又四郎より校舎を買い取ることが約定されていました。昭和7年6月末に付で校舎購入代金1,400円の内金として1,000円が支払われた領収書控が残されていますが、その後、どのような形で総額いくらが支払われたのかは不明です。しかし、承諾書に土地を所有する千島土地㈱、日本住宅㈱に加え、芝川又四郎の名前もあることから、昭和19年の時点では、まだ芝川又四郎が建物を所有していたのかも知れません(*)。

*)昭和22年10月には帝塚山学院と芝川又四郎の間で不動産売買契約(千島土地所蔵資料G00999_471)が交わされ、芝川又四郎が校舎を18万円で買い取っています。しかし不思議なのは、その翌月に帝塚山学院が校舎代金残額として70円を芝川又四郎に支払っているのです(千島土地所蔵資料G01069_498)。

■参考資料

創立100周年記念誌編纂委員会 編『帝塚山学院100年史』帝塚山学院/2016

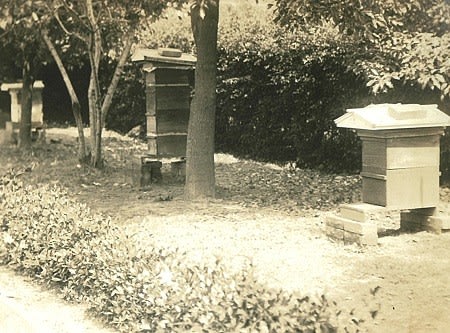

甲東園と芝川家1 土地入手の経緯

甲東園と芝川家2 果樹園の開設

甲東園と芝川家3 果樹園の風景

甲東園と芝川邸4 芝川又右衛門邸の建設

甲東園と芝川邸5 芝川又右衛門邸

甲東園と芝川邸6 阪急電鉄の開通

甲東園と芝川邸7 関西学院の移転

甲東園と芝川邸8 幻の銀星女学院と仁川コロニー

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

敵性宗教であるキリスト教の学校であった関西学院へは軍の風当たりも強く、学院の敷地・建物の一部を海軍航空隊に提供するなど協力を余儀なくされます。学院正門前の松林(一部は千島土地所有地)も切り払われ、グライダー訓練場となりました。

海軍航空隊に関連する資料は当社にも何点か残されており、今回はそれらをご紹介していきたいと思います。

①昭和18年、仁川町3丁目周辺の所有地を川西航空機㈱が運営する海軍航空兵器生産工場(宝塚工場)の福利施設用地として売却

売渡土地明細(千島土地所蔵資料K03_339)

塗りつぶされた部分が売却土地です。付属する覚書の写しによると、昭和18年2月に芝川又四郎と千島土地が所有する計約9,000坪の土地が、116,144円70銭(うち8,250円は立木及び土地造成保証金)で買収代行者の西中弘氏に売却されました。

②昭和20年、芝川又四郎所有の自動車倉庫が海軍航空隊の糧食格納庫に

建物使用に関する件照会(千島土地所蔵資料G01059_029)

西宮海軍航空隊司令から兵庫県金属回収課長に宛てた照会状。回収された金属類の保管庫として使用されていた芝川又四郎が所有する神呪字東野原(東河原の間違い?)の自動車倉庫について、西宮海軍航空隊軍需品(糧食)分散格納庫として使用するため、回収物件搬出のこととあります。「本隊作業上急速実施を要する」ため、4月20日迄に搬出を実施して欲しいとありますが、照会状の日付は4月15日。5日しかありません…。

③昭和19年、帝塚山学院の郊外学舎「仁川コロニー」を海軍予科練習生の集会場として無償提供することを承諾

承諾書控(千島土地所蔵資料G01058_093)

㈶私立帝塚山学院理事長 山本藤助氏が仁川コロニーの校舎、敷地を無償提供することを物件所有者である千島土地㈱、日本住宅㈱、芝川又四郎が承諾したもの

先の記事でご紹介した通り、芝川家の大きな協力の下で開設された「仁川コロニー」も戦争の影響で継続が困難になり、昭和18年3月には備品が学院へ移され、事実上放棄されることになりました。

その後、昭和19年5月に海軍がこれを接収。物件を所有する千島土地㈱、日本住宅㈱、芝川又四郎の承諾書を添付し、建物の賃借協定が交わされました。

ところで、昭和6年の覚書では、昭和7年7月末日までに帝塚山学院が芝川又四郎より校舎を買い取ることが約定されていました。昭和7年6月末に付で校舎購入代金1,400円の内金として1,000円が支払われた領収書控が残されていますが、その後、どのような形で総額いくらが支払われたのかは不明です。しかし、承諾書に土地を所有する千島土地㈱、日本住宅㈱に加え、芝川又四郎の名前もあることから、昭和19年の時点では、まだ芝川又四郎が建物を所有していたのかも知れません(*)。

*)昭和22年10月には帝塚山学院と芝川又四郎の間で不動産売買契約(千島土地所蔵資料G00999_471)が交わされ、芝川又四郎が校舎を18万円で買い取っています。しかし不思議なのは、その翌月に帝塚山学院が校舎代金残額として70円を芝川又四郎に支払っているのです(千島土地所蔵資料G01069_498)。

■参考資料

創立100周年記念誌編纂委員会 編『帝塚山学院100年史』帝塚山学院/2016

甲東園と芝川家1 土地入手の経緯

甲東園と芝川家2 果樹園の開設

甲東園と芝川家3 果樹園の風景

甲東園と芝川邸4 芝川又右衛門邸の建設

甲東園と芝川邸5 芝川又右衛門邸

甲東園と芝川邸6 阪急電鉄の開通

甲東園と芝川邸7 関西学院の移転

甲東園と芝川邸8 幻の銀星女学院と仁川コロニー

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。