「ゆとり」教育のどこが悪いのか…と思われるかたもいるかもしれない。もし字義通りの「ゆとり」を目的とした理念でおこなわれているものであれば、もちろん僕も悪いとは思わない。半年ほど前にローカルテレビ局が視聴者をスタジオに呼んで、「ゆとり」教育の是非、問題点について議論を戦わさせていたが、そのときの「ゆとり」の意味は、その字義通りの「ゆとり」の意味でおこなわれていた。

けれども、その討論会は、伊丹十三氏が言うところの、テレビの「バーチャル世の中」だったのだ。というのも、「ゆとり教育」を推進させてきたお歴々の考えている「ゆとり」とは、字義通りのそれではなく、新自由主義社会化の一環の政策ともいえるものであり、経済政策などと同様「切捨て」に本意があるものだからだ。それは、次の『機会不平等』にある一節にも明瞭に表れている。

けれども、その討論会は、伊丹十三氏が言うところの、テレビの「バーチャル世の中」だったのだ。というのも、「ゆとり教育」を推進させてきたお歴々の考えている「ゆとり」とは、字義通りのそれではなく、新自由主義社会化の一環の政策ともいえるものであり、経済政策などと同様「切捨て」に本意があるものだからだ。それは、次の『機会不平等』にある一節にも明瞭に表れている。

三浦朱門・前教育課程審議会会長(七十四歳)の証言を紹介しよう。東大言語学科卒、八○年代半ばに文化庁長官も務めた作家で、教育改革国民会議の有カメンバーであるやはり作家の曾野綾子氏を夫人に持つ三浦氏は、”ゆとり教育”を深化させる今回の学習指導要領の下敷きになる答申をまとめた最高責任者だった。ここに出てくる遺伝子診断云々は次の東京新聞の記事にあるようなことである。

「学力低下は予測し得る不安と言うか、覚悟しながら教課審をやっとりました。いや、逆に平均学力が下がらないようでは、これからの日本はどうにもならんということです。つまり、できん者はできんままで結構。戦後五十年、落ちこぼれの底辺を上げることにばかり注いできた労力を、できる者を限りなく伸ばすことに振り向ける。百人に一人でいい、やがて彼らが国を引っ張っていきます。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえばいいんです。…(略)…

平均学力が高いのは、遅れてる国が近代国家に追いつけ追い越せと国民の尻を叩いた結果ですよ。国際比較をすれば、アメリカやヨーロッパの点数は低いけれど、すごいリーダーも出てくる。日本もそういう先進国型になっていかなければいけません。それが”ゆとり教育”の本当の目的。

エリート教育とは言いにくい時代だから、回りくどく言っただけの話だ」

それは三浦先生個人のお考えですか。それとも教課審としてのコンセンサスだったのですか?

「いくら会長でも、私だけの考えで審議会は回りませんよ。メンバーの意見はみんな同じでした。経済同友会の小林陽太郎代表幹事も、東北大学の西澤潤一名誉教授も……。教課審では江崎玲於奈さんの言うような遺伝子診断の話は出なかったが、当然、そういうことになっていくでしょうね」

『人格』より『人材』づくり ヒトゲノムで選別も? 教基法の改正 『機会均等』に暗雲

東京新聞 2004.07.29

「国民の質を高める」。教育基本法(教基法)「改正」を視野に政府が開いているタウンミーティングで、こんな発言が政府側出席者から繰り返されている。子どもの早期選別に「ヒトゲノム」の活用も語られ始めた。同法「改正」問題では「愛国心教育」ばかりが注目されがちだが、もう一つの柱は国家や企業のための「エリートの養成」だ。戦後の平等教育の理念は崩れるのか-。

「そういうのは差別っていうんじゃないですか」。会場から思わずヤジが飛んだ。ことし五月十五日、松山市での国民対話集会「教育改革タウンミーティングイン愛媛」(内閣府主催)の会場。「教育改革」をテーマにした対話集会は、昨年十二月の岐阜市を皮切りに三回目だった。

パネリストは河村建夫文部科学相のほか、教基法改正の答申を昨年三月に提出した中央教育審議会(中教審)の鳥居泰彦会長、経済同友会の北城恪太郎代表幹事、そして宇宙飛行士で日本科学未来館の毛利衛館長の四人だった。

ヤジは閉会直前に毛利氏が語った発言に対してだった。内閣府のホームページによると内容はこうだ。

「昨年、ヒトゲノム、(すなわち)私たちの体をつくっている遺伝子情報がすべて読みとられた。それは一人ひとり違う。その差は残念ながら持って生まれた遺伝子の組み合わせの差だ。(中略)そこをどう埋めていくのかが習熟度別学習であり、もっと伸びる子を伸ばす、それから今のままではついていけない子をどう救うか、が重要だ」

■「遺伝情報検査就学時に実施」

この発言の重さは単に毛利氏個人の考えでないところにある。二〇〇〇年に教基法「改正」の答申をした首相の私的諮問機関、教育改革国民会議の江崎玲於奈座長は同年、ジャーナリスト斎藤貴男氏のインタビューにこう答えた。

「遺伝情報が解析され、持って生まれた能力がわかる時代になってきました。(中略)いずれは就学時に遺伝子検査を行い、それぞれの子どもの遺伝情報に見合った教育をしていく形になっていきますよ」(『機会不平等』文春文庫)

一九九〇年代後半の文部省(当時)教育課程審議会元会長で、作家の三浦朱門氏もこう話している。

「(戦後教育で)落ちこぼれの底辺をあげることにばかり注いできた努力を、できる者を限りなく伸ばすことに振り向ける。百人に一人でいい、やがて彼らが国を引っ張ってきます。限りなくできない非才、無才には、せめて実直な精神だけを養っておいてもらえればいいんです」(同)

松山の対話集会でも同じ方向性の言葉が、パネリストの鳥居氏から漏れた。

「米国がレーガン政権下の八三年に出した報告書は『優れた国民をつくるには、大変なコストがかかる。しかし、長期的にみるともっとコストがかかることがある。凡庸な国民を大量につくってしまった時の後始末である』という印象的な言葉で締めくくっている。この言葉を日本も大切にしなければならない」

ヒトゲノム研究が「優生思想」の助長につながりかねないという論議は、これまでも絶えなかった。

教育評論家で法政大学教授の尾木直樹氏は「教育に関連して、ヒトゲノムうんぬんという話が語られるのは科学主義の落とし穴だろう。人類の平和主義という理念が抜けてしまえば、何のための科学なのか。そういうことが相次いで、平気で語られてしまうのは、弱肉強食が進む社会の表れではないか」と危ぐする。

■連立与党内では「愛国心」が争点

先の参院選期間中、自民党の森喜朗前首相は「選挙に勝てば、小泉首相は間違いなく教育基本法を改正する」と述べ、同法「改正」に強い意欲を見せた。

連立与党内では、公明党が「右傾化のブレーキ役として決意したい」(神崎武法代表)と憲法や教基法問題で歯止めをかける意向を示してはいるものの、争点は「愛国心」をめぐる表現で、競争や市場原理を重視するという考えは対立軸として浮上していない。

教育基本法は四七年三月に制定された。教育勅語が「一旦緩急アレハ義勇公に奉シ」として、日本を軍国化したという反省に基づき「個人の尊厳」と人格の完成を目的にする。これに対して、昨年三月に提出された中教審の最終答申は「人材教育立国」が「国家戦略」だと位置づける。

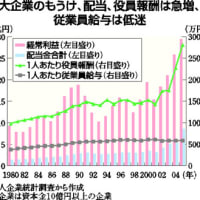

背景には財界の要望もある。ことし四月に出された日本経済団体連合会の「二十一世紀を生き抜く次世代育成のための提言」には、「(日本経済が)グローバルに展開される競争を勝ち抜いて」いくには「トップ層の強化」が必要で、「教育機会の均等は生徒・学生の個性や能力を無視した教育内容の均質化を招いた」との見方を示している。

こうした財界の要望を重んじた教基法「改正」への流れについて、前出の斎藤氏は「中曽根康弘元首相が八四年に設けた臨時教育審議会が導入部だった」と指摘し、こう批判する。

「勉強ができない生徒は無理にしなくても、早くから職業能力を伸ばせばいいとだけ聞けば、聞こえはよい。だが、それは教育の機会を奪うことにもなる。いまの教育改革が進めるのは例えば食堂にあった五百円の定食四種類のメニューを二種類に減らしたうえ、一万円や五千円のメニューを作って『選択の幅を広げた』と宣伝するようなもの。でも、実際に食べられる人は限られる」

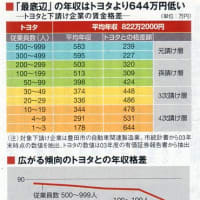

■広がる所得格差 教育機会に影響

東大生の親の平均年収はすでに九〇年度に一千万円を突破した。この数字の発表当時、幼少のころからの塾通い、お受験など教育投資にかけられる金額の度合いが、教育機会の格差につながる、と騒がれた。

ただ、その流れは強まっているといえそうだ。厚生労働省が発表した二〇〇二年の「所得再分配調査報告書」は日本の世帯の所得格差は過去最高になったと報告。一握りの「勝ち組」と多数の「負け組」という社会的な分離が一段と進んでいることを示唆した。

斎藤氏は「いまや市場原理に任せた新自由主義の教育改革で、教育機会や所得の格差が広がっている。競争の中で、自分よりも弱い者、劣る者を探す意識が生まれてくる。(その裏返しとして、政府が)公共心や愛国心を強調し、エリートに尽くす従順な国民をつくるという考えがある」とデータを読み解く。

「教育基本法は個人の尊厳に基づいた人格の完成を目指すという揺るぎない理念を示した」(尾木氏)が、いま、その「人格」は「人材」に取って代わられようとしている。その行き先には何が待っているのか。斎藤氏はこう懸念した。

「法律で国に役立つ人づくりが強調されれば、一転して日本の国益のため個人が死ぬことが肯定されかねない。戦後守られてきた教育の機会均等が奪われる影響は想像以上に大きい」