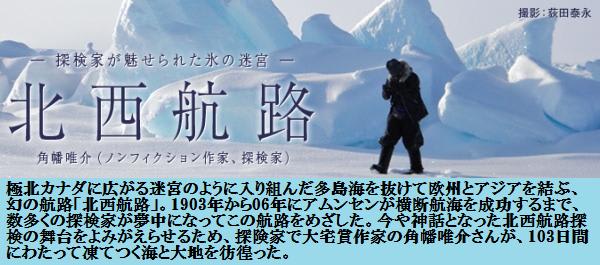

== ナショナルジオグラフィック日本版より転載、イラスト構成は筆者 ==

== ランカスター海峡 ―神話となった北西航路探検― ==

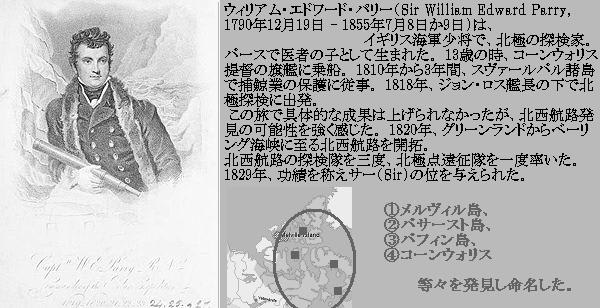

ロスの代わりに英雄となったのが、ロスの探検隊に副官として参加したウィリアム・エドワード・パリーだった。 パリーはロスが主張したクロッカー山など実在しないと断言し、1819年から1820年にかけて、次の北西航路探検隊を自ら率いた。 ランカスター海峡に再びやって来たパリーは、そこにクロッカー山がないことを改めて確認した後、そのまま海峡に沿って西に船を進ませた。 そして約1千キロにわたって新しい地図を描き、後世の歴史家に「最も実り豊かな極地探検のひとつ」と称賛される旅を行った。

その後も北西航路の探検隊を二度、北極点遠征隊を一度率いたパリーはナイトの称号を与えられ、パリーではなくパリー卿と呼ばれるようになった。

ロスやパリーが発見を目指した北西航路の探検は、もともと経済的な要請から15世紀の終わりにはじまったものだった。 南米のマゼラン海峡、アフリカの喜望峰を、それぞれスペインとポルトガルに押さえられていたイギリス、フランス、オランダなどの西洋諸国は、マルコ・ポーロの本に登場した「カタイ」の国、すなわち中国との貿易路を確保するため、北米を北から回りアジアへ通じる航路の探検に乗り出した。

だが、数世紀にわたる努力と無数の人間の命という代償を支払った末に分かったことは、カナダ北部の群島部は島や入り江、岬が入り組んだ極めて複雑な地形になっており、仮にどこかにアジアに抜ける海路があるとしても、それはほとんど一年中氷の張った、商業航路としては役に立たないものであるということに過ぎなかった。

加えてイギリスは国力を増し、旧勢力である南欧国家を軍事力で圧倒するようになった。 北西航路を探検する現実的な意義など、17世紀にはすでに失われていたのだ。

そして、それから200年が経ったジョン・ロスの時代になっても、北西航路は探検家たちの胸を躍らせる冒険の舞台であり続けた。 ノルウェーの探検家ロアール・アムンセンが1903年から1906年にかけて、小型帆船ヨア号で北西航路を世界で初めて通過した時も、北西航路は北西航路であり続けたし、ヨットを操る現代のシーマンにとっても、徒歩で北極圏を旅しようという私のような極地探検家気取りにとっても、北西航路は北西航路であり続けているのだ。

北西航路の探検史は世界の他のどの探検史よりも、血なまぐさい出来事に満ちている。 1611年にヘンリー・ハドソンは、後に自分の名前がつけられたハドソン湾の一角で越冬した後、隊員たちの反乱に遭い、自分の子供と7人の仲間とともに置き去りにされた。 彼らのその後の消息はまったくわかっていない。

同じくハドソン湾に向かったジェンズ・ムンクのデンマーク隊は、壊血病と思われる症状で、ムンクら3人以外の全員が死亡した。1719年にはジェームズ・ナイトという人物が2隻の船と40人の男たちを率いてハドソン湾に向かった。彼らは二度とイギリスに戻ってくることはなかったが、1740年代に探検家サミュエル・ハーンが地元に住むイヌイットから、ナイト隊の印象的な最後の姿を聞き出している。彼らは船がやって来ないか、来る日も来る日も水平線の彼方を見つめていたよ、と。

そして1845年、北西航路の発見を期待されて、そしておそらく本人もそれを確信してロンドンを出港したジョン・フランクリンの探検隊129人もまた、生きて故国の土を踏むことはなかったのだ。 彼ら探検家はなぜ氷と雪とシロクマ以外に特段見るべきもののない北極という舞台に、こうまで病的にとり憑かれたのか。

北西航路を発見した時に得られる経済的な見返りが、彼らを無謀な行動に駆り立てたのだろうか。 確かに初期の北西航路探検は、中国との貿易を望む商人がそのスポンサーとなっており、都合のいい話を持ってくる山師みたいな探検家に惜しみなく資金を援助していた。 それが理由だったのだろうか。政府が掲げた5千ポンドもの高額な懸賞金が動機だったのだろうか。 あるいは北西航路発見に伴う地理的な名誉や、政治的な出世や、社会的な栄達などが彼らを氷の迷宮に向かわせたのだろうか。

19世紀のロスやパリーやフランクリンの探検は海軍そのものが主体となった、まぎれもない国家事業であり、そこからはナイトに叙せられた何人ものヒーローが飛び出した。 しかしそんなことが、探検家が探検をする理由になるのだろうか。

北西航路の歴史が語るのは、確かに一面ではそうした人間の欲得の物語でもあるが、しかし私たちが心を揺さぶられるのは、そこに人間としての根源を示す何かを感じるからであろう。

仲間に見捨てられたハドソンは、凍える寒さの中、一体どんな最期を迎えたのか。船を待っていたナイト隊の生き残りは、何を思い毎日、水平線を眺めていたのだろう。キングウイリアム島でばたばたと斃死していったフランクリン隊の生き残りは、最後にどこに向かい、何を見つめたのか。

一見常軌を逸した彼ら探検家たちの行動は、私たちに恐怖に近い、近寄りがたい印象を植えつける。しかし同時にひとりの人間として譲れない一線を頑なに守り、蛮勇な行為の中に高潔な意思を示したその姿勢に、どこか感動も覚えるのだ。

ランカスター海峡を越えた私と荻田はキングウイリアム島に向かって、ひたすら何もない氷海上を南に歩き続けた。 重いソリを連日、距離にして25キロから30キロにわたって引いていると、いやでもギリシア神話に出てくるシーシュポスの気持ちがよく分かってくる。

寒さで唇はただれ、足の感覚はなくなり、伸びたひげには冷凍庫の霜みたいな氷が張りついていた。 氷点下30度以下の向かい風の中を行動したため、顔の皮膚は凍傷で黒くなり、夕飯の前にへらへら笑ってその皮膚の厚い残骸をはがすのが日課となった。 空腹に悩まされ、今度シロクマが現れたら本気で撃ち殺すか検討しないといけないなあ、などという物騒な会話を交わすようになっていた。

イヌイットたちの住むいずれの集落からも300キロ以上離れた氷の海は、あらゆる人間の息づかいから隔絶されていた。 そこに現れたら私たちが一番驚くであろう動物は、まぎれもなく人間だった。

北西航路には何もなかった。

この北極圏の長い氷上行進で私が事実とした確信できたことは、唯一それだけだった。 だが現地に行かなくても想像がつきそうな、この当たり前の事実は、もしかしたら重要なことだったのかもしれない、と今になって思う。

ランカスター海峡でクロッカー山を誤認したジョン・ロスは、海軍の探検から外された後、醸造業者の経済的な支援を受けて、1829年に再び北西航路の探検に向かった。 越冬中に氷に閉ざされたロスは、そこで船を捨て、装備を持てるだけ持ってボートを引いて歩き出した。探検中に3人の仲間が死んだ。そして出発から4年後、ついにランカスター海峡で捕鯨船に助けられ生還した。北極探検史に残る過酷な脱出劇を演じて見せたロスは今度こそ英雄となり、そしてロス卿となった。

議会で北西航路の発見には何か公共の利益が伴うのかと問われたロスは、次のように答えたという。「まったく何の役にも立たないと、私は信じています」 彼は自分を苦しめた北極の氷海について次のように書いているのだ。

「どんなに豊かな想像力をもってしても、これほどの無変化から記述を生み出すことは難しい。何も動かないし、何も変化しない。あらゆるものが永遠に同じで、陰気で、寒くて、静寂のままである」

もしかしたらロスは知っていたのかもしれない。 探検家たちは北西航路に、そこに何もないのに魅せられてきたのではなく、そこに何もないからこそ魅せられてきたのだということを。

===== 続く

※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行。

【 We are the WORLD 】

https://www.youtube.com/tv?vq=medium#/watch?v=OoDY8ce_3zk&mode=transport

【 Sting Eenglishman in New_ York 】

http://www.youtube.com/watch?v=d27gTrPPAyk

【 DEATH VALLEY DREAMLAPSE 2 】

※上記をクリック賜れば動画・ミュージックが楽しめます

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます