○◎ ジュチ・ウルス旗の成立 ◎○

★= 第3次ポーランド侵攻 =★

ジュチ・ウルスの実力者・ノガイは、1286年と1287年にも、小規模な第三次ポーランド侵攻を行った。 1286年、1286年、トウラ・ブカ(前節参照)はロシアの諸公数人とともにポーランドへと侵入し、幾つかの都市を攻略した。 このノガイ侵入軍は2万人のポーランド人捕虜をハン国(ジュチ・ウルス)に拉致していった。 しかし1287年のトゥラ・ブカ(トレ・ブカ、前節参照)とノガイが指揮した侵攻は失敗に終わった。 =この失敗の影が前節で述べたように後年の1291年の政変になるのだが・・・・ = ノガイが指揮するタタール軍はルブリン、マゾフシェ、サンドミェシュとシェラツを略奪するが、トゥラ・ブカ軍はクラクフで敗北した。 しかし、クラクフは最終的にノガイ軍に結局は略奪を受けた。

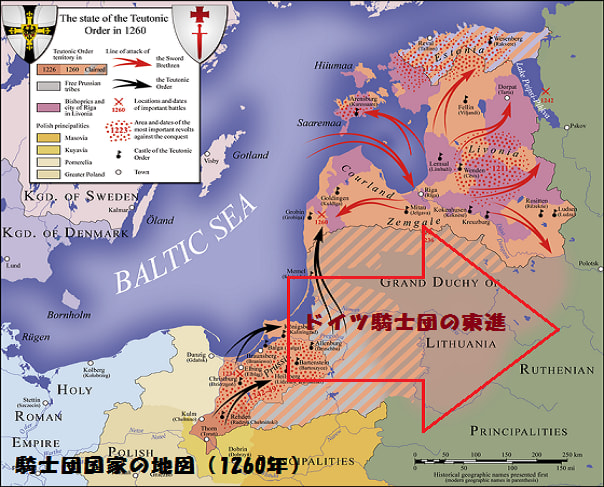

この際のノガイ軍、ブカ軍の編成は1トゥメン(千人隊)もいなかった。 これはキプチャク・ハン国(ジュチ・ウルス)が1284年から始まったトルイ家のイル・ハン国との紛争に軍隊を動員していたためだった。 タタール軍はポーランド総力軍に太刀うちできる規模ではなく、包囲を破るための技術者も城壁を突破するための装備も持ち合わせていなかった。 彼らは隊商行列を襲い、いくつかの小都市を焼き払ったが、結集したポーランド軍に追われる敗北であった。 それまでジュチ・ウルスの支配下にありながら、モンゴル人の力を借りて自分の領土を増やそうとし、反モンゴル政策をひそかに抱き続けていたレーヴ・ダヌィーロヴィチ(前節参照)は、ハンガリー王国のザカルパッチャ地方(ウクライナの最も西に位置する)を奪い、ポーランド王国のルブリン地方を占領する。 その勢いで、彼はチェコ・リトアニア・ドイツ騎士団と同盟を結び、反モンゴル政策を鮮明にした。 その後、ポーランド王国およびポーランド・リトアニア共和国は、キプチャク・ハン国(ジュチ・ウルス)の後継国家であるクリミア・タタールと国境をめぐる争いを続ける。

一方、この侵攻の後にドイツ人の東方への植民が本格化していく。 ポーランドの分裂と戦乱、幾度ものタタール(蒙古軍)の侵攻や住民の拉致もあり、ポーランド西部の公国群はは急速に衰退して行くのだが、 荒廃したシロンスク地方の復興に際しては、ドイツ人が西方から招かれた。 人口の膨張圧力と領主からの弾圧に悩むドイツ農民は11世紀から12世紀にかけてポーランド諸侯の勧誘を受けて東方へ入植していた。 ポーランド王国の上流社会はシロンスク・ピャスト家の人々が支配していたが、シロンスクのピャスト諸侯はポーランドの文化を後の時代まで保持して行くものの、その一方で神聖ローマ帝国との政治的な結びつきを深めていき、さらに商工民や農民からなる民衆社会は、都市を中心として急速にドイツ化していった。

他方、過日の いや迫りくるタタールへの恐怖が、タタールに対抗するべきポーランドの戦術面に多大な影響を与えた。 ポーランドは軽騎兵の利点を生かすタタール(蒙古軍)の戦い方を理解するとそれを採りいれ、また対策法を編み出していった。 ポーランドによる戦術の改良は、早くも13世紀終盤にはモンゴル人の撃退にいくつか効果を発揮しはじめる。 タタール(蒙古軍)によるポーランド侵攻の試みは成功しなくなった。 余談ですが、15世紀に入るとモンゴル系のリプカ・タタール人たちの多くは社会的に寛容なことで知られるポーランドを選択し、軽騎兵部隊としてポーランド軍で活躍することになる。 騎兵の機動力を重視したポーランドの戦術は、後の宿敵オスマン・トルコとの長き戦いにおいて最大の効果を発揮して行く。

1291年にトゥラ・ブカを策略で暗殺したモンケ・テムルの5男トクタをジュチ・ウルスの第9代ハン(君主)に擁立したノガイは、その後 トクタと対立する。 即位後トクタは岳父のウイグル人サルジダイを重用した。 サルジダイとノガイは縁戚であったが、両家は互いの信仰の違いで対立していた。 サルジダイは、無論 イスラム教徒である。 トクタ本人はムスリムではなかったが、宗教に対しては公平であり、 ムスリムの学者を信任した。 財政面ではジョチ・ウルス初となる紙幣を発行して財政を潤わせ、外交においてもイルハン朝に対してはガザン、オルジェイトゥの即位に祝賀の使節を送り、モンケ・テムル以来の政策を維持した。 またウクライナ南部・カッファのジェノヴァ人と北方の異教徒が自国の児童をさらってイスラム諸国に奴隷として転売しているという領民の訴えを聴くと、その報復としてカッファへ派兵する公明正大な政策を貫いている。

しかし、ノガイは敵対するサルジダイの引き渡しをトクタに要求する。 がしかし、トクタはこれを拒絶した。 またトクタの元から逃亡した将校の処遇をノガイが保護したことで両者の関係は悪化し、ヒジュラ暦697年(1297-1298年)にトクタとノガイの軍事衝突が始まった。 ついに1299年にトクタとドン川河畔で交戦するに至った。 この時トクタは敗北してサライまで逃走したが、この勝利にともなってノガイがクリミア半島の諸都市を掠奪したため麾下の将軍たちがこれを非難して秘かにトクタにノガイの捕縛に協力する旨を伝えている。 カフカス北麓のテレク川流域の諸軍を味方につけたトクタは、これを聞くと体勢を立て直して反攻に出た。 ノガイとその息子たちはトクタの軍勢と交戦したが今度は敗北した。 息子たちはハンガリー方面のノガイの所領へ逃げ延びたが、彼自身はこの戦いで戦死する。

因みに、ノガイの死因についてマムルーク朝の歴史家ヌワイリーはルーシ人兵士に殺害されたと述べており、『集史』の著者ラシードゥッディーンは捕縛されてトクタの宮廷に連行される途中で負傷が悪化して死亡したと伝える。 ノガイの死因はともかく、ノガイはトクタ・ハンと不和になり対立した時期は、ガザン・ハン(イルハン朝の第7代君主)に調停してもらうよう依頼したが、ガザンはジョチ・ウルス内部の紛争には不干渉を表明したため調停工作は失敗に終わったようだ。 ジュチ家・トルイ家の野望が影を落としていたのである。

トルイ家はジンギス・ハーンは残した大蒙古帝国を盤石にするべく動く、中近東・中央アジア・漢領域とアジア大陸に君臨する”黄金の家/アルタン・ウルク“の宗家を目指して。 ジュチは”客人“であった。 母・ボルテが敵に捕らわれ、帰還中に生まれたテムジンの長男である。 テムジンはジンギス・ハーンと呼ばれる蒙古の王になった。 大ハーンの正嗣であるジュチ、チャガタイ、オゴデイ、トルイ。 弟たちは母の子ではない”客人“とジュチを囃し立てた。 父のジンギス・ハーンは実子であると疑わなかった。 そして、西の大草原をジュチの封土として与えて、言った。 『ジュチ、西は無限に草原が続くと言う。 その先は無辺の大洋があると言う。 行くがいい、海辺の縁まで。 そこまでがお前の領土だ。 チャガタイ、オゴデイ、トルイ達には必ず援軍を出させるゆえに、行け』と・・・・・

ジュチは若くして他界、ジュチ家の当主に成った次男のバトゥがチャガタイ家、オゴデイ家、トルイ家の皇太子を従えて、ウィーン盆地まで席巻した。 ジョチの曾孫であるノガイが東欧を統治し、更なる西方を伺ったが・・・・・

ここで 筆をおく。

【前ページへの移行は右側袖欄の最新記載記事をクリック願います】

※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【 疑心暗鬼;探検随筆】 http:// bogoda.jugem.jp/

================================================

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます