○◎ Great and Grand Japanese_Explorer ◎○

探検家になるために必要な資質は、臆病者であることです =植村直己=

= Webナショジオ_“河江肖剰-新たなピラミッド像を追って”より転載・補講 =

☠ 自分が主役になるよりは常にメンバーを影でサポートするような立場でいたい ☠

◇◆ 冒険家の食欲 =1/6= ◇◆

植村直己が物を食べている写真のなかで、特に忘れられないものが2枚ある。

1枚は、『植村直己と山で一泊』(小学館文庫)の巻頭にあるもので、植村が山菜の天ぷらをまさに口に入れようとしている。別に変わったシーンではないけれど、1983年5月8日、信州は千曲川の最上流部でキャンプをしたときの写真である。春の山で山菜をとり、天ぷらにして食べながら、彼の話を聞いた。これは雑誌「ビーパル」のためのインタビューだったが、私はインタビュアーの役目をつとめ、その晩は植村と同じテントで寝た。同じテントで寝たのは、たった1度の体験である。

その日は午後に山に着き、植村と私、それにビーパルのスタッフ一同で山菜をとった。夜、山菜の天ぷらをあげ、焚火でイワナを焼き、最後にステーキまで焼いた。植村は見ていて気持がいいほど、御馳走をつぎつぎに平らげた。

もちろん彼は、「うまい、うまい」と声をあげて美味を楽しんではいたが、その食べぶりを見ていると、美食を喜んでいるというより、すべてのものをていねいに噛みながら、滋養を体のなかに入れているという感じが強かった。私は冒険家の食欲、冒険家の食べ方を目の当たりにしている気がして、深く印象に残った。その一夕の食事を思いださせてくれるのが、先に挙げた1枚の写真なのである。

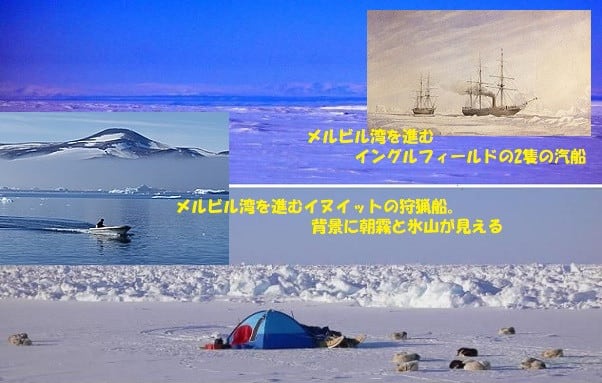

もう1枚の写真は、78年の北極点犬橇単独行を達成したときのものである。彼は大好物のキビヤックにかぶりついている。北極点に到達した後、リゾリュートの基地に戻って心ゆくまで大好物を味わっている姿だ。これについては、後でゆっくり触れたいエピソードがある。

大好物といっても、このキビヤックというのは大変な代物なのである。アパリアスという、ハトよりちょっと小さい水鳥を、首をしめただけでアザラシの皮袋に詰めこむ。皮袋を縫い合わせ、約1年間寝かせてから、水鳥を取り出し、羽をむしって食べる。その味といったら――植村が情熱をこめて語る、エスキモーにとって最高の御馳走がどんなものであるか、それも後で改めて述べることにする。

この章では、冒険家の食事について語りたい。植村は、極地での冒険の報告のなかでも、あるいは『青春を山に賭けて』(文春文庫)の、1000日の世界放浪の話のなかでも、何度も「食」について語っている。もとより美味の話ではない。

冒険の行動を支える、もっといえば彼の生命を支えるものとして、冒険行のなかでは食べ物は最も大切な事柄だった。彼自身のことだけではない。犬橇旅行では、犬の食べ物のあるなしが、いつも重大な案件だった。アザラシの肉、オヒョウの身を中心に、ほとんどの場合、彼と犬の食べ物は同じだった。それが可能であるように、彼は自分をつくりあげたのである。

前回の「単独行」の章でもたびたび引用した『植村直己と山で一泊』、それともう1冊『植村直己の冒険学校』(文藝春秋、86年8月刊)。この2冊のなかで、植村は集中的に食べ物について語っている。2冊とも、私はインタビュアーをつとめ、実際に彼の話を聞いた。彼の冒険行の報告記録とともに、この2冊を活用して「冒険家の食欲」というテーマを追っていきたい。

『山で一泊』のインタビューは食事をしながら始まったということもあって、最初から食べ物の話になった。

74年末から始まった「一万二千キロの旅」で、彼は翌75年の夏、カナダ領のアンダーソン・ベイで越夏した。老エスキモーのオホッカヌア夫妻の家に泊めてもらい、その御礼に彼は夏じゅう働きづめに働いた。仕事の中心は、川に上ってくるアークティック・チャー(北極イワナ)とサケを獲ることだった。オホッカヌアに魚の獲り方を教わり、またエスキモー風の魚の食べ方も知った。

原則として、エスキモーはサケ(アークティック・チャーも)は生では食べない。冬場のための保存食として干物をつくる。頭を落とし、骨と内臓をとる。尻尾のところで身を離さずに、サケのひらきをつくる。それを竿にかけてズラッと並べる。乾燥したら室内に入れて山積みにしておく。植村はこの干物は食べやすかったといい、サケ(ピンク・サーモン)と北極イワナをくらべると、後者のほうがうまいと感じた、ともいう。

=補講・資料=

冒険家ラインホルト・メスナー (前節1/3)

ラインホルト・メスナー(Reinhold Messner、1944年9月17日 - )は、イタリア・南チロル出身の登山家、冒険家、作家、映画製作者。 1969年に人類史上初の8000m峰全14座完全登頂(無酸素)を成し遂げたことで知られる。

イタリア北部、トレンティーノ=アルト・アディジェ州ボルツァーノ自治県(南チロル)のブレッサノーネ(ドイツ語名: ブリクセン)で生まれ、近郊のフーネス(ドイツ語名: フィルネス)で成長する。 父親は教師で、7人の兄弟と1人の姉妹と共に大家族で育った。 南チロルはドイツ語圏で、メスナーはドイツ語とイタリア語の母語話者であり、英語も流暢である。

十代の頃から東アルプスで500回を超える登攀をこなし、1966年、22歳のときにグランド・ジョラス北壁(ウォーカー側稜)を攻略。 1969年も三大北壁の中でも最も難易度が高いとされるアイガー北壁を当時の世界最短記録で攻略。5年後の1974年にも再びアイガーを攻略し、ペーター・ハーベラーとともに自身が持つ世界最短登頂記録を更新した。

ナンガ・パルバット、弟ギュンターの喪失

1970年、ナンガ・パルバットのルパール壁初登攀を目指す遠征隊に、弟のギュンターと共に参加した。 登攀の最終段階で天候が悪化するという予報のため、ラインホルトのみが最終キャンプから単独アタックを敢行することとなった。 弟のギュンターは下山用の固定ロープを設置する役割だったが独断で兄の後を追い、合流した2人はルパール壁の初登攀に成功した。 しかし単独登攀のつもりだったためザイルを持たず、ギュンターが体力を激しく消耗したため下山が困難となる。 そのためルパール壁の反対側にある、比較的容易に下降できるディアミール壁からの下山を試みる。

テントもシュラフもない状態でビバークを重ね、瀕死の状態で下山したが、ラインホルトは最後に弟とはぐれてしまい、見失ってしまう(このころ遠征隊はメスナー兄弟の生存を絶望視し、キャンプの撤収を開始していた)。 重度の凍傷に罹り、歩行も困難な状態で動けなくなったところを地元住民にかついで運ばれ、偶然通りかかったパキスタン軍のジープに救われ、帰路についていた遠征隊となんとか遭遇できたものの、弟のギュンターのほうはついに戻ってこなかった。

この登山でラインホルトは重度の凍傷に罹り、本国に帰国した後、足の指を6本切断することになった。 また兄として弟の死の責任も問われ、重い十字架を背負うこととなる(その後、ラインホルトは弟ギュンターの遺体を捜すためにナンガ・パルバットへ10回行くことになる)。 メスナー兄弟のルパール壁登攀や遭難の経緯は、後に『ヒマラヤ 運命の山』として映画化された(原題「ナンガ・パルバット」)。 ・・・・つづく

=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

前節へ移行 : http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/91f4b5b46404a49426a267f3242d559e

後節へ移行 : http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/6df1390b1cdfb41a5f704d4ff95f6373

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【壺公夢想;如水総覧】 :http://thubokou.wordpress.com

【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【疑心暗鬼;如水創作】 :http://bogoda.jugem.jp/

下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行

================================================

・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・

森のなかえ

================================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます