青木村田沢・子檀嶺神社の屋根の鬼面

温泉のある小さな村・青木村。田沢温泉近くに子檀嶺神社の里社が建ち、社殿の屋根の棟両側に鬼の面がついていました。

瓦屋根なら魔除けの鬼瓦になるところですが、板葺き屋根ですから鬼面(きめん)としました。別の名称があるのかも知れません。その鬼面は阿吽の形になっています。役目は鬼瓦と同じ魔除けなのでしょう。

同じような鬼面を石祠でも見ています。群馬・長野・山梨の江戸時代初期の道祖神や庚申塔石祠の屋根の両側についているものです。ただこの時代の農家の屋根は茅葺、町では板葺きが普通で、寺院だけは古くから瓦屋根だったので鬼瓦が普及していました。したがって、江戸時代初期の神仏を祀る石祠の屋根は、寺院に倣って鬼面をつけたのでしょう。

瓦について丹生谷章氏の『日本の民屋』(注)に「瓦はKapalaと云う、サンスクリット語から来た名であり、我国では仏教と共に輸入されたらしい(略)神社には仲々用いられなかった」とあり、「近世になって、度々大火に見舞われた江戸を火災から守る為に、幕府は、防火用として、盛んに瓦を奨励した結果が少し現れて、瓦葺はやっと都市に普及する様になった」とあります。

石祠の鬼面をいくつか紹介しておきます。

<群馬・桐生市黒保根>

<群馬・高崎市榛名>

<山梨・北杜市高根>

(注)丹生谷章著『日本の民屋-屋根型の地理-』昭和36年、地球社

青木村田沢温泉・薬師堂の子抱地蔵

温泉のある小さな村・青木村。田沢温泉の石畳を歩いて行くと、路傍に文字の道祖神が立っていました。青木村の道祖神は文字塔が多い印象です。

路地には「天津久米神」の石塔も。天津久米は、古事記の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天孫降臨されたときに護衛した神。この神を祀る神社は少ないようです。石塔も初めて見ました。

温泉街の道の先の高台に建つのが薬師堂です。

温泉には決まって薬師堂があります。薬師の石仏を祀る温泉も多くあります。その始まりの一つは、兵庫県の有馬温泉です(注)。かつて有馬温泉を経営していたのが温泉寺で、寺は開基の行基と再興の仁西も祀られています。寺が災難にあうたびに再興の勧進が行われ、このなかで行基の開湯伝承と仁西の再興伝承で、これが各地のお温泉に定着していたようです。

薬師堂の境内に子供を抱く地蔵が鎮座していました。三角おむすびのような顔で笑うなんとも人間臭い地蔵菩薩です。子供も同じ顔で、地蔵が持つ宝珠に手をのばす微笑ましい姿です。提灯を吊り下げるような立派な屋根もおしゃれです。

(注)西尾正仁著『薬師信仰-護国の仏から温泉の仏へ-』平成12年、岩田書院

(地図は国土地理院のホームページより)

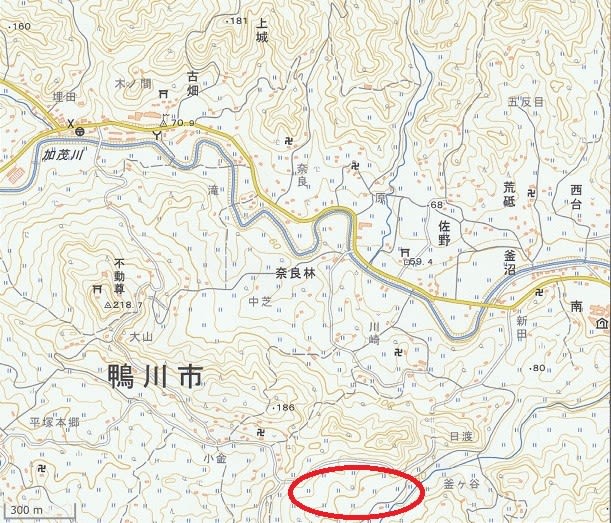

鴨川市平塚・大山不動と良弁

鴨川市西部の大山不動。山頂奥に「開山良弁大僧正旧跡」銘の石碑が立っていました。背面に「文化十四年丁丑(1817)六月二十七/當山三十八主法印文春代/両峰請度旭峯栄充建之」銘もあります。

良弁(689~773)は奈良時代の僧で東大寺の初代別当です。享和三年(1803)の栄充校訂の「大山寺縁起」には、良弁が相州大山に登って当方を眺めると、紫雲が棚引いている所があったので出向いてみると鴨川だった。ここに石尊権現を勧請し、不動明王を祀って雨乞いの霊地としたと記されています(注)。石尊権現は相州大山(雨降山)の雨乞いの神です。

栄充は縁起だけでは物足りず、「開山良弁大僧正旧跡」も造立して大山寺が良弁ゆかりの寺としたようです。

大山山頂には高蔵神社、その近くに「浅間神社」石祠と「富士登山二拾度」の富士講碑、少し離れた平塚の一の鳥居に不動明王が鎮座していました。

(注)君塚文雄著「安房の山岳信仰」昭和54年『山岳宗教史研究叢書8』

(地図は国土地理院のホームページより)

鴨川市平塚・大山不動の龍頭

鴨川市西部の大山不動。入口に龍が口から水を落としていました。

大きな迫力がある龍頭です。開いた口は鰐にようで、大きな目と大きな前足は恐竜のようです。水の勢いが貧弱ですが、それを引いても素晴らしい龍頭です。

水道の水の出口を蛇口といいますが、明治期にこの国に水道が設置されたときはライオンの口から水が出たそうです。西洋ではライオンが水の神で水道の出口、それを輸入して設置したためだそうです。これが後に東洋の水の神である龍にあやかって蛇口になりました。

そういえば、イギリスで見た教会建築の雨どいの先には、ライオンやガーゴイルという怪獣がついていたのを思い出しました。所変われば神も変わる、ですね。

境内には木の葉衣まで彫られた役行者、本堂内には木彫の十王と、丸まると太ったらしくない奪衣婆が鎮座しています。

(地図は国土地理院ホームページより)

(地図は国土地理院ホームページより)

鴨川市佐野・路傍の庚申塔の鬼

鴨川市西部の大山山麓。佐野集落の路傍に庚申塔や一石六地蔵などが並んでいました。

庚申塔の主尊は青面金剛で、よく見ると下の方に鬼らしきものが二匹います。

風化がひどく見にくいのですが角があり、一匹は金棒を持っていますから間違いなく鬼です。青面金剛には四夜叉という眷属がいますが、鬼はこの夜叉のようです。金棒を持て余しているような鬼です。

青面金剛の姿は『陀羅尼集経』第九「大青面金剛呪法」に説かれていて、四夜叉については「右辺に二薬叉を作る。一は赤、一は黄、刀を執り索を執。左辺に二薬叉を作る。一は白、一は黒、矟を執り、叉を執る」(注)とあ、金棒は出てきません。庚申の絵図でも金棒を持つ夜叉は見ていません。もっとも青面金剛を含め、説かれた通りに造られる石造物はなく、特に眷属などの姿は石工の裁量に任されることがほとんどですから、夜叉が金棒を持っていてもかまわないのです。

同じ場所に一石六地蔵と、大日如来と馬頭観音の文字塔も並んでいました。

(注)佐和隆研編『仏像図典』昭和37年、吉川弘文館

鴨川市奈良林・原集落路傍の光明真言塔

鴨川市西部の大山山麓。原集落の道端に石仏が並んでいました。

光明真言塔、ブロック積の覆い屋の中は子抱地蔵か、そして一石六地蔵などです。

光明真言塔は大日如来に一切の罪障を除いて極楽往生などを願う真言。房総ではよく見かけます。中央に種字ア、その上下左右にビ・ラ・ウン・ケンの胎蔵界大日真言。これらを囲む24の種字が光明真言。光明真言は中世の板碑にも見られるので、死者の減罪・追善に使われていたことが指摘されています。近世には念仏や題目と同じように集団で極楽往生を願って光明真言を唱え、その数を設定して結願したときに供養塔を造立したようです。

ブロック積内の石仏をよく見ると組んだ膝の上に子供を乗せています。子抱地蔵のようです。

一石六地蔵は三体ずつ二段に並ぶもので、これも房総で見られる六地蔵の形です。

鴨川市奈良林・奈良集落三嶋寺の胎蔵界大日如来真言

鴨川市西部の大山山麓。奈良林の三嶋神社と並んで建つ三嶋寺の境内に種字「胎蔵界大日真言」銘の石塔が立っていました。

いろいろな願い、結願が込められた胎蔵界大日真言塔です。正面に種字で「ア・ビ・ラ・ウン・ケン」、側面に「光明真言一億万遍供養塔/弘法大師第一千年遠忌/天保五年(1834)」銘があります。

「アビラウンケン」は胎蔵界大日如来の五字真言で、真言密教では重要な真言です。これが民間では様々な災難除け、蛇・虫の毒除け、傷病治しのときの呪文・呪いとして唱えられてきました。

「光明真言一億万遍」は大日如来に一切の罪障を除いて極楽往生などを願う真言、呪文。これを大勢で唱えた数が一億万回に達したのを区切りとしての造立です。

弘法大師は祥承和二年(835)に亡くなっています。それから千年後の年忌天保5年に造立されたのが「弘法大師一千年遠忌」です。

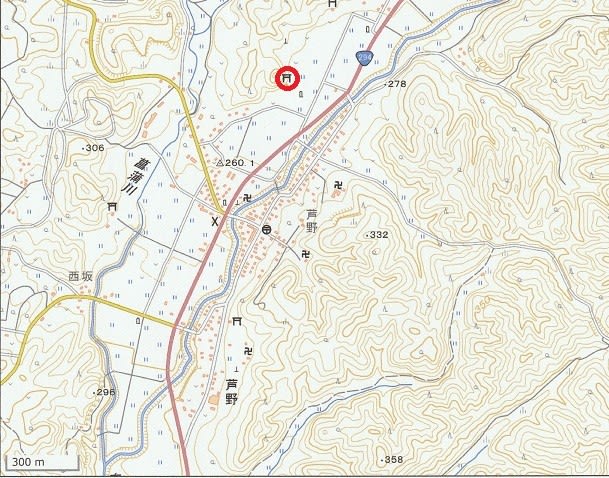

那須町芦野・温泉神社の逆立ち狛犬

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。街は外れの温泉神社に逆立ちした狛犬がいました。

かつては寺社屋内に守護として置かれた狛犬は、近世になるとどの神社の境内に造立されるようになりました。また形の決まりも少なく、像容は石工の腕の見せどころでしたから、よく見られる玉乗りや子持ちなどはじめ地方独特の型も生まれて、膨大な数の狛犬が造られました。これを分類した先人、出版物も出ました。

手元にある橋本万平氏の『狛犬を探して』(注)では、近世の狛犬を江戸・浪花・出雲・尾道・伊部・丹後・肥前など地方別に分類した狛犬が取り上げられています。

像容分類の中の一つが逆立ち狛犬で、金沢地方に多いそうです。

それで温泉神社の狛犬は、身体を45度に上げた見事な逆立ち狛犬です。逆立ちの角度はいろいろありますが、この45度が一番見栄えがします。

相棒は引き締まった表情の狛犬です。

(注)橋本万平著『狛犬を探して』昭和60年、精興社

(地図は国土地理院ホームページより)

那須町芦野・揚源寺の奉納剣

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。揚源寺は修験の寺で檀家はありません。山門脇に平成二十八年年造立の素朴な地蔵菩薩が立っていました。

本堂脇の小さな沢の奥、アスナロウの巨木の根本に沢山の剣が納められています。どのような信仰があっての奉納かはわかりません。

剣の下にある自然石には線刻の不動明王が刻まれていました。剣の奉納はこの不動明王に祈願するため、不動の持物である剣を奉納したのでしょう。

寺社の奉納物には絵馬・太刀・鳥居・柄杓・しゃもじ……数えたきりがないぐらいですが、長野県の修那羅山のように石造物を納めるところもあります。これまで見てきた奉納物で、数が多く美しいと感じたのは千葉県下総町の道祖神石祠=下の写真上=、宮城県角田市の羅漢=写真中=、群馬県片品村の陶器狐=写真下=です。

(地図は国土地理院ホームページより)

那須町芦野・三光寺の歓喜天(聖天)と大根

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。三光寺の境内に「日本三所歓喜天参詣道/大正九年」銘の石碑が立っています。

寺の案内には、弘法大師が彫った三体の歓喜天の一躰が応永年間(1342~44)にこの地に迎えられたとあります。聖天の別名もある歓喜天は夫婦和合・子宝の仏で、その姿は人身象頭二天抱擁。身体は人で、頭は像の二天が抱き合う姿です。

歓喜天のシンボルは交差する大根。境内には交差した大根が主な場所に見られ、それを彫った石もありました。

歓喜天の大根について、経典には「象頭人身、右手に鉞を持ち、左手は蘿蔔根を執る」とあります。蘿蔔(すずしろ)根は大根。これが歓喜天の象徴となって、歓喜天を祀る寺に大根を奉納するようになり、なかでも二股大根を選ぶのは夫婦和合を意味しています。

(地図は国土地理院ホームページより)

那須町芦野・最勝院の十六羅漢

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。最勝院の山門に仁王、入った左手に十六羅漢が並んでいました。いずれも新しい石仏です。

最近新しい仁王を見かけますが、最勝院の仁王は表情や手先の細部、全体のバランス、どれも非の打ちどころなにほど完成されています。アンバランスなところが石仏の魅力だった視点からすると、まぶしいぐらいです。

十六羅漢も同じですが、手足の細工が大雑把です。

境内に味のある六地蔵が並んでいました。

(地図は国土地理院ホームページより)

那須町芦野・路傍の小便小僧

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。街に入る路傍に石造物が並び、そのなかに小便小僧が立っていました。古びていて昔からこの地に立っていたような姿です。

しかし小便小僧はベルギーのブリュッセルが本家のはず。おかしいので、通りかかった親父さんに尋ねると、自分が置いたものでもらってきた物だそうです。

さらに横に並ぶ如意輪観音は山奥の集落からもらってきた石仏だと。この場所の石造物は親父の個人的趣味で集め置かれたようで、こうなると一緒に並ぶ聖観音や「馬頭観音」銘石塔も怪しくなってきました。

これまでも山間の集落で、道路拡張工事などで集められた石仏を沢山見てきましたが、あくまでも集落で信仰された石仏であることが基本と考えていました。ごく稀に個人的な石造物もありましたが、それはいずれもこの石像はおかしいと感じるものでした。しかし、通りすがりの者が見た石仏には、とんだ思い違いをしているケースがあるかも知れません。

それにしてもこの親父さんは小便小僧がよほど好きなようで、自宅の庭には本家ベルギーと同じような小便小僧を置いていました。

(地図は国土地理院ホームページより)