那須町芦野・堂の下観音堂の十九夜塔

芦野はかつての奥州街道関東最後の宿場町。宿場の南にある堂の下観音は山肌の岸壁を利用した観音堂です。本尊は如意輪観音。かつて岸壁に磨崖仏があったそうですが、今は岩が崩壊してありません。そこにどのような仏が彫られていたかも不明です。

お堂の参道に子安輪観音が座していました。「十九夜供養/寛政八年丙辰天(1796)/十月十九日」銘があり、十九夜塔です。

栃木県は十九夜塔の多いところで、古い資料ですが『下野の野仏』(注)には、県内の十九夜塔1599基と報告されています。庚申塔は1334基で、二十三夜塔が602基です。十九夜塔を造立したのは十九夜講中で、女性のみの講中。同書には「安産祈願等女性固有の信仰で、十九夜念仏を唱和する」とあり、那須町の十九夜念仏和讃を紹介しています。そのなかに「十九夜念ずるその人は 往生知らずの札をとり 十九夜御堂へ納めおく そうして冥途へ参るには八方四じんの血の池を、かすかな池と見て通る」とあります。八方四じんは「八万余仭」で仭は大きさ、深さの単位。冥途に行くときに血の池に通過できるという意味でしょうか。十九夜講には、根本に血盆経に説かれた女人救済があったようです。

また、同書では栃木の十九夜講の本尊は如意輪観音としていますが、芦野では子安観音でした。この傾向は近隣の県でも見られるように、如意輪観音が時代の経過、信仰の変化によって子安観音に変わっていったためとみています。

観音堂の川の手前にも子安観音がありました。

(注)『下野の野仏』昭和48年、下野民俗研究会

(地図は国土地理院ホームページより)

南部町本郷の峰・七面社

南部町は奥州南部氏の発祥の地、身延山参詣の道の地でした。

峰集落の東の森のなかに七面社が建っていました。地図では神社マークになっていますが、七面社ですら神社扱いなのでしょうが、私の感覚からすると七面は身延山の西にそびえる山、七面大明神が住む敬慎院という寺ですから、寺扱いです。

七面大明神は、身延山の日蓮の噂を知って、「婦人に身を変えて日蓮の説法を聞きに行った」という七面大明神縁起に記された身延山の守護神で、日蓮宗の寺には、少し離れた山に祀られていることがあります。その姿は女神です。

峰集落の七面山への道にはいると「南無妙法蓮華経」の髭題目があり、その先の「馬頭観音」文字塔があるところがかつて寺跡。さらに登ると墓地があり、七面社です。

境内に石造物はありません。社殿の屋根や賽銭箱に七面山の家紋・七曜紋がありました。

(地図は国土地理院ホームページより)

南部町本郷の沢・妙善寺の題目塔

南部町は奥州南部氏の発祥の地、身延山参詣の道の地でした。

国土地理院の地図、峰集落に神社マークがついている場所に題目塔が3基立っていました。その一つに「光福山妙善寺」銘が入っているので、場所を妙善寺の題目塔としました。この塔は「寛文十一辛亥年(1671)」銘の題目塔。

いま3基の題目塔は藪のなかですが、かつては妙善寺参道に立てられようです。その一つには「宗祖日蓮大菩薩六百年遠忌報恩塔/明治十四年十月十三日立之/身延山七十四世日鑑」とあります。もう一つは「天明元辛丑(1781)十月十三日」。10月13日は日蓮の命日です。

この山奥には集落ごとに日蓮宗の寺が建てられました。地元の人の話では、かつて身延山に参る身延道になっていた、と聞きました。西からの身延道は東海道の興津から穴原に出て万沢で東からの道と合流して南部町に入るコースが利用されたようです。そうするとこの本郷経由の道は山道になるし、コースから外れるのですが、脇街道だったのでしょうか。

(地図は国土地理院ホームページより)

南部町本郷の原間・法眼寺の日蓮大菩薩

南部町は奥州南部氏の発祥の地、身延山参詣の道の地でした。

糸さくらで有名な原間つどいの家はかつての法眼寺。この入口に題目塔が3基立っていました。

二つは「南無妙法蓮華経」銘の髭題目塔、一つは「南無日蓮大菩薩/五百遠忌」銘。

日蓮大菩薩は、南北時代の北朝第四代・後光厳天皇から送られた諡号(しごう)。千葉県小湊誕生寺の資料には「延文3年(1358)夏大旱魃があり、京都妙顕寺の大覚上人は時の後光厳天皇より祈雨の修法を命ぜられました。大覚上人に修法は効験を顕わし、その功績によって日蓮聖人に大菩薩号を賜り、自身は大僧正に任じられた」とあります。

五百遠忌は、日蓮が亡くなった弘安5年(1282)から500年後の年忌法要。身延山の日蓮は病気になったため山を下り、常陸へ向かいました。故郷の小湊へ帰ろうとしたのかもしれません。その旅の途中、江戸近く池上(大田区)の池上宗長邸で亡くなります。弘安5年10月13日、60歳でした。

つどいの家の糸さくらは石垣の上にそびえる枝垂れ桜。優雅な枝ぶりです。

(地図は国土地理院ホームページより)

南部町本郷の原間・三差路の道祖神

南部町は奥州南部氏の発祥の地、身延山参詣の道の地でした。

原間集落の三差路に丸石が備えられた新旧の石祠が二基並んでいました。これは道祖神だと思いましたが銘はなく、山梨では丸石があっても道祖神とは限らず、地元の人に確認が必要です。

何の神を祀ったものか、近くの古老に尋ねると、石祠は道祖神で、新しい道祖神は近くに3カ所にあったものをここにまとめたもので、丸石も道祖神だそうです。お祭りもしているとのこと。

この後も、この周辺で幾つかの道祖神を確認しましたが、すべて石祠でした(地図の青丸印)。

峰集落の路傍

若宮集落の若宮山王社入口

杉尾集落の路傍

(地図は国土地理院ホームページより)

南部町本郷の若宮・山王神社の丸石

南部町は奥州南部氏の発祥の地、身延山参詣の道の地でした。

山王神社の入口に石祠、馬頭観音、「馬頭観世音」銘石塔2基が並んでいました。どこにでもある風景ですが、どんな祀神にも丸石が置かれているのが山梨風です。南部は静岡県に接する町ですから、丸石文化がここまできているのかという印象でした。

丸石を道祖神として祀ることは山梨ではごく普通に見られ、他の地方にもないわけではありませんが、甲府を中心とした地域では極めて多くの丸石が道祖神として祀られています。また丸石が必ずしも道祖神でなく、屋敷神はじめいろいろな祀神にも置かれているのも山梨なのです。

山梨の道祖神を研究した中沢厚氏は『山梨県の道祖神』(注1)で石祠・木祠・文字碑・双神・単神・丸石・石棒などを取りあげるなかで、丸石信仰について「現代人の思考を越えた、古代人の或る種の考えが秘められた信仰」と、石棒と同じ石器時代の生産具がなんらかのきっかけで信仰物になったものと捉えています。したがって中沢氏は丸石を即道祖神とすることに非常に慎重でした。

(注)中沢厚著『山梨県の道祖神』昭和48年、有峰書店

(地図は国土地理院ホームページより)

山北町玄倉・道祖神

玄倉は玄倉川最後の集落。かつてはこの集落に一泊して塔ノ岳や蛭が岳を目指したが、今はここまでの道が丹沢湖に沈み、玄倉から先のルートは崖崩れなどで閉鎖されています。

集落の入口に立つのが新旧二体の双体道祖神が立っていました。古い像は「安永九子天(1780)」、新しいのは「平成二十八年/玄倉自治会」銘。

神奈川県の西部は、男女区別のない江戸時代初期の古い双体道祖神が多いところです。江戸中期になって男女の区別が出てきても、手をつないだり、肩を組んだり、酒器を持ったり、まして抱き合ったりする像は造立されませんでした。

古い双体像を見ますと江戸中期の造立で、向かって右の被り物があるのを男神とすると、左の顔が風化しているのが女神です。手は持物があるようですがよくわかりませんが、神奈川県西部の伝統的は双体道祖神です。

新しい双体像はどうでしょう。向かって右は笏を持つ女神、男神は合掌で、これもこの地方の双体像に倣っています。しかし笏は男神の持物で違和感があります。三月節句の雛飾りで、関東は向かって左が男神、関西では男神が右になるそうです。しかし双体道祖神の男神女神の位置はバラバラです。

集落内には庚申塔、実相寺、八幡神社もあります。

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県山北町神縄・神尾田神社の笠付角柱型庚申塔

丹沢湖の神尾田地区の神社が湖南岸の小高い山の上に建っています。

その入口に並ぶ石造物の一つが笠付角柱型庚申塔。石塔の上部が削られて角柱に見えますが、脇に笠が置いてあります。「享保十四年(1729)/庚申供養塔」銘と、角柱の正面と左右側面の三面にそれぞれ猿が浮き彫りされています。

笠付角柱型庚申塔は神奈川県でよく見かけ、江戸時代初期のものが多いのが特徴にようです。またこの型は神奈川だけでなく、関東各地にも点在しています。さらに同型で正面に青面金剛・四夜叉・二鶏・三猿などを集めた塔を含めると、数はさらに増えます。

庚申塔の形式分類をした石神裕之氏は「近世庚申塔にみる流行型式の普及」(注)で、五輪塔・宝筐印塔から自然石まで18の型式に分類し、そのなかで笠付型を笠付角柱型・笠付丸柱型・唐破風付角柱型・唐破風付丸柱型に分けています。

もっとも、石神氏の視点は分類ではなく、庚申塔の型式変化を流行と捉え、商品として江戸あるいは一地域から運ばれていったのでは、という試みです。

(注)石神裕之著「近世庚申塔にみる流行型式の普及-江戸周辺における物質文化流行の復原への試み-」歴史地理学会『歴史地理学44』2002年

(地図は国土地理院ホームページより)

神奈川県山北町山市場・平山満蔵寺の断橋供養塔

満蔵寺の境内奥に「断橋遭難供養塔」が立っていました。「大正四年十月廿七日夜/吊橋墜落遭難志望者」銘もあります。死者は男1名、女5名。

河内川沿いの集落はどこも左岸にありますが、平山だけが右岸にあり、吊り橋で行き来していたのでしょう。二十七夜の月の出は翌日の朝方、何かの集まりの帰りの真っ暗な吊り橋を大勢で渡ったのでしょう。その重みに吊り橋は耐え切れず、谷底に落ちてしまった。十月下旬の谷川の水は冷たかったはずです。

境内には石幢もありました。地蔵が持つ蓮華(?)がユニークです。

(地図は国土地理院ホームページより)

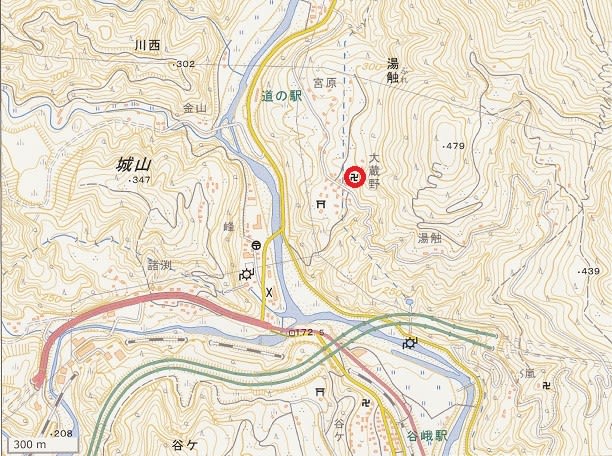

神奈川県山北町大蔵野・長光寺の唯念名号塔

大蔵野は山の斜面にあり、段々畑と坂道からなる集落です。そのため曹洞宗長光寺の境内も狭く、墓地は少し離れた山の斜面を削って造られました。何もないと思った境内奥に名号塔と庚申塔がありました。

名号塔の名号は仏・菩薩の名。とくに南無阿弥陀仏の六字名号を刻んだものを名号塔とすることが多い。長光寺の名号塔には丸みのある豪快な文字で「南無阿弥陀仏」、下に「唯念」の花押。これは丹沢の西の山中、静岡県小山町の奥の沢を拠点に駿河・伊豆・相模一帯で念仏布教をした唯念(1826~80)の唯念名号塔です。

庚申塔は笠が失われているが、これは笠付角柱型といわれる庚申塔。正面と左右脇に猿が刻まれているものです。正面には「過去心不可得」銘。仏書によると、金剛経のなかの三世心不可得の一つのようです。残る二つは「現在心不可得 未来心不可得」です。金剛経は特に禅宗で読誦されている経典で、この偈頌がある庚申塔が禅宗の寺の境内にあるのは、曹洞宗であるこの寺の僧侶の指導があったためと思われます。

(地図は国土地理院ホームページより)

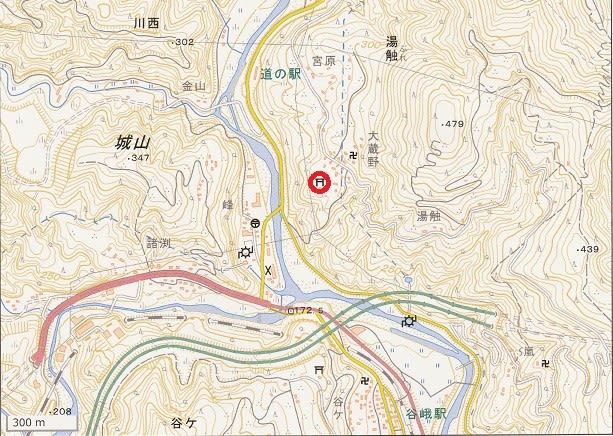

神奈川県山北町大蔵野・須賀神社の忠魂碑

第二東名の工事が進む大北野の集落では、トンネルと橋の工事が同時に進行して賑やかな様子。

そのなかに鎮まっている須賀神社に忠魂碑が立っていました。

忠魂碑は国のために戦って戦死した兵士を祀るために造立された石碑。その始まりは、幕末の戊辰戦争の官軍戦死者を表彰するため、明治2年に東京九段に創建された東京招魂社にあるそうです。これが明治12年に靖国神社と改名して今日に続いています。これとは別に各地で忠魂碑が立てられました。

須賀神社の招魂碑は「陸軍大将乃木希典閣下直筆」銘がある日露戦争の戦没者を祀ったもので、背面に出征軍人として、国民兵之部・後備役之部・予備役之部、補充兵役の名前が並んでいました。一見してこちらも賑やかに様子ですが、神社は鎮まりかえっていました。

(地図は国土地理院ホームページより)

茨城県笠間市泉・愛宕山の十三天狗

天狗の面が飾られた愛宕山の本殿裏に、この山の祭神飯縄社が祀られていました。その背後に並ぶ石祠が十三天狗。中央に一回り大きな石祠を置き、コの字型に12の同じ石祠が並んでいます。

知切光歳氏は『天狗の研究』(注1)で、愛宕山の十三天狗は「平田実篤の『仙境異聞』(仙童寅吉物語)によって、にわかに世人の注目を浴び、重味を加えた(略)寅吉が言いだす以前は、ささやかな無名天狗群の小祠にすぎなかったし、もっと以前は十二天狗であった」と説明しています。寅吉は江戸にいた超能力を持ち、愛宕山に飛んで修行をしたという子供。実篤が寅吉から聞き書きを始めたのは文政三年(1820)とされ、これが実篤の霊界へ入る切掛けの一つとなったといわれています。

十二天狗は古くから愛宕山にいた天狗。新しく加わったのは筑波山麓狢打村の長楽寺で、後に十三天狗の首領になったと、これは岡村青氏の『常陸国天狗譚』(注2)にある寅吉の話。天狗は山奥で修業する行者ともいわれ、その話は現実と異界が入り混じっていますが、霊山に限らず寺社信仰の始まり、創建の一旦が垣間見られるものもあり、それを庶民に仕掛け布教した宗教者が沢山いたのが江戸時代でした。

十三天狗の下には地蔵菩薩、聖徳太子などもありました。

(注1)知切光歳著『天狗の研究』昭和50年、大陸書房

(注2)岡村青著『常陸国天狗譚』昭和55年、筑波書林

(地図は国土地理院ホームページより)