千葉県成田市(旧下総町)青山・東光寺の川崎大師

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯の青山を訪ねました。ここは東光寺を中心に、薬師堂や北辰神明社が建ち、そのなかに石造弘法大師を納めた小社が二社並んでいました。

その一つはこの地方に組織された成田組十膳講八十八所霊場の一つ。千葉県北部と茨城県南部の下総地方には、江戸時代中期以降四国八十八霊場を移したミニ霊場が各地につくられました。ミニ霊場は大きな寺を起点としてはいますが、その多くは小さな木祠に石造弘法大師(一部に木彫もある)を祀ったものです。

もう一つは川崎大師を祀った小社です。社内には川崎大師からいただいてきたお札がきれに並んでいました。川崎大師の本尊は弘法大師。青山の集落では「誠心講」という川崎大師の講をつくって、毎年川崎大師へ参拝したそうです。川崎大師がどのような布教活動をしたかは手もとに資料がありませんのでわかりませんが、川崎大師は東京西新井大師、千・香取の観福寺とともに関東の三大厄除け大師とされ、江戸時代中期より繁盛したようです。青山からは観福寺が近いのですが、わざわざ川崎まで出かけたのは、旅の楽しみがあったのでしょう。

小社の近くには「奉待十九夜講中/天明二(1782)」銘の如意輪観音が座していました。

(地図は国土地理院ホームページより)

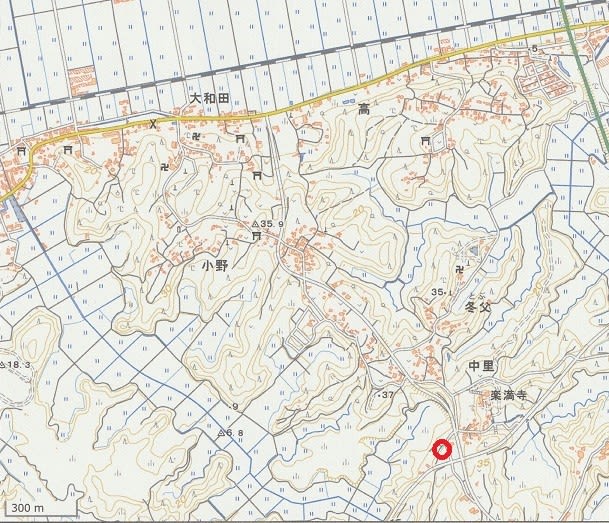

千葉県佐倉市(旧下総町)中里の道祖神石祠

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯を訪ねました。ここで紹介するのは下総町で中里の道祖神としている場所です。

集落外れの畑に土手を利用したこの場所には小型の石祠が山ほど積まれていて、その数の多さに驚きました。ほとんどが土手に寝かされ重ねられた異様さにも驚きです。

石祠のほとんどは屋根から室部と台座が一体となった30センチ前後の高さで、室部正面に「道祖神」銘のあるものが若干あるだけ。見た目には同じような石祠ですが、詳細に調べればみな違っていて同じものは無いとも言えそう道祖神です。しかしこれほどの道祖神石祠を、石工あるいは手馴れた人が造ったのかの判断は難しいところです。推測ですが、奉納された時代が短期であれば専門の石工がいたともいえる数の多さです。

大型の石祠も少しあり、こちらには造立年が入ったものがありました。そのいくつかはいずれも文化年間(1804~1818)初めの銘があり、この時代に道祖神石祠の奉納が始まり、続いて小型の石祠の奉納が始まったと推測するのが妥当でしょうか。奉納目的は下総町の案内にあるとおり、夫婦円満、安産・子育。とにかくすごい数の道祖神石祠でした。

(地図は国土地理院ホームページより)

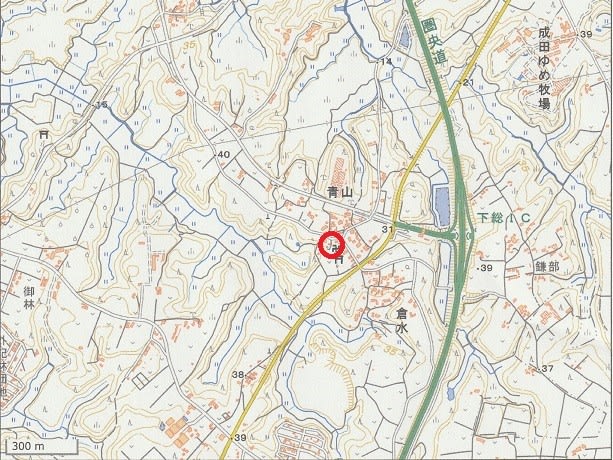

千葉県佐倉市(旧下総町)中里・楽満寺の坂道供養塔

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯にある楽満寺を訪ねました。

山門にユニークな像容の観音石仏が座していました。三十三所観音の一部で、残りは境内に並んでいます。近郷の女人講は造立したものです。三十三所といっても、像容をみると西国ではないものです。境内にはこれとは別の観音石仏もあり、こちらには西国札所二十二番のご詠歌が刻されていました。これら女性が造立した観音石仏があるのは、この寺が子授け・安産・子育ての如意輪観音を本尊としているからでしょう。寺ではこの本尊を源頼朝の妻政子の念持仏だったとしています。政子から如意輪観音を譲り受けたのはこの寺を開山・国一禅師(1233~1321)。国一は常陸生まれで鎌倉・臨済宗建長寺派の僧。もっとも政子は嘉禄元年(1225)に亡くなっています。

境内奥から山の上に立派な石段が続き、登り切ったところに立つのが坂道供養塔です。「文化七年庚午(1810)」銘。石段の先には「端栄山霊感講三十三観音新設記念碑」端栄山は楽満寺の山号、三十三観音は楽満寺境内に立つ新しい石仏か。

供養というと仏・法・僧や死者に供物を捧げることですが、この国では地震や津波での死者供養から動物や植物、橋や石段や石垣を造っても供養塔を造立しました。人形供養や針供養の行事もあります。八百万の神の国ですから、供養塔も八百万です。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県佐倉市(旧下総町)冬父・迎接寺の阿弥陀、観音

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯の冬父にある迎接寺を訪ねました。

迎接寺は平安時代末から鎌倉期にかけて造られた阿弥陀・観音・勢至の来迎阿弥陀三尊を本尊とするこの地方の名刹。来迎阿弥陀は、臨終の阿弥陀信者を西方極楽浄土へ迎えに来る姿。迎え方には生前に積んだ功徳により九つの区別があります。いわゆる上中下の三品と上下中の三生の組み合わせの九品(くほん)で、阿弥陀の手に位置と印相で現しています。絵図や石仏では迎えに来る阿弥陀の印は上品下生(じょうぽんげじょう)が多く見受けられます。

迎接寺の古い墓地にそのような弥陀と観音の美しい墓石が並んでいました。写真は来迎印の阿弥陀如来、十一面観音、如意輪観音です。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県佐倉市(旧下総町)高の月輪神社の天神

利根川下流の下総町が成田、市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯を訪ねました。ここに案内するのは高集落の月輪神社金環殿の奥にある天神様木祠に鎮座する木彫の天神です。

高集落外れに「月輪神社」の扁額がかかり、社殿に「金環殿」とある神社のさらに奥にある木祠が天神様。

祀られているのが木彫の天神で、冠をつけ袍姿の坐像の胸に天神の象徴梅鉢紋をつけています。右手は笏を持つように握った形、左には太刀をさしているはずですが、これは見当たりません。

これまで山や山麓の石仏をだいぶ見てきましたが、天神をはじめとした神像の石仏にはほとんど出会いませんでした。仏像が路地に立てられたのに対して神像は社殿に祀るという意識が強かったようで、数少ない天神石像は石祠内に祀られるケースが多い印象です。

山麓の寺社巡りをするようになって気づいたのは、木彫の神像を祀る小社が多いことです。基本的には姿を現さないこの国の神ですが、近世になると掛軸などに神の絵図が登場して、これを手本に木彫が造られたと思います。これが石仏になった例が天神で、他には天照、春日、八幡、稲荷などがあります。木彫道祖神なども、石像になる前は木彫あるいは藁などの人形の時期があり、いまでもその形を続けている地方があることも知られています。

(地図は国土地理院ホームページより)

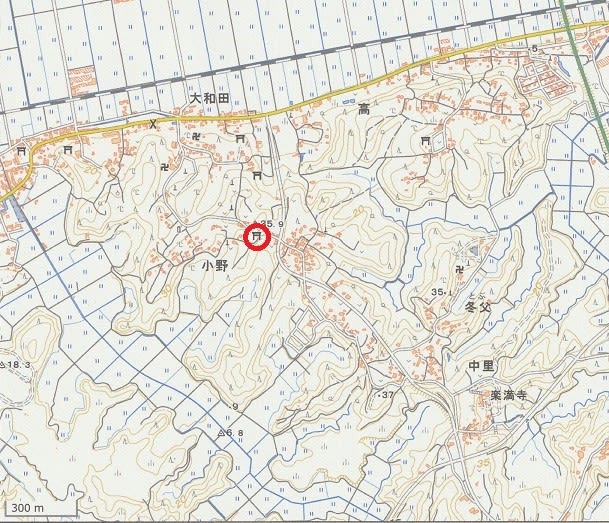

千葉県佐倉市(旧下総町)小野・八幡神社の男根

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯の小野八幡神社で、石碑に彫られた男根がありました。

これは男根石と同じ趣旨の性神です。男根の大きさは約20センチ。

これまでいろいろな石造男根を見てきましたが、この形は初めてです。淫祠(いんし)として為政者が造立を取り締まってきたこの種の石造物が、各地に残っているのは、性神信仰の根強さを示すものです。八幡神社の性神がどのような信仰背景があっての造立かは不明ですが、子授け子育てを願う神の一つであることは間違いありません。

性神の脇には同じような男根のミニサイズの片割れがありました。このようなミニサイズの石造物は下総町の道祖神に見ることができます。

この下総町には小さな石祠を道祖神として祀る風習があります。次回から下総町の二か所から紹介しますが、どうしてこのような形の道祖神を造るようになったかも不明です。下総町では夫婦円満、安産・子育てと案内しています。また同じような石祠は成田市や佐倉市でも散見することがあります。

(地図は国土地理院ホームページより)

千葉県佐倉市(旧下総町)大和田・龍安寺の十九夜塔

利根川下流の下総町が成田市と合併したのは2006年。旧下総町の丘陵地帯の大和田にある龍安寺を訪ねました。

龍安寺は曹洞宗の寺で山門前に禅宗特有の「不許葷酒入山門」の結界石が立っていました。その裏側には弘法大師の石仏群は、この寺が成田組十膳講八十八所霊場の一番になっているための造立でしょう。

境内に入ると、左手に菩薩の石仏が並びます。その右端に座すのが「奉待十九夜/文化十四丑(1817)」銘の十九夜供養塔。

十九夜塔は女性たちが、月齢十九日の夜に当番あるいはお堂に集まって経を唱え、歓談した行事を行って造立した石塔です。集まったとき掲げる軸の本尊は如意輪観音とされています。したがって造立された十九夜塔も例外もありますが如意輪観音がほとんどです。龍安寺の十九夜を見ると観音特有の頭上の化仏や持物の蓮華はありません。ところが膝に両手で赤子を抱いています。像容だけを見ると子供を抱く子安観音ということになります。石塔の十九夜塔の主尊は当初の如意輪観音でしたが時代を経ると子供を抱く像容に変化してきました。これは十九夜の信仰が念仏から安産に変化したためとの指摘もあります。その様子を中上敬一氏の「十九夜念仏源流考」(注)から簡単に紹介します。

中上氏によると、十九夜念仏塔は江戸時代の寛永期に茨城の利根川流域に登場し、千葉や栃木に広がったようです。この初期十九夜の主尊は阿弥陀如来。これが女性の信仰に変わったのは、女性が落ちる血の池地獄から救済する『地盆経』を背景とした十九夜念仏和讃にあり、血の池地獄に苦しむ女性を救うのが如意輪観音であるところから、十九夜信仰の主尊に定着していったと推測しています。また、茨城に残る十九夜の由来に、女の厄年が十九歳であることを歌っていることをあげています。また早婚であった江戸時代の19歳は心身共未熟なため、出産による死亡率が高かったことへの安産祈願を如意輪観音に願ったことを紹介しています。こうして登場した十九夜塔の如意輪観音が赤子を抱く姿になるのは江戸時中期からのようです。

(注)中上敬一著「十九夜念仏源流考」『日本の石仏54』1990年、日本石仏協会

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県本庄市児玉町秋山・十二天山の十二天

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。十二天はその秋山集落の山中に建つ神社です。

秋山集落から林道に入り、馬頭観音が鎮座する瓦屋根の木祠が建っているところがかつての登山口で、石燈籠に「従是千百米」銘がありました。

今の登山口の十二天池で、社務所・十二天会館が建っています。林道はさらに奥にのびて十二天神社の下まで入ります。

ところで十二天は仏教の守護神、とくに密教の守護として行や儀式が行われた道場に絵図として用いられたようで、木彫としても少なく、石仏となるとほとんどありません。一般には災厄から守護とされたようです。山ではこれまで奥多摩の三ノ木戸山と西上州の馬居沢秋葉山で十二天に出会っています。奥多摩の三ノ木戸山の十二天尾根には「十二天山神」銘の丸石があり、宮内敏雄氏の『奥多摩』(注)に「十二天は天神七代・地神五代を祀った宮」とあります。この神名は明治の神仏分離で仏名から変えた可能性もありそうです。西上州では十二天の各天部の銘が刻されていましたから、こちらは間違いなく仏教の十二天です。それにしても里山に祀られた珍しい神仏の背景には、近世初頭に活躍した修験者たちの姿が見え隠れしますが、十二天もその一つでしょう。

秋山の十二天も災厄守護の信仰で霊験があったのでしょう、山頂の十二天社に続く石段の両脇に祈願成就を報告する石碑がいくつも立っていました。

(注)宮内敏雄著『奥多摩』1944年、文松堂書店

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県本庄市児玉町秋山・薬師堂裏の二十二夜塔

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。その山裾に建つ薬師堂の裏庭に石造物が並んでいました。一か所に集められたといった感じです。

「猿田彦大神」、「庚申塔」、青面金剛庚申塔、墓石2基、石祠型墓石、宝篋印塔型墓石、二十二夜待供養塔、卵塔2基。庚申関係の石造物が3基ありますから、庚申信仰が継続して行われてきたのでしょう。卵塔は僧侶の墓石、石祠型墓石は江戸時代初期のものです。二十二夜塔には「二十二夜待供養/延享二年乙丑(1745)十二月廿二日/女人十一人」銘がありました。

『日本石仏事典』(注1)には月待塔として十三夜塔から二十六夜塔まで解説され、これらが近世の造立で、地域により偏りがあり、造立者が男か女か、信仰の具体的例なども紹介されていて、実にさまざまな願いが込められての信仰だったことがわかります。そして二十二夜についは、ほとんど女人講であり、如意輪観音の像や二十二夜の文字を刻むものが多いとし、埼玉の北西部や群馬の中・西部に濃密であると解説されています。

ところで近世以前の月待行事についてはあまり資料がなく、『日本の石仏』№22(注2)を参考に要約すると、まず月を見る行事は古くからあり、これに仏教がかかわって月待信仰に引き継がれていったことがわかります。仏教の月の仏は月天(月天子)。月天子の本地仏が勢至菩薩で、月の信仰の本尊として勢至菩薩が信仰されたようです。また勢至は中国の五大十国(907~960)のころ生まれた三十日仏の二十三日が有縁日の仏。こうして月待信仰は二十三日に勢至菩薩を本尊として信仰として定着していったことが指摘されています。これとは別に仏教では十七夜から二十三夜までの月待を行う〝七夜待〟の行法が行われていました。その本尊は『修験深秘行法符咒集』(注3)によると17夜聖観音、18夜千手、19日馬頭、20日十一面、21夜准胝、22夜如意輪、23夜勢至菩薩(ここに並ぶ六観音は准胝が入るので真言系)。後にこの七夜待の行事は一般にも広まり、さらにこれを一夜ずつ独立させたのが、近世に行われた十九夜・二十三夜などの月待信仰ではないかともいわれていす。これを主導したと思われるのが修験者で、『修験深秘行法符咒集』は修験が相伝した秘法をまとめたもので、月待のそれぞれの日ごとの本尊と行う行法が記されていて、先にも書きましたが二十二夜の本尊は如意輪観音となっています。

(注1)『日本石仏事典』庚申懇話会、1975年

(注2)『日本の石仏』№22、日本石仏協会、1982年

(注3)『修験深秘行法符咒集』日本大蔵経編纂会偏、2010年

(地図は国土地理院ホームページより)

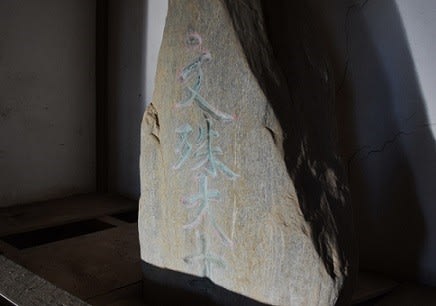

埼玉県本庄市児玉町秋山・直正寺の文殊大士

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。その山際に建つのが禅宗の戸田山直正寺。本堂とその上に立つ文殊堂からなる寺です。

寺の案内には、江戸時代初期の「承応元年(1653)戸田五郎左衛門直正が、戸田氏の供養のため廃寺を中興した」とありました。戸田氏はこの地を給地とした旗本。

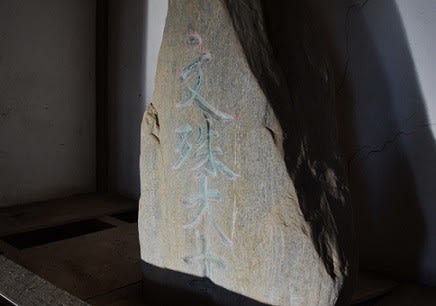

文殊堂は向拝柱を飾る豪華な木鼻と禅宗独特の花頭窓がある落ち着いた建物です。しかし堂内は畳もあげられて荒れるにまかせた感じ。天井の花絵のほとんどは薄れてしまいました。ここに案内する「文殊大士」の文字塔は、片付けられて淋しい仏壇の下に置かれていました。自然石を利用した文字塔です。

文殊大士は文殊菩薩の一つの呼びかたで、特に禅宗で修行僧の理想形として僧形の文殊大士が座禅堂に安置されてきました。したがって像容のある石仏として野に祀られることはなかったようです。

禅宗の寺らしい石造物が文殊堂上の歴代僧侶の墓地にありました。円柱の塔身に丸い笠を載せた石塔で、形から笠塔としておきます。禅宗らしいのは、丸い塔身に刻された「兼中到/正中偏/偏中正/正中来/兼中至」銘。仏書によるとこれは、中国唐の時代の禅僧が唱えたもので「偏正五位」として、曹洞宗に引き継がれてきた考えのようですが、この説明をするには難しすぎる文言です。

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県本庄市児玉町秋山・秋山新蔵人神社の五神神名塔

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。その山裾に建つ秋山新蔵人神社は、南北朝時代この地に縁があった秋山新蔵人光政の子孫が祀ったものと、境内の案内にありました。それは小さな社殿で、秋山集落に建つ寺社はどこも質素といった印象です。

境内の隅に五角柱のそれぞれに「埴安媛命/倉稲魂命/天照大神/大己貴命/少彦名命」銘を刻した五神神名塔が祀られていました。高さ78センチ。五神神名塔は関東では、佐倉、相模など限られた土地で造立されたことがわかっています、どこでも70センチ前後の高さです。この石塔の造立目的は五穀豊穣を願うもので、土の神を祀る〝社日〟の習俗が根底にあるとされ、この石塔を地神と呼ぶ地方もあります。

社日は「一年に二回あり、春分と秋分に最も近い戊の日をいう。この日は、産土神に参拝し、春には五穀の種を供えて豊穣を祈り、秋には収穫のお礼参りをする」(注1)。

この社日を石造物として具体化した一つが、五画柱に五神名を刻した様式で、それを提唱したのが大江匡弼(1725頃~1790)、天明元年(1781)に著した『春秋社日醮義(しょうぎ)』にあると指摘されています。匡弼は関西の人で、宗教学者。

具体的な祀り方は、同書に図解されていて、五角の石柱に五神の名を刻むこと、天照大神を北向きに祀ることなどが基本となっています。これが徳島地方に多いのは「寛政元年(1789)、富田八幡宮祠官・早雲古宝が時の徳島藩主蜂須賀治昭に意見を申し入れ、以後各村浦に地神塔を建てて祀らせるようになった」(注2)とあるように、藩あるいは宗教者の勧めがあっての造立だったようです。

児玉町の山には実に様々な神々が祀られていて、近世に宗教者が盛んに活動をした痕跡が見られます。五神神名塔は秋山集落の西の稲沢集落の山中でも見ていますから、この地方でもこの神を祀るよう勧めた宗教者がいたはずです。

(注1)『こよみ読み解き辞典』1993年、柏書房

(注2)高橋普一著「地神信仰に見る均質性と多様性-徳島県那賀郡那賀町の事例より―」『日本の石仏』№96、日本石仏協会

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県本庄市児玉町秋山・御嶽神社の大磨羅

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。その山裾に建つ御嶽神社があるというので訪ねてみました。

御嶽(みたけ)神社というので、木曽御嶽(おんたけ)ではなく奥多摩の御嶽神社を勧請したものかと訪ねたのですが、それは小さな敷地の小さなお宮で、脇に大きな男根石が鎮座していて、予想は大外れでした。

案内によると、御嶽神社は「この地にある飯島一族の氏神様で、古くから子孫繁栄、夫婦和合の神様」ということでした。さらに「御神体は石棒で(略)その型にならってか、大小様々な石棒が人知れず奉納され(略)秋山の大魔羅と呼ばれている」とありました。

お宮をのぞくと内部には小さな木の男根が沢山納められていました。案内には「あまりの多さに氏子が時折取り片付ける事もある」とも。肝心の石棒ご神体はご近所の家が預かっているということで見ることはできませんでしたので、大魔羅である男根石なのか古い時代からの石棒なのかはわかりません。珍しい例になりますが、縄文時代の祭祀として使われた石棒を祀っている小社もあったりします。

(地図は国土地理院ホームページより)

埼玉県本庄市児玉町秋山・日輪寺の宝篋印塔

秩父の山脈は本庄市の西の児玉町あたりから始まります。その山裾に建つ日輪寺は真言宗の寺、境内に宝篋印塔のような石塔が立っていました。

この塔、相輪はあるものの笠は宝篋印塔のものとは違う層塔や宝塔のような形です。二段構えの上塔身の四面に彫られた種字金剛界四仏(阿閦・宝生・阿弥陀・不空成就)が宝篋印塔であることを示しています。これに「宝篋印塔」銘でもあれば間違いなく宝篋印塔となるのですが……。

宝篋印塔は宝筐印陀羅尼を納めるための塔で、鎌倉時代以降石塔の一つとして盛んに造立されました。江戸時代になると墓石としても造立され、形も変形を重ねてこの日輪寺のような宝筐印塔も登場しました。

造立の目的は下塔身に刻まれています。

「経曰若有 有情能於 此塔一香 一華禮拝 供養八十」

「億刧生死 重罪一時 消滅生免 災殃死生 佛家若有」

この銘の解説は『日本石仏事典』(注)から案内します。

「この塔に一香一華を供え礼拝供養すれば 八十億刧生死重罪が一時に消滅し 生きている間は災害から免れ 死後は必ず極楽に生まれかわる」。この銘こそ宝筐院陀羅塔の造立目的を記した『宝筐印陀羅尼経』の文言です。

境内には石祠型墓石もありました。埼玉ではこの本庄市あたりから北にかけてこの形の墓石が残されています。

(注)『日本石仏事典』庚申懇話会、1976年、雄山閣出版

(地図は国土地理院ホームページより)