糸数分室というよりも、

糸数の「アブチラガマ」といったほうが、

認知度がどちらかというと高いかもしれません。

南城市の糸数にあるガマ(自然洞窟)です。

平和学習では必ず訪れる場所ではないでしょうか。

もっとも、1990年代は南城市というのは存在せず、

玉城村(たまぐすくそん)の糸数でしたね。

近隣の町村が合併して南城市になりました。

また、その当時は「アブチラガマ」というよりは、

「糸数壕」という名称がよく使われていた記憶があります。

南城市の公式サイトによると、

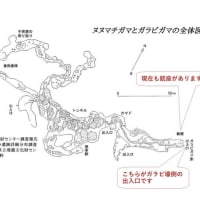

全長は270mほどあるそうです。

ガマとしては大きいほうに入るのではないでしょうか。

そのガマと「ひめゆり」に何の関係があるかといえば、

それをごくごく簡単に説明すると、

沖縄戦当時、

南風原陸軍病院壕に収容できなくなった負傷兵を、

このアブチラガマに移動させたということなんですね。

だから「糸数分室」なのです。

負傷兵を収容したのですから、

当然、軍医や従軍看護婦等が移動するわけですが、

同時に「ひめゆり」たちもこの糸数分室へと、

少数ながら移動してきたということなんですね。

最初から軍の施設だった南風原陸軍病院壕に対し、

アブチラガマには住民たちが既に避難していて、

軍民共同で使われていたガマでもありました。

さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、

インターネットや書籍等で検索してくださいな。

比較的簡単に見つかるはずですよ。

さて、

この糸数壕=アブチラガマに初めて訪れたのは、

90年代中盤の頃でした。

書籍などで事前にある程度の予備知識だけをもって、

とりあえず現地に向かったのですが、

最初はなかなか見つからなかったんです。

予備知識といっても、

現在のようにグーグルマップで一発検索なんてありませんし、

インターネットの情報なんて、

まだまだ影が薄い時代でした。

第一、90年代の後半までパソコンすら持っていませんでしたから…

それにアブチラガマについての詳細な地図だって、

持ち合わせていませんでした。

内部がどうなっているかについては、

詳細に調査したものが既にあり、

書籍化されたものまであります。

ま、地元の人ならすぐにわかるのでしょうけれども、

自分は沖縄に移住していたわけではありません。

その時は自分と友人二人で、

その中の一人は沖縄出身でも北部出身です。

南部地域には親戚もいなくてわからないということで、

場所を特定するために自動車でグ~ルグルしていたのを、

おぼろげながら思い出すことができます。

今回のアブチラガマに限らず、

場所が不鮮明な南部戦跡を一カ所一カ所、

ほとんど一人でコツコツと地図を広げて探していたので、

たとえ見つからなくても「次でいいや」って感じでしたから、

グルグルしてても特に不満はないし、

飽きませんでしたよ。

事前にある程度調べていたのに、

場所がどこだかわからなかったのですが、

意外と役立った情報が一つありました。

なんの書籍か忘れてしまいましたが、

アブチラガマ近くの食堂で、

懐中電灯や長靴を無料で貸してくれる、

確かそのようなことが書かれていたのです。

そういうわけですから、

たとえアブチラガマがわからなくても、

その食堂を探せば何とかなると思いまして、

自動車でグルグルしていた時、

比較的簡単に見つけることができました。

ま、道路沿いでしたからね…

こじんまりとした食堂というか定食屋というか、

比較的小さな建物があり、

その壁面には「懐中電灯・長靴貸します」というような文字が、

手書きの塗料で書かれていましたよ。

南城市の公式サイトによると、

アブチラガマには年間13万人が訪れるそうです。

1990年代も同じかどうかわかりませんが、

懐中電灯や長靴の無料貸し出しがあるってことは、

それなりの人数が訪れていた場所だということかもしれません。

それとも、

その食堂はアブチラガマの訪問客を見込んでいたのでしょうかね。

もしそうだとすれば、

既に大勢の人たちが慰霊や観光や平和学習で訪れていたのかも…

2020年現在では南城市が運営する「糸数アブチラガマ案内センター」が、

懐中電灯やヘルメットの貸し出しをおこなっていますが、

1990年代当時はそのような施設がなく、

食堂経営のついでにやっていた感じもしました。

ちなみに「糸数アブチラガマ案内センター」は2002年開館で、

以前は「南部観光総合案内センター」という名称でした。

とにかく中へ入って懐中電灯を借り、

「糸数壕はどこですか?」みたいなことを尋ねたら、

「自分で探してください」と言われたのをハッキリ覚えています。

文章で書くと「冷たい対応」だと思われるかもしれませんが、

勘違いなさらないでくださいね。

少なくとも自分は「冷たい対応」だと思っておりません。

実を言うと、ちょうどお昼時の時間でして、

カウンター席には作業服を着たおっちゃん、

あんちゃん連中がぎっしり座っていました。

多分、道路の拡張工事なんかをしていた、

建設作業の人たちじゃないかな。

現に大規模な道路工事をしていましたから。

それに対して、

厨房では女の人がたった一人で切り盛りしていたのです。

そんなクソ忙しい時に聞いたもんだから、

タイミングが非常に悪すぎましたね。

誰だってそうなると思いますよ。

そういうわけですから、

たった一人で立ち回る相手のことを考え、

懐中電灯を借りただけですぐに退散しました。

しかし困りました。

結局自分たちで探さないといけません。

しかも、これまたタイミングが悪く、

夕方の便で東京に帰る予定でしたから、

それに合わせて那覇空港へ行かなければなりません。

だから出来るだけ早く見つけたかったのです。

「次でいいや」なんて余裕なことを言ってはみましたが、

やはり時間の制約からは解放されませんね…

ガマというより自然洞窟の入口なのですから、

それなりの特徴があるのではないかと思い、

自動車から降り3人で周囲を見渡しながら、

ブラブラしてみることにしました。

なんか、わかるんですよね。

整地された畑に囲まれていても、

そこだけが木々に覆われているというか、

鬱蒼とした茂みがある、っていうような、

そんなイメージなんですよね、

南部地域のガマっていうのは…

慰霊碑とかが建立されていたら、

遠くからでも見つけやすくて、

非常にわかりやすいんです。

村道というか農道というか、

畑や民家の間をキョロキョロしながら、

細い道路を5分ぐらい歩いたでしょうか、

幸運にも木々が鬱蒼とした場所に出くわし、

すぐにそこが入口だとわかりました。

現在のアブチラガマは「入口」と「出口」が設定されていて、

「入口」は住宅地のすぐそばにある細い通路で、

「出口」は木々が鬱蒼と茂っている広い場所です。

その「出口」を見つけたということになります。

当時はそんな設定はされていませんでしたね。

「南部観光総合案内センター」ができた2002年以降だと思います。

後でわかったことなのですが、

懐中電灯を借りた食堂を起点とするならば、

「入口」側のほうが近かったのです。

ちょっと振り向けばすぐ見つかるほどの距離ですが、

自分たちは真逆の方向を歩いていってしまったので、

結果的に「出口」のほうへ向かったというわけでした。

でも、当時は案内板がなかったような気がするんですよね。

それとも見落としただけなのかなぁ…

ま、いいか。

次回以降に続きます。