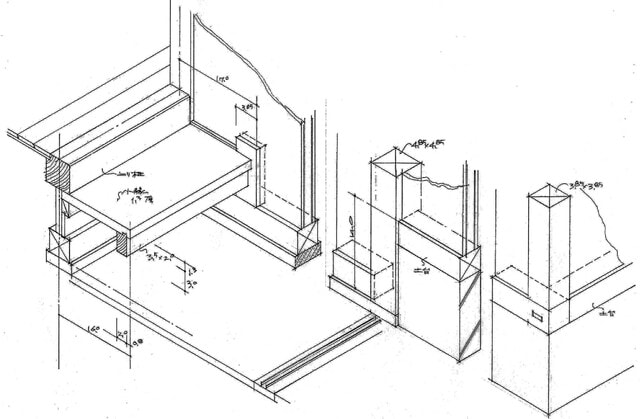

4)土台と大引、根太の組み方の検討

大引、根太、床板は、単に荷重を支える部材ではなく、一旦組み上がると剛性の強い面となるため、立体を構成する有効な部位として働く。特に、大引は土台とともに床面の水平骨組を構成する重要な部材であり、組み方に注意が必要。

床仕上げ・床高に応じて、大引と根太の高さを検討し、大引をどの高さ、どの仕口で土台に架けるか検討する。 大引の高さは一定にし、床高は、根太の大引へのかかり、あるいは根太の丈で調整する方が施工上間違いが少ない。

大引の間隔は、根太の材寸により決まるが、通常は3尺(909㎜)。

◇土台と大引

A)大引の天端を土台と同じ高さに組む:土台も根太を受ける。大引を土台と同時に組む。 1階天井高さを最も高くできる。

B)大引を土台に乗せ掛ける:土台際(きわ)に根太掛(ねだか)けが必要。柱通りの大引は土台際に束が必要。

◇大引と根太

a)根太を大引の上に乗せる(「連続梁」状態となる)(「連続梁・単純梁」については前章で解説)

-1)丈の小さい根太:45㎜~60㎜程度を大引の上に転がす。@1尺(303㎜:1間の1/6)、1尺2寸(363.6㎜:1間の1/5)

-2)丈の大きい根太:(90㎜~):転倒を避けるため、大引に渡りあご掛けとするのが確実* 大引きへのかかりの寸法で床高を調節できる。@1尺2寸~1尺5寸(363.6㎜~454.5㎜:1間の1/4)

*相欠きの方法もあるが、大引を傷めない点では、渡りあご掛けの方が適切。

b)根太を大引と天端同面で納める場合(単純梁状態となる)

-1)大引間隔3尺( 909㎜):根太75×45㎜以上@1尺~1尺5寸。

-2)大引間隔6尺(1,818㎜):根太 90~105×45㎜以上@1尺~1尺5寸。

床板に厚30㎜(1寸)以上の板を使う場合は、大引間隔6尺、根太3寸角(90㎜角)以上、@3尺で納めることができる。薄い板材を製材できなかった時代には根太を用いず、厚板を張っている。 床高を変える場合は、土台の高さを一定にし、大引の土台へのかかり高さ、または、根太の大引へのかかり高さで調節することもできる。

5)土台の仕口

(1)柱と土台の仕口(一般箇所) (作図は仕上り4寸角を想定して描いています。)

柱は土台にほぞ差しで固定する。

①長(なが)ほぞ差し

柱の根元に長ほぞ(長さ3寸:9㎝程度)を刻み、土台に設けたほぞ穴にはめ込む。柱に横から力がかかると、土台に接する柱の木口とほぞが転倒に対して抵抗する。

ほぞが深いほど摩擦が大きくなり抜けにくい。そのため、ほぞとほぞ穴は、きつめに加工する(ただし、きつすぎるとほぞ穴が割れる)。

②長ほぞ差し・込み栓(こみせん)打ち

長ほぞ差しとした上、込み栓打ちとすると、さらに抜ける心配はなくなる。込み栓打ちは木材の弾力性を利用しているため、金物に比べ、なじみがよく、緩むことがない。込み栓は、堅木で造り、先細に加工する。丸棒型と四角棒型とがある。込み栓の穴は、刻みの段階で設けるのが丁寧な仕事であるが、組んだ後で設けることもできる。告示第1460号では、引張り筋かい(片側)を入れた軸組の柱下部は、長ほぞ差し込み栓打ちでよい。

③短(たん)ほぞ差し

短ほぞ差し(長さ1寸:30㎜程度の短いほぞ)の柱は、ほぞの抵抗が小さく、横からの力で抜けやすい。短ほぞ差し+補強金物(かど金物、山形プレートなど)とすることが多い。告示第1460号では、部位に応じて金物の種類を指定している。

短ほぞ差し+補強金物は、横揺れが反復するとほぞの抵抗が小さいため、金物取付け部に負担がかかり、釘が緩む可能性が大きい。

注 ほぞ:枘 突起物をいう。臍と同源。古くは「ほそ」と発音したと言われる。果実の「へた」も「ほぞ、ほそ」と言う。

(2)土台をT字型に組む仕口と柱の取り付け

土台がT字型に組まれる箇所は、通常、土台と土台の仕口、土台と柱の仕口が重なる。

①平ほぞ(横ほぞ)差し・柱 重(じゅう)ほぞ

②平ほぞ(横ほぞ)差し・割り楔締め・柱 短ほぞ

片方の土台に造り出した横向きの長いほぞを平ほぞまたは横ほぞという。

①:柱に刻んだ重ほぞ(重ねほぞともいう)で、土台の平ほぞを縫う。 重ほぞが栓の働きをして、土台と土台および柱の三者が堅固に接合される。補強は不要。

②:平ほぞを相手の土台にあけたほぞ穴に差し、ほぞの端部を割楔で締め固める方法を平ほぞ(横ほぞ)差し割り楔締めと呼ぶ。土台相互は強固に接合される。しかし、この箇所に立つ柱のほぞは、土台の平ほぞにあたるため短ほぞになる。法規上は柱と土台の接合に補強を求められる。

ほぞの先端にあらかじめ鋸目(のこめ)を入れておき、ほぞを差したあと、鋸目に楔を打ち込み、接合部を密着させる方法を割り楔締めと呼ぶ。ほぞ穴を外側(楔を打つ側)に向かってわずかに末広がりに加工しておくと、楔を打つとほぞの先端が蟻型に広がり、さらに堅固に接合される。

③腰掛け蟻掛け・柱 長ほぞ差し 一般に多く用いられる方法。

片方の土台に、腰掛けを設けた蟻型を造りだし、他方に刻んだ蟻型の凹型に掛ける方法を 腰掛け蟻掛け(または、腰掛け蟻)と呼ぶ。柱の根ほぞは長ほぞ差しが可能。

④大入(おおい)れ蟻掛け・柱 短ほぞ差し+補強金物 簡易な方法として多用される。 大入れは材の全形を相手側に刻む方法。 腰掛けのような受けがないため、基礎が平坦であることが前提となる。

短ほぞ差し+補強金物は、横揺れが反復すると、ほぞの抵抗が小さいため、金物取付け部に負担がかかり、釘が緩む可能性が大きい。

(3)隅部の土台の仕口、隅部の柱の取付け

土台の隅部は、軸組の安定を保つために、きわめて重要。

-1)土台を優先する(土台を直角に回す)場合

①平ほぞ差し・柱 重ほぞ

一方の土台端部を柱幅ほど外側に出し、T字型の土台の場合と同じ方法で納める。土台を表しとする場合(真壁)に適する。土台相互、柱の三者が堅固に接合される。大壁仕上げとする場合は、土台を表しとして、土台より上部を大壁にすれば可能である。平ほぞ差し割り楔締め・柱短ほぞも可能だが、強度の点で、平ほぞ差し・柱重ほぞが適切。

②小根(こね)ほぞ差し割り楔締め(目違(めちが)い付)・柱 扇ほぞ

通常のほぞより幅の狭いほぞを小根(こね)ほぞと呼ぶ。小根ほぞ差しは、ほぞを刻んだ側(差す側)の土台が捩れやすい。目違いを設けて捩れを防ぐ。

隅部は土台の端部であるため、通常のほぞ穴を刻むと割れて飛ぶ恐れがある。土台のほぞを小根ほぞ、柱の根ほぞを短ほぞとすれば納まるが、ほぞ穴が割れ飛びやすい。これを避けるために、小根ほぞの形状を、力が木目に沿って流れないように扇形(端部に向かって逆蟻型)に刻む。これを扇ほぞと呼ぶ。

割れやすい材(ベイマツなど)には不向き。法規上、筋かいが足元に取付く場合は、金物補強を求められる。

③向う大留(おおど)め(目違(めちが)い付)

土台の隅を留めに納め、土台の木口(端部)を見せない方法。基本は②に同じ。目違いを設けた方が確実。良材でないと、留めがきれいに仕上がらない。見えがかりを重視した仕口で、真壁向き。

④大入れ・小根ほぞ差し割り楔締め・柱 扇ほぞ

柱が捩れに耐えられない(アンカーボルトに頼る)。柱には法規上補強金物が求められる。

⑤片蟻掛け・柱 扇ほぞ

通常の蟻型では受ける側(下木)の端部が割れ飛ぶため、位置を内側に寄せ、蟻型も半分にする。最近使用例が多い簡易な仕事。柱が捩れに耐えられない(アンカーボルトに頼る)。柱には法規上補強金物が求められる。

【参考 柱仕上がり4.3寸の場合の土台と柱】 柱:長ほぞ差し込み栓打ち

-2)隅部で、柱を優先させる場合

土台を回さず、隅柱の側面に土台を納める。通常真壁仕様で用いるが、大壁使用でも可。

(作図は仕上り4寸角を想定して描いています。)

(作図は仕上り4寸角を想定して描いています。)

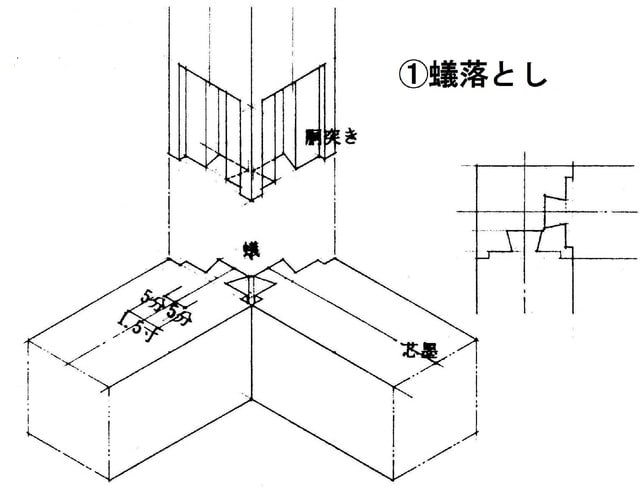

①蟻落とし

土台の端部に蟻型を造り出し、柱に同型の凹型を刻み、土台を据えた後、柱を落して納める。土台が捩れないように、通常は胴付(どうつき 小胴付ともいう)を設ける。二方に蟻型を刻むため、胴突の深さを調節して蟻型同士のぶつかりを避ける。そのために、柱は4寸(120㎜)角以上必要。二方の土台に胴突付の蟻で取付くため、柱の引き抜き、転倒に対して強い。

玄関の柱、土台幅より太い柱などを土台に納めるときにも用いる(農家の大黒柱)。

-3)段違いの土台と柱の取付き

①寄せ蟻および蟻落とし

段違いの二方向の土台に柱を蟻落としで納める。

高い方の土台は、柱の土台を納める位置に逆蟻型を、その下部に土台の蟻型が全部入る大きさの穴を刻み、土台の蟻型をその穴に一旦入れた後、柱を下方へ寄せて落とし込むので寄せ蟻という。低い方の土台は、通常の蟻落としで納める。

②小根ほぞ差し・割り楔締めおよび蟻落とし

玄関まわりなどの土台に段違いがある場合に用いる。低い方の土台に蟻落としで柱を立て、小根ほぞを刻んだ土台を横から差し、割り楔で締める。胴突を必ず設ける。横から差すため建て方で苦労するが、強度は確実。

-4)礎石(石場)立て独立柱と土台の取付き

①小根ほぞ差し 割り楔締め ②小根ほぞ差し 込み栓打ち

③小根ほぞ差し 割り楔締め、小根ほぞ差し 込み栓打ち 併用

柱に二方向から横材を取付けるときの基本的な方法で、土台以外でも常用する。

材の上側に造る小根ほぞを上小根(うわっこね)、下側に造るのを下小根(したっこね)と呼んでいる。柱の内部でほぞ穴が上下で交叉する。捩れ防止のため、必ず胴突(小胴付)を設ける。

【参考 玄関小縁付 仕口アイソメ】