6)土台の継手

(1)土台を布基礎の上に据える場合。

通常は下記の継手が使われるが、次頁(2)の布(ぬの)継ぎ、金輪(かなわ)継ぎを用いることもある。

①腰掛け鎌継ぎ(腰掛け+鎌継ぎ)

腰掛けと鎌継ぎを組み合わせる。竿部分+鎌部分の全長は、 最小でも4寸(120㎜)必要(4寸鎌)。鎌に引き勝手を付けるとよく締まる(点線)。全長が長い方が、直線を保つ効果が大きい。

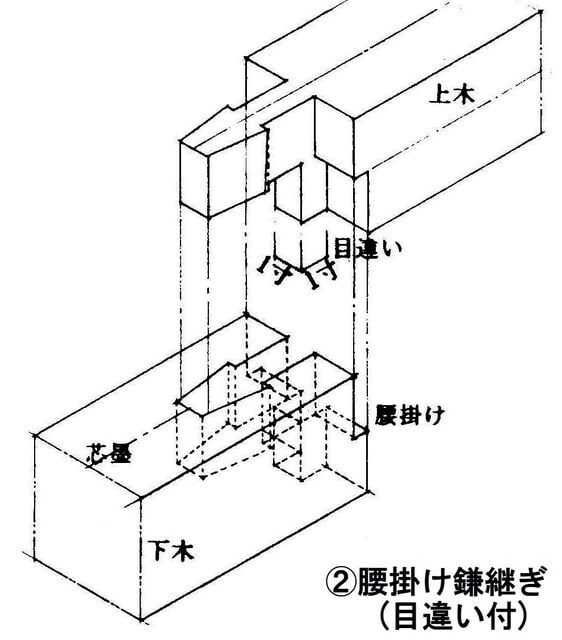

②腰掛け鎌継ぎ(目違(めちが)い付) 材下部の捩れを防ぐため、①に目違いを付け加える。①よりも確実。

③腰掛け蟻継ぎ 一般に多く見られる継ぎ方。 竿がないので、継いだ二材を直線に保ちにくい。

④腰掛け 蟻継ぎ(目違(めちが)い付) 材下部の捩れを防ぐため、③に目違いを付け加える。

⑤蟻継ぎ 丈1寸程度の蟻型だけで継ぐ簡易な方法。強度は弱い。

⑥全蟻継ぎ 材寸いっぱいの蟻型を設けて継ぐ簡易な方法。材相互の不陸を起こしやすい。

⑦腰掛け+補強金物(かすがいなど) 横ずれを起こしやすく、金物が緩めば材が離れる。きわめて簡易な方法。

(2)土台下に布基礎がない場合(土台を独立基礎上の束柱で支持する場合など) 梁・桁と同様と考える。

①布継ぎ 二材同型の鈎(かぎ)型に刻み、合わせ目の空隙に栓を打つと二材が密着する。きわめて堅固。 桁・梁などにも用いる。

②金輪(かなわ)継ぎ(2階床組で解説) ①を縦使いにした継手だが、*部分にも目違いを設ける。きわめて堅固。Bを水平に移動し栓を打つと、AB二材が密着する。桁・梁などにも用いる。

③追掛け大栓(おっかけだいせん)継ぎ(2階床組で解説) 上木を落とし込み二材を密着させ、横から栓を打つ。きわめて堅固。

以上の①②③は二材を堅固に接合する方法。普通は、④の腰掛鎌継ぎが一般的。架構を立体化するためには、少なくとも③追掛け大栓継ぎの利用が望ましい。

二材を密着させる方法として、現在はボルト・ナットによる締め付けが多用されるが、多くの場合、木材の収縮に対応できず、時間を経ると緩むことが多い。

これに対して、木製の栓や楔(割り楔)を打つ方法は、弾力性・復元性(栓と打ち込まれる材がともに木材であるため、双方に弾力性・復元性がある)と相互の摩擦を応用したもので、打ち込み後の緩みが生じることはきわめて少ない(ただし、貫と柱の仕口に使われる楔は、振動により、しばしば緩むことがある。⇒清水寺の床下は、常に点検がなされている)。

④腰掛け鎌継ぎ(前頁参照)

使われることが多い継手だが、継手だけでは架構を一体化できない。継手に無理がかからないように注意する。たとえば、束柱相互が貫などで一体に組まれている場合には、継手に無理がかからないため、使用が可能である。

土台T字仕口:腰掛け蟻、継手:腰掛け鎌継ぎ(目違い付き)

⑤腰掛け蟻継ぎ(前頁参照) 簡便である。

【参考 柱仕上がり4.3寸の場合の土台と柱】 土台表し、隅の土台を芯から7寸外に出して重ほぞとしている。

【上木、下木について 文化財建造物伝統技法集成より】

一般に柱の貫は、梁行が下木で桁行を上木とするのが圧倒的に多い。貫高に段差のつく場合はもちろん、見廻し(同高)に組む場合でも梁行を下木としている。逆の場合もままあるが、地域的な慣用によるものかもしれない。上木、下木の関係は各貫、頭貫、桁に至るまで大体守られているようである。

素朴な考えであるが、小屋を建てようとするとき、柱を建て横木を渡して先ず鳥居型を組むことから始まると思う。建物の使用上、梁間(通常奥行方向)は必要最小限度の長さを確保すると思われることと、梁の長さの関係もあって、先ずこの鳥居型が決まり、あとは桁行方向に並列していけば、任意の面積の建物が得られることとなる。憶側に過ぎないが、案外そんなところに起因しているように思われる。

7)土台と大引の納め方

a)大引を土台天端と同面に納める(天端同面(てんばどうづら))

①腰掛け 蟻掛け:腰掛けで上下の動きを止め、蟻ではずれを防ぐ。通常行われる方法。

②大入れ蟻掛け:全蟻を造り出し、大入れで土台に掛ける。確実な方法。図のaが小さいときには不可(土台4寸角、大引3.5寸角とすると、aは0.5寸:15㎜程度しかない)。

③大入れ:大入れだけで納めると、収縮によりはずれることがある。図のaが小さいときには不可。

④蟻掛け:簡易な方法。蟻首がとぶ(折れる)恐れがある。

b)大引を土台に載せ掛ける 大引の土台にかかる部分について、上記(a)の②、③、④が用いられる。 確実なのは大入れ蟻掛けである。

8)大引と床束の取付け

①目違いほぞ:床束頂部に目違いほぞを造り、大引からのはずれを防ぐため大引に彫ったほぞ穴に横からはらいこむ。

②吸付き蟻:床束の頂部に蟻型を造りだし、大引下端にその逆型を刻み、床束を横からはらいこむ。①よりも確実な方法。

③びんた(鬢太)出し 釘打ち:材の一部を欠き取り、残った部分をびんた(鬢太)と呼ぶ。びんづら(鬢面)とも言う。床束の頂部をびんたにして大引の側面にあて、釘打ちで留める。床の振動で釘が緩む可能性もあるが、一般に行われる丁寧な方法。土台隅に使う向う大留めもびんたの利用。

④かすがい留め:現場あたりで長さを決め、床束の頂部を加工せず、大引下にはらいこみ、かすがいで留める。よく見かける簡易な方法。床の振動で緩む可能性が高い。

床束は、束石(礎石)を適宜配置し、場所ごとに高さを現場あたりで据えつける方法が一般的。基礎工事時点、基礎同様の精度で礎石を設置すれば、床束も加工場であらかじめ刻んでおくことができる。なお、大引面に不陸が生じた場合には、束の下部に楔を二方向から打ち込み調整する。