久しぶりの神社参拝記となります。

神奈川県相模國一ノ宮寒川神社です。

以前、職場で神社巡りが趣味だと話していたら友人が、それじゃあ寒川神社今度一緒に行こうと誘ってくれました。

私は、よく、ひとり神社参拝をしたりするので、あまり関東で誰かを誘って神社に行く事はないのですが、誘っていただけたので一緒に行く事にしました。

大きな神社でしたが、人も少なく、青森県のねぶたを思わせるはりこが飾られていました。

友人がいいます。

「パパと前に来た時は、誰も居なかったのよ。今日は人いるね」

私は、「ん!?」と感じました。

こんな大きな神社なのに、今日は人が少ないなぁと感じていたからです。

「これより少なかったの?誰も居ないなんて、人祓えじゃないかなぁ」

と私は言いました。

「うん、誰も居なかったよ。」と。

神社の歓迎の証で、太鼓の音がなったり、人が居ない神社に参拝出来たりするのは良い事らしいよと言いました。

色々話していると、友人のご主人のご実家の亡くなったお祖父さんは、新潟の由緒正しい神社の奧宮の神主だったというのです。

今は過疎で、神主も違うかもだけど、義理のお兄様は細々とお祀りしているとか。

また、友人自身の母方のお祖父さまは、福井の永平寺の小僧だったともいいました。

私は、永平寺にも行った事があり、常住坐臥の道元さんのことや、私も坐をしていることを話しました。

また、高知の津野山の神様の話しを友人にはじめてしました。

田舎で過疎で神社を守るのは大変かもだけど、きっとご先祖様やご自身のルーツには、深いご神縁があるから大切にしてね、きっと深いご神縁により、歓迎されて人祓えがおこったのかもね、と言いました。

友人は、私の話を聞けて良かったーと言ってくれました。

そしたら、拝殿を後にしようとしたら、ドーンと太鼓の音もしました。

自宅に戻って、今日私と神社で話したことを、ご主人に話したようです。すると、あんな山奥の神社をその様に言ってくれて嬉しいと言って、こちらの神社だよと教えてくれました。そちらの神社は新発田市の二王子神社(奧宮)でした。

後由緒、二王子岳に鎮座、山裾の本社に大 国主命、豊受姫大神、一言主命、熊野加布呂命を祀っている

老婆心ながら、マニアな私は調べて、神様のいわれを色々と伝えました😅

すると、今までそこまでとは思ってなかったけれど、私の話を聞いて、ご主人がとても喜んだようでした。

早速夏に、義理のお父さまと子供達も連れて皆で参拝に行く事にしたと言っていました。

いつか、私も参拝させていただきたいな🥹と思いました。

私にありがとうと言ってきましたが、こちらこそ、職場でも仲良くしてくれて、ご縁に感謝でした。

あ、、寒川神社のお話は、どこかにいってしまいました。申し訳ありません。とても、とても、素晴らしい神社でした。

御祭神は、寒川比古命(さむかわひこのみこと)と寒川比女命(さむかわひめのみこと)のニ柱の神を祀り、寒川大明神と奉称しています。 寒川大明神は相模國を中心に広く関東地方をご開拓になられ、衣食住など人間生活の根源を開発指導され、関東地方文化の生みの親神様として敬仰されてきました。いわれはこちらより。

八方よけのご利益があるようで、四方の神獣もおりました。

また、狛犬はそれはそれは見事でした。

参拝させていただきありがとうございました。

年明けは、はじめて神社側からむかえました。

地元の奉賛会の会長さんとの出会いから年末年始、神社のお手伝いをさせていただくことに。

家族と大晦日の食事をした後、紅白歌合戦を途中で切り上げ、ひとり地元の神社に向かいます。以前姉妹で登拝しました、御嶽神社とも縁がある神社で、武蔵御嶽神社の摂社もあります。

御朱印の書き置きを用意したり。初売りで売る物品を準備したりしました。

地元で生まれ育ち、この地の変遷を見てきた高齢のみなさんが、15名ほど神社に集まり切り盛りしてくださっています。幼い頃からの同窓生のようです。

神主さんが常駐する神社ではないため、奉賛会が常日頃は神社の事を色々やっています。

こうした方々の表立っては見えないお陰様の力があっての神社なのだとつくづく感じました。

年末も、皆さんは準備を沢山していましたし、正月三日日、ずっと神社ボランティアで参拝客に対応するようです。

ある方が、

「私は56歳から、かれこれ20年もやってる。神仏への信仰心が高い方ではないんだけどね。」

と笑いながら話してくれました。

私は、その20年ずっとボランティアで神社の為に行動する行為と姿勢自体がとても素晴らしく、信仰心が高めと自負する私などは、その御方の足元にも及ばないようにも思えました。

70代の皆さんが地元の神社を支えていますが、口々に、高齢化で、この先どうしようか、50代くらいの人に引き継ぎをしないとだけど、なかなか若手が集まらないんだよね、、と仰います。

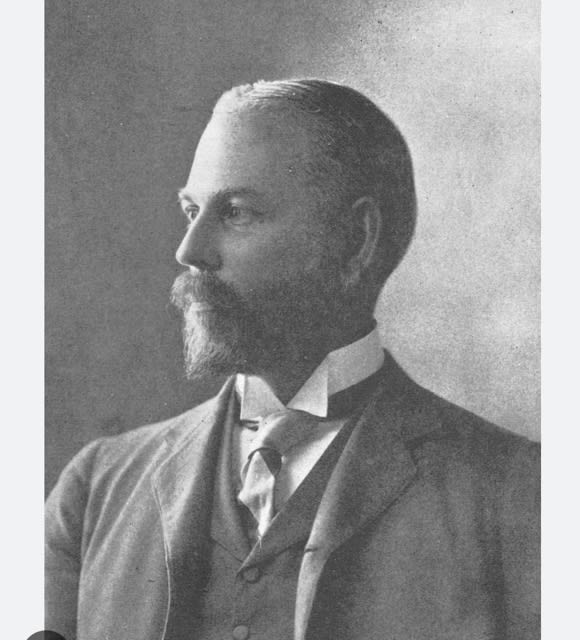

どうにかならないかなぁと。昔から世代交代しながら地元の神社を支えていたようです。話しを聞くと、その方々のお爺さんの写真も神社にあり、戦後からあった神社を支えていたといいます。はじめは小さなお宮だったのが、土地の寄贈やお宮を大きく立て替えたり、など、変遷が社務所の写真に残されていました。

働き盛りの若手は、年末まで仕事し、年末年始はゆっくりし、参拝はしても主催者側を引き受けるには腰がひける、40代、50代、はそんなお年頃かもしれませんね。その年代の方々が積極的に参画するのは難しい😓のかもしれません。

神社を支えて継続させるのは、とても大変なんだなぁと、たった数時間の会話の中、新年を迎える準備をしながら皆さんと話しただけでも感じました。

夜中3時まで社務所にいました。参列者の中には地元の議員さんもいらっしゃいました。日頃ポスターで見かけるお顔の方々が、会長さんに挨拶されていました。その中でも、◯さんは、議員さんの中でも一番よくこの神社に足を運んでくれるんですよ、、とか、言ってました。

その方は、皆さまのお陰様で、、と地元の街頭で一番よくみかける方でした。

政治に疎い私ですが、結びつきってどういう世界でも大切で、心は行動にあらわれるんだなぁと、感じました。

辰年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますように。

法隆寺に行きました。

法隆寺の仏像の中でも、739年に八角堂の夢殿に納められその後、封印された夢殿救世観音をいつかみてみたいなと思っていました。

春と秋の毎年4月11日から5月5日と、10月22日から11月22日の年2回がご開帳のようで、幸運にもみることができました。

救世観音の写真撮影は禁止のためお借りしています。

八角堂は通常、供養塔または仏塔などとして建てられるものだそうで、救世観音は、聖徳太子の供養を目的として祀られた像となります。

太子の死後、都で天然痘が流行し、藤原氏など政治の中枢にいた人物が相次いで亡くなります。聖徳太子の怨霊の仕業だと考えた人は、太子が亡くなってから100年以上を経てから夢殿を建て、太子の等身である仏(像高は178.8cm)をつくり、供養をしたのではないかといわれています。太子は背が高いですね。

聖徳太子の死に纏わる隠された壮絶な権力闘争があったことが、この逸話からも想像できます。

『聖徳太子伝私記』によれば、この像を彫った仏師は、仏の完成後まもなく原因不明の死を遂げたらしく、鎌倉時代には、これを模刻しようとした仏師が、像の完成を見ることなく亡くなったという話もあるようです。

これらからも、更に、夢殿の扉を閉ざし太子の等身像を白布で巻いて封印することに拍車をかけたのかもです。

法隆寺の僧侶たちは、封印を解けば直ちに神罰が下り、地震で全寺が倒壊するという迷信を信じていたようです。

では、誰が封印を解いたのか?

それは、アメリカ人、アーネスト・フェノロサ(1853-1908)です。

西洋化を推し進めた明治時代、沢山ある神社を統合しようと宮を壊し御神木を伐採する動きを止めようとしたのは南方熊楠でした。

日本人が西洋に追いつけ追い越せという風潮のせいで、自国の文化を過剰に卑下する傾向に警鐘を鳴らしたのはアメリカ人フェノロサでした。

明治時代、廃仏毀釈により日本人が捨て去ろうとした仏教美術の数々に価値を見出しました。様々な寺院を訪問する中、フェノロサはまた、何度も断られながらも遂に法隆寺夢殿救世観音の開扉に漕ぎつけました。僧侶は祟りを怖れ逃げたものもいたようです。

救世観音をその目で見た時のフェノロサの興奮は、『東亜美術史綱』に以下のように記されています。

『二百年間用ひざりし鍵が錆びたる鎖鑰内に鳴りたるときの余の快感は今に於いて忘れ難し。厨子の内には木綿を以て鄭重に巻きたる高き物顕はれ、其の上に幾世の塵埃堆積したり。木綿を取り除くこと容易に非ず。飛散する塵埃に窒息する危険を冒しつつ、凡そ500ヤード(450メートル以上)の木綿を取り除きたりと思ふとき、最終の包皮落下し、此の驚嘆すべき無二の彫像は忽ち吾人の眼前に現はれたり。』

450メートル以上のグルグル巻きで、太子像はまかれていたのです。相当辛い思いを持ってお亡くなりになられたのかもしれません。

ところで、フェノロサは日本画においても日本美術に真価を発表し、多大な影響を日本美術学会にあたえます。東京芸術大学の創建にも携わります。

日本を愛し、後に、滋賀県三井寺(園城寺)で受戒し、正式な仏教徒となります。

最期はロンドンの博物館で息をひきとりますが、火葬された後に、遺骨はフェノロサの希望で日本に送られ、滋賀県大津市法明院(受戒した三井寺の塔頭)に埋葬されているようです。

合掌

高野山では、その日に泊まる宿坊に車をとめました。この時期は宿坊は混みます。海外の方も宿泊していました。

高野山金剛峯寺を参拝しました。

コートを車に置いてきたら奥の院で寒くなったので妹の旦那さんにセーターをかりました。

夜は食事を済ませてから、ライトアップされた蛇腹道をとおり、伽藍堂へ。

がらんとした、、という言葉は、伽藍堂の中が空っぽだったことからだとか。夜は夜の風情がありました。

宿坊では、肉魚を使わない料理が御膳に並べられ、美味しくいただきました。

次の日の早朝は、朝の御勤めに参加しました。宿坊の朝は、ピンとした空気がありました。祈りの場にはストーブが置かれ、お坊さんのお話は、日本語だけでなく、宿泊された海外の方にもわかるようにと英語でも説明していました。日本人のオモテナシを感じます。

朝の御膳です。

夜の伽藍堂も良かったですが、朝も伽藍堂へ。

御夫婦で仲良く敬礼されています。

素敵な御夫婦に幸多かれ。