ブログを書き出して6カ月以上になった。その間に感じたことは、記事を書くって中々しんどいなということ。

自分の思っていることのイメージがまとまらない、やっと、こうかなと思っても文にならない。

なら、何か多少でも参考になるものはないかなと、ちょっと思ってみた。

そこで、決していい読者とは言えないけど、昔から馴染みがあって好きな井上ひさしの諸作品を買ってきて読んでみた。

一応、文章に関係しそうな『私家版 日本語文法』(新潮文庫)、『自家製 文章読本』(新潮文庫)、『本の運命』(文春文庫)、

『井上ひさしの日本語相談』(新潮文庫)、『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』(新潮文庫)、『日本語教室』(新潮新書)。

全部読んでみて、では自信がついたか。

結果は全然である。

“日本では、小学生にむやみに「読書感想文」を書かせようとする。

自分が何を感じたか、思ったか、頭の中の感情や情緒を文章で表現することはむずかしい。

ましてや、「本を読んで、どう思ったか」というのは書評を書くのと同じ。

これは僕らにとってもむずかしい仕事です。”とある。

今現在、小学校でどのくらい読書感想文を書かせているかは知らないが、プロの作家が感想文は難しいと言っている。

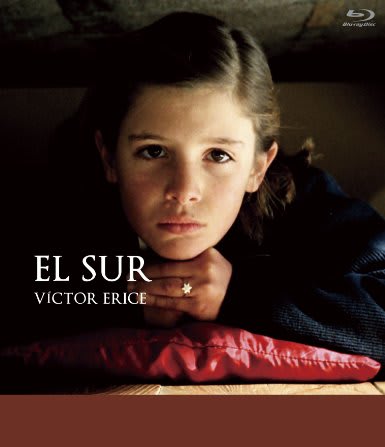

私のブログもどちらかと言えば、映画の感想文。

ああ、そうか。スムーズに書けなくっても当然だなと、妙に納得してしまう。

それと、井上ひさしの文って、すごく読み易くってスラスラ書いているみたいにみえて、原稿用紙1枚が約1時間かかるという。

遅筆だったと聞いてはいたけれど、プロがこんなならシロートが、真っ白な用紙(?)に向かってどうしようかと悩むのは当然といえば当然。

書く時、そもそも自分の語彙不足が実感させられる。

言葉が足らないということは、知っている言葉の数だけでなく、思考そのものがあやふやだから、そちらに原因があるのではないかと思ってしまう。

では、思考、物の見方を深く追求し、人に納得してもらえる文にするには。

井上ひさしは、直接には言っていないけれど、やはり名作と言われている良い本をたくさん読むより方法はないかなと感じた。

しかし、最近はひと頃に比べ読書量も随分と落ちているし、これは中々の難題だなと途方にくれてしまった。

自分の思っていることのイメージがまとまらない、やっと、こうかなと思っても文にならない。

なら、何か多少でも参考になるものはないかなと、ちょっと思ってみた。

そこで、決していい読者とは言えないけど、昔から馴染みがあって好きな井上ひさしの諸作品を買ってきて読んでみた。

一応、文章に関係しそうな『私家版 日本語文法』(新潮文庫)、『自家製 文章読本』(新潮文庫)、『本の運命』(文春文庫)、

『井上ひさしの日本語相談』(新潮文庫)、『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』(新潮文庫)、『日本語教室』(新潮新書)。

全部読んでみて、では自信がついたか。

結果は全然である。

“日本では、小学生にむやみに「読書感想文」を書かせようとする。

自分が何を感じたか、思ったか、頭の中の感情や情緒を文章で表現することはむずかしい。

ましてや、「本を読んで、どう思ったか」というのは書評を書くのと同じ。

これは僕らにとってもむずかしい仕事です。”とある。

今現在、小学校でどのくらい読書感想文を書かせているかは知らないが、プロの作家が感想文は難しいと言っている。

私のブログもどちらかと言えば、映画の感想文。

ああ、そうか。スムーズに書けなくっても当然だなと、妙に納得してしまう。

それと、井上ひさしの文って、すごく読み易くってスラスラ書いているみたいにみえて、原稿用紙1枚が約1時間かかるという。

遅筆だったと聞いてはいたけれど、プロがこんなならシロートが、真っ白な用紙(?)に向かってどうしようかと悩むのは当然といえば当然。

書く時、そもそも自分の語彙不足が実感させられる。

言葉が足らないということは、知っている言葉の数だけでなく、思考そのものがあやふやだから、そちらに原因があるのではないかと思ってしまう。

では、思考、物の見方を深く追求し、人に納得してもらえる文にするには。

井上ひさしは、直接には言っていないけれど、やはり名作と言われている良い本をたくさん読むより方法はないかなと感じた。

しかし、最近はひと頃に比べ読書量も随分と落ちているし、これは中々の難題だなと途方にくれてしまった。