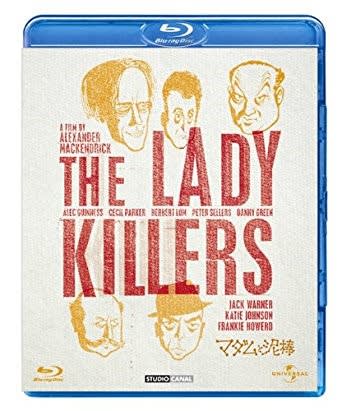

イギリス映画、『マダムと泥棒』(アレクサンダー・マッケンドリック監督、1955年)を観た。

舞台は、ロンドンのキングス・クロス駅付近。

三羽のオウムと暮らす老未亡人のウィルバーフォース夫人は、二階の部屋を貸そうと広告を出している。

そこへ現れたマーカス教授と名乗る男。

部屋を、友人たちと弦楽五重奏団の練習場にしたいと言って借りる。

翌日、早速やって来たほかの4人。

練習は名ばかりで、レコードを掛けながら現金輸送車を襲う計画を練る。

二階から聞こえてくる演奏にうっとりする夫人は、5人にお茶を持っていったりして、何かと親切にして・・・

これを観たのが、二十歳前でテレビでの鑑賞。

当時テレビは白黒だったので、今回観直して、この作品がカラーだったのにはビックリした。

イメージとしては、すごく面白かったと、当時のモノクロの画面で頭に焼き付いてしまっている。

まず、この映画の最大の面白さは、老未亡人のウィルバーフォース夫人。

真面目で人のいい善良な夫人に、悪人たちもトホホと大弱り。

それでも犯罪は決行され、そこに、何も知らない夫人が加担させられる。

大金が入ったトランクを家まで持ち帰る夫人の、途中での行動に、悪人たちのヒヤヒヤドキドキが面白い。

個々の場面場面の、微妙な感覚の面白さが笑える。

そしてまだ、話は続く。

犯行が成功した後での、ことの成り行き。

のろまなワンラウンドがつまらぬドジをしなければ、夫人に怪しまれずに、事は大成功だったはず。

だがドジッたその後の、彼ら一人ずつの、かわいそうな悲劇。

俳優は、マーカス教授が『戦場にかける橋』(デヴィッド・リーン監督、1957年)の、あのアレック・ギネス。

そればかりかピーター・セラーズが、新人として、5人の悪人の1人として出演している。

この作品の面白さは、正直に言って、観てみなければわからないのでないか。

と思うほどの、私にとっては、上質な内容の最高のコメディ。

大好きな、コーエン兄弟が『レディ・キラーズ』(2004年)のタイトルでリメイクしても、私が未だに観ていないのは、

大げさに言えば、この『マダムと泥棒』のイメージを大事にしたいと、どうしても観るのをためらう気持ちがあるからである。