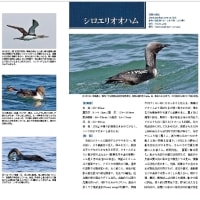

All photos by Chishima,J.

(砂州上のゴマフアザラシ 以下すべて 2006年7月 北海道野付郡別海町)

大抵の図鑑や解説書を見ると、ゴマフアザラシは「冬期流氷に乗って北海道沿岸にやって来る」旨のことが書いてある。確かにかなりの数はサハリンやオホーツク海北部から来遊することが予想されるのだが、実は数こそ少ないものの、夏でも北海道でゴマフアザラシが見られることは意外と知られていない。

このことを理解するためには、ゴマフアザラシの一年の生活周期を説明する必要があろう。ゴマフアザラシの一年は、流氷上での繁殖を中心とした氷上生活期と、それ以外の沿岸生活期に大分される。氷上生活期は、北海道周辺では流氷の南下や沿岸氷の形成が活発になる1月頃から3・4月の繁殖期を経て、5月の換毛期くらいまでである。その後、初夏から初冬までの間は、陸上に上陸集団を形成して休息し、沿岸域で索餌を行なうという、ゼニガタアザラシとよく似た生活様式を示す。ただし、ゼニガタアザラシと異なるのは、上陸場が岩礁地帯のみならず、砂浜や砂州など多様な環境に及ぶことである。

浅瀬の成獣(ゴマフアザラシ)

左側の個体は下面の、右側は上面の典型的な体色を示す。上面は濃灰色をしており、下面は白地に黒いゴマ模様が顕著。

少なくとも第2次世界大戦かその直後くらいまでは、北海道の至る所で沿岸生活期を送る本種の姿が見られたらしい。しかし、過度の狩猟や生息地の開発などによって急速に姿を消すことになる。この点、ゼニガタアザラシが同じような人間の圧力に晒されながらも細々と生き抜いてきたのとは対照的といえる。現在、ゴマフアザラシの夏期定着個体群は、北海道レッドデータブックにおいて、保護に留意すべき「地域個体群」に指定されている。道東の風蓮湖や野付半島といった内湾や汽水湖の砂州は、今でも沿岸生活期のゴマフアザラシが暮らす、数少ない場所である(1990年代後半くらいから、道北や道東のほかの場所でも、夏期にゴマフアザラシが見られるようになりつつあるが、その詳細は未だ不明な点が多い)。

海草とともに(ゴマフアザラシ)

日本最大の砂嘴として有名な、野付半島に程近い尾岱沼漁港からは、夏期に野付湾を横断するような形で観光船が運航されており、その航路上からゴマフアザラシを観察できることが知られている。ずいぶん前にそれを期待して乗船したが、潮や運が悪かったのかその時は遊泳個体しか見られなかった。7月下旬、道東への調査行のついでに、リベンジとばかり乗船した。船は半島の基部にある尾岱沼漁港と先端部に近いトドワラの間を、一日2~3便が運航しており、料金は往復で2500円弱、最大で90名余りを収容する、中型船でのツアーとなる。

出港して10分少々、数百メートル先の砂州の浅瀬にアザラシの集団を認めた。この時点ではアザラシはまだ点であり、おそらく気付く人も多くあるまい。数分後、船は速力を落としながら、上陸場のある細い澪筋に入ってゆく。おぼろげだったアザラシの輪郭が、1秒ごとにくっきりと見えてくる。上陸数は30頭程度。程無くして、船はアザラシの眼前に到達した。

上陸場の遠景(ゴマフアザラシ)

写真ではわかりづらいが、赤い屋根の左手前の水路に上陸集団がある。

接近中(ゴマフアザラシ)

潮が引いた砂州・干潟には写真に写っているアオサギのほかに、オオセグロカモメやウミネコの姿も多い。

間近の対面(ゴマフアザラシ)

7頭の上陸集団の右手前には、海坊主のような遊泳個体も見える。

白っぽく見える個体(ゴマフアザラシ)

手前の個体の左側面は、乾ききっているため白一色に見えるが、濡れている右側面はグレーの地にゴマフ模様が認められる。

黒っぽい個体(ゴマフアザラシ)

体色や斑紋の密度には個体差が大きく、本個体のように一見ゼニガタアザラシのように見える個体もいる。

何頭かのアザラシは、さすがに距離が近いとみえて逃げる素振りを示し始めたが、浅瀬に船が入って来れないのを知っているのか、あるいはまた日常的なイベントで慣れているのか、浅瀬を滑るようにして短距離を移動するだけで、あまり切迫感を感じさせない。時に200メートルの距離から船を発見して、慌てて水中に逃げ込むゼニガタアザラシからは想像もつかない長閑さだ。

滑るように逃げる(ゴマフアザラシ)

即座に水中に逃げ込むことは少なく、浅瀬を滑るように移動しては再び周囲を窺っていた。

観察しているうちに、少なからずの成獣を含んでいることに新鮮な感銘を覚えた。日本海側や太平洋側で見る本種の集団は、幼獣の卓越するものであり、性成熟前の個体が流氷とは関係なく沿岸生活を送っている印象を受けていたからである。その点、流氷の宝庫である根室海峡を目と鼻の先に擁するこの場所は、成獣にとっても重要な上陸場となっているのだろう。

10分ばかり観察しただろうか、船は針路を大きく変えると一路トドワラに向かって航行し始めた。数頭の降海はあったが、8割以上の個体は何事も無かったかのように砂州・浅瀬で惰眠を貪っている。ともすれば上陸場への撹乱が大きくなってしまう船上からのアザラシ観察であるが、その点でこの船はアザラシとの距離、船の大きさ、客の数などが適正な規模で行なわれているように感じた。くわえて、内湾であるため観察や撮影がしやすく、船酔いの心配も低いため、北海道で野生のアザラシを観察してみたいという人には、お手頃であろう。ただし、訪れる人が増えて運航便数や船サイズの増大が起これば、当然アザラシへの負担は大きくなるであろうから、現在の規模・やり方が維持されている限りにおいてである。

体をしならせて(ゴマフアザラシ)

浅瀬に上陸する時は、頭部と後肢を反らせていることが多い。

薄曇下の惰眠(ゴマフアザラシ)

追記:北海道近海のゴマフアザラシの生息状況については、「日本動物大百科2 哺乳類Ⅱ」(1996年 平凡社)中にある、青木則幸著の「ゴマフアザラシ」(98~99ページ)がもっとも正確かつ入手しやすい文献である。

(2006年8月1日 千嶋 淳)