どうもゲンゲツです。

前回の記事を多くの方に読んでいただけたようで、大変嬉しく思います。

また、フォロワー数も増えていて嬉しさ半分、戸惑い半分という感じです。

この連載以外、普段はほぼモンスター・コレクションTCGの事しか呟いてませんよ?(リンクで布教していくスタイル)

前座はこの辺にして。今回は『デジタルTCGの長所』をテーマに書いていきます。

※私のデジタルTCG経験はDMvaultとシャドウバースです。

1.膨大な作業からの解放

デジタルTCGの特徴として、

・パックを剥く。

・整理してストレージに入れる。

・スリーブへ入れる。

などの単純作業からの解放が挙げられます。

もちろん、カードゲーマーの中にはこの作業中に幸せを感じる方もいるでしょう。

私も、新しいスリーブへ絵柄とコンセプトが合ったデッキを入れている時はちょっとワクワクします。

しかし、大半の場合、作業は作業でしかありません。

あるはずのカードが見つからずにストレージを漁ったり、

少ないカードをやりくりするために何度もスリーブを入れ替えたりするのは不必要なストレスです。

自動整理や検索機能を使って楽した分、デッキ構想などの知的作業に当てられるのはデジタルTCGの大きなメリットだと思います。

2.不正の余地が小さい

アナログTCGの場合、不正行為をできる要素が多くあり、残念な事に時々行われている現状があります。

具体的には積み込み、マークド、過剰ドロー隠し、一方的なルール解釈の押し付けなどです。

しかし、デジタルTCGならばこれらをシステムの段階で(つまり"プレイヤーの善意"に頼らず)防止する事ができます。

端末を貸し出す事で、アプリ改造による不正も防げますし、勝敗結果を自己申告ではなく直接大会運営へ伝える事も可能です。

それでも「対戦前に相手を脅す」などの不正は防げませんが、アナログTCGに比べてはるかに不正行為をし辛いのは事実です。

この「不正に対する強さ」はデジタルTCGにおいて賞金制大会が多く開かれている理由の一つだと思います。

(そう言えばデジタルTCGはe-sportsに入りますが、アナログTCGは何に入るんですかね?)

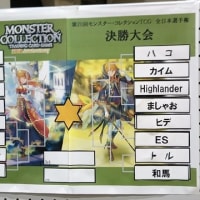

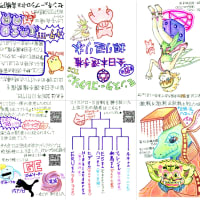

3.少ないジャッジ人数で大会を開ける

デジタルTCGで処理が自動化されている場合、ルール解釈のトラブルは基本的に発生しません。

なので、「大会の運営メンバー全員が詳細なルールを知っている」というのは必須要件ではありません。

どらかというと席誘導・時間割りによってスムーズに大会を運営する事、システムトラブルの対応などが重要になります。

これらの仕事は各対戦卓を巡回したり、貼り付いて行う仕事ではないため、運営人数を減らす事ができます。

少人数で大会を運営できるという事は開催へのハードルを低くするという事であり、

このような小規模大会をたくさん開かれる事で、よりタイトルの認知度が上がる、という事が考えられます。

※2項、3項について。これらの要素によって大規模・小規模ともにデジタルTCGの大会は開きやすいと言えます。

一方、非常に質の低い運営によってタイトル・プレイヤー全体の評判が下がった例もあります。

「開催するハードルが下がった≠質の低い運営をしても良い」です。ノットイコールです。

4.対戦時間の公平性

モンコレに関しては以前書いたのですが、多くのカードゲームは自分のターンに相手のプレイが入り、手番が入り乱れます。

なので、アナログTCGでは対局時計などを使った計時がし辛いです。

一方、デジタルTCGでは各プレイヤーが使用した時間がはっきりと示されます。

この「使用時間を公平に分配する」という要素はデジタルTCGの競技性を高めるのに一役買っている、と私は考えます。

「限られた時間」という資源を使って技術を競うのが競技であり、技術を持たない方がより多くの時間を使うというのは、

「競技としてTCGをする」上でおかしな話と私は思うのです。

(カジュアル対戦においては「相手が困惑し、悩む姿を眺める」というのも楽しみ方の1つですがw)

長くなりそうなので今回は大会・競技絡みの所で一区切り。

次回は『デジタルTCGの長所(始めやすさ、ゲーム内容)』について書こうと思います。

「大口叩いてた初回に比べてどんどんショボくなってる…」とならないよう、精進します。

皆さんもこの期に色々考え、表明していただけたらとても嬉しいです。

前回の記事を多くの方に読んでいただけたようで、大変嬉しく思います。

また、フォロワー数も増えていて嬉しさ半分、戸惑い半分という感じです。

この連載以外、普段はほぼモンスター・コレクションTCGの事しか呟いてませんよ?(リンクで布教していくスタイル)

前座はこの辺にして。今回は『デジタルTCGの長所』をテーマに書いていきます。

※私のデジタルTCG経験はDMvaultとシャドウバースです。

1.膨大な作業からの解放

デジタルTCGの特徴として、

・パックを剥く。

・整理してストレージに入れる。

・スリーブへ入れる。

などの単純作業からの解放が挙げられます。

もちろん、カードゲーマーの中にはこの作業中に幸せを感じる方もいるでしょう。

私も、新しいスリーブへ絵柄とコンセプトが合ったデッキを入れている時はちょっとワクワクします。

しかし、大半の場合、作業は作業でしかありません。

あるはずのカードが見つからずにストレージを漁ったり、

少ないカードをやりくりするために何度もスリーブを入れ替えたりするのは不必要なストレスです。

自動整理や検索機能を使って楽した分、デッキ構想などの知的作業に当てられるのはデジタルTCGの大きなメリットだと思います。

2.不正の余地が小さい

アナログTCGの場合、不正行為をできる要素が多くあり、残念な事に時々行われている現状があります。

具体的には積み込み、マークド、過剰ドロー隠し、一方的なルール解釈の押し付けなどです。

しかし、デジタルTCGならばこれらをシステムの段階で(つまり"プレイヤーの善意"に頼らず)防止する事ができます。

端末を貸し出す事で、アプリ改造による不正も防げますし、勝敗結果を自己申告ではなく直接大会運営へ伝える事も可能です。

それでも「対戦前に相手を脅す」などの不正は防げませんが、アナログTCGに比べてはるかに不正行為をし辛いのは事実です。

この「不正に対する強さ」はデジタルTCGにおいて賞金制大会が多く開かれている理由の一つだと思います。

(そう言えばデジタルTCGはe-sportsに入りますが、アナログTCGは何に入るんですかね?)

3.少ないジャッジ人数で大会を開ける

デジタルTCGで処理が自動化されている場合、ルール解釈のトラブルは基本的に発生しません。

なので、「大会の運営メンバー全員が詳細なルールを知っている」というのは必須要件ではありません。

どらかというと席誘導・時間割りによってスムーズに大会を運営する事、システムトラブルの対応などが重要になります。

これらの仕事は各対戦卓を巡回したり、貼り付いて行う仕事ではないため、運営人数を減らす事ができます。

少人数で大会を運営できるという事は開催へのハードルを低くするという事であり、

このような小規模大会をたくさん開かれる事で、よりタイトルの認知度が上がる、という事が考えられます。

※2項、3項について。これらの要素によって大規模・小規模ともにデジタルTCGの大会は開きやすいと言えます。

一方、非常に質の低い運営によってタイトル・プレイヤー全体の評判が下がった例もあります。

「開催するハードルが下がった≠質の低い運営をしても良い」です。ノットイコールです。

4.対戦時間の公平性

モンコレに関しては以前書いたのですが、多くのカードゲームは自分のターンに相手のプレイが入り、手番が入り乱れます。

なので、アナログTCGでは対局時計などを使った計時がし辛いです。

一方、デジタルTCGでは各プレイヤーが使用した時間がはっきりと示されます。

この「使用時間を公平に分配する」という要素はデジタルTCGの競技性を高めるのに一役買っている、と私は考えます。

「限られた時間」という資源を使って技術を競うのが競技であり、技術を持たない方がより多くの時間を使うというのは、

「競技としてTCGをする」上でおかしな話と私は思うのです。

(カジュアル対戦においては「相手が困惑し、悩む姿を眺める」というのも楽しみ方の1つですがw)

長くなりそうなので今回は大会・競技絡みの所で一区切り。

次回は『デジタルTCGの長所(始めやすさ、ゲーム内容)』について書こうと思います。

「大口叩いてた初回に比べてどんどんショボくなってる…」とならないよう、精進します。

皆さんもこの期に色々考え、表明していただけたらとても嬉しいです。