'13-02-22投稿、03-02、03-12、03-14追加・更新

既報(その35)にて、福島原発汚染水処理の計画に係る情報を記載しましたが、今度こそうまくいかなければ、昨今、頻発している地震、津波および台風などによって、地下水が溢れ出して、魚類などへの放射能汚染が拡大して大変な事態となると思っています。

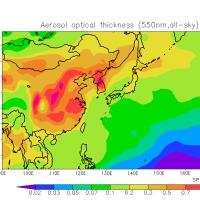

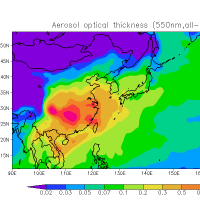

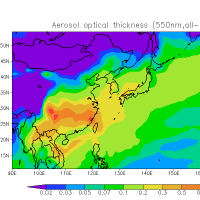

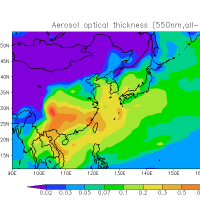

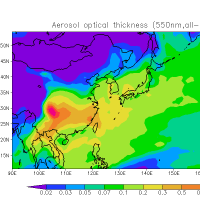

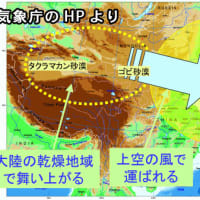

別報に記載のわが国への大陸からの大気汚染物質飛来より、現状、はるかに気になります。

関連投稿:

「海水中に存在する微量元素」の変動要因に係る記載(追加:環境放射能の影響)

PS03-14:

【3月11日】 東京電力福島第1原発の共用プールから、使用済み核燃料2500体を乾式キャスクという水を使わない鋼鉄製容器に移して屋外で仮保管するための準備が進んでいる。4号機使用済み燃料プールに残る1533体の燃料受け入れに向け、共用プール内にスペースを確保するための措置で、移送は4月に始まる。………(2013/3/11)【共同通信】<記事全文>

PS03-12:

東京新聞WEB

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013031090070311.html

耐久性より増設優先 福島第一 急造タンク群 3年後破綻 2013年3月10日

「東京電力福島第一原発で、高濃度汚染水を処理した後の水をためるタンクが、増設のスピードを優先して溶接しなかったため耐久性が劣り、三年後には続々と大改修を迫られることが分かった。敷地内にタンクを増設する用地がなくなる時期とも重なる。処理水には除去が極めて難しい放射性物質も含まれ、このままでは、またも汚染水の海洋放出という事態を招きかねない。 (小野沢健太)

処理水タンクは、帯状の鋼材をボルトでつなぎ合わせて円筒形にし、内側に止水材を施し、鋼材のつなぎ目はゴム製のパッキンを挟んで締め付ける構造。一千トン級の大容量タンクだが、一週間ほどで組み立てられる。溶接をして頑丈に造るより短期間で済むため、急増する汚染水処理をしのぐためには好都合だった。

しかし、東電が「仮設タンク」と呼んでいたことが示す通り、長期の使用を想定していなかった。当初は二〇一一年度中におおむね汚染水処理は終わる予定だったが、現実にはタービン建屋地下に、今も一日四百トンの地下水が入り込み、原子炉から漏れ出す高濃度汚染水と混ざり、水量がどんどん増えている。

処理した汚染水の一部は原子炉を冷やす水として再利用するが、使い切れない水は、次々とタンクを造ってためるしかない。処理水はセシウムこそ大幅に除去されているが、他の放射性物質が残る汚染水。漏れがないか、作業員が定期的にタンク群を見回ってボルトを締め直すが、無用の被ばくを招いているとも言える。

タンクのパッキンなどの耐用年数は五年ほどで、一六年春ごろから改修が必要。そのころには、現時点で計画中のタンク用地も使い果たしている見通しで、新たな用地確保とタンク増設、改修を同時並行で進めなければいけなくなる。

東電によると、すでにタンクは千基近くあり、このうち約二百七十基の改修が必要となる。

準備中の新たな除染装置が稼働すれば、約六十種類の放射性物質は除去されるが、放射性トリチウムは残り、海への放出はできない。東電は一昨年四月、意図的に汚染水を海へ放出し、国際的な批判を浴びた。

東電の担当者は「当初は急いでタンクを用意する必要があり、ボルトで組み上げるタンクを選んだ」と説明。最近になって東電は溶接したタンクを導入し始めたが、増える処理水に対応するので手いっぱいの状況だ。

<放射性トリチウム> 原子炉内で発生する放射性物質の一つで、三重水素とも呼ばれる。水と非常に似た性質のため、現在、大量に処理する技術はない。福島第一にたまる処理水には、排出が認められる法定限度(1立方センチ当たり60ベクレル)の約38倍の約2300ベクレルのトリチウムが含まれている。新しい除染装置で処理してもトリチウムはそのまま残る。」

⇒放射能を含有する水に対する材料の耐久性が新たな問題か?

○ ○

PS03-04:

47ニュース

http://www.47news.jp/47topics/e/238832.php

「東京電力は1日、福島第1原発事故発生から2年を前に廃炉に向けた作業現場の状況を報道陣に公開した。放射性物質を含む汚染水は増え続け、敷地内には貯蔵タンクが立ち並ぶ。溶けた燃料をどうやって取り出すかはまだ検討段階で、長期的取り組みを着実に進められるかが課題だ。

11月には4号機の原子炉建屋上部にある使用済み核燃料プールから1533体の燃料の搬出を始める予定で、クレーンを備えた新たな設備の建設が建屋のそばで進む。

4号機の燃料は別棟の共用プールに移送される。共用プールには容量の約93%に当たる6377体の燃料が入っている。東電は十分に冷却された共用プール内の燃料の一部を、乾式キャスクという容器に入れて別の場所にある仮保管設備に移し、4号機の燃料を収容するスペースを確保する。仮保管設備には既にキャスクが届き始めている。

一方、保管中の汚染水は26万立方メートル。貯蔵容量はあと6万立方メートルしかない。東電は2015年までに70万立方メートル分のタンクが必要になるとして、今後増設を進める。

第1原発の高橋毅(たかはし・たけし)所長は「溶けた燃料の場所の確認、取り出しはいつになるか分からない。米スリーマイルアイランド原発では10年かかった。それより厳しい状態で、10年以上かかると思う」と話した。(2013年3月4日、共同通信)」

⇒地下水の流入出経路、処理能力、またタンクの中身はどのようになっているのだろうか?

500トン/日×365日=182500(≒18万)トン/年×α年

津波、台風、豪雨などでオーバーフローしないことを祈ります。

PS03-02:

通常の4倍、依然多い作業被ばく 福島第1原発

http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013030201001200.html

「東京電力福島第1原発事故の発生2年目となる昨年3月からの1年間、同原発で作業した人の被ばく線量の総量を示す「集団被ばく線量」は事故前の4倍以上で、依然として多い状態であることが東電の集計で2日、分かった。

原子炉建屋などでは現在も放射線量が高い場所が多く、長期にわたる廃炉作業の難しさや被ばく量低減策が課題となることがあらためて浮き彫りとなった。

集団被ばく線量は作業員の被ばく線量を足した総量で、単位は「人シーベルト」。作業被ばくを低減するための目安などとして使われる。 2013/03/02 05:25 【共同通信】」

47ニュース

【2月25日】◆原子炉建屋「問題なし」 4号機、事故影響を懸念

http://www.47news.jp/47topics/e/201888.php

東京電力は福島第1原発1号機の地下にある圧力抑制室周辺の破損状況や放射線量を把握するため、小型カメラなどによる調査をこのほど始めた。廃炉に向けて、汚染水が漏れている箇所を特定し、補修するための準備作業だが、これまでの調査では水漏れ箇所の特定には至っていない。

圧力抑制室は原子炉の下にあるドーナツ状の設備。圧力抑制室を収めるトーラス室には、床から高さ約5メートルまで汚染水がたまっている。原子炉冷却のために注水された水が配管を通って抑制室から漏れ出しているとみられる。東電は「配管や部品のつなぎ目に損傷があるのではないか。廃炉に向けた次のステップに進むには、水漏れを止めることが重要だ」としている。水漏れ箇所を補修しなければ、周辺の除染や、炉心溶融で溶け出した燃料の取り出しにめどが立たないからだ。しかし20日に調査を始めた小型カメラの映像では、破損部が特定できていない。

抑制室周辺の線量の評価にも疑義が生じている。昨年6月の調査では、たまった水の水面付近で毎時10・3シーベルト(1万300ミリシーベルト)と極めて高い線量が検出されたが、今回は0・92シーベルトと、10倍以上の開きが出た。

東電は「前回の値が信頼できないのか、今回は水の循環や地下水の流入で線量が下がったのか」と、評価を下せない状態。今後は正確な線量を突き止めるための作業も必要となりそうだ。

小型カメラや線量計を使った圧力抑制室周辺の調査は2号機でも試みられているが、床に穴を開けた際に障害物が見つかったため機器を入れられず、停滞している。

(2013年2月25日、共同通信)………(2013/2/25)【共同通信】<記事全文>」

NKH NEWS WEB

汚染水装置 試運転を認める方針

「東京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策の要となる多くの放射性物質を取り除く最新の装置が完成したものの、運転開始が大幅に遅れている問題で、国の原子力規制委員会の専門家会議は条件付きで汚染水を使った試験運転の実施を認める方針を固めました。

ただ、規制委員会はその後の本格運転については改めて判断する考えで、装置の運転開始までには時間がかかる見通しです。

この問題は福島第一原発で増え続ける汚染水から、これまで除去できなかった放射性ストロンチウムなど62種類の放射性物質を除去する最新の装置が完成したものの、放射性廃棄物を保管する容器に強度不足が見つかり、運転開始が半年近く遅れているものです。

東京電力は国の指示を受けて、落下テストを繰り返すなどして容器の強度を改善する一方、万一、容器が壊れて廃棄物が漏れ出た場合でも、安全を確保できるなどとする対策をまとめ、21日に開かれた規制委員会の専門家会議に報告しました。

これを受けて専門家会議が審議した結果、追加の試験などいくつかの条件を満たせば、汚染水を使った試験運転の実施を認める方針を固めました。

試験運転は数か月程度かかる見通しですが、規制委員会はその後の本格運転については改めて判断する考えで、装置の運転開始までには時間がかかる見通しです。

福島第一原発では1日400トンほどのペースで汚染水が増え続けており、処理したあとにタンクに入れて保管していますが、万一、外に漏れ出せば環境汚染につながりかねないことから、放射性物質をできるだけ取り除き安全に管理することが求められています。

しかし、この装置が動いても処理したあとに出る大量の水は、今のところ敷地内のタンクで保管するしかないのが現状で、東京電力は2年分のタンクは確保できるとしていますが、その後については見通しが立っていません。

東京電力は地下水をくみ上げて建屋への流入を防ぐ対策などを取って水の増加を抑えることも検討していますが、抜本的な解決策は見いだせていません。」