今回、御紹介する「こころの時代」は、「“平安の祈り”を求めて」です。

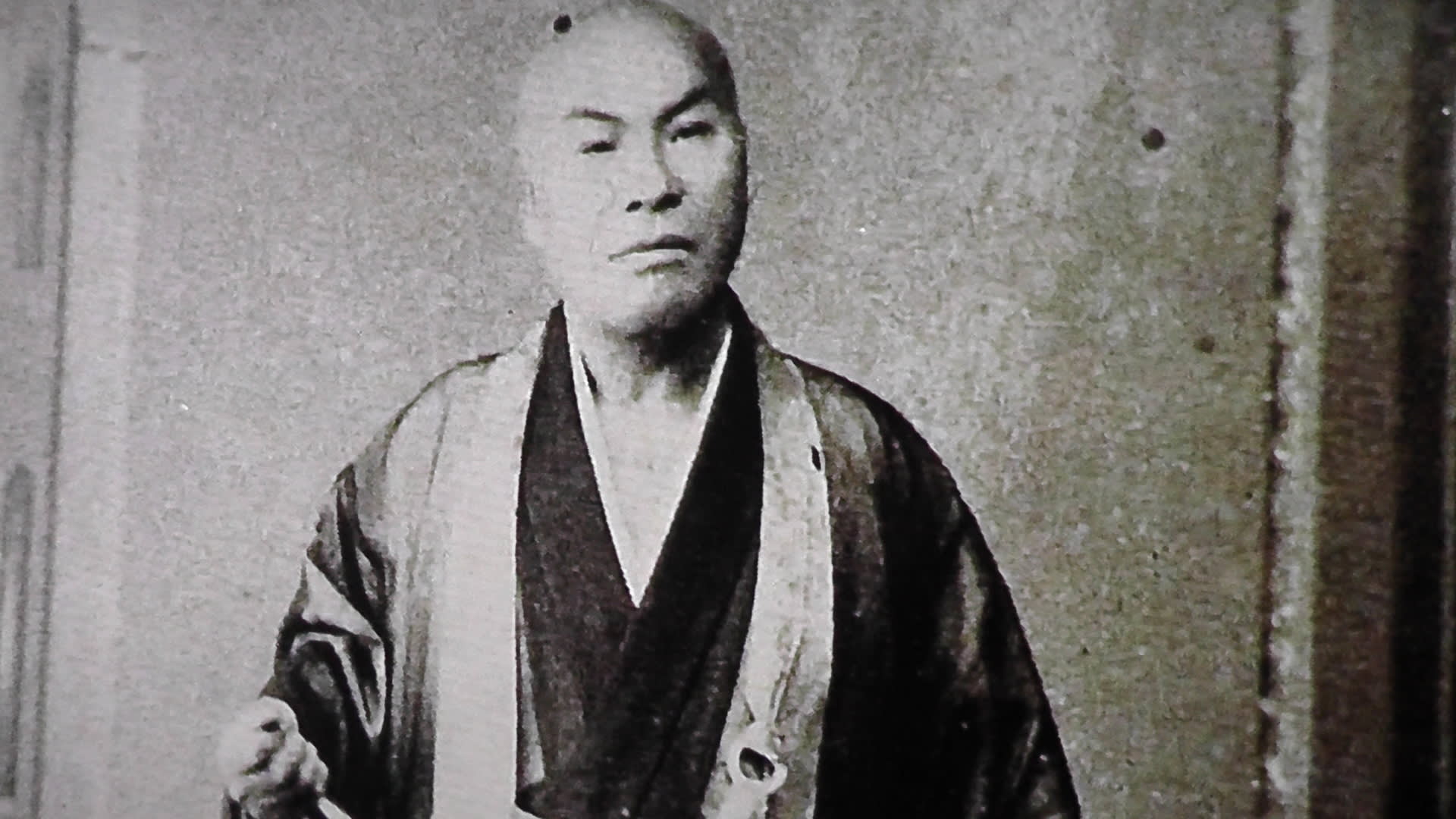

登場人物は、ギャンブル依存症の治療に尽力する作家・精神科医の帚木蓬生さんです。

ちなみに帚木蓬生はペンネームで、源氏物語五十四帖の巻名「帚木(ははきぎ)」と「蓬生(よもぎう)からです。

女優の檀ふみさんがお話を聞きます。

私は以前、 帚木さんの小説を何冊か読んでいました。

お気に入りは『ヒトラーの防具』でした。

数冊見つかりませんでしたが、書庫から出してみました。

本名森山成彬さんは、東大卒業後にテレビ局TBSに入社しましが、2年で退社し、九州大学医学部に再入学します。

フランス留学時代に出会った精神科医師の影響を大きく受けます。

イギリスの精神科医の「お医者さんが処方できる最良の薬は、その人の人格である」という言葉に深く共感します。

またフランス滞在中の経験が作家になる大きな影響を与えました。

1979年『白い夏の墓標』でデビュー、以来医師の仕事をしながら作品を書き続けました。

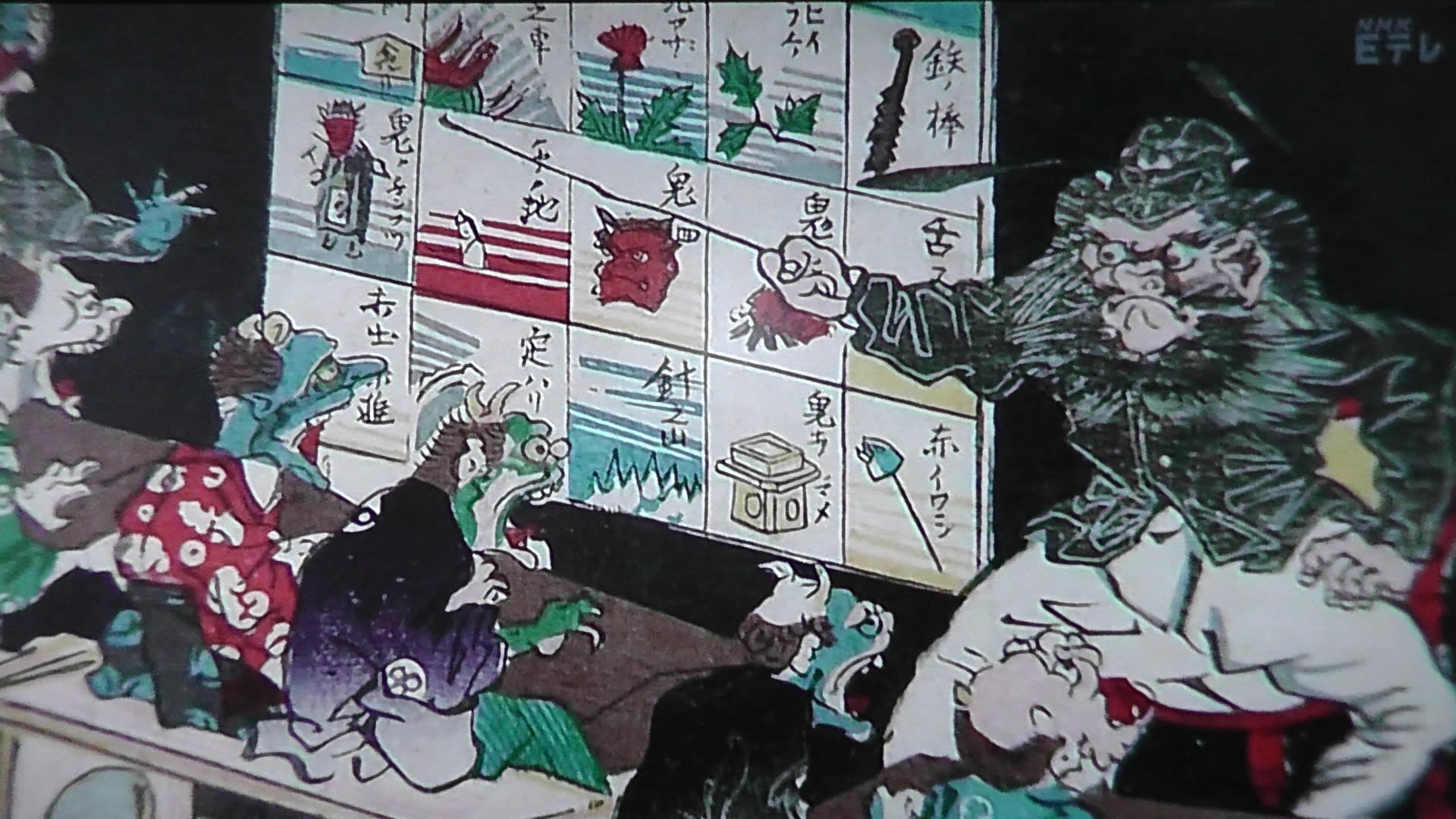

一方精神科医師としての帚木さんは、多くの精神科医が治療対象として扱わないギャンブル依存症の治療に尽力し、自助グループを設け、「気づき」を通 して治癒の動機づけを助けてきました。

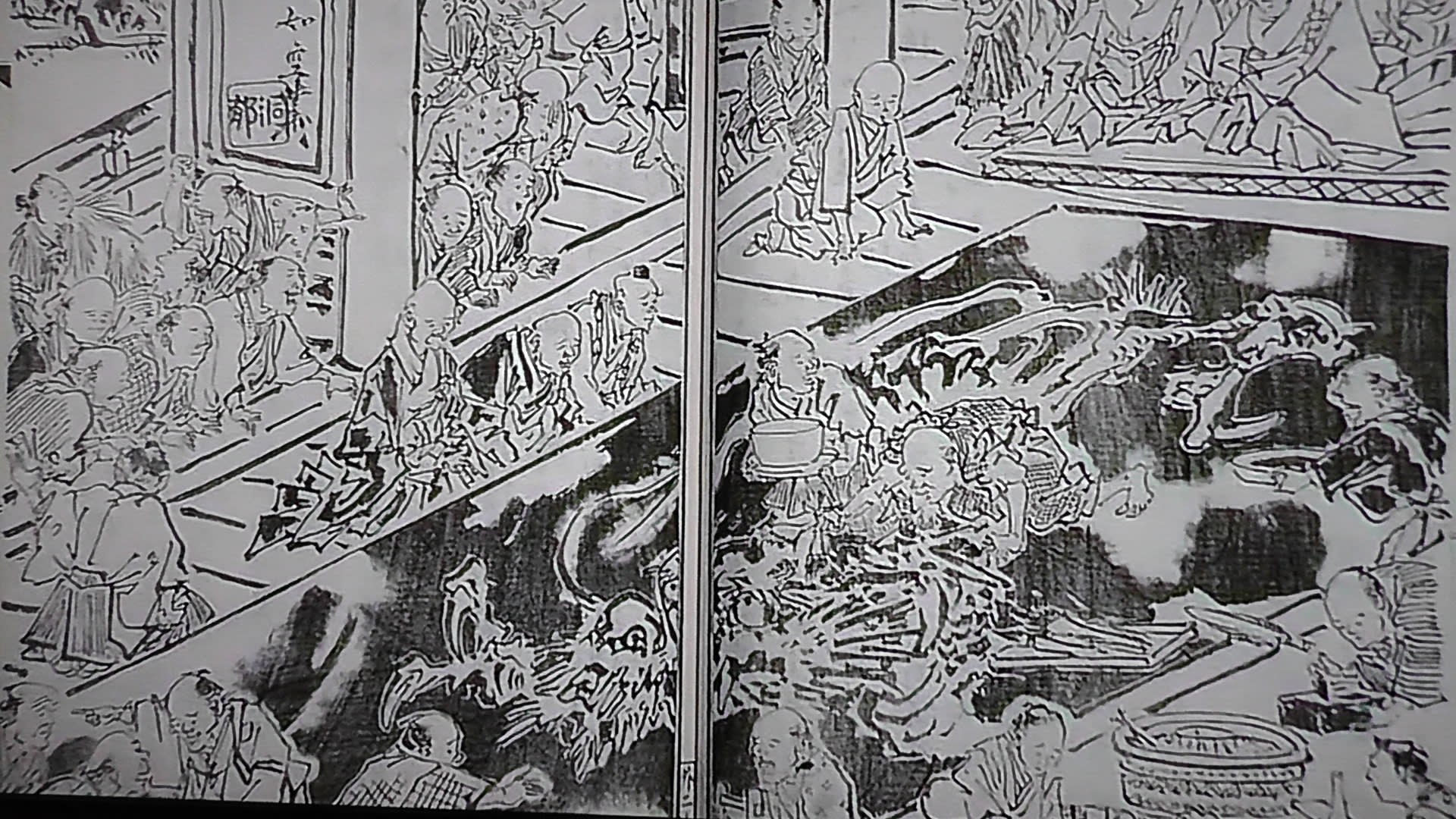

帚木さんがギャンブル依存症の患者にミーティングが効果的であると気づいたのは十数年前です。

だが、 帚木さんは6年前の1998年、急性骨髄性白血病を発病します。

帚木さんは、自らが病気となって、「気づき」の会合の最後に唱和する、「平安の祈り」の意味をかみしめていると言います。

自分に変えられないものを受け入れる落ち着きを

変えられるものを変えてゆく勇気を

そして、二つのものを見分ける勇気を

平安の祈り、私も非常にいい言葉だと思います。

帚木さんは、病院を58歳で退職し、福岡県中間市で『通谷メンタルクリニック』を開業しました。

毎朝2時間執筆し、8時半に出勤する日々が30年続けられ、毎年1冊出版しているそうです。

よき相棒のセラピー犬、副院長の心くん

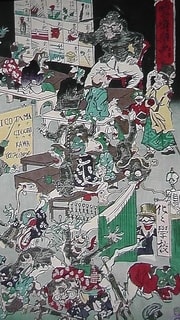

帚木さんは各地の講演で、ギャンブル依存症の恐ろしさを説きつづけます。

「どんな徳目のある人でもギャンブルをやっていると人間性を失っていく訳です。どんな人間でも、思いやり、寛容、正直、謙虚を失います」と。

今、カジノが一部で叫ばれていますが、これについても 帚木さんは強く警鐘を鳴らしていました。