ペンケへは、昭和48年にペンケとヌップとを結ぶ協栄橋が架橋されたので、簡単に行けるようになっている。それ以前の道であった幌加内方面への国道から分岐した鷹泊ヌップ線を利用していってみたかった。あの道は、友達と自転車をひっしに漕いでペンケ神社のお祭りに通った今となってはなつかしい道である。

ペンケ神社のお祭りに毎年のようにでかけた。その神社も、人口減がそれほどでもなかった昭和48年に、鷹泊の御嶽神社との合祀という形でペンケからなくなっている。

昭和30年代にペンケ神社のお祭りを楽しめてラッキーだったと思わざるを得ない。

文献によると、ペンケには明治29年入植が開始され,水田化も早かった。砂金掘りは現在の鷹泊ダム付近のペンケの沢・パンケの沢などで行われ,一時はそこに喜楽町ができたとも伝えられている。明治42年雨竜川神社が建立され,砂金関係者や王子製紙関係者などが崇敬していたとある。

そのような繁栄の歴史がペンケにはあったとのこと。

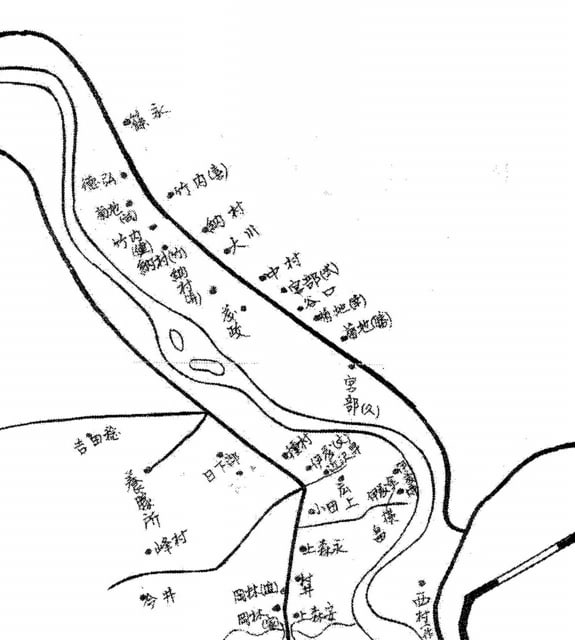

鷹泊入植120年記念誌に記載されている昭和40年頃のペンケ案内図