日本政府・官僚・財界はミャンマー軍部クーデターの共犯者

日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を糺明する(上)

▲手製のエアガンで武装自衛する若者たち(2021年4月、ヤンゴン)

▲町をあげて軍部クーデター抗議に決起(2021年5月、シャン州)

[目次]………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

1)円借款を武器に侵略と支配

2)国家総がかりの侵略推進体制

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

d)軍部と親密な関係を継続する日本政府

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望―渡邉祐介論文を批判する

a)ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

b)日本の対ビルマ戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

【参考文献】

……………………………………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

2021年2月1日、ミャンマー軍部はクーデターを強行した(「国軍」はミャンマー語でタッマドゥ[王立軍の意])。それは、昨年11月総選挙でのアウンサンスーチー氏率いるNLD(国民民主同盟)の圧勝、国軍系野党USDP(連邦団結発展党)の大敗によって追い詰められた軍部が虎視眈々と機会をうかがってきたクーデターであった。軍部はアウンサンスーチー氏とウィンミン大統領や主要閣僚、さらにNLD幹部、民主派活動家、諸人士などを大量拘束・監禁、非常事態宣言を発令し、ミンアウンフライン国軍司令官が立法・行政・司法の全権を掌握した。翌日にはミンアウンフラインを議長とする国家行政評議会なるものをデッチあげた。

ミャンマーの若者、労働者農民人民はただちに軍とそのクーデターへの不服従と抵抗のたたかいに全国各地で一斉に立ちあがった。市民的不服従運動(CDM、Civil Disobedience Movement)と呼ばれる大規模なデモが連日、嵐のように繰り返された。

それに励まされて連邦議会の議員たちが連邦議会代表委員会(CRPH)を結成、そしてカチン族、カレン族など諸民族が半数となる挙国一致政府(NUG)を発足させた(4月6日)。NUGは軍部に武装闘争で対決することを宣言し、人民防衛隊(PDF)を結成した(5月5日)。

だがそれは、クーデター軍の暴力的な鎮圧攻撃によって想像を絶する厳しい状況となっている。おびただしい血が流され、毎日毎日が命がけのたたかいとなっている。人権団体「政治犯支援協会」が8月18日、わかっているだけで死者数が1006人以上、拘束者が5730人以上と発表した。また軍弾圧下のCOVID-19の感染拡大で医療が崩壊し、7月の死者数が6000人にのぼったという。

軍と警察(警察=内務省も軍統制下にある)によるデモ隊の若者、労働者農民人民への攻撃は、あまりにも残酷なものである。非武装のデモへの実弾の水平射撃、通りがかりの市民の一方的射殺、住居への乱入、乳幼児の問答無用の銃殺、写真や動画を撮影するだけでデモに参加しない人への狙い撃ち、ドローンによる上空からの銃撃、市中での検問・逮捕・監禁、電話盗聴、SNSの禁止、取り調べ時の拷問と性暴力、村への襲撃と空爆、ミャンマー全体の監視社会化・監獄化など、極限化したせん滅戦争をしかけているのである。

ミャンマー軍はまさに国家的テロリスト集団としての残虐な本性をむきだしにして、毎日毎日、暴威をふるっている。その異様さは一体、なにゆえだろうか――。

COVID-19感染拡大、医療崩壊が重なる二重の困難と直面しつつ、しかし、若者ら労働者人民の驚異的なほどの不屈の反撃はやむことがない。

Z世代(1990年代後半以降に生まれた世代。2011年3月の「民政移管」下で育った世代)を中心とする若者たちが、3月半ばころから、やむにやまれず、人々を守るために自衛武装に着手した。ヤンゴンの街頭デモでは、手製のエアガンや投石パチンコでたたかう若者たちが登場した。さらには、国境地帯を制圧する諸民族武装勢力のもとで軍事訓練を受ける若者たちが続出し、彼らが都市ゲリラ戦を次々と展開し始めている。

教育労働者は全土で一斉に職場放棄を敢行し、四たびの軍部クーデター=軍政への絶対拒否を貫いている。医療労働者は、COVID-19感染の爆発的拡大のなかで苦悶しつつ断固たる職場放棄に立ちあがっている。福祉ボランティア、医療ボランティアが続々と立ち上がっている。そうした労働者階級のたたかう姿は人々を激励し、鼓舞してやまない。

少数ながらも武装した若者を先頭とする、初期的ながらも圧倒的に広大な裾野をもつ軍部独裁打倒のゼネラル・ストライキと武装蜂起が始まっている。軍・警察内部から民衆に呼応して離脱、合流する将兵が生まれている。労働者農民人民は、NUG/PDFを広範な形で支えながら、ただ自らの力のみを信じて軍と真っ向から対決している。ミャンマーのCDMは非武装と武装のさまざまな形態と手段をとりながら最後の勝利を必死に模索している。

彼ら/彼女らは、このたたかいはビルマ独立以来、1958年、1962年、1988年、そして2021年と四次にわたるクーデターを繰り返してきた軍部を最終的に打倒すべき歴史的決戦であると自覚してたたかっているのである。

それはすでに軍部vsアウンサンスーチー氏の権力闘争という従来の枠組みを超え出ているとみることができるのではないだろうか(甲野[2021],

根本[2021])。

無差別虐殺にも退くことなく、尊厳高く、繰り返し立ち上がる彼ら/彼女らの決死の思いを想像すると、私たちの胸も張り裂けそうである。

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

同時にまた、国境域をほぼ実効制圧し、人口の3分の1を占める諸民族は、クーデター軍との政治的・軍事的緊張に一挙に突入した。カチン州(北部)のカチン独立軍(KIA)、シャン州(北東部)のKIAとミャンマー民族民主同盟(MNDAA)、カイン州(南東部)のカレン民族同盟(KNU)/カレン民族解放軍(KNLA)などが国軍との熾烈な戦闘の戦端を開いている。キリスト教徒が多いチン州(北西部)では人民防衛隊が結成され、国軍との戦闘に入っている。

軍はカチン州に空爆を加えるなど、無差別絶滅攻撃にうって出ており、国境地帯からタイやインドに逃れる難民が続出している。だが、諸民族武装勢力は退却と進撃を繰り返しながら、猛然たる何波にもわたるゲリラ戦で軍に強烈な打撃を加え、地域を守り抜こうとたたかっている。ラカイン州(西部)の仏教徒ラカイン族によるアラカン軍(AA)も、当初の静観姿勢を変え、労働者農民人民の不服従闘争の支持を表明している。

複数の民族とその武装勢力は、位相の違いはあれ、軍との積年の決戦にうって出たのではないだろうか。

ムスリムであるロヒンギャの人々は主にラカイン州(南西部)に住むが、歴史的に軍部によるいわれなき差別・迫害・追放攻撃を受けてきた。難民となっているロヒンギャは70万人を超える。加えて、クーデター軍部による新たな軍事的脅威にさらされるなかで、その歴史的に蓄積された苦悩はいっそう強まっている。

しかしまた、クーデター軍の言語を絶する暴虐に自ら直面するビルマ民族人民の側において、ロヒンギャ差別に加担してきたことへの反省が表明され始めている。‘ミャンマー問題とは構造的ロヒンギャ・ムスリム差別問題である’という一面が浮き彫りになっている。

他方、歴史的にみて、ビルマーミャンマー情勢に常に関与してきた中国の動向、その存在が今もまた、クーデター軍と労働者農民人民・諸民族・ロヒンギャとの対決構図に少なからぬ影を落としている。

習近平(シー・チンピン)政権は、国連安保理事会で2・1軍部クーデターにたいして「ミャンマーの内政問題であり、国連が介入すべきではない」と公言し、ロシアとともに欧米の制裁発動に反対した。国境越えに軍側に武器などを供与している実態も暴露されている。クーデター軍を擁護し、中国寄りに取り込もうとしていることは明らかである。

同時にまた、軍と対峙する国境沿いの諸民族にCOVID-19対策のワクチンを提供するなど、ご都合主義的対応をとって、いわば二股をかけている。

軍政とたたかうミャンマーの労働者農民人民と諸民族のなかでは、そうした中国への批判と不信がますます強まっている。またロヒンギャは、軍による迫害と追放について中国が軍を支持した事実を忘れるわけがない。

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

とまれ、彼ら/彼女らの不服従のたたかいは現代史の矛盾を鋭く問うているのだ。

ビルマ-ミャンマーはイギリス帝国主義の長きにわたる植民地支配から独立を果たしたが、受けた迫害と歪みはずっと禍根を残している。それなのに、当のイギリスは植民地犯罪を総括しているのか――。

日本帝国主義のビルマを要とする「八紘一宇」「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」、そこでの軍事占領、虐待、拷問、数々の虐殺、インパール作戦強行=大敗による多大な犠牲の強要などは断罪され清算されたのか――。

現代における被抑圧民族の民族解放は達成されたのか。それらに多い軍部独裁政権をいかにして打倒、克服していくのか――。

ビルマ民族とロヒンギャ・ムスリムとの共生、そして仏教とイスラム教とキリスト教との共生をどう実現するのか。ミャンマー社会に根を張る構造的ロヒンギャ差別をどのように打破するのか。多民族・多宗教・多文化国家は可能なのか、連邦制と独立主権と地域自治にかんする思想と政策は何か――。

都市と農村の格差はどうすれば解決するのか、農村への差別的な犠牲転嫁という社会構造はいかにして打破されるのか――。

スターリン主義の歴史的崩壊後のロシアおよび中国の内外における暴力主義的で大民族主義的・官僚主義的な労働者人民弾圧および諸民族抑圧やイスラム迫害とどうたたかうのか――。

帝国主義のグローバリズムによる、形を変えた植民地主義をどのように根絶していくのか――。

帝国主義下の労働者階級は、国家独占資本主義的方策と市場原理主義的方策とのねじれた政策展開によって深々と買収あるいは強制排除され、分断化、孤立化させられ、自国の侵略と植民地主義と対決することができず、腐りきった帝国主義的労働運動をも打破できずにいる。だが、労働者階級がインターナショナリズムを奪還し、前記のような現代史的命題に正面から応えてゆくにはどうたたかえばいいのか――。

………………………

これらは今日のミャンマー情勢が鋭く問うものである。否、それは現代世界の激しい矛盾そのものであり、現代史の未解決の課題である。それゆえミャンマー情勢は世界問題であり、日本問題にほかならないのだ。

私たちは、ミャンマーの労働者農民人民・諸民族人民・ロヒンギャ人民に連帯し、同時に、何よりもクーデター軍を陰に陽にバックアップしているのが中国だけではなく、日本の政府および侵略資本でもあることを明確にさせ、これを弾劾しなければならない。今のままでは日本の私たちは軍部による残忍な虐殺、迫害に加担しているのだということを自覚して、非武装あるいは武装して戦う若者たちを先頭とする決死の蜂起に連帯しなければならない。

私たちはミャンマーの加害者に断じてならない。1962年の虐殺クーデターに際して、また1988年の虐殺クーデターに際して、傍観=黙認=加担してしまった恥ずべき過ちを繰り返してはならないのだ。

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

現下のミャンマー情勢と向き合うとき、何よりも前提的に日本・ビルマ-ミャンマー関係の歴史と現実をしっかりと認識しなければならない。

なぜなら、2月1日のクーデターの直後からいち早く、在日ミャンマー人が日本ミャンマー協会(会長・渡邉秀央、事務総長・渡邉祐介[秀央の息子]、2012年3月に民間レベルで正式発足)や日本財団(会長・笹川陽平)や外務省、経済産業省にたいして、「国軍の資金源となるODA(政府開発援助)をただちにやめよ」、「日本のお金で人殺しをさせないで」、「軍部独裁権力を容認するな」という強い要請行動を行ったからである。ミャンマー人は知っているのである。日本政府・官僚・財界がミャンマー軍部と長きにわたって結託してきたことを―。

実際、菅政権はどのような対応をしているのか。

(1)加藤官房長官は「人権問題のみを直接あるいは明示的な理由として制裁を実施する規定はない」と公言し開き直っている。アメリカやEUが軍部への制裁措置を次々と打ち出すのを横目で見ながら、軍部による虐殺、逮捕・監禁を形だけの「非難」はするものの具体的な行動を何一つ起こしていない。

(2) 茂木外相は「北風がいいか、太陽がいいか」と国会で答弁し、事実上、「太陽」政策で対応すると表明した。陰では「国軍を忖度しないとミャンマーがいっそう中国寄りになる」説を流布させている。それどころか、「日本はミャンマーと長年の独自の太いパイプがある。それを生かして働きかける」などと称している。しかも、クーデター軍が任命した「外相」ワナマウンウィンを「外相」と呼称した(「外相と呼ばれる人」と修正)。事実上、軍部を免罪・擁護している。「非難」は口先だけである。

(3) 駐ミャンマー15大使が国軍を非難する共同声明を出した際に、日本は不参加を決め込んだ(4月9日)。一国の外交姿勢としては、あからさまなクーデター軍容認である。

(4)日本ミャンマー協会会長の渡邉が5月13日深夜に急遽、ミャンマーに飛び立ち、国軍司令官と会談した。その時期は、ジャーナリストの北角裕樹氏が暴力的に不当逮捕・起訴され、一転して起訴取り消し・釈放となった過程と重なっている。あわせて日本財団理事長の笹川陽平も国軍司令官と接触している。ミャンマー国軍は5月14日、「ミャンマー国民和解担当日本政府代表(笹川陽平)の要請」で解放を行う、と説明した。北角氏の処遇をめぐって、日本政府とミャンマー軍部との密約(たとえばODA継続とか)が交わされたのではないかと推測されている。

(5)日本の国会では、6月8日に衆議院、6月11日には参議院でミャンマー国軍を非難する決議が採択された。ところが政府はどこ吹く風といった態度なのである。

…………。

日本政府・官僚・財界のそうした対応は、欧米諸国のそれと比べてもあまりにもミャンマー軍部寄りであることが際立っている。

また、日本の各企業は、巨大ビジネスの甘い汁を貪欲に追求する思惑もあり、政府の対応に規定されて、現地からの撤退など目立った独自行動をとっていない。

これらの点で、アメリカ帝国主義バイデン政権は、発足以来、前トランプ政権以上に米中対決構図をつくりあげ、ありとあらゆる中国脅威論をあおり立て、ミャンマー問題でも中国を強く非難・攻撃している。

ところが、そのアメリカとの日米同盟を不可欠の存立条件としている日本が、他の問題では異様でデマゴギッシュな中国脅威論を叫んでいながら、ミャンマー軍部を容認する中国を非難しないという図は、実に奇妙である。これは何を意味するのだろうか。

結論を先にいえば、日本はクーデター軍を露骨に擁護する中国・習近平政権の向こうを張って軍を必死に引き寄せようとしているのである。すなわち、日本は本音ではミャンマーが軍部支配の軍事国家であり続けることを望んでおり、それを自らの帝国主義的利益としているのである。

日本帝国主義とそのアジア政策にとってミャンマーは独自の大きな位置を占めていることが、そこにはっきりと示されている。現在的には、経済危機からの脱出のためにミャンマーからの労働力の搾取と市場制圧とあらゆる資源の略奪に日本資本主義の体重をかけていることが浮き上がってくる。

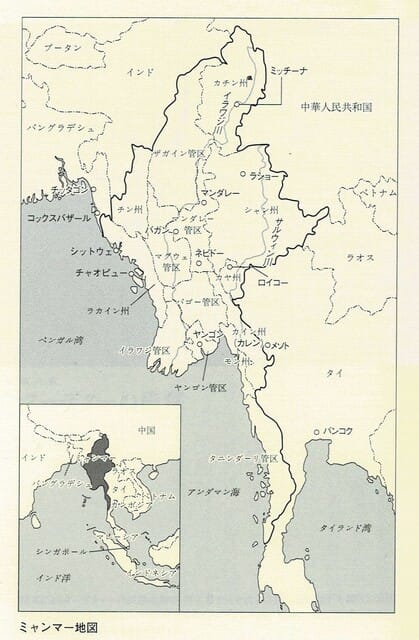

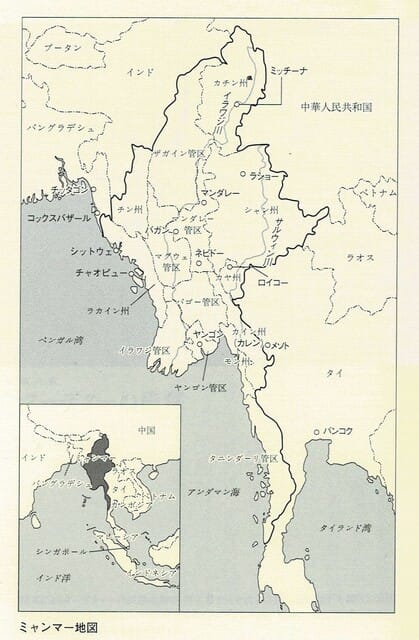

▲ミャンマー地図。北川[2021]から転載

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

では、日本政府の「太陽がいい」というミャンマー政策、そこでの「独自の太いパイプ」とはどのようなものなのだろうか。

日本・ミャンマー関係の歴史的経緯は後述するが、前述した日本ミャンマー協会の実態をみると、それが「独自の太いパイプ」と称されるものであることがよくわかる。その日本ミャンマー協会を財政支援するのが日本財団であり、その理事長の笹川陽平はミャンマー国民和解担当日本政府代表に任命されている(13年2月19日閣議決定)。渡邉親子と笹川がことあるごとに暗躍しているのである。そこにはじつは、第二次世界大戦時と戦後直後から今日にいたるまで、ビルマーミャンマーを執拗に侵略支配しようとしている日本帝国主義の本性が如実に示されている。

日本のミャンマー政策はきわだった植民地主義的実態と本質をもっている。それは複雑にからみあっているが、6点に整理することができよう。

1)円借款を武器に侵略と支配

第一に、日本がODA(政府開発援助)を武器にミャンマーの従属化を狙っていることである。

ミャンマーは人口約5400万人(2020年4月、労働・入国管理・人口統計省の調査推定)、ビルマ民族を始め数多くの民族とロヒンギャ・ムスリムが住む多民族・多宗教国家。農村人口は約7割を占める。総面積は日本の1・8倍、土壌が豊かで未開拓農地が膨大にあり、海岸線が約2200キロメートル、長大な大陸棚もあり、また多くの河川体系をもつ。行政区分として主にビルマ民族が住む7地域と諸民族が住む7州(そのなかに6自治区)となっており、諸民族が支配する国境域の山岳地帯には銅、ニッケル、アンチモニ、さらに石油、天然ガス、ヒスイなど豊富な天然資源を擁している。

2011~12年以来、日本がそのミャンマーへの最大の援助国であることはよく知られている。日本のODA(①無償援助、②有償援助、③技術援助の3形態)はほとんどが②有償援助、しかも円借款であり、いわゆるひもつき援助である。

その円借款を水路にして日本の企業と金融機関が「ミャンマーはアジア最後のフロンティア」「絶好のビジネスチャンス」などという掛け声を高くして、なだれ込んだのだった。

周知のように、円借款とは、イ)資本投下ではなく、長期・低利子であるが、融資なのであり、ロ)相手国に返済の負担を強いるものである。ハ)円借款の形態のODA資金は円建てであるため、ミャンマー側の種々の事業は圧倒的に日本企業に発注する仕組みとなっている。要するに、ODA資金が日本企業に還流する仕組みである。ニ)返済資金のファイナンスも基本的に日本側が指図する。そのため日本の金融機関が深々と入り込んでいる。ホ)したがってミャンマーの自立的な産業企業および金融市場の育成を促すものとはなりえない。

そうして日本は円借款を武器にミャンマーのインフラ整備事業のほとんどを担っているといわれており、ミャンマーの経済社会の基本構造を握ろうとしているのである。

時系列的に遡るが、戦後日本は、1958年第一次軍部クーデターと1962年第二次軍部クーデターによるネウィン政権――「ビルマ式社会主義」を掲げた軍部独裁政権――成立以降、円借款によるODAを積極的に展開してきた。米帝のベトナム侵略戦争と日本の参戦国化と並んでビルマへの円借款を次々と投入し、ヤンゴン空港を始めとする空港・鉄道のインフラ整備や工場・プラント建設を推し進めてきた。70年代、80年代をとおして最大の援助国となった。

1988年の大規模なネウィン軍部独裁打倒の民主化運動にたいする第三次軍部クーデターに際して、米欧が経済制裁で対応し、ODAを凍結するなかで、日本も円借款を停止することとなった。しかし、人道支援の名目でのODAと貿易関係は継続してきた。同時にミャンマー軍部と政治面、経済面でのパイプを強めていった。そして2011年の軍事政権の生き残り戦略としての「民政移管」以降、前述したように円借款を大々的に再開していったのだった。

その時点でミャンマー側には、それまでの延滞債務が約5000億円あった。当時の民主党政権は、それを債権放棄=帳消しにした。アウンサンスーチー氏が軍部を利するとして帳消しに反対したにもかかわらず、実権を握る軍部をバックアップしたのだった。

そこには、民主党も含めた日本のミャンマーにたいする宗主国然とした姿勢があるといえる。

2)国家総がかりの侵略推進体制

第二に、日本資本主義経済の危機の突破をかけて、政府・官僚と財界が合作して国家総がかりでミャンマー政策を展開していることである。その様相は、欧米諸国とは異なっており、「官民連合」と呼ばれている。

ミャンマーにおける大きな柱とされているティラワ経済特区の開発をみてみよう。

同経済特区は、2014年に日本ミャンマー共同事業体が設立されてヤンゴン近郊の2400ヘクタールの土地で開発事業が開始された。製造業の工場が中心であり、その周りに商業施設や住宅や学校が設立される。衣料縫製、靴縫製、電気部品製造などの生産拠点にするという。広範に労働力を動員し、他の東南アジア諸国と比べてもより低賃金による雇用・搾取をもくろんでいる。

日本はミャンマー側の外資導入政策に全面的に食い入る形で、ミャンマーを日本の輸出産業の海外拠点にしようとしているのである。

しかも、先行する電力や港湾施設などインフラ整備には円借款が投入されている。日本はティラワ経済特区のためにODAを何度も重ね、すでに1100億円超を投入している(2021年6月現在)。

またYコンプレックスと称されているヤンゴン高級商業施設開発プロジェクトをみてみよう。

ヒューマン・ライツ・ウォッチによると、国軍が所有する1万6000平方メートルの軍事博物館跡地にショッピングモール、ホテルを誘致するもので、2017年に開発事業が開始された。総事業費は380億円、日本側が8割、ミャンマー側が2割を出資している。

その事業には日本のフジタ、東京建物、ホテルオークラなどがかかわっている。それにはJBIC(国際協力銀行、日本政府が全株保有)が基幹融資し、三井住友銀行とみずほ銀行が協調融資している(18年12月契約)。

しかも、日本からの進出企業の債務保証をJOIN(株式会社海外交通・都市開発事業支援機構)が与えることになっている。JOINは2014年12月設立、政府が95%出資している。つまり、日本からミャンマーにインフラシステムを大掛かりに輸出するためにゼネコンやホテルなど民間企業を日本政府が全面的にバックアップする体制で臨んでいるのである。

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

第三に、日本のミャンマー政策の文字通りの戦略本部を担っているのが日本ミャンマー協会である。

それは民間の機関であるが、役員の顔ぶれをみると、その実像が露わとなる。

創立時の名誉会長は中曽根康弘であった。

最高顧問は麻生太郎である。

会長・理事長の渡邉秀央は中曽根の秘書に始まり、中曽根政権の内閣官房副長官、その後郵政大臣を務めたが、中曽根が「若い君の役割である」とビルマ侵略の意図を託し、それを忠実に体現して、同協会発足まで30年以上にわたってビルマーミャンマー工作に取り組んできた人物である。また、渡邉は自らも日本ミャンマー開発機構を立ち上げている。その渡邉の息子である祐介が同協会事務総長を務めている。

同協会に役員や理事を出している企業(氏名)は、ライフコーポレーション(清水信次会長)、三菱商事(佐々木幹夫元会長、村越晃取締役)、丸紅(猪俣宣夫名誉理事、山添茂会長)、住友商事(岡素之特別顧問、山埜茂代表取締役)、ANA(岩崎茂顧問・元防衛省統合幕僚長)、NTT(鈴木政誠元社長)、スカイマーク(洞駿[ほら・はやお]社長)、星槎グループ・世界こども財団(宮澤保夫会長)、JICA(荒川博人元理事)、日本生命(門間大吉特別顧問)、小西安(鈴木敏明元常務取締役)、ザ・カントリークラブ・ジャパン(前田秀元社長)などである。

役員・理事にはさらに自民党の加藤勝信(現官房長官)、甘利明(自民党税調会長)など自民党の現・元国会議員や公明党議員のほか安住淳と福山哲郎といった立憲民主党幹部がいる。

加えて、歴代のミャンマー大使たちがずらっと並んで理事や顧問を担っている(同協会ホームページ【現在、役員名は非表示になっていて見ることができない】)。

ちなみに、同協会は民主党政権の時期に設立されたが、発足以来、副会長・理事長代行にあったのが仙谷由人である。仙谷は18年10月に死去するまでその位置にあり、前述の5000億円帳消しをアウンサンスーチー氏の異議を蹴って推進するなど、渡邉とともにミャンマー工作に当たった。

前述した巨大プロジェクトであるティラワ経済特区開発は、当時ミャンマー大統領のテインセインと渡邉の直談判で、他国、特に中国の参入を排除して、全一的に日本が担うことに合意、決定したという(渡辺周[2021]。その他)。

そのテインセインについてみると、そもそも軍人であり、中将となってシャン州軍管区司令官を務めていたころから渡邉はパイプを作ってきた。そしてテインセインは08年に首相、11年に大統領に就任している。

そのように軍部中枢と強い親和関係を結ぶ役割を日本ミャンマー協会が担ったのである。

ことほどさように、日本ミャンマー協会は、形式上は政府外の民間団体でありながら、じつは民主党-立憲民主党も抱え込んだ日本帝国主義のミャンマー侵略の戦略本部として動き続けてきたのであり、今もそうなのである。

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

第四に、日本ミャンマー協会の軌跡から浮かび上がってくることであるが、日本のミャンマー政策はミャンマーにおいて軍部が実権を握っていることを前提とし、かつそれを有利として、一貫して軍部とパイプをもち、軍政を容認・擁護していることである。

この点で、1988年、ネウィン軍部独裁権力を打倒する大規模な民主化運動が勝利するや再び軍部クーデターが起ったとき、数千人が虐殺された。その凄惨な現実を前にして、日本の対応は、軍部クーデターを非難するものではなかった。民主化運動――それは「8888蜂起」と呼ばれており、実質的に新たなビルマ革命であった――を敵視したものであった。当時の公式記録は入手できていないが、次の文章をみてほしい。

渡邉がいうように、当時の中曽根政権は、1989年軍部クーデターと数千人もの学生・労働者を虐殺した流血の鎮圧行動を、「内乱が拡大し、国内治安安定のためやむをえず軍政になった」として支持、擁護したのである。そこには戦後ビルマ-ミャンマー史上空前の民主化運動が起こった現実、なぜ民主化運動が起こったのかの意味を考えようという姿勢などさらさらなく、軍部独裁政権の支配秩序を乱すことは許されない、「内乱の拡大だ」として敵意をもってとらえていた。

そして、米欧などが軍部クーデターに反対し、厳しい制裁措置をくりだしたことにたいして、日米安保同盟関係から、中曽根政権はしぶしぶそれを黙認する一方で、米欧とは一線を画し、いち早く軍政を承認したのだった(1989年2月17日)。しかも、軍部クーデター政権と「細々とした友好関係を維持してきた」、否、「細々」どころか太いパイプを形成してきたのであった。進行中のプロジェクトを再開したのである。

なお、渡邉がいう「マウン・マウン・カ首相」は、反軍政のデモとゼネストのものすごい拡大・発展に追いつめられてネウィンがBSPP(ビルマ社会主義計画党)議長を辞任、サンユも大統領を辞任するなかで次の大統領(BSPP議長兼任)になったセインウィンもまた辞任するにおよび大統領になった文官出身のマウンマウン博士のことと思われる。しかし、マウンマウン大統領の時期は8月12日から軍部クーデターの9月18日までの1カ月余のことである。それを「首相を日本に招いた」ということは考えられない。であるので、実際にはソウマウン国軍総参謀長ら軍部が名乗った国家治安秩序回復評議会の主要評議員を招いたのに、それを意図的に隠すために「マウン・マウン・カ首相を日本にお招きした」と記述しているのではないか。(註:渡邉のいう「マウン・マウン・カ首相」について誤認しており、不明な点もあるので、当初の記述を削除、訂正した。)

いずれにせよ、軍部独裁政権を選び取ること、それが日本のミャンマー政策の基本戦略に据えられているのである。

それは、なぜなのだろうか。

その理由は、ミャンマー軍の独特の歴史的性格にある。以下で、ミャンマー軍とは何か、その複層的構造を解明していこう。

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

◎恒常的にせん滅戦争

ビルマ-ミャンマー軍の独特の歴史的性格は一つには、恒常的にせん滅戦争をしている軍だということである。

ビルマ-ミャンマー軍は、イギリスの植民地統治からの解放をもとめる独立戦争(民族解放戦争)から生まれたことは、よく知られている。

当初は、アウンサンと「30人の志士」が天皇制日本のバックアップを受けた。なぜかというと、日本は1931年以来の昭和15年戦争(中国フィリピン-アジア太平洋戦争)において、「八紘一宇」「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」「ビルマ解放・イギリス駆逐」を掲げていたからである。日本の大本営直轄の南機関(機関長・鈴木敬司大佐)の指揮下でビルマ独立義勇軍(のちにビルマ国民軍)が編成された。

だが日本は、ビルマ軍事占領を強行し、かつビルマを拠点にインド・インパールへの侵略作戦を発動し、大敗した。それはビルマの人々に多大な犠牲を強いた。

よく知られているタイ・ビルマ鉄道、いわゆる泰緬鉄道建設では、ビルマを始めとする東南アジア各地からの強制連行・強制労働、連合軍捕虜虐待が行われ、「枕木一本につき一人が死んだ」といわれる、あまりにも過酷な作業で、死者を続出させた。またカラゴン村虐殺事件(1945年7月)が引き起こされた。カラゴン村を襲撃した日本軍は、女性、子どもを含めて次々と拉致し、拷問、強姦、銃殺で多くの村民を虐殺した(根本[2014])。

そうした日本の「ビルマ独立」が虚偽であったことを見破ったアウンサンらは、反ファシズム人民自由連盟を結成し、イギリス・連合国軍と組んで抗日蜂起を遂行、多くの日本軍将兵をせん滅し、勝利した。そしてイギリス再占領下であくまでも反英の完全独立への方途を追求し続けた。1948年1月のビルマ独立を準備する途上で、アウンサンら7人の閣僚が政敵によって暗殺された。それはイギリスの謀略によるものと考えられる。

いずれにせよ、軍の歴史的起源はそのような反英・抗日の苛烈なたたかいにある。

だが、現在の軍の直接の歴史は1962年軍部クーデターに発する。

クーデター以降のネウィン軍部独裁政権は、(1)「ビルマ式社会主義」を掲げるも軍人中軸の一党独裁体制、(2)ビルマ語教育義務化・諸民族母語否定やビルマ市民権法(国籍法)改定(1982年)に端的に示される排他的なビルマ民族主義、(3)仏教(上座仏教)の教理と思想を歪めた権力的な仏教改宗政策、つまり仏教第一主義をテコとするビルマ民族同化政策(仏教ナショナリズムと規定することもできる)、(4)反イスラム主義による迫害~~などを段階的かつ急速に推し進めてきた。イスラム教徒のロヒンギャや諸民族にたいし武力を行使して徹底的に鎮圧・掃討、あるいは屈服・停戦させるものであった。彼らはそれを「人民戦」と称した。

とりわけ重視すべきなのが、ロヒンギャとその武装勢力にたいして、「国籍審査」の名による不法入国者逮捕・追放作戦(1978年)、ミンアウン掃討作戦(1991~92年)が強行されたことである。その結果、それぞれ約20万人、約25万人のロヒンギャがバングラデシュに逃れ、生存の危機に苦しめられる難民となった。

さらに付け加えると、(5)国軍は学校教育でも、社会生活面でも、「国軍だけが父、国軍だけが母」というスローガンを掲げ、イデオロギー支配を強めてきた。それは「国軍は救世主」であるというものであり、まさに国家的な奴隷教育を強要している。

この点で、軍の支配の手法には、南機関が持ち込んだ旧大日本帝国軍隊の影響があるといわれている。上座仏教が孕む独善的で高踏的な権威主義を土台にして、日本特有の、天皇を頂点とする家族国家観を取り込んだものと考えられる。

このように、軍はロヒンギャならびに諸民族へのせん滅戦を遂行する軍であると同時に、異様な、一種ネオナチ的な要素をも内包した政治イデオロギー集団であるといえる。

少し詳しく記そう。

多民族・多宗教国家であるビルマは、約5400万人のうちビルマ族が多数(6割超~7割近く)だが、諸民族とムスリムが約3分の1を占めている。そこには、独自のコミュニティを形成するイスラム教徒のロヒンギャ(約100万人、バングラデシュと国境を接するラカイン州北部に住む)、そしてシャン族、カレン族、ラカイン族、中国系のコーカン族=漢族(北東部)、モン族、カチン族、インド系、カヤー族、チン族、ワ族(東部シャン州)、ナガ族、ラフ族、リス族、トーアン族、そしてチベット人(最北部)など全部で140有余の民族がいる(現行市民権法ではそのうち135民族しか認めていない)。その多くが独自の文化と言語をもっている。

ただし、イギリスの植民地支配と軍の各個分断支配という政治的意図によって各民族の細分化分類がなされたため、現実の民族数としてはもっと少ないといわれている(宇田[2020])。

アウンサンらは、独立への過程で多民族国家を統一する事業に取り組み、カチンやシャンなどいくつかの民族との間で連邦国家としてのビルマ独立と諸民族の自治を合意した(1947年2月、パンロン協定)。

だが、アウンサン暗殺後のビルマ独立はパンロン協定がないがしろにし、そのためカレン民族解放軍の武装闘争をはじめカチン、カヤーなど諸民族の独立、反乱、ビルマ共産党の対抗が起った。それにたいして、政権側は諸民族の独立あるいは自治を認めるのではなく、武力で制圧しようとした。ただし、一定の時期はビルマ仏教徒とムスリム・ロヒンギャとの共存が続いていた。

それがネウィン軍政になって諸民族とムスリムにたいする攻撃と迫害がよりいっそう強まった。ロヒンギャは「無国籍」とされ、国民の「敵」とされた。また建前上の政教分離と背反する、仏教の政治的利用主義を強めた。

そして、1958年、参謀総長=最高司令官ネウィンが首班となる選挙管理内閣という形で軍の政治介入クーデター(第一次クーデター)が起こり、さらに1962年、ネウィン軍部が実権を掌握する第二次クーデターが強行された。それ以降、現在まで約60年にわたってカチン独立軍やカレン民族解放軍など諸民族とその武装勢力へのせん滅戦争、ロヒンギャ迫害、その一方での部分的停戦(ワ州連合軍やミャンマー民族民主同盟軍などと合意)が続いてきているのである。軍は諸民族とロヒンギャへの流血の存在抹殺攻撃をテコとするによって、その過程で軍を強大化していったのである。

その数は陸軍・海軍・空軍および警察軍で約40万の兵力を擁し、東南アジアでベトナム人民軍につぐ強大な軍となっている。

◎やむことなき反軍政闘争への血の鎮圧

戦後ビルマ-ミャンマーの歴史は、帝国主義からの真の独立が度重なる軍部クーデターによって歪められ、完遂されずにきている。軍部は多民族・多宗教国家としての共生=社会的差別克服=統一、全面的な連邦制と独立主権と地域自治の確立という方向をけっしてとることがなかった。それでいて、軍があたかも独立国家の体現者であるかのように偽装してきた。

したがって軍部とその軍政を根底から打破するミャンマー人民の苦闘は、真の反帝国主義・民族解放をかちとる独立戦争の継続・完遂であると、とらえるべきだと考える。

軍政と対決する大規模な大衆蜂起が繰り返し爆発するのは、まさにそれがビルマ-ミャンマー史あるいは世界史の歴史的必然だからではないだろうか。だからこそ、労働者農民人民と諸民族人民とロヒンギャ人民は、けっして譲ることのできない人間的尊厳をかけてたたかうしかないし、まさに命をかけて立ち上がっているのである。

軍部はミャンマー人民の支持をけっして得ることができず、絶望的に凶暴化し、自国人民を敵視することで軍を強大化してきた。

2・1クーデターの首謀者であるミンアウンフライン国軍司令官についてみても、彼がのし上がってきたのは、07年の仏教徒と学生らの大規模な反政府デモ(「サフラン革命」と呼ばれるが適切ではないだろう。根本[2014])を暴力的に鎮圧したことによってだった。08年にも諸民族武装勢力への掃討戦を強行し、3万7000人を中国に追いやった責任者だった。そしていわゆる「民政移管」の11年3月に国軍司令官となり、一気に次級大将、上級大将に昇格したのだった。

そしてミンアウンフラインの最大の戦争犯罪が17年8月のロヒンギャ掃討作戦であった。当時約80万人とされるロヒンギャの人々を徹底的に迫害し、殺戮し、すべて追放し、その結果、バングラデシュには約42~43万人が逃げ込み、世界最大といわれる難民キャンプで生活することが強いられているのである。

そのような軍だからこそ、国境沿いの山岳部に住む諸民族や農民にたいしてだけでなく、平野部の都市に住む人々にたいしても暴虐をはたらいてはばからないのである。軍部はまさに国家的テロリスト集団なのである。

◎「ミャンマーのネオナチ」と呼ばれる969運動

11年3月、軍が実権を握ったままのいわゆる「民政移管」あたりから上座仏教僧のアシン・ウィラツを指導者とする反イスラム運動が急速に激化した。それは仏陀の9徳・仏法の6徳・僧侶の9徳から969運動と称し、徹底した反イスラムの極右運動としてある。969運動を軍は容認し、ロヒンギャ迫害政策は969運動が先導してきた。

ミャンマー軍の凶暴性は単なる軍事的暴挙というよりも、969運動を政治的・宗教的な実体的核とし、そうしたネオナチ的な急進主義的イデオロギーを動力としているとみなければならない。

この問題は長くなるので、重要性の指摘にとどめる。

◎子どもを兵士にする戦争犯罪

関連して、世界に男女の子ども兵士が多数組織されている(08年で約30万人)。なかでもコンゴ、シェラレオネと並んでミャンマーで多くの子ども兵士が組織化されている。この問題はとくに重視され、断罪されなければならない。とりわけ、今回の軍部クーデターへの抵抗闘争にたいして、10代の少年兵が市民に無差別に発砲している事実が報道されている(永杉[2021]など)。

兵士とされたミャンマーの子どもたちは12歳から18歳であり、その数は02年に推定7万人といわれている(ヒューマン・ライツ・ウォッチ・レポートの調査報告)。とくに1988年の第三次軍部クーデターの後、1990年から2005年までが最も多かったという。貧困、戦争による家族離散、孤児化、教育制度の未整備などによって困窮する子どもたちを軍が拉致同然に強制的に徴兵しているのである。

アメリカなどが武器の小型軽量化を進め、大量に武器輸出したことも背景にあった。帝国主義の戦争ビジネスが子ども兵士を生み出しているのである。

12年以降は、国連との協定によって、少人数ずつ子どもたちを兵役から解放しつつあるが、14年段階で数万人とされる子ども兵士が存在している。

軍は、子どもたちに過重な運搬、地雷敷設、偵察などの軍務を強制するばかりか、アメリカ製のM-16自動銃などの兵器をもたせて戦闘員として前線に立たせ、殺人行為に駆り立てている。異常に興奮して好戦的になる錠剤・麻薬を飲ませているのである。

子どもたちの肉体と精神に深い傷を負わせ、一生苦しませるような世界史上の悪行をなしている軍隊の一つが、ミャンマー軍なのである。

◎「民政移管」下でロヒンギャせん滅・追放作戦

ミャンマー軍の残虐性を世界に知らしめたのが、前述した17年8月から年末にかけてのロヒンギャせん滅・追放作戦だった。

同年8月25日、ラカイン州でロヒンギャ武装勢力ARSA(アーサ、アラカン・ロヒンギャ救世軍)とそれを中軸とした数多くのムスリム村民たちが警察・軍の施設50数か所を襲撃した。それは積年のいわれなき差別・迫害と数々の虐殺にたえかねたロヒンギャ民衆蜂起であった。それにたいして軍部はARSAを「テロリスト団体」と規定して、ティンチョー大統領の承認をとりつけ、大規模で徹底的な掃討戦を展開した。

それは村々への襲撃、無差別銃撃、家屋焼き討ち、村落まるごとの破壊、女性への集団レイプ、子ども殺害、みせしめ処刑であった。

同じ村落に住むラカイン人による加担も重なっていた。ロヒンギャとラカイン人との対立が複雑に絡まっている。

その結果、死者数は7000人から1万人にのぼると推定されている。そして、わずか4か月間で約70万人ものロヒンギャの人々が難を逃れるために、バングラデシュに流れ込んだ。事実上の強制追放である。それ以前からの難民も含めておよそ100万人ものロヒンギャが難民キャンプの劣悪な環境下に置かれている。

この2017年8月事件以降のせん滅戦は、文字通りジェノサイドであり、未曽有の人権侵害であった。欧米諸国からは「民族浄化」との非難が出された(ただし「民族」規定は正しくなく、誤った認識を生んでいる)。

それにたいして軍部は大虐殺を開き直った。国家顧問としてミャンマー政府を率いるアウンサンスーチー氏は、当初、「武装集団による襲撃が発端。治安部隊は行動規範を厳格に遵守」と声明し、明らかに軍を擁護した。その2年後、19年12月10日、国際司法裁判所で「ジェノサイド条約違反ではない」「国内問題であり国際司法裁判所が介入すべきではない」「独自に調査中である」と演説した。ただし、婉曲ないい回しながら国軍による残虐行為をある程度認めた。だが、渦中にあった当事者政府の代表でありながら、軍とその残虐行為を断罪せず、謝罪しなかったのである。

とはいえ、ミンアウンフラインら軍部からすれば、スーチー氏の演説は軍弁護ではなかったため、相互の緊張と亀裂は強まっていくこととなった。

重要なことは、軍は、スーチー氏とNLDがロヒンギャ差別問題を解決する思想と政策、能力をもたないことを衝いて、ロヒンギャ大虐殺を強行してきたし、それを開き直っているということである。

(つづく)

【参考文献】→(下)にまとめて掲載。

日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を糺明する(上)

▲手製のエアガンで武装自衛する若者たち(2021年4月、ヤンゴン)

▲町をあげて軍部クーデター抗議に決起(2021年5月、シャン州)

[目次]………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

1)円借款を武器に侵略と支配

2)国家総がかりの侵略推進体制

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

◎恒常的にせん滅戦争/◎やむことなき反軍政闘争への血の鎮圧/◎「ミャンマーのネオナチ」と呼ばれる969運動/◎子どもを兵士にする戦争犯罪/◎「民政移管」下でロヒンギャせん滅・追放作戦 (ここまで上)

c)軍産複合利権集団――かの関東軍をほうふつとさせる (ここから下)d)軍部と親密な関係を継続する日本政府

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望―渡邉祐介論文を批判する

a)ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

b)日本の対ビルマ戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

【参考文献】

……………………………………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

2021年2月1日、ミャンマー軍部はクーデターを強行した(「国軍」はミャンマー語でタッマドゥ[王立軍の意])。それは、昨年11月総選挙でのアウンサンスーチー氏率いるNLD(国民民主同盟)の圧勝、国軍系野党USDP(連邦団結発展党)の大敗によって追い詰められた軍部が虎視眈々と機会をうかがってきたクーデターであった。軍部はアウンサンスーチー氏とウィンミン大統領や主要閣僚、さらにNLD幹部、民主派活動家、諸人士などを大量拘束・監禁、非常事態宣言を発令し、ミンアウンフライン国軍司令官が立法・行政・司法の全権を掌握した。翌日にはミンアウンフラインを議長とする国家行政評議会なるものをデッチあげた。

ミャンマーの若者、労働者農民人民はただちに軍とそのクーデターへの不服従と抵抗のたたかいに全国各地で一斉に立ちあがった。市民的不服従運動(CDM、Civil Disobedience Movement)と呼ばれる大規模なデモが連日、嵐のように繰り返された。

それに励まされて連邦議会の議員たちが連邦議会代表委員会(CRPH)を結成、そしてカチン族、カレン族など諸民族が半数となる挙国一致政府(NUG)を発足させた(4月6日)。NUGは軍部に武装闘争で対決することを宣言し、人民防衛隊(PDF)を結成した(5月5日)。

だがそれは、クーデター軍の暴力的な鎮圧攻撃によって想像を絶する厳しい状況となっている。おびただしい血が流され、毎日毎日が命がけのたたかいとなっている。人権団体「政治犯支援協会」が8月18日、わかっているだけで死者数が1006人以上、拘束者が5730人以上と発表した。また軍弾圧下のCOVID-19の感染拡大で医療が崩壊し、7月の死者数が6000人にのぼったという。

軍と警察(警察=内務省も軍統制下にある)によるデモ隊の若者、労働者農民人民への攻撃は、あまりにも残酷なものである。非武装のデモへの実弾の水平射撃、通りがかりの市民の一方的射殺、住居への乱入、乳幼児の問答無用の銃殺、写真や動画を撮影するだけでデモに参加しない人への狙い撃ち、ドローンによる上空からの銃撃、市中での検問・逮捕・監禁、電話盗聴、SNSの禁止、取り調べ時の拷問と性暴力、村への襲撃と空爆、ミャンマー全体の監視社会化・監獄化など、極限化したせん滅戦争をしかけているのである。

ミャンマー軍はまさに国家的テロリスト集団としての残虐な本性をむきだしにして、毎日毎日、暴威をふるっている。その異様さは一体、なにゆえだろうか――。

COVID-19感染拡大、医療崩壊が重なる二重の困難と直面しつつ、しかし、若者ら労働者人民の驚異的なほどの不屈の反撃はやむことがない。

Z世代(1990年代後半以降に生まれた世代。2011年3月の「民政移管」下で育った世代)を中心とする若者たちが、3月半ばころから、やむにやまれず、人々を守るために自衛武装に着手した。ヤンゴンの街頭デモでは、手製のエアガンや投石パチンコでたたかう若者たちが登場した。さらには、国境地帯を制圧する諸民族武装勢力のもとで軍事訓練を受ける若者たちが続出し、彼らが都市ゲリラ戦を次々と展開し始めている。

教育労働者は全土で一斉に職場放棄を敢行し、四たびの軍部クーデター=軍政への絶対拒否を貫いている。医療労働者は、COVID-19感染の爆発的拡大のなかで苦悶しつつ断固たる職場放棄に立ちあがっている。福祉ボランティア、医療ボランティアが続々と立ち上がっている。そうした労働者階級のたたかう姿は人々を激励し、鼓舞してやまない。

少数ながらも武装した若者を先頭とする、初期的ながらも圧倒的に広大な裾野をもつ軍部独裁打倒のゼネラル・ストライキと武装蜂起が始まっている。軍・警察内部から民衆に呼応して離脱、合流する将兵が生まれている。労働者農民人民は、NUG/PDFを広範な形で支えながら、ただ自らの力のみを信じて軍と真っ向から対決している。ミャンマーのCDMは非武装と武装のさまざまな形態と手段をとりながら最後の勝利を必死に模索している。

彼ら/彼女らは、このたたかいはビルマ独立以来、1958年、1962年、1988年、そして2021年と四次にわたるクーデターを繰り返してきた軍部を最終的に打倒すべき歴史的決戦であると自覚してたたかっているのである。

それはすでに軍部vsアウンサンスーチー氏の権力闘争という従来の枠組みを超え出ているとみることができるのではないだろうか(甲野[2021],

根本[2021])。

無差別虐殺にも退くことなく、尊厳高く、繰り返し立ち上がる彼ら/彼女らの決死の思いを想像すると、私たちの胸も張り裂けそうである。

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

同時にまた、国境域をほぼ実効制圧し、人口の3分の1を占める諸民族は、クーデター軍との政治的・軍事的緊張に一挙に突入した。カチン州(北部)のカチン独立軍(KIA)、シャン州(北東部)のKIAとミャンマー民族民主同盟(MNDAA)、カイン州(南東部)のカレン民族同盟(KNU)/カレン民族解放軍(KNLA)などが国軍との熾烈な戦闘の戦端を開いている。キリスト教徒が多いチン州(北西部)では人民防衛隊が結成され、国軍との戦闘に入っている。

軍はカチン州に空爆を加えるなど、無差別絶滅攻撃にうって出ており、国境地帯からタイやインドに逃れる難民が続出している。だが、諸民族武装勢力は退却と進撃を繰り返しながら、猛然たる何波にもわたるゲリラ戦で軍に強烈な打撃を加え、地域を守り抜こうとたたかっている。ラカイン州(西部)の仏教徒ラカイン族によるアラカン軍(AA)も、当初の静観姿勢を変え、労働者農民人民の不服従闘争の支持を表明している。

複数の民族とその武装勢力は、位相の違いはあれ、軍との積年の決戦にうって出たのではないだろうか。

ムスリムであるロヒンギャの人々は主にラカイン州(南西部)に住むが、歴史的に軍部によるいわれなき差別・迫害・追放攻撃を受けてきた。難民となっているロヒンギャは70万人を超える。加えて、クーデター軍部による新たな軍事的脅威にさらされるなかで、その歴史的に蓄積された苦悩はいっそう強まっている。

しかしまた、クーデター軍の言語を絶する暴虐に自ら直面するビルマ民族人民の側において、ロヒンギャ差別に加担してきたことへの反省が表明され始めている。‘ミャンマー問題とは構造的ロヒンギャ・ムスリム差別問題である’という一面が浮き彫りになっている。

他方、歴史的にみて、ビルマーミャンマー情勢に常に関与してきた中国の動向、その存在が今もまた、クーデター軍と労働者農民人民・諸民族・ロヒンギャとの対決構図に少なからぬ影を落としている。

習近平(シー・チンピン)政権は、国連安保理事会で2・1軍部クーデターにたいして「ミャンマーの内政問題であり、国連が介入すべきではない」と公言し、ロシアとともに欧米の制裁発動に反対した。国境越えに軍側に武器などを供与している実態も暴露されている。クーデター軍を擁護し、中国寄りに取り込もうとしていることは明らかである。

同時にまた、軍と対峙する国境沿いの諸民族にCOVID-19対策のワクチンを提供するなど、ご都合主義的対応をとって、いわば二股をかけている。

軍政とたたかうミャンマーの労働者農民人民と諸民族のなかでは、そうした中国への批判と不信がますます強まっている。またロヒンギャは、軍による迫害と追放について中国が軍を支持した事実を忘れるわけがない。

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

とまれ、彼ら/彼女らの不服従のたたかいは現代史の矛盾を鋭く問うているのだ。

ビルマ-ミャンマーはイギリス帝国主義の長きにわたる植民地支配から独立を果たしたが、受けた迫害と歪みはずっと禍根を残している。それなのに、当のイギリスは植民地犯罪を総括しているのか――。

日本帝国主義のビルマを要とする「八紘一宇」「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」、そこでの軍事占領、虐待、拷問、数々の虐殺、インパール作戦強行=大敗による多大な犠牲の強要などは断罪され清算されたのか――。

現代における被抑圧民族の民族解放は達成されたのか。それらに多い軍部独裁政権をいかにして打倒、克服していくのか――。

ビルマ民族とロヒンギャ・ムスリムとの共生、そして仏教とイスラム教とキリスト教との共生をどう実現するのか。ミャンマー社会に根を張る構造的ロヒンギャ差別をどのように打破するのか。多民族・多宗教・多文化国家は可能なのか、連邦制と独立主権と地域自治にかんする思想と政策は何か――。

都市と農村の格差はどうすれば解決するのか、農村への差別的な犠牲転嫁という社会構造はいかにして打破されるのか――。

スターリン主義の歴史的崩壊後のロシアおよび中国の内外における暴力主義的で大民族主義的・官僚主義的な労働者人民弾圧および諸民族抑圧やイスラム迫害とどうたたかうのか――。

帝国主義のグローバリズムによる、形を変えた植民地主義をどのように根絶していくのか――。

帝国主義下の労働者階級は、国家独占資本主義的方策と市場原理主義的方策とのねじれた政策展開によって深々と買収あるいは強制排除され、分断化、孤立化させられ、自国の侵略と植民地主義と対決することができず、腐りきった帝国主義的労働運動をも打破できずにいる。だが、労働者階級がインターナショナリズムを奪還し、前記のような現代史的命題に正面から応えてゆくにはどうたたかえばいいのか――。

………………………

これらは今日のミャンマー情勢が鋭く問うものである。否、それは現代世界の激しい矛盾そのものであり、現代史の未解決の課題である。それゆえミャンマー情勢は世界問題であり、日本問題にほかならないのだ。

私たちは、ミャンマーの労働者農民人民・諸民族人民・ロヒンギャ人民に連帯し、同時に、何よりもクーデター軍を陰に陽にバックアップしているのが中国だけではなく、日本の政府および侵略資本でもあることを明確にさせ、これを弾劾しなければならない。今のままでは日本の私たちは軍部による残忍な虐殺、迫害に加担しているのだということを自覚して、非武装あるいは武装して戦う若者たちを先頭とする決死の蜂起に連帯しなければならない。

私たちはミャンマーの加害者に断じてならない。1962年の虐殺クーデターに際して、また1988年の虐殺クーデターに際して、傍観=黙認=加担してしまった恥ずべき過ちを繰り返してはならないのだ。

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

現下のミャンマー情勢と向き合うとき、何よりも前提的に日本・ビルマ-ミャンマー関係の歴史と現実をしっかりと認識しなければならない。

なぜなら、2月1日のクーデターの直後からいち早く、在日ミャンマー人が日本ミャンマー協会(会長・渡邉秀央、事務総長・渡邉祐介[秀央の息子]、2012年3月に民間レベルで正式発足)や日本財団(会長・笹川陽平)や外務省、経済産業省にたいして、「国軍の資金源となるODA(政府開発援助)をただちにやめよ」、「日本のお金で人殺しをさせないで」、「軍部独裁権力を容認するな」という強い要請行動を行ったからである。ミャンマー人は知っているのである。日本政府・官僚・財界がミャンマー軍部と長きにわたって結託してきたことを―。

実際、菅政権はどのような対応をしているのか。

(1)加藤官房長官は「人権問題のみを直接あるいは明示的な理由として制裁を実施する規定はない」と公言し開き直っている。アメリカやEUが軍部への制裁措置を次々と打ち出すのを横目で見ながら、軍部による虐殺、逮捕・監禁を形だけの「非難」はするものの具体的な行動を何一つ起こしていない。

(2) 茂木外相は「北風がいいか、太陽がいいか」と国会で答弁し、事実上、「太陽」政策で対応すると表明した。陰では「国軍を忖度しないとミャンマーがいっそう中国寄りになる」説を流布させている。それどころか、「日本はミャンマーと長年の独自の太いパイプがある。それを生かして働きかける」などと称している。しかも、クーデター軍が任命した「外相」ワナマウンウィンを「外相」と呼称した(「外相と呼ばれる人」と修正)。事実上、軍部を免罪・擁護している。「非難」は口先だけである。

(3) 駐ミャンマー15大使が国軍を非難する共同声明を出した際に、日本は不参加を決め込んだ(4月9日)。一国の外交姿勢としては、あからさまなクーデター軍容認である。

(4)日本ミャンマー協会会長の渡邉が5月13日深夜に急遽、ミャンマーに飛び立ち、国軍司令官と会談した。その時期は、ジャーナリストの北角裕樹氏が暴力的に不当逮捕・起訴され、一転して起訴取り消し・釈放となった過程と重なっている。あわせて日本財団理事長の笹川陽平も国軍司令官と接触している。ミャンマー国軍は5月14日、「ミャンマー国民和解担当日本政府代表(笹川陽平)の要請」で解放を行う、と説明した。北角氏の処遇をめぐって、日本政府とミャンマー軍部との密約(たとえばODA継続とか)が交わされたのではないかと推測されている。

(5)日本の国会では、6月8日に衆議院、6月11日には参議院でミャンマー国軍を非難する決議が採択された。ところが政府はどこ吹く風といった態度なのである。

…………。

日本政府・官僚・財界のそうした対応は、欧米諸国のそれと比べてもあまりにもミャンマー軍部寄りであることが際立っている。

また、日本の各企業は、巨大ビジネスの甘い汁を貪欲に追求する思惑もあり、政府の対応に規定されて、現地からの撤退など目立った独自行動をとっていない。

これらの点で、アメリカ帝国主義バイデン政権は、発足以来、前トランプ政権以上に米中対決構図をつくりあげ、ありとあらゆる中国脅威論をあおり立て、ミャンマー問題でも中国を強く非難・攻撃している。

ところが、そのアメリカとの日米同盟を不可欠の存立条件としている日本が、他の問題では異様でデマゴギッシュな中国脅威論を叫んでいながら、ミャンマー軍部を容認する中国を非難しないという図は、実に奇妙である。これは何を意味するのだろうか。

結論を先にいえば、日本はクーデター軍を露骨に擁護する中国・習近平政権の向こうを張って軍を必死に引き寄せようとしているのである。すなわち、日本は本音ではミャンマーが軍部支配の軍事国家であり続けることを望んでおり、それを自らの帝国主義的利益としているのである。

日本帝国主義とそのアジア政策にとってミャンマーは独自の大きな位置を占めていることが、そこにはっきりと示されている。現在的には、経済危機からの脱出のためにミャンマーからの労働力の搾取と市場制圧とあらゆる資源の略奪に日本資本主義の体重をかけていることが浮き上がってくる。

▲ミャンマー地図。北川[2021]から転載

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

では、日本政府の「太陽がいい」というミャンマー政策、そこでの「独自の太いパイプ」とはどのようなものなのだろうか。

日本・ミャンマー関係の歴史的経緯は後述するが、前述した日本ミャンマー協会の実態をみると、それが「独自の太いパイプ」と称されるものであることがよくわかる。その日本ミャンマー協会を財政支援するのが日本財団であり、その理事長の笹川陽平はミャンマー国民和解担当日本政府代表に任命されている(13年2月19日閣議決定)。渡邉親子と笹川がことあるごとに暗躍しているのである。そこにはじつは、第二次世界大戦時と戦後直後から今日にいたるまで、ビルマーミャンマーを執拗に侵略支配しようとしている日本帝国主義の本性が如実に示されている。

日本のミャンマー政策はきわだった植民地主義的実態と本質をもっている。それは複雑にからみあっているが、6点に整理することができよう。

1)円借款を武器に侵略と支配

第一に、日本がODA(政府開発援助)を武器にミャンマーの従属化を狙っていることである。

ミャンマーは人口約5400万人(2020年4月、労働・入国管理・人口統計省の調査推定)、ビルマ民族を始め数多くの民族とロヒンギャ・ムスリムが住む多民族・多宗教国家。農村人口は約7割を占める。総面積は日本の1・8倍、土壌が豊かで未開拓農地が膨大にあり、海岸線が約2200キロメートル、長大な大陸棚もあり、また多くの河川体系をもつ。行政区分として主にビルマ民族が住む7地域と諸民族が住む7州(そのなかに6自治区)となっており、諸民族が支配する国境域の山岳地帯には銅、ニッケル、アンチモニ、さらに石油、天然ガス、ヒスイなど豊富な天然資源を擁している。

2011~12年以来、日本がそのミャンマーへの最大の援助国であることはよく知られている。日本のODA(①無償援助、②有償援助、③技術援助の3形態)はほとんどが②有償援助、しかも円借款であり、いわゆるひもつき援助である。

その円借款を水路にして日本の企業と金融機関が「ミャンマーはアジア最後のフロンティア」「絶好のビジネスチャンス」などという掛け声を高くして、なだれ込んだのだった。

周知のように、円借款とは、イ)資本投下ではなく、長期・低利子であるが、融資なのであり、ロ)相手国に返済の負担を強いるものである。ハ)円借款の形態のODA資金は円建てであるため、ミャンマー側の種々の事業は圧倒的に日本企業に発注する仕組みとなっている。要するに、ODA資金が日本企業に還流する仕組みである。ニ)返済資金のファイナンスも基本的に日本側が指図する。そのため日本の金融機関が深々と入り込んでいる。ホ)したがってミャンマーの自立的な産業企業および金融市場の育成を促すものとはなりえない。

そうして日本は円借款を武器にミャンマーのインフラ整備事業のほとんどを担っているといわれており、ミャンマーの経済社会の基本構造を握ろうとしているのである。

時系列的に遡るが、戦後日本は、1958年第一次軍部クーデターと1962年第二次軍部クーデターによるネウィン政権――「ビルマ式社会主義」を掲げた軍部独裁政権――成立以降、円借款によるODAを積極的に展開してきた。米帝のベトナム侵略戦争と日本の参戦国化と並んでビルマへの円借款を次々と投入し、ヤンゴン空港を始めとする空港・鉄道のインフラ整備や工場・プラント建設を推し進めてきた。70年代、80年代をとおして最大の援助国となった。

1988年の大規模なネウィン軍部独裁打倒の民主化運動にたいする第三次軍部クーデターに際して、米欧が経済制裁で対応し、ODAを凍結するなかで、日本も円借款を停止することとなった。しかし、人道支援の名目でのODAと貿易関係は継続してきた。同時にミャンマー軍部と政治面、経済面でのパイプを強めていった。そして2011年の軍事政権の生き残り戦略としての「民政移管」以降、前述したように円借款を大々的に再開していったのだった。

その時点でミャンマー側には、それまでの延滞債務が約5000億円あった。当時の民主党政権は、それを債権放棄=帳消しにした。アウンサンスーチー氏が軍部を利するとして帳消しに反対したにもかかわらず、実権を握る軍部をバックアップしたのだった。

そこには、民主党も含めた日本のミャンマーにたいする宗主国然とした姿勢があるといえる。

2)国家総がかりの侵略推進体制

第二に、日本資本主義経済の危機の突破をかけて、政府・官僚と財界が合作して国家総がかりでミャンマー政策を展開していることである。その様相は、欧米諸国とは異なっており、「官民連合」と呼ばれている。

ミャンマーにおける大きな柱とされているティラワ経済特区の開発をみてみよう。

同経済特区は、2014年に日本ミャンマー共同事業体が設立されてヤンゴン近郊の2400ヘクタールの土地で開発事業が開始された。製造業の工場が中心であり、その周りに商業施設や住宅や学校が設立される。衣料縫製、靴縫製、電気部品製造などの生産拠点にするという。広範に労働力を動員し、他の東南アジア諸国と比べてもより低賃金による雇用・搾取をもくろんでいる。

日本はミャンマー側の外資導入政策に全面的に食い入る形で、ミャンマーを日本の輸出産業の海外拠点にしようとしているのである。

しかも、先行する電力や港湾施設などインフラ整備には円借款が投入されている。日本はティラワ経済特区のためにODAを何度も重ね、すでに1100億円超を投入している(2021年6月現在)。

またYコンプレックスと称されているヤンゴン高級商業施設開発プロジェクトをみてみよう。

ヒューマン・ライツ・ウォッチによると、国軍が所有する1万6000平方メートルの軍事博物館跡地にショッピングモール、ホテルを誘致するもので、2017年に開発事業が開始された。総事業費は380億円、日本側が8割、ミャンマー側が2割を出資している。

その事業には日本のフジタ、東京建物、ホテルオークラなどがかかわっている。それにはJBIC(国際協力銀行、日本政府が全株保有)が基幹融資し、三井住友銀行とみずほ銀行が協調融資している(18年12月契約)。

しかも、日本からの進出企業の債務保証をJOIN(株式会社海外交通・都市開発事業支援機構)が与えることになっている。JOINは2014年12月設立、政府が95%出資している。つまり、日本からミャンマーにインフラシステムを大掛かりに輸出するためにゼネコンやホテルなど民間企業を日本政府が全面的にバックアップする体制で臨んでいるのである。

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

第三に、日本のミャンマー政策の文字通りの戦略本部を担っているのが日本ミャンマー協会である。

それは民間の機関であるが、役員の顔ぶれをみると、その実像が露わとなる。

創立時の名誉会長は中曽根康弘であった。

最高顧問は麻生太郎である。

会長・理事長の渡邉秀央は中曽根の秘書に始まり、中曽根政権の内閣官房副長官、その後郵政大臣を務めたが、中曽根が「若い君の役割である」とビルマ侵略の意図を託し、それを忠実に体現して、同協会発足まで30年以上にわたってビルマーミャンマー工作に取り組んできた人物である。また、渡邉は自らも日本ミャンマー開発機構を立ち上げている。その渡邉の息子である祐介が同協会事務総長を務めている。

同協会に役員や理事を出している企業(氏名)は、ライフコーポレーション(清水信次会長)、三菱商事(佐々木幹夫元会長、村越晃取締役)、丸紅(猪俣宣夫名誉理事、山添茂会長)、住友商事(岡素之特別顧問、山埜茂代表取締役)、ANA(岩崎茂顧問・元防衛省統合幕僚長)、NTT(鈴木政誠元社長)、スカイマーク(洞駿[ほら・はやお]社長)、星槎グループ・世界こども財団(宮澤保夫会長)、JICA(荒川博人元理事)、日本生命(門間大吉特別顧問)、小西安(鈴木敏明元常務取締役)、ザ・カントリークラブ・ジャパン(前田秀元社長)などである。

役員・理事にはさらに自民党の加藤勝信(現官房長官)、甘利明(自民党税調会長)など自民党の現・元国会議員や公明党議員のほか安住淳と福山哲郎といった立憲民主党幹部がいる。

加えて、歴代のミャンマー大使たちがずらっと並んで理事や顧問を担っている(同協会ホームページ【現在、役員名は非表示になっていて見ることができない】)。

ちなみに、同協会は民主党政権の時期に設立されたが、発足以来、副会長・理事長代行にあったのが仙谷由人である。仙谷は18年10月に死去するまでその位置にあり、前述の5000億円帳消しをアウンサンスーチー氏の異議を蹴って推進するなど、渡邉とともにミャンマー工作に当たった。

前述した巨大プロジェクトであるティラワ経済特区開発は、当時ミャンマー大統領のテインセインと渡邉の直談判で、他国、特に中国の参入を排除して、全一的に日本が担うことに合意、決定したという(渡辺周[2021]。その他)。

そのテインセインについてみると、そもそも軍人であり、中将となってシャン州軍管区司令官を務めていたころから渡邉はパイプを作ってきた。そしてテインセインは08年に首相、11年に大統領に就任している。

そのように軍部中枢と強い親和関係を結ぶ役割を日本ミャンマー協会が担ったのである。

ことほどさように、日本ミャンマー協会は、形式上は政府外の民間団体でありながら、じつは民主党-立憲民主党も抱え込んだ日本帝国主義のミャンマー侵略の戦略本部として動き続けてきたのであり、今もそうなのである。

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

第四に、日本ミャンマー協会の軌跡から浮かび上がってくることであるが、日本のミャンマー政策はミャンマーにおいて軍部が実権を握っていることを前提とし、かつそれを有利として、一貫して軍部とパイプをもち、軍政を容認・擁護していることである。

この点で、1988年、ネウィン軍部独裁権力を打倒する大規模な民主化運動が勝利するや再び軍部クーデターが起ったとき、数千人が虐殺された。その凄惨な現実を前にして、日本の対応は、軍部クーデターを非難するものではなかった。民主化運動――それは「8888蜂起」と呼ばれており、実質的に新たなビルマ革命であった――を敵視したものであった。当時の公式記録は入手できていないが、次の文章をみてほしい。

「1988年に大規模デモから内乱が拡大し、国内治安安定のためやむをえず軍政になって以来、ミャンマーに対する制裁措置が取られたため、アジア各国中屈指の援助協力関係を続けてきた日本も、援助・協力を事実上停止したことと同然の実体となり、その後は、草の根支援などの人道支援に限っての協力で、細々とした友好関係を維持してまいりました。/当時、私は、中曽根内閣の官房副長官として、マウン・マウン・カ首相を日本にお招きし、支援のための策定に携わった一人でありました。………」(渡邉秀央「日本ミャンマー協会会長ご挨拶」、同協会ホームページのトップ記事)。

渡邉がいうように、当時の中曽根政権は、1989年軍部クーデターと数千人もの学生・労働者を虐殺した流血の鎮圧行動を、「内乱が拡大し、国内治安安定のためやむをえず軍政になった」として支持、擁護したのである。そこには戦後ビルマ-ミャンマー史上空前の民主化運動が起こった現実、なぜ民主化運動が起こったのかの意味を考えようという姿勢などさらさらなく、軍部独裁政権の支配秩序を乱すことは許されない、「内乱の拡大だ」として敵意をもってとらえていた。

そして、米欧などが軍部クーデターに反対し、厳しい制裁措置をくりだしたことにたいして、日米安保同盟関係から、中曽根政権はしぶしぶそれを黙認する一方で、米欧とは一線を画し、いち早く軍政を承認したのだった(1989年2月17日)。しかも、軍部クーデター政権と「細々とした友好関係を維持してきた」、否、「細々」どころか太いパイプを形成してきたのであった。進行中のプロジェクトを再開したのである。

なお、渡邉がいう「マウン・マウン・カ首相」は、反軍政のデモとゼネストのものすごい拡大・発展に追いつめられてネウィンがBSPP(ビルマ社会主義計画党)議長を辞任、サンユも大統領を辞任するなかで次の大統領(BSPP議長兼任)になったセインウィンもまた辞任するにおよび大統領になった文官出身のマウンマウン博士のことと思われる。しかし、マウンマウン大統領の時期は8月12日から軍部クーデターの9月18日までの1カ月余のことである。それを「首相を日本に招いた」ということは考えられない。であるので、実際にはソウマウン国軍総参謀長ら軍部が名乗った国家治安秩序回復評議会の主要評議員を招いたのに、それを意図的に隠すために「マウン・マウン・カ首相を日本にお招きした」と記述しているのではないか。(註:渡邉のいう「マウン・マウン・カ首相」について誤認しており、不明な点もあるので、当初の記述を削除、訂正した。)

いずれにせよ、軍部独裁政権を選び取ること、それが日本のミャンマー政策の基本戦略に据えられているのである。

それは、なぜなのだろうか。

その理由は、ミャンマー軍の独特の歴史的性格にある。以下で、ミャンマー軍とは何か、その複層的構造を解明していこう。

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

◎恒常的にせん滅戦争

ビルマ-ミャンマー軍の独特の歴史的性格は一つには、恒常的にせん滅戦争をしている軍だということである。

ビルマ-ミャンマー軍は、イギリスの植民地統治からの解放をもとめる独立戦争(民族解放戦争)から生まれたことは、よく知られている。

当初は、アウンサンと「30人の志士」が天皇制日本のバックアップを受けた。なぜかというと、日本は1931年以来の昭和15年戦争(中国フィリピン-アジア太平洋戦争)において、「八紘一宇」「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」「ビルマ解放・イギリス駆逐」を掲げていたからである。日本の大本営直轄の南機関(機関長・鈴木敬司大佐)の指揮下でビルマ独立義勇軍(のちにビルマ国民軍)が編成された。

だが日本は、ビルマ軍事占領を強行し、かつビルマを拠点にインド・インパールへの侵略作戦を発動し、大敗した。それはビルマの人々に多大な犠牲を強いた。

よく知られているタイ・ビルマ鉄道、いわゆる泰緬鉄道建設では、ビルマを始めとする東南アジア各地からの強制連行・強制労働、連合軍捕虜虐待が行われ、「枕木一本につき一人が死んだ」といわれる、あまりにも過酷な作業で、死者を続出させた。またカラゴン村虐殺事件(1945年7月)が引き起こされた。カラゴン村を襲撃した日本軍は、女性、子どもを含めて次々と拉致し、拷問、強姦、銃殺で多くの村民を虐殺した(根本[2014])。

そうした日本の「ビルマ独立」が虚偽であったことを見破ったアウンサンらは、反ファシズム人民自由連盟を結成し、イギリス・連合国軍と組んで抗日蜂起を遂行、多くの日本軍将兵をせん滅し、勝利した。そしてイギリス再占領下であくまでも反英の完全独立への方途を追求し続けた。1948年1月のビルマ独立を準備する途上で、アウンサンら7人の閣僚が政敵によって暗殺された。それはイギリスの謀略によるものと考えられる。

いずれにせよ、軍の歴史的起源はそのような反英・抗日の苛烈なたたかいにある。

だが、現在の軍の直接の歴史は1962年軍部クーデターに発する。

クーデター以降のネウィン軍部独裁政権は、(1)「ビルマ式社会主義」を掲げるも軍人中軸の一党独裁体制、(2)ビルマ語教育義務化・諸民族母語否定やビルマ市民権法(国籍法)改定(1982年)に端的に示される排他的なビルマ民族主義、(3)仏教(上座仏教)の教理と思想を歪めた権力的な仏教改宗政策、つまり仏教第一主義をテコとするビルマ民族同化政策(仏教ナショナリズムと規定することもできる)、(4)反イスラム主義による迫害~~などを段階的かつ急速に推し進めてきた。イスラム教徒のロヒンギャや諸民族にたいし武力を行使して徹底的に鎮圧・掃討、あるいは屈服・停戦させるものであった。彼らはそれを「人民戦」と称した。

とりわけ重視すべきなのが、ロヒンギャとその武装勢力にたいして、「国籍審査」の名による不法入国者逮捕・追放作戦(1978年)、ミンアウン掃討作戦(1991~92年)が強行されたことである。その結果、それぞれ約20万人、約25万人のロヒンギャがバングラデシュに逃れ、生存の危機に苦しめられる難民となった。

さらに付け加えると、(5)国軍は学校教育でも、社会生活面でも、「国軍だけが父、国軍だけが母」というスローガンを掲げ、イデオロギー支配を強めてきた。それは「国軍は救世主」であるというものであり、まさに国家的な奴隷教育を強要している。

この点で、軍の支配の手法には、南機関が持ち込んだ旧大日本帝国軍隊の影響があるといわれている。上座仏教が孕む独善的で高踏的な権威主義を土台にして、日本特有の、天皇を頂点とする家族国家観を取り込んだものと考えられる。

このように、軍はロヒンギャならびに諸民族へのせん滅戦を遂行する軍であると同時に、異様な、一種ネオナチ的な要素をも内包した政治イデオロギー集団であるといえる。

少し詳しく記そう。

多民族・多宗教国家であるビルマは、約5400万人のうちビルマ族が多数(6割超~7割近く)だが、諸民族とムスリムが約3分の1を占めている。そこには、独自のコミュニティを形成するイスラム教徒のロヒンギャ(約100万人、バングラデシュと国境を接するラカイン州北部に住む)、そしてシャン族、カレン族、ラカイン族、中国系のコーカン族=漢族(北東部)、モン族、カチン族、インド系、カヤー族、チン族、ワ族(東部シャン州)、ナガ族、ラフ族、リス族、トーアン族、そしてチベット人(最北部)など全部で140有余の民族がいる(現行市民権法ではそのうち135民族しか認めていない)。その多くが独自の文化と言語をもっている。

ただし、イギリスの植民地支配と軍の各個分断支配という政治的意図によって各民族の細分化分類がなされたため、現実の民族数としてはもっと少ないといわれている(宇田[2020])。

アウンサンらは、独立への過程で多民族国家を統一する事業に取り組み、カチンやシャンなどいくつかの民族との間で連邦国家としてのビルマ独立と諸民族の自治を合意した(1947年2月、パンロン協定)。

だが、アウンサン暗殺後のビルマ独立はパンロン協定がないがしろにし、そのためカレン民族解放軍の武装闘争をはじめカチン、カヤーなど諸民族の独立、反乱、ビルマ共産党の対抗が起った。それにたいして、政権側は諸民族の独立あるいは自治を認めるのではなく、武力で制圧しようとした。ただし、一定の時期はビルマ仏教徒とムスリム・ロヒンギャとの共存が続いていた。

それがネウィン軍政になって諸民族とムスリムにたいする攻撃と迫害がよりいっそう強まった。ロヒンギャは「無国籍」とされ、国民の「敵」とされた。また建前上の政教分離と背反する、仏教の政治的利用主義を強めた。

そして、1958年、参謀総長=最高司令官ネウィンが首班となる選挙管理内閣という形で軍の政治介入クーデター(第一次クーデター)が起こり、さらに1962年、ネウィン軍部が実権を掌握する第二次クーデターが強行された。それ以降、現在まで約60年にわたってカチン独立軍やカレン民族解放軍など諸民族とその武装勢力へのせん滅戦争、ロヒンギャ迫害、その一方での部分的停戦(ワ州連合軍やミャンマー民族民主同盟軍などと合意)が続いてきているのである。軍は諸民族とロヒンギャへの流血の存在抹殺攻撃をテコとするによって、その過程で軍を強大化していったのである。

その数は陸軍・海軍・空軍および警察軍で約40万の兵力を擁し、東南アジアでベトナム人民軍につぐ強大な軍となっている。

◎やむことなき反軍政闘争への血の鎮圧

戦後ビルマ-ミャンマーの歴史は、帝国主義からの真の独立が度重なる軍部クーデターによって歪められ、完遂されずにきている。軍部は多民族・多宗教国家としての共生=社会的差別克服=統一、全面的な連邦制と独立主権と地域自治の確立という方向をけっしてとることがなかった。それでいて、軍があたかも独立国家の体現者であるかのように偽装してきた。

したがって軍部とその軍政を根底から打破するミャンマー人民の苦闘は、真の反帝国主義・民族解放をかちとる独立戦争の継続・完遂であると、とらえるべきだと考える。

軍政と対決する大規模な大衆蜂起が繰り返し爆発するのは、まさにそれがビルマ-ミャンマー史あるいは世界史の歴史的必然だからではないだろうか。だからこそ、労働者農民人民と諸民族人民とロヒンギャ人民は、けっして譲ることのできない人間的尊厳をかけてたたかうしかないし、まさに命をかけて立ち上がっているのである。

軍部はミャンマー人民の支持をけっして得ることができず、絶望的に凶暴化し、自国人民を敵視することで軍を強大化してきた。

2・1クーデターの首謀者であるミンアウンフライン国軍司令官についてみても、彼がのし上がってきたのは、07年の仏教徒と学生らの大規模な反政府デモ(「サフラン革命」と呼ばれるが適切ではないだろう。根本[2014])を暴力的に鎮圧したことによってだった。08年にも諸民族武装勢力への掃討戦を強行し、3万7000人を中国に追いやった責任者だった。そしていわゆる「民政移管」の11年3月に国軍司令官となり、一気に次級大将、上級大将に昇格したのだった。

そしてミンアウンフラインの最大の戦争犯罪が17年8月のロヒンギャ掃討作戦であった。当時約80万人とされるロヒンギャの人々を徹底的に迫害し、殺戮し、すべて追放し、その結果、バングラデシュには約42~43万人が逃げ込み、世界最大といわれる難民キャンプで生活することが強いられているのである。

そのような軍だからこそ、国境沿いの山岳部に住む諸民族や農民にたいしてだけでなく、平野部の都市に住む人々にたいしても暴虐をはたらいてはばからないのである。軍部はまさに国家的テロリスト集団なのである。

◎「ミャンマーのネオナチ」と呼ばれる969運動

11年3月、軍が実権を握ったままのいわゆる「民政移管」あたりから上座仏教僧のアシン・ウィラツを指導者とする反イスラム運動が急速に激化した。それは仏陀の9徳・仏法の6徳・僧侶の9徳から969運動と称し、徹底した反イスラムの極右運動としてある。969運動を軍は容認し、ロヒンギャ迫害政策は969運動が先導してきた。

ミャンマー軍の凶暴性は単なる軍事的暴挙というよりも、969運動を政治的・宗教的な実体的核とし、そうしたネオナチ的な急進主義的イデオロギーを動力としているとみなければならない。

この問題は長くなるので、重要性の指摘にとどめる。

◎子どもを兵士にする戦争犯罪

関連して、世界に男女の子ども兵士が多数組織されている(08年で約30万人)。なかでもコンゴ、シェラレオネと並んでミャンマーで多くの子ども兵士が組織化されている。この問題はとくに重視され、断罪されなければならない。とりわけ、今回の軍部クーデターへの抵抗闘争にたいして、10代の少年兵が市民に無差別に発砲している事実が報道されている(永杉[2021]など)。

兵士とされたミャンマーの子どもたちは12歳から18歳であり、その数は02年に推定7万人といわれている(ヒューマン・ライツ・ウォッチ・レポートの調査報告)。とくに1988年の第三次軍部クーデターの後、1990年から2005年までが最も多かったという。貧困、戦争による家族離散、孤児化、教育制度の未整備などによって困窮する子どもたちを軍が拉致同然に強制的に徴兵しているのである。

アメリカなどが武器の小型軽量化を進め、大量に武器輸出したことも背景にあった。帝国主義の戦争ビジネスが子ども兵士を生み出しているのである。

12年以降は、国連との協定によって、少人数ずつ子どもたちを兵役から解放しつつあるが、14年段階で数万人とされる子ども兵士が存在している。

軍は、子どもたちに過重な運搬、地雷敷設、偵察などの軍務を強制するばかりか、アメリカ製のM-16自動銃などの兵器をもたせて戦闘員として前線に立たせ、殺人行為に駆り立てている。異常に興奮して好戦的になる錠剤・麻薬を飲ませているのである。

子どもたちの肉体と精神に深い傷を負わせ、一生苦しませるような世界史上の悪行をなしている軍隊の一つが、ミャンマー軍なのである。

◎「民政移管」下でロヒンギャせん滅・追放作戦

ミャンマー軍の残虐性を世界に知らしめたのが、前述した17年8月から年末にかけてのロヒンギャせん滅・追放作戦だった。

同年8月25日、ラカイン州でロヒンギャ武装勢力ARSA(アーサ、アラカン・ロヒンギャ救世軍)とそれを中軸とした数多くのムスリム村民たちが警察・軍の施設50数か所を襲撃した。それは積年のいわれなき差別・迫害と数々の虐殺にたえかねたロヒンギャ民衆蜂起であった。それにたいして軍部はARSAを「テロリスト団体」と規定して、ティンチョー大統領の承認をとりつけ、大規模で徹底的な掃討戦を展開した。

それは村々への襲撃、無差別銃撃、家屋焼き討ち、村落まるごとの破壊、女性への集団レイプ、子ども殺害、みせしめ処刑であった。

同じ村落に住むラカイン人による加担も重なっていた。ロヒンギャとラカイン人との対立が複雑に絡まっている。

その結果、死者数は7000人から1万人にのぼると推定されている。そして、わずか4か月間で約70万人ものロヒンギャの人々が難を逃れるために、バングラデシュに流れ込んだ。事実上の強制追放である。それ以前からの難民も含めておよそ100万人ものロヒンギャが難民キャンプの劣悪な環境下に置かれている。

この2017年8月事件以降のせん滅戦は、文字通りジェノサイドであり、未曽有の人権侵害であった。欧米諸国からは「民族浄化」との非難が出された(ただし「民族」規定は正しくなく、誤った認識を生んでいる)。

それにたいして軍部は大虐殺を開き直った。国家顧問としてミャンマー政府を率いるアウンサンスーチー氏は、当初、「武装集団による襲撃が発端。治安部隊は行動規範を厳格に遵守」と声明し、明らかに軍を擁護した。その2年後、19年12月10日、国際司法裁判所で「ジェノサイド条約違反ではない」「国内問題であり国際司法裁判所が介入すべきではない」「独自に調査中である」と演説した。ただし、婉曲ないい回しながら国軍による残虐行為をある程度認めた。だが、渦中にあった当事者政府の代表でありながら、軍とその残虐行為を断罪せず、謝罪しなかったのである。

とはいえ、ミンアウンフラインら軍部からすれば、スーチー氏の演説は軍弁護ではなかったため、相互の緊張と亀裂は強まっていくこととなった。

重要なことは、軍は、スーチー氏とNLDがロヒンギャ差別問題を解決する思想と政策、能力をもたないことを衝いて、ロヒンギャ大虐殺を強行してきたし、それを開き直っているということである。

(つづく)

【参考文献】→(下)にまとめて掲載。