お待たせしました。

前回記事「日本や欧州にシリコンバレーが出来ない理由とその対策 (1/2) - My Life in MIT Sloan」

の続きで、ポール・グレイアムの論文を使って、日本の状況を考察します。

前回は、シリコンバレーが成功した5つの要因として、

1. 移民に寛容であること→日本は×

2. 豊かな国でインフラが充実→日本は◎

3. 警察が権力を持った国ではないこと→日本は?

4. 大学が優れており、起業家コミュニティの中心として優良な技術・人材を輩出→日本は△

5. 人材の流動性が高い(解雇が容易に出来る)こと→日本は×

というのを見てきました。今日はその続きです。

6.雇用契約の意味が希薄で、自由→ 日本は×~△

The problem in more traditional places like Europe and Japan goes deeper than the employment laws. More dangerous is the attitude they reflect: that an employee is a kind of servant, whom the employer has a duty to protect

ヨーロッパや日本のようなより古い地域では、さらに雇用法に問題がある。最も危険なのは、

「従業員は企業の使用人であり、雇い主は彼等を庇護しなくてはならない」という傾向があることだ。

5の解雇が簡単に出来る、という話以上に、雇用主が、従業員への待遇を厚く、守らなければならない

という雇用主側の態度を問題にしている。

これは、このブログでも以前「日本企業が復活するためには、労働の流動化は必須-My Life in MIT Sloan」

で論じたとおり、雇用主が従業員を守ろうとして中々解雇しないし、従業員も入った会社で一生勤め上げようとする。

人々が「ひとつの会社に一生奉公するなんて変でしょ」と思うほど、ベンチャーというのは生まれやすくなる。

大企業から人がどんどん出てくるし、「ちょっとやってみようか」とチャレンジしやすくなるからだ。

これは、ポール・グレイアムが指摘するように、1970年代までのアメリカも同様だったのだが、

色々あって変わってきた。

それでも、「アメリカでもまだまだだ。大学を卒業したらどっかに就職するのが当たり前だと学生の多くは思っている」と指摘する。

恐らく、こういう考えが崩壊してるのは、ベンチャーが当たり前なシリコンバレーとボストンくらいだろう。

古い考え方を変えるのが難しいのは、アメリカでも同じなのだ。(GMなど自動車企業然り)

日本にとっての解の方向としては、

大企業が派遣社員への態度を厳しくするのではなく、正社員への厚遇を考え直すこと、

そしてそれが可能になるように、国家レベルではっきりと「起業家が育ちやすいよう、人材流出が可能に」というビジョンを打たなきゃダメだと思う。

7.人々が細かいことを気にせず、新奇性・変人を許容してくれる余裕がある→日本は△

3で「警察国家じゃダメだ」という話を出したが、国家だけでなく、人々が変人に寛容なのも重要だ、という。

細かいことを気にしないで許す、という国民性も大切らしい。

ポール・グレイアムはスイスを例に挙げて、

「もしヒューレットとパッカードが、スイスのガレージで機械いじりをしていたら、隣のおばさんが市当局に通報していただろう」

と言う。

そういう国じゃ、ベンチャーはなかなか生まれにくい、ということだ。

「起業家」は王道ではない。

まっとうな人生の階段を登れない変人や、普通に就職できない貧乏な人たちがやったり、

あるいは普通の人が仕事の合間の余分な時間にはじめるものだ。

生まれたばかりのベンチャーは色んな力にとても弱いので、そういう変なものを許容してくれる環境が重要だ、という。

日本ではどうだろうか?

日本人は村意識・横並び意識は強くて、変わったことをしようとする人を阻害するところはあるけれど、

階級社会のヨーロッパに比べると、「まあやってみなはれ」みたいな寛容性があるように思う。

そもそも、伝統的な社会であるヨーロッパに比べ、新し物好きが多いのもこの国の特徴でもある。

(→東アジア全体の国民性が、グローバルに見て「新し物好き」であることは、

マーケティングの権威コトラーの教科書に詳しい)

実はヨーロッパや南米に比べれば、よっぽど起業家が育ちやすい土壌なんじゃないだろうか?

恐らく、村意識の強いところだけ、解決しないとならないんだけど、

何度も言ってるように、文化や人々の意識を変えるってのは解にはならない。

起業しやすい仕組みや国の戦略・ビジョンを明確化することで、徐々に変えていくしかないんだろう、と思う。

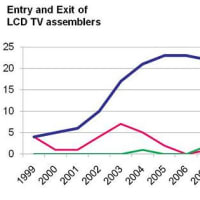

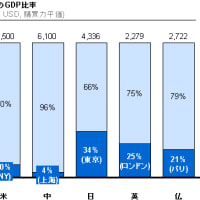

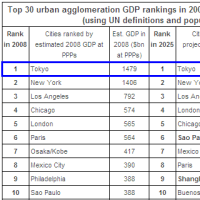

8.国内市場が大きい→日本は○

ベンチャーがある程度大きくなり、黒字が出てくるまでの間、国内で成長し続けられる、というのは実は大きなメリットだ。

そして、アメリカは人口が3億人もいるし、企業もたくさんあるから、B2CでもB2Bでも、

ベンチャーは最初、アメリカ市場のことだけ考えていれば良いのだ。

累積黒字を達成し、ベンチャーキャピタルなどの支援が薄くなってきてから、

初めて国際市場に進出することを考えればよい。

日本ではこのところ「ガラパゴス化」が問題視されているけれど、それは大企業がグローバル化するときの問題だ。

逆に、ガラパゴス化が出来るほど、国内市場が大きいと言うのは実はベンチャーにとってはメリットなのだ。

韓国や北欧の国をみると、非常に国内市場が小さく、ベンチャーが黒字を達成する前に、飽和してしまうので、

これらの国では、ベンチャーが育つのが大変難しいか、初めから国外の市場を視野に入れた戦略を練る必要がある。

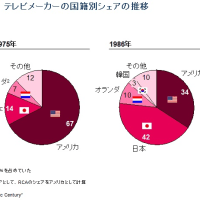

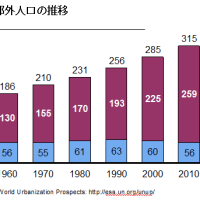

ちなみに中国はどうか?と見ると、人口は多いけれど、

日本人のように様々な商品やサービスを購入できるほど、収入がある個人や企業がまだまだ少ない。

もちろん、中国も10年のうちには大きくなるけどね。

日本は言語の問題があるので、英語圏であるアメリカほどでは無い。

人口が減っているのは確かだけれど、日本語を使い、カネを出せる人と企業は、英語に次いで多いのだ。

日本でビジネスが始められ、ある程度安定するまで成長できるメリットは大きい。

だから、MixiもGreeもDeNAもはてなもちゃんと日本で、日本語のサービスで育ったわけだ。

ガラパゴスは、この4社くらい事業が大きくなってから、心配すればいい。

9.資金調達が容易である→日本は×~△

ボストンやシリコンバレーでベンチャーを始めやすい大きな理由のひとつがこれ。

普通の人たちが、大学とかに出入りして、優秀な学生とネットワークを求めるベンチャーキャピタルなどとお友達になることが出来る。

で、認められれば、お金を出してもらえる。

例えば、ボストンやシリコンバレーで大学を卒業してぷらぷらしていたニートが、起業アイディアを思いついて、

起業するのにお金が必要だと気が付いたら、

MITやスタンフォードなどの大学の学生起業団体やビジネスコンテストに入り込めばよい。

7の人々が寛容だ、というのも関係するのだが、変なことさえしなければ、大学がこういう人たちを排除することはほとんど無い。

実際、私はMITのビジネスコンテスト$100Kの主催をしていたが、3分の1くらいの人が、MIT近辺に住む、

発明家のおじさんとか、大学卒業して就職もせず夢を追ってるにいちゃんとかだった。

そういう人たちが、$100Kで用意した食事とかを勝手につまみながら、お呼びしたベンチャーキャピタルの人とかと話し込んでいる。

$100KはMITの学生をひとりでもチームに入れないと、コンテストに応募できないので、

少しでも興味のありそうな学生を説得してチームに入れようとしたりしている。

日本から来た私は最初、こういう学生と関係ないおじさん・おばさんがいることに慣れなくて、

「あんな人たちを入れてもいいのか?」とつい先輩に聞いた。

先輩は「ああいう人たちがいるから、$100Kが盛り上がるんだよ」と気にもしない。

実際、彼等のビジネスプランを見てみると、確かに学生が提示するものよりずっと練りこまれてたりするのだ。

こういう多様性のあるチームが、実際にコンテストで上位に立ったりする。

で、見事ベンチャーキャピタルからの出資を勝ち取ったりするのだ。

話がそれたけど、人々の寛容性とともに、起業しようという人が、アイディアがよければ、

資金を調達できる仕組みが整っている、というのがボストンやシリコンバレーの強みだ。

一方、ベンチャーキャピタルというものがほとんど無く、あっても仕組みが閉鎖的な日本では、

普通の人が起業しようと思って資金を調達するのは限りなく難しい。

銀行から借りるしかないのだが、銀行はなかなか経験の無い個人にお金を貸さない。

日本の銀行や証券会社のような、閉鎖的な組織を変えようとするのは困難だと思うので、

個人的には、外資のVCや独立系VCがもっと中に入っていけるような仕組みを作るしかないと思う。

そのためには、大学側が音頭を取って、こういった資本家と、

起業をしようとしている学生や地元の普通の人を結び付けていくような仕組みをつくるのはひとつの解だろう。

10.人々がキャリアを決めるのが遅く、チャランポランで、落ちこぼれることへの抵抗が少ない→日本は△

これは医療コストを考えるとアメリカでも賛否両論なんだけど、

アメリカでは人々が「医者になろう」と思うのは、大学を卒業するときでいい。

医学部は大学を卒業してから入るところだからだ。

ビジネス専攻のMBAも同様。

研究者もそうで、大学院は大変だけど、院に入らなければ専門化は起こらない。

だから、アメリカ人のほうがちゃらんぽらんで、

「ベンチャーを立ち上げる」というキャリアも普通に許されやすい、とポール・グレイアムは言う。

一方で、ヨーロッパでは人々が職業を決めるのは、中学や高校のときだ、という。

大学の時点で、すでに専門化が進んでいるからだ。

その道をそれれば、落ちこぼれである。

ヘルマン・ヘッセの「車輪の下」を読んだことがある人は、なるほど、と思うのでは?

主人公のハンスが、猛勉強の後学校に入って、落ちこぼれ、人生が終わったと思うのは、日本の中学生くらいの年齢だ。

こんな若いときに「落伍者」の烙印が張られてしまうような国では、起業家はなかなか育たない、ということだ。

日本はアメリカとヨーロッパの中間ってところじゃないだろうか?

大学入試と新卒の就職活動が、人生を決める感じ。

これが、アメリカのように、多少起業して失敗しても、普通の企業に就職できるし、

何度も書いてるように、「MBAで院ロンダ」して大企業に就職したりも普通に出来るような環境になれば、

人々の起業に対する意識も大分違ってくるだろう。

(MBAはかっこいい!すごいところ!(そしてエラソウにする!)と勘違いしている人が多いけれど、

エラソウにする!はともかく、私に言わせればMBAはタダの転職支援・職業訓練の場所である。

もちろん、ハーバードやスタンフォード、MIT、ケロッグ、ウォートンなどのトップ校は入るのが難しいので、

それなりのブランドは付随するが、こういうところでも「院ロンダ」効果は十分ある、と言っていい。

MITとか、ハーバード大学卒業の人もいるが、地方の州立大を卒業したと言う人も結構いる。)

日本はどうか?

実は、これについては私は楽観的だ。

実は最近の「ゆとり世代」の学生で、本当に優秀な人は、大企業や、

外資系企業・銀行に行くのではなく、起業を目指している、

と超有名企業の採用担当の人が言っていた。(サンプル数が不足しているが・・・)

「ゆとり」とかいって、一般常識はない世代が育ってるかもしれないが、

常識が無い分、自由な人生を送ろうと考える人たちが増えているのかもしれない、と思っている。

以上。

私なりにまとめると、次の6点が提案になると思う。

・日本は文化的には、ヨーロッパよりもずっと起業家コミュニティが作りやすそうな国に見える。

よって悲観せずに、作れる仕組みやシステムを整えて行けば活路は見える。

・日本は国内市場の大きさや、インフラの整備度合いを見ても、世界の中でも有数の

「小さい企業が成功するのに向いた国」である。

よって悲観せずに(以下略)

・一方、閉鎖的な日本の銀行組織のため資本の流動性が少ない、というのは問題点のひとつ。

解のひとつは、市場をもっとオープンにして、外資や独立系が入りやすくして、競争と外圧で

既存の仕組みを変えていくしかないと思う。

・雇用の流動性の低さ、キャリア固定化など、人材の流動性が少ないのももうひとつの問題。

これには、国が戦略的に「起業家を育てることで経済を活性化させる」方針を明確にし、

大企業が正社員の流動化などをしやすくする方向に持っていくしかない。

最近の若い優秀な学生が、流動化しつつあるのは朗報。

・これらの流動化を促進するに当たり、人材や技術の供給をする大学は重要な役割を果たしうる。

大企業が欲しがる人材や技術があるのをネタにして、企業、VC、起業したい地元の普通の人など、

色んな人たちが入り込んだ、起業家ネットワークを、大学中心に積極的に作っていくのが重要。

何度も言うけど、大学の先生だけではなく、世間ずれした社会人学生などが交渉に加わるのは重要。

・最後に、移民については、シンガポールやアメリカのように、

学位や資格を持った優秀な人材の流入だけを認める、という形で国民の理解を得つつ、

アジアの国々から優秀な人材がどんどん流入するような国にしていく、というのも重要になる。

どうでしょう?

結構日本もやれば出来るんじゃないかな、と思ってます。

多分一番の問題は資金の流動性ですよね.日本の銀行が変わりものにお金を出すようになるには時間がかかると思います.だからといってVCの役割を政府がやろうとすれば目もあてられない状態になるのは目に見えてますし.

民間の力でうまいことお金を流す仕組みが必要ですね.友人のお父さんが元通産事務次官だったのですが,今はVCをやっています.そういう人に様々な分野の専門的見地から投資に値するかどうかを専門的に評価しビジネス的な言葉で語ることのできるトランスレーター的な人材の育成が必要になってくるのではないかと思います.

ただ、現在友人と工業系デザイナーの起業プロセスを研究してまして、それは極めて小さい起業を対象に研究してます。その研究成果が出次第、すぐにご連絡させていただきます。

今のところ研究の感じからいって、そうした限られた分野ですが日本で起業が少ないという感じではないです。ただ、起業後の成長性が低いんですよね。そこには、そもそも成長に対するモチベーションが低いとか、出る杭は打たれる風土があるとか、資源獲得に限界が(人の問題+社会的問題)あるとか、まぁ、いろいろ原因はあるでしょうけど、そもそも(まだ仮説的でしかないのですが)政策論や属人的特性とは別の問題があるような気がしてまして、そこをテーマとしてやってます。

で、自分の中に疑問がふつふつと、、

> 人々が「ひとつの会社に一生奉公するなんて変でしょ」と思うほど、ベンチャーというのは生まれやすくなる。

確かにそうではあるのでしょうが、一つの会社に一生奉公する(あえて「出来る」と言いたい)のは、変ではなくて幸せなことなのではないでしょうか?

武士の世界でも大将(殿?)と家来のように、、、まさに市場競争は戦場です。

で、尊敬できない大将からは、部下は見限って離れていく。人徳がなければ戦に勝っていけないですよね。

そして,大将というのは安易に自分の部下を犠牲にはしない。そんな事したら尊敬されなくなっちゃいますよね。

社員として自分の技術を売るだけでなく、そこには人間同士の信頼関係というか繋がりがあるのではないでしょうか?

特に身近な上司とかには「この人のために」という気持ちも大きなモチベーションになったりします。

単なる経済的な関係だけではない人と人の関係というのがあるのではないでしょうか?

で、単なる経済的な関係で成り立つ組織よりも人と人のよい関係のある組織の方が強いのではないでしょうか?

かってはIBMやGEもかってはそのような会社のようだったそうですが、どうして変わったのでしょうか?

戦う集団ということでは、野球やサッカーのチームを考えてみました。

選手の移動がありますね。昨日まで敵だったチーム移籍とか、小さい頃はそんなの裏切りだと思ったな、、、

でも、この監督のために、、と思っていたら監督が移籍してしまったりするかも(笑)、、、

そうか、、プロの選手として”もっとも”望まれているのはチームを愛することではなくて、所属チームで、自分の全力を尽くして活躍する事ですね、、、 なんか解りそうだ、、

もう一つ分析に加えるべき軸があると感じています。それは、人々の行動をどうやって変えていくのか(経済学的な意味での制度の変化)、という点です。

単純化した例で言えば(1)B2Bのビジネスで、相手側の行動がエコノミクスに基づく判断ではなく、お付き合いのような関係特殊的な範疇で決められていること、(2)大企業からベンチャーに人を引き抜いてくるときに、産業内で強いパワーを持っているチーム・人物ほど辞めてくれない、といったStickinessの問題です。

B2Cや、金融サービス産業の一部、IT産業といった、Stickinessよりも利益へのプロコンの判断が優先されやすい業界では、実際に大企業となったベンチャーが数多くありますが、その他の産業におけるプレーヤーの流動性には目を覆いたくなるものがあります。経済社会に大きなインパクトを与えていくことを考えると、よりB2Bの社会の中でも、個々の人が行動原理を変えていくことが大事だと思います。関係特殊的な判断というのは、相互を拘束する一つのナッシュ均衡ですから、一社/一人だけ抜け出して行動を変えることには、明らかにLose-Loseの関係にあるような場合を除いて大変です。どこかの時点で、一斉に均衡をジャンプさせるような(経済用語ですみません)イベントが必要になります。この条件というのが厄介で、なかなか、漸進的によくなるような画が描きにくいからこそ、希望が持てない、というのが現状なのではないでしょうか。

現状を変えるためには、ボトルネックともいえる大企業の経営者の行動原理がより利益志向となることや(伝統的な株主によるガバナンスの実行)、大企業における労働市場の流動化といった、補完的な制度変化だといえるのですが、ここへの言及や、何か変化が期待できる材料がないと、やはり漸進的で、ITやすきま産業に限定された変化を期待するしかないのか、という諦観を感じてしまいます。

プロテスタンティズムの影響が強いような気がします。教会主義という権威を嫌悪して、個々人が直接神の教えを霊感する。そしてすごく布教や社会ボランティアに熱心で行動的なである。モダニズムを経て、科学技術の研究などは、宗教的に神聖な行為とみなされるようになる。大学も宗教的なバックボーンがあるところが多いのではと思いますが。

こういう社会文化的な環境では、新しく起業するときには、様々な援助(お金、助言、紹介)が集まりやすい。みんなで盛り上げていくようにな感じでは。失敗を笑うのではなく、とにかくチャレンジすることに意義があるのだと。

日本でも起業して失敗した後、またやってみればと励ます環境が必要かと。生涯教育(大学開放)、NPOなど社会ボランティア、政治的なスローガン(起業しよう、失敗したらもう一度)、などなど。

私はそれでも階級社会のヨーロッパに比べればかなり閉塞感が少ないと思うんで、ポジティブに考えたいと思うんですけどね。

@Kentoshoさん

文化の話は、その人の育った環境や地域によってもかなり違うし、それをどちらが正しいか議論しても全く解決策は出てこないので、まあ余り意味は無いかな、と思ってます。

次のエントリで書きますが。

民間の力でうまく資金を流動化させる仕組みを作る、というのは確かにそうですが、じゃあどうやっていくか、が問題です。

それを議論するためには、私にはまだ十分な情報が無いので、まずは何故日本にはVCが少ないのか、流動性が低いのかもうすこし現状分析する必要があると思ってます。

@Kobayashikoichiさん

Twitterなどでのコメント、有難うございます。

>ただ、起業後の成長性が低いんですよね。そこには、そもそも成長に対するモチベーションが低いとか、出る杭は打たれる風土があるとか、資源獲得に限界が(人の問題+社会的問題)あるとか、まぁ、いろいろ原因はあるでしょうけど、そもそも(まだ仮説的でしかないのですが)政策論や属人的特性とは別の問題があるような気がしてまして、そこをテーマとしてやってます。

面白そうですね。

是非論文できたら教えてください。拝見させていただきたいです。

@Hashyさん

>確かにそうではあるのでしょうが、一つの会社に一生奉公する(あえて「出来る」と言いたい)のは、変ではなくて幸せなことなのではないでしょうか?

そうですね。

新しいものは何も生まれないし、縮小均衡すればいいなら、それは十分一理ある考え方だと思ってます。

日本がどのような社会を目指してるのか、ビジョンが定かでは無いですが、ヨーロッパの一部の国は、その方向で均衡を目指そうとしてるのかな、という印象もありますし。

@sutebuuさん

>人々の行動をどうやって変えていくのか(経済学的な意味での制度の変化)、という点で

そうですね。

何度も書きますが、人々の行動を変えるのは非常に難しいです。

文化を変えろ、と言ってるのと同じで、それを問うても根本的な解決策にはならないと思ってます。

だってそう簡単には変わらないもの。

そうするとおっしゃるように諦めざるを得ない、という結論に至ってしまうと思います。

しかし本当にそうか?

私は仕組みやシステムを変えれば、自然と人々の行動、そして文化は徐々に変わってくるものだと思います。

もちろん変わるのに時間はかかりますが。

物事は解けるべき問題を解くべきだ、というのが私の根本的なスタンスです。

経済学などのアカデミアより、ビジネスの側にいる人間の習性なのかもしれません。

もっともこの議論には反対される方が多く、そのキモチも非常に納得できるのですが。

@ピタゴラスさん

>日本でも起業して失敗した後、またやってみればと励ます環境が必要かと。

これはおっしゃるとおりだと思います。

文化でなく、環境の整備で解決していきたいです

人材の流動化についてですが、不景気の深刻化により、業務委託契約でも働きたいという労働者は増えると思います。そのため、起業時になかなか人材が集まれないリスクは軽減されると思います。

先進国では高齢化が進んでいます。(中国も含む)高齢者向け商品のテスト市場として、日本はうってつけです。

将来日本ではシニアバレーと呼ばれる、高齢者向け企業が集まった地域がでてくるかもしれません。

>起業時になかなか人材が集まれないリスクは軽減されると思います

なるほど。

IT界は流動性が高いので、おっしゃるとおり、寧ろそこは活用できるところかもしれませんね。

>将来日本ではシニアバレーと呼ばれる、高齢者向け企業が集まった地域がでてくるかもしれません。

これはネタとしては面白いですが、ネタですよね?(笑)

実際高齢者の方が活用できる、という人は多いんですが、実際にはそんなところから、次世代の屋台骨になる新たな産業が生まれる気がしないです、マジレスすると。

しかし勝手なことを言うと、彼等は金融資産をたくさん持ってるので、それを投資して欲しいです。

どうせ証券会社がVCをやるなら、こういう全国の金持ち老人から、虎の子を金融商品に預けさせるための営業スキルを使ってほしいですね。

(ちょっと辛口が過ぎたかしら・・・)

@Cam2009さん

おっと、私が「ヨーロッパ」と上で言ってるのは大陸のことです。

失礼しました。

アングロサクソン文化である英国は、米国と同じく資金の流動性・人材の流動性が非常に高く、文化的にも良く似ていて、アメリカのモデルでの起業家コミュニティは作りやすいです

イギリスにいらっしゃるなら、大陸ヨーロッパみたいな終身雇用&労働安定性は余り見ないでしょう?

金融も同様。

実際、私はエントリではこう書いてますが、アングロサクソンモデルを日本が目指すべきか、ヨーロッパモデル(失礼、大陸のことです)を行くべきか、自分でも良く分かりません。

特区制度の活用に加え、経済産業省(と中小企業庁)が経営イノベーションや事業化促進につき、エンジェル税制や産業金融の活用、キャリア教育、人材のマッチング支援等の施策は打っているようですね。後、ベンチャー起業の成長等々。

90年代後半から00年前半以降、「国は口をだすべきではない」とか「国の役割は終わった」といった威勢のいい批判が相次ぎ、経済産業省に対する風当たりも他省庁に負けず劣らず冷ややかだった気がしますが。

国がやろうとすると、利害調整や公平性の問題等も絡み、例えば高齢化社会への対応(引退した企業OBの再雇用・ノウハウ活用)や、地域活性化といったものまでベンチャー支援施策に盛り込まれ、メッセージの切れ味も、施策のボリュームも相対的に弱くなることにも問題があるのでしょう。

自前の政策評価ではそうした現状分析は出てきませんけれども。マクロな視点として、組織文化や習性などと併せて、政府への信頼(回復?)や政治過程の実態経済への影響力への対応も、重要な要素なのかもしれませんね。

分析は分析でいろいろやりつつも結果や含意に悲観的にならずに、前向きにやれそうなことからやってみる、という姿勢で取り組むしかないんでしょうねぇ。