実は先日、利根川進先生の研究室を訪ねて、3時間もお話を聞いてきました。

説明の必要もないとは思うが、利根川先生は、哺乳類の免疫の仕組みを始めて遺伝子のレベルで解明した功績で、1987年の日本人初のノーベル生理学賞を受賞。

今は脳科学の研究に従事されている。

詳しい話ははしょるが、

「せっかくMITにいるんだから、ボストンの世界的に有名な日本人にお会いしよう」

という企画があり、今回はJ君が中心になって、利根川先生へのインタビューをセットアップしてくれた。

(Thanks! J君)

約束の11時に少し遅れて、利根川先生が部屋に入ってくる。

入ってくるなり英語で話しかけられ、

「みんなボストンに住んでるんでしょう?だったら英語でやりましょうよ」と、英語で言われ、以後全て英語で話すことに。

利根川先生が1964年に初めて渡米したときの思い出話に始まり、研究の話や日本の大学の研究環境の問題にいたるまで。

彼の見識っていうよりも、彼の生き方に強い衝撃を受けた。

もう3週間も前のことだけど、余りに衝撃を受けたので、鮮明に記憶に残っている。

以下、インタビューで私が衝撃を受けたコメント。

1. 目的意識を常に持て。私はカルチャーショックなんてなったことはない

「渡米して研究を始めて、日本との文化の違いで苦労したり、カルチャーショックを感じたりしたことはありましたか?」

という質問が出た。

先生は開口一番、

「私はそういう苦労は一切しなかった。」

という。

「カルチャーショックになるのは、ちゃんと目的をもっていないからじゃないのか。

目的があれば、日々その目的をどうやって達成するか、ということに忙しいはずから、

カルチャーショックなんて考えている暇はないと思う。

私は、いつも『世界一の生化学者になってやる』と考えていて、それを実現することに忙しかった。

あまり文化の違いとか、つまらないことを考えている暇はなかった。」

すごい。

久しぶりに目からウロコって感じだった。

かなり乱暴な言い方ではあるが、真実の一端を担っている。

自分の目的を非常に強く、具体的に持っている人は、本当に彼のように文化の違いなんかでショックを受けている暇もなく、実現に向けて突進していくのだな。

これって、カルチャーショックに限らず、どんな悩みでもそうだよなー、と思う。

わたしゃMBAに来てから、チームでうまくいかないだのって、うじうじしていたことが何度かあった。

うまくいかないのを文化の違いじゃないかと分析してみたりね。

そういう瞬間って、確かに何のためにMBAに来たのかとか一切忘れていたなあ、と思った。

コンサルタントをやっていた時は、反省はしても、うじうじ悩むことは一切なかった。

あれはいつも目的達成意欲に溢れていたからなのだな、と思い返す。

悩んでいる暇があったら、問題解決に走ったほうがいいから、つまらないことで悩まなかったのだ。

もう一度それに戻ろう、と思って、だいぶすっきりした。

2. 言われなき差別とは戦う

さて、ボストンで日本学の研究をしているMさんが、つっこむ。

「でも、例えば日本人だから、という差別にあったことはないのですか?」

すると先生は、「うーん」と唸って、

「差別はどこにでもある。

AmericanがNon-Americanを差別したり、ユダヤ人がNon-ユダヤ人を差別したり。

性別による差別。卒業大学による差別。

別に日本人だからって特別差別されるわけではない。」

Mさんがさらに突っ込む。

「でも、そういう差別をされた時はどうするのですか?」

利根川先生は一言「Fight(闘う)」。

差別が余りにもひどく、受け入れられないようなものは、(うじうじせずに)闘うべきだと。

うーん、すごいなあ。

これも極端な例かもしれないが、本質をついていると思った。

確かに、闘い方は戦略的に考えたほうが良いにせよ、基本的には、「これは余りにも尊厳がない」と思ったら、やっぱりはっきりと闘うべきだよな。

3. 私は英語で苦労したことはない

「英語で苦労したことはありますか?」という質問に

「私は英語で苦労したことは一度もない」と答える教授。

はっきり言うが、利根川先生の英語はお世辞にも上手とはいえない。

アメリカに40年以上住んでるのに、発音は日本人発音のままだし、単語だって出てこなかったりする。

正直、私のほうが英語はうまい、とそこにいた日本人の多くが思ったに違いない。

でもその我々は「英語で苦労してる」とか、

さらには「こんな英語しかしゃべれなくて恥ずかしいー」とか思っているが、

利根川先生はそんなこと露にも思ってないのだ。

「だって、通じなければ何度も言えばいいことだし、

通じなくても構わない相手なら通じなくてもいいし、

そうでなければ通じないで困るのは相手じゃないか」

いや、確かにその通りで。

ある程度通じれば、あとは上手いとか下手じゃないのだ。

そりゃ上手いに越したことではないが、下手だからって恥ずかしがったり、悩んだりすることではない、と。

4. 失うことなどない。新しいことを始めるのは得られることのほうが大きい

その後、利根川進教授が、ノーベル賞までもらった生化学の分野から、脳科学の分野へと研究分野を変えた理由について聞いた。

「よく聞かれる質問だけど(中略)

結局、常に自分が興味が持てることをやりたかったから、変えただけのことだ。

それからノーベル賞までもらって上り詰めてしまい、だんだん追求することが少なくなっていき、面白くなくなってきた。

別に失うものなんかなかったんだよね。

新しい分野に行ったほうが、ずっと得られることが大きいと思ったんだ。」

その後、一同は日本の科学技術研究環境について触れ、どうやったらノーベル賞30人計画を実現できるのか、という話をした。

結局、東大を中心としたピラミッドになっている日本では、研究者・研究資金の分散が難しいこと。

その結果、研究者の流動性が少なくなり(みんな資金と優秀な学生のいる一部の大学に集まりたがり、集まるな、とはいえないから)、サイロ化が進むこと。

そうすると研究内容の多様性は失われ、新しく面白い研究が生まれにくくなること。

私は以前からの持論である「東大分割論」を提案してみた(この話はいずれブログにも書く)。

これは、東大に科研費の3分の1が集まっている東大一極構造で、米国レベルの研究者の分散と流動性の確保はそもそも困難。

21世紀COEなど、地方大学に研究費をばらまき、地方にも拠点を作る、などの努力は行われているが、余り上手くいっているとはいえない。

だったら、東大を3つくらいに完全に分割して、東大の価値を相対的に下げてしまえばよい、と言う話。

かなり突飛な発想だから、いずれまじめに書く。

利根川先生は、なるほどね、という感じで否定はしなかった。

しかしここで秘書の方が入ってきて、時間切れ。

最後に記念写真。

最後の話はともかく、全体として利根川先生の生き方、ものの考え方に大きく感銘を受けた3時間だった。

ノーベル賞も評価が定まった20年とか30年位前の業績で授与されることが多い中、利根川先生はまさに現役の業績が評価されて受賞されてますからね。現在の研究も多くの人がノーベル賞級の業績を期待して注目していますよね。

私は学術研究には人的にも資金的にもある程度の集中も必要かなと思います(東大にという意味ではありません)。身近に刺激しあってアイデアが想起されることもありますし、ある程度まとまった資金がないと事実上研究できない分野もありますから。

東大ではなくてもこの分野はこの大学にという感じである程度分散して集中することはできるかな。

一時期、工学の分野では東大ではなく、一般にも有名になった東北大学の西澤先生(光ファイバーやSIサイリスタになぜノーベル賞はやってこなかったのでしょうね)の所に人が集まっていったなんて例はありますよね。

資金面では現状の国費の投入総額では、東大と京大に重点配分されるのは資金の効率性からはやむを得ない部分もあるかなと思います。各大学が自分たちで集める必要があるのでしょうね。

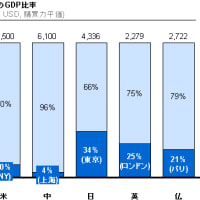

日本はGDP比の教育費がかなり低いので(にもかかわらずOECDの学力調査では上位にあるのはすばらしい)、もっと投入(今の2倍位は)すべきだと思います。そうしたら他の大学にも資金を配分していけるのではないでしょうか。それがノーベル賞という結果にもつながっていくでしょう。文科省の官僚に国土交通省の官僚みたいにもっと有力な政治家とつるんで力をつけてもらうのが一番の早道かな。

ノーベル賞の受賞がそれほど多くないのは日本人の研究が欧米世界に知られていないという要素も大きいかな。自分の業績をひけらかさない日本人一般の性格や慣習もありますし、まだまだ英語での発表よりも日本語での発表の方が多いでしょう。

研究者の流動性は、日本では学術の世界も今でも事実上の徒弟制度なので、こちらの方がノーベル賞の受賞を増やすよりも困難ではないでしょうか。それにポスドクの問題はかなり深刻ですからね。徒弟制度の中で自分の弟子(その大学の出身者)を優先してしまうのもうなずける状況ですよね。流動性が高い方が研究の発展のためには良いとほとんどの人がわかっておられても難しいのでしょうね。

東大分割も面白いかもね。元々いくつかの学校や研究機関を合併して作ったということもありますしね。東大出身の官僚が采配している社会なので実現性はほぼないでしょうけど。よほどの力を持った政治家が必要ですね。

>私は学術研究には人的にも資金的にもある程度の集中も必要かなと思います

>東大ではなくてもこの分野はこの大学にという感じである程度分散して集中することはできるかな。

全く同感です。集まらないと研究の効率性が悪いが、集まる場所がいつも東大っていうのが問題じゃないか、って話ですよね。

2000年頃から始まった、文科省のCenter of Excellence構想なんてのも、まさに同じ発想で出てきた政策だと思いますが、根本から変える政策じゃないから、何も事態は変わらない。

どんなにCOE予算をあげたって微々たるもので、科研費の分配構造が変わらないから、東大にいたほうが研究費がもらえる、という構造は変わらない。

COE助手とか、COEポスドクというポストを用意して、地方大学に優秀な若手が集まるように工夫しようとも、結局彼ら若手は「Center」にはならないんですよね。任期切れたらさようならだし。

若手が自然と集まって居つくような「Center」を地方につくらないと解決しない。

そんなわけで21世紀COEは、根元からの問題解決にはタッチできないけど、出来る限りのことはしよう、という頭の良い回答で、いい意味でも悪い意味でも官僚っぽいなあ、と思ったものです。

日本はそもそも大企業の本社の70%が東京周辺に集まっているような国ですから、東京一極集中は何も科学研究に限った話ではなく、研究だけ地方分散させるのは難しいかもしれません。

>日本はGDP比の教育費がかなり低いので

これは国の予算の話ですよね。実際には国民消費のかなりの部分が教育費に投資されているのだと思います。

高等教育では、そもそも100近くある国立大学の数を減らすとか、教育費予算を増やす前に、効率化を図るなど、やることはたくさんあると思います。

今の時点で単に教育費だけ増やしても、バラマキになってしまう恐れがあると思うので。

この手の議論はイイタイコトが私もたくさんあるのでつきませんね。

私ももう少し最近の状況を勉強したら、エントリしようかな、と思っています。

おこめの生産調整など二ホンのかんりょうせいじのへいがいはおおきい。