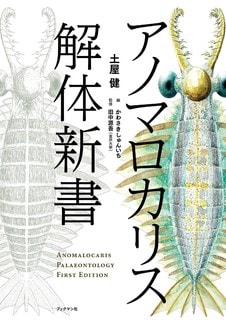

土屋健/著、田中源吾/監修、かわさきしゅんいち/イラスト 「アノマロカリス解体新書」読了

なかなかそそられるタイトルの本だ。思わず借りてしまった。

著者は学者ではなくてサイエンスライターという肩書を持った人だ。ベースになっているのは、「ワンダフルライフ」という僕も前に読んだ本だ。「ワンダフルライフ」は、1977年にアメリカで出版された本なのでその後の新展開も加えて極々一般向けに書かれている。

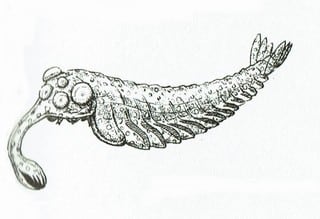

この生物は古生代の中期ごろに表れたこの時代最大最強の生物だ。ふたつの大きな鎌のような肢を持ち、口は円形に歯が配列された、ウニのような口を持っていた。最大で1メートル余り。当初、バラバラで発見された肢と口の化石は別々の生物であると考えられていたがその後の調査でひとつの生物の体の一部であったということがわかったというのは、「ワンダフルライフ」に書かれていた有名なエピソードだ。

口はクラゲの仲間でペイトイア、胴体に当たるところはナマコの仲間でラッガニア

名前の由来は、奇妙な(anomois)エビ(caris)というラテン語を組み合わせたものだそうだ。

分類上は、「ラヂオドンタ類」という属に入っている。

この属の中にいくつかの類がある。一番有名なものは、「アノマロカリス・カナデンシス」カナダで発見されたから“カナデンシス”だそうだ。最近出てくる一般的なイラストはほぼすべてこの生物とみてよい。

そして、時代ごとや食性によってかなりの種類がいたらしい。たくさんのイラストが掲載されているが、全部、凄いとしか言いようがない。

アノマロカリスにいたる進化はこう考えられている。

アイシェアイア→バンブルデリオン→オパビニア→アノマロカリスという順番で、この進化の流れは節足動物につながっていくと考えられている。

この時代三葉虫も生きていたけれども、あれは節足動物とはどういう関係なのだろう。あれも節足動物のように見えるけれども・・。

その時には気付かなかったが、アノマロカリスという生物の化石のほとんどは肢と口しか発見されていない。それはどうしてかというと、体の本体や口以外の頭の部分というのは化石になりにくいほど柔らかい組織であったということだったらしい。

肢は獲物を捕まえるため、口はもちろんそれをかみ砕いて食べるためなのだが、それ以外はふにゃふにゃという生物というのはいったいどんなものであったのだろうかと想像が膨らむ。

著者曰く、ナマコのような体・・。そこに鎌のような肢がついていて円盤のような歯が付いている。一体どんな生き物なのだろう。やっぱり想像ができない。

サイエンスライターが書いたというだけあって、アノマロカリスが日本で一般的に受け入れられるようになった過程についても詳しく書かれている。

カンブリア紀の奇妙な生物が広く一般に知られるようになったのは、先に書いた「ワンダフルライフ」が1989年にアメリカで出版されてからだ。邦訳が出版されたのが1993年。そして、NHKで、1994年「生命40億年史はるかな旅」という番組が放送されたことでアノマロカリスが一気に有名になったという。僕もこのシリーズはしっかり見ていた。もう、26年も前の放送になるというのは月日の経つのはあっという間だと思ってしまう。

「ワンダフルライフ」の表紙は、ハルギニアというかなり小さな生物が描かれていて、そういう意味でもやはりHHKの放送というのはインパクトが大きかったのだと思う。アノマロカリスのロボットを作って泳がせたり、三葉虫の模型にかみつかせたりしていたのを覚えているし、別々の生物の化石と思われていたものが実はひとつの生物のパーツであったというエピソードは本当に驚いた。ちなみに三葉虫をかみ砕くほど強い歯ではなかったのではないかと今のところは考えられているそうだ。

その後は著者もかかわって雑誌「ニュートン」の特集が組まれたり、柔らか系の科学雑誌などにも取り上げられ、フィギュアが発売され、花札がつくられ、オタク漫画にも出てくるようになった。

まあ、著者もこの人気にかなり貢献したといいたいのだろう。

そういう、アノマロカリスの歴史以外のものも一緒に書かれているというのは確かに「解体新書」と言ってもいいのだと思う。

なかなかそそられるタイトルの本だ。思わず借りてしまった。

著者は学者ではなくてサイエンスライターという肩書を持った人だ。ベースになっているのは、「ワンダフルライフ」という僕も前に読んだ本だ。「ワンダフルライフ」は、1977年にアメリカで出版された本なのでその後の新展開も加えて極々一般向けに書かれている。

この生物は古生代の中期ごろに表れたこの時代最大最強の生物だ。ふたつの大きな鎌のような肢を持ち、口は円形に歯が配列された、ウニのような口を持っていた。最大で1メートル余り。当初、バラバラで発見された肢と口の化石は別々の生物であると考えられていたがその後の調査でひとつの生物の体の一部であったということがわかったというのは、「ワンダフルライフ」に書かれていた有名なエピソードだ。

口はクラゲの仲間でペイトイア、胴体に当たるところはナマコの仲間でラッガニア

名前の由来は、奇妙な(anomois)エビ(caris)というラテン語を組み合わせたものだそうだ。

分類上は、「ラヂオドンタ類」という属に入っている。

この属の中にいくつかの類がある。一番有名なものは、「アノマロカリス・カナデンシス」カナダで発見されたから“カナデンシス”だそうだ。最近出てくる一般的なイラストはほぼすべてこの生物とみてよい。

そして、時代ごとや食性によってかなりの種類がいたらしい。たくさんのイラストが掲載されているが、全部、凄いとしか言いようがない。

アノマロカリスにいたる進化はこう考えられている。

アイシェアイア→バンブルデリオン→オパビニア→アノマロカリスという順番で、この進化の流れは節足動物につながっていくと考えられている。

この時代三葉虫も生きていたけれども、あれは節足動物とはどういう関係なのだろう。あれも節足動物のように見えるけれども・・。

その時には気付かなかったが、アノマロカリスという生物の化石のほとんどは肢と口しか発見されていない。それはどうしてかというと、体の本体や口以外の頭の部分というのは化石になりにくいほど柔らかい組織であったということだったらしい。

肢は獲物を捕まえるため、口はもちろんそれをかみ砕いて食べるためなのだが、それ以外はふにゃふにゃという生物というのはいったいどんなものであったのだろうかと想像が膨らむ。

著者曰く、ナマコのような体・・。そこに鎌のような肢がついていて円盤のような歯が付いている。一体どんな生き物なのだろう。やっぱり想像ができない。

サイエンスライターが書いたというだけあって、アノマロカリスが日本で一般的に受け入れられるようになった過程についても詳しく書かれている。

カンブリア紀の奇妙な生物が広く一般に知られるようになったのは、先に書いた「ワンダフルライフ」が1989年にアメリカで出版されてからだ。邦訳が出版されたのが1993年。そして、NHKで、1994年「生命40億年史はるかな旅」という番組が放送されたことでアノマロカリスが一気に有名になったという。僕もこのシリーズはしっかり見ていた。もう、26年も前の放送になるというのは月日の経つのはあっという間だと思ってしまう。

「ワンダフルライフ」の表紙は、ハルギニアというかなり小さな生物が描かれていて、そういう意味でもやはりHHKの放送というのはインパクトが大きかったのだと思う。アノマロカリスのロボットを作って泳がせたり、三葉虫の模型にかみつかせたりしていたのを覚えているし、別々の生物の化石と思われていたものが実はひとつの生物のパーツであったというエピソードは本当に驚いた。ちなみに三葉虫をかみ砕くほど強い歯ではなかったのではないかと今のところは考えられているそうだ。

その後は著者もかかわって雑誌「ニュートン」の特集が組まれたり、柔らか系の科学雑誌などにも取り上げられ、フィギュアが発売され、花札がつくられ、オタク漫画にも出てくるようになった。

まあ、著者もこの人気にかなり貢献したといいたいのだろう。

そういう、アノマロカリスの歴史以外のものも一緒に書かれているというのは確かに「解体新書」と言ってもいいのだと思う。