全身性炎症におけるアンチロトンビン補充療法

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

教授 松田直之

はじめに

アンチトンビンⅢ(antithrombin:ATⅢ)は,播種性血管内凝固(disseminated intravascular coagulation:DIC)の治療に用いられています。この本態として,全身性炎症における血管内皮保護作用が期待されます。アンチトロンビン持続投与法などを含めて,アンチトロンビン補充療法を解説します。

アンチトロンビンについて

アンチトロンビン(AT)は,セルピンスーパーファミリーに属する糖蛋白です。セリンプロテアーゼインヒビター(serine protease inhibitor)を,私たちはセルピン(serpin)と略称しています。このセルピンスーパーファミリーの中に,アンチトロンビンは分類されており,他にはヘパリンコファクターII(HCII),プロテインZ依存性プロテアーゼインヒビター(ZPI),プロテインCインヒビター(PCI),α1アンチトリプシン(α1AT),α1アンチキモトリプシン(α1ACT),C1インヒビター(C1Inh),プラスミノゲンアクチベーターインヒビター1(PAI-1),プラスミノゲンアクチベーターインヒビター2(PAI-2),α2プラスミンインヒビター(α2PI)などが分類されています。胎盤由来のPAI-2を除き,セルピンスーパーファミリは血漿中で血液の凝固と線溶をコントロールしています。

アンチトロンビンは,具体的には,6種類の分子として発見されています。そのうち,凝固を抑制する抗凝固活性を持つものがATⅢです。国際血栓止血学会は,抗凝固活性の観点より,1994年にATⅢを単にアンチトロンビンと呼ぶように推奨しています。そのATⅢは,さらに蛋白の表現系としてATⅢαとATⅢβの2種類,遺伝子組み換えとして人工合成されたATⅢγを加えると3種類となります。

アンチトロンビン遺伝子の特徴

ATⅢ遺伝子は,Gene ID 462として1q25.1に存在し,8つのエクソンがあります。第2あるいは第3エクソンのスキッピングなどでスプライシングアリアントも存在します。多くのATⅢは,肝臓でまず464個のアミノ酸として合成され,翻訳後修飾としてN末端の32個のアミノ残基が切断され,432個のアミノ酸として生体内に存在します。このATⅢの構造学的特徴は,分子内に3つのジスルフィド結合を持つことです。ATⅢは,6つのシステイン残基と結合できる特徴があり,4ヶ所でグリコシル化を受けます。

ATⅢは,ヘパリン,ペパリン様分子,およびシンデカン4など血管内皮構成分子と結合する能力があり,肝臓内だけではなく,肺や腎臓などの血管内皮に接着します。しかし,このヘパラン硫酸などのヘパリン様分子とATⅢの結合を抑制する機序として,ATⅢの135残基のアスパラギンがグリコシル化されるなどが知られています。ATⅢは,蛋白への翻訳後に主にATⅢαとATⅢβの2つとして存在していますが,135残基のアスパラギンの欠失1)により,グリコシル化を受けていないATⅢβが,血液中に約10%程度で存在しています。このATⅢβは,ATⅢαと比較して,未分化ヘパリンなどの抗凝固作用が強く発現する。

アンチトロンビンの作用

アンチトロンビンは,活性化プロテインCを除くほとんどすべての凝固因子,また,プラスミンやカリクレインに対して阻害作用を持ちます。特に,トロンビン(活性化第Ⅱ因子,Ⅱa),活性化第Ⅹ因子(Ⅹa),活性化第Ⅸ因子(Ⅸa)との結合親和性が高く,これらの凝固因子活性を抑制します。結果として,トロンビン量が減少し,フィブリノゲンがフィブリンに変換できなくなり,フィブリン膜の合成が低下し,血栓形成が抑制されます。ATと結合したトロンビンはブリッジング効果として,Xaはアロステリック効果として,トロンビン活性やXa活性が低下します2)。

また,アンチトロンビンは,血管内皮等のヘパラン硫酸やシンデカン4と結合し,トロンビン受容体protease activated receptor(PAR)を介した炎症反応に拮抗し,血管内皮などを保護する作用があります。全身性炎症では,肝臓で産生されたアンチトロンビンの消費やサードスペースと呼ばれる血管外への漏出の亢進により,AT活性が70%未満に低下します。このような状況で,肺や腎臓や脾臓などの網内系に血小板が沈着するとともに,血管内皮細胞は独自にアポトーシスなどの細胞死を高めます。この肺や腎臓などのさまざま臓器の血管保護を目的とした補充療法として,後述する「ATⅢ持続投与法(2004年考案)」があります。

AT製剤の使い方

AT製剤は,すべての製剤に共通した2つの適応があります。ATⅢγ(遺伝子組換え)静注用製剤についても,他の製剤と共通した2つの適応があります。その上で,献血ノンスロン®については,ATIII低下を伴う門脈血栓症の適応が追加されます。効能及び効果については,薬価収載として認められる内容に留意して用いることが大切です。また,適応外使用については,薬機法改定に十分に留意し,包括的対応として院内承認を未然に取ることが期待されます。

(1)効能・効果

1.先天性アンチトロンビンIII欠乏に基づく血栓形成傾向

2.アンチトロンビンIII 低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)

2015年における薬機法の改定より,現在,効能及び効果に基づく薬剤等の使用がより厳格化されています。効能・効果については,口頭できるようにされて下さい。適応外使用においては,院内承認を得るとともに,患者さんと御家族に十分に利点を説明され,文書を含めた厳格な説明と同意として下さい。

(2)診断と治療

1.先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向

先天性AT欠乏症は,常染色体優性遺伝である。AT遺伝子のヘテロ変異保有者は思春期の深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症,ホモおよび複合へテロ接合の重症型は新生児の脳梗塞や電撃性紫斑病をおこす血栓症などとして,救急・集中治療領域で対応する可能性のある病態です。診断としては,家族歴やAT活性を評価することに加えて,AT遺伝子であるSERPINC1の遺伝子異常の評価を行います。

2.アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群

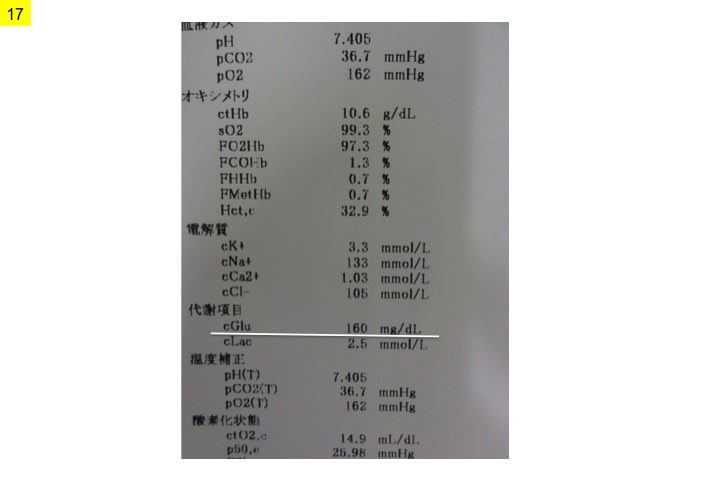

炎症に随伴したDICを疑う場合,急性期DIC診断基準4)を診断に用います。出血傾向などの理学所見に加えて,血液生化学検査では血小板数の推移,プロトロンビン時間,FDP,D-ダイマーなどの評価とともに,AT活性目標>70%活性,トロンビン-AT複合体(thrombin-antithrombin complex:TAT)(正常:<3~4 ng/mL)などを評価とします。

(3)アンチトロンビン補充の具体的方法

「アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群(DIC)」では,通常1日量1,500単位(または30単位/kg),産科的・外科的DICなどで緊急処置として使用する場合は1日量40~60単位/kgを投与とします。抗凝固療法としてのアンチトロンビン補充療法はヘパリン投与下で行うとされているが,DICなどで出血合併症可能性のある場合には単独使用を考慮します。

このような使用説明書で推奨されている投与法以外に,AT活性≧70%を目標としたATⅢ持続投与法があります。これは,2004年に工夫して独自に開発した方法ですが,AT補充療法をいきなり止めてしまうのではなく,AT活性≧70%を目標に,持続投与速度で増減し,やがて離脱していくテーパリング法です。いつ開始しても,朝6時に集中治療室などで採血され,検査されるAT活性が,前値との比較として評価できます。さまざまな臨床研究において敗血症におけるAT活性値と生命予後の関係としてAT活性値70%を目標とすると良いと考えられます5)。一方,AT補充療法にペパリンを併用することについては,反対意見は多く,添付文書の改定を行う必要があります。ヘパリンを使用することにより,AT製剤の血管内皮保護作用が消失してしまう危険性も存在します。KyberSept トライアルはとても有名なAT補充療法の報告ですが,そのサブ解析6)ではアンチトンビン補充療法と併用したへパリンがDIC治療のリスクとなるとされています。AT投与中にヘパリンを併用しなかった群において,AT群の90日死亡率は有意に改善しています(44.9% vs 52.5%, p=0.03)。その一方で,ヘパリンを併用することにより,出血性リスクを増加させる結果となっています(23.8% vs 13.5%, p<0.001)。

(4)肝機能低下例におけるアンチトロンビン補充療法

肝機能低下例では,アンチトロンビンの産生が低下しています。このため,敗血症などの全身性炎症病態でトロンビン活性が高まる,AT活性が20%レベルなどへ際立って低下します。もともとATが減少していれば,炎症期に上昇するはずのthrombin-antithrombin complex(TAT)の産生も余り上がることなく,時系列で低下する可能性があり,肺や腎臓などにおけるトロンビン高値による血管内皮傷害や臓器傷害が致命的となる可能性があります。肝不全においても,全身性炎症の急性期には,ご本人やご家族との相談や希望聴取などのもとで,AT活性70%以上を目標に,AT製剤を持続投与することを私はお勧めしています。

アンチトロンビン製剤を用いる際の留意事項

□ ご本人およびご家族への説明

ATⅢ製剤は,① 先天性アンチトロンビンIII欠乏に基づく血栓形成傾向,② アンチトロンビンIII低下を伴う汎発性血管内凝固症候群(DIC)に共通の適応があります。使用するメリットと医療費負担等を明確に説明し,留意事項としてアナフィラキシーなどの注意事項,ヒトパルボウイルスB19などの製剤情報を説明します。その他の使用方法などについては,患者・家族への説明と承認を得るとともに,病院内の承認下での対応とします。

□ リスク評価1:出血傾向

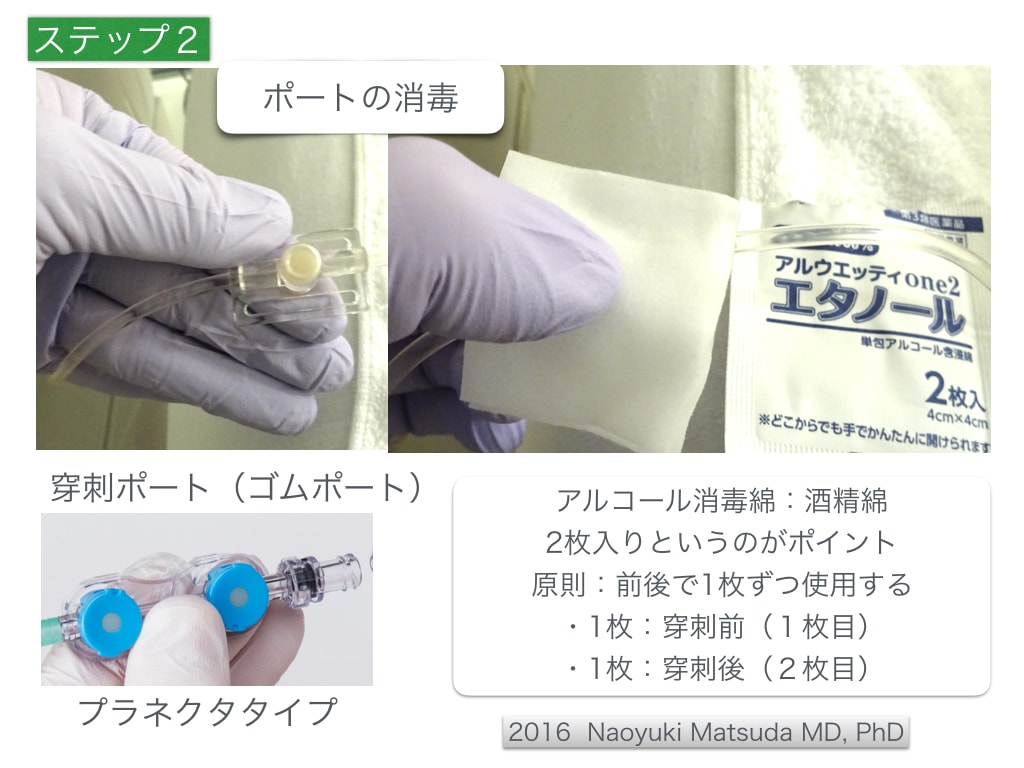

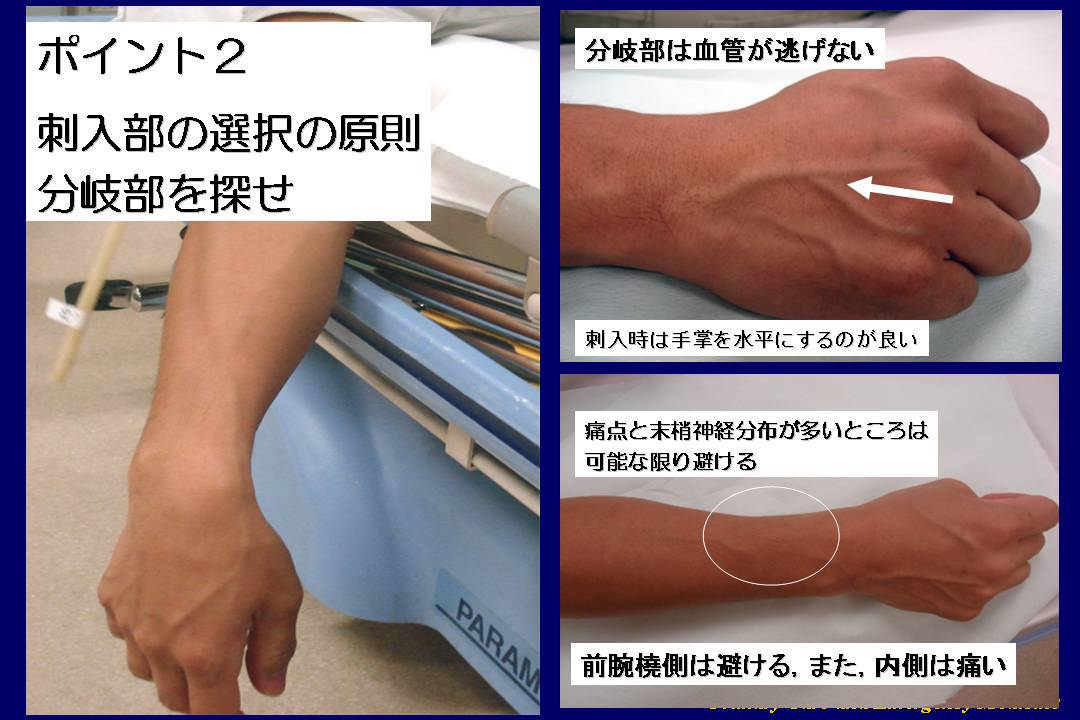

口腔内,鼻腔,皮膚やカテーテル刺入部などの出血傾向に注意します。

□ リスク評価2:消化管出血

貧血の進行を認める場合,消化管出血に注意します。その他,後腹膜出血,筋肉内出血,皮下出血に注意します。

文 献

1. Pol-Fachin L, Franco Becker C, Almeida Guimarães J, et al. Effects of glycosylation on heparin binding and antithrombin activation by heparin. Proteins. 2011;79:2735-45.

2. Huntington JA. Mechanisms of glycosaminoglycan activation of the serpins in hemostasis. J Thromb Haemost 2003;1:1535–49.

3. Ersdal-Badju E, Lu A, Zuo Y, et al. Identification of the antithrombin III heparin binding site. J. Biol. Chem. 1997;272:19393-400.

4. Gando S, Iba T, Eguchi Y, et al. A multicenter, prospective validation of disseminated intravascular coagulation diagnostic criteria for critically ill patients: comparing current criteria. Crit Care Med 2006;34:625-31.

5. Hayakawa M, Yamakawa K, Kudo D, et al. Optimal Antithrombin Activity Threshold for Initiating Antithrombin Supplementation in Patients With Sepsis-Induced Disseminated Intravascular Coagulation: A Multicenter Retrospective Observational Study. Clin Appl Thromb Hemost. 2018;24:874-883.

6. Kienast J, Juers M, Wiedermann CJ, et al. Treatment effects of high-dose antithrombin without concomitant heparin in patients with severe sepsis with or without disseminated intravascular coagulation. J Thromb Haemost. 2006;4:90-7.

7. Endo S, Shimazaki R; Antithrombin Gamma Study Group. An open-label, randomized, phase 3 study of the efficacy and safety of antithrombin gamma in patients with sepsis-induced disseminated intravascular coagulation syndrome. J Intensive Care. 2018;6:75.