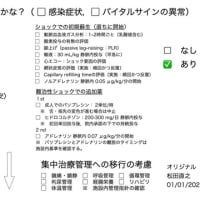

完全手技 適切なA-line採血と動脈血ガス分析の実際

接触感染予防策の徹底

名古屋大学大学院医学系研究科

救急・集中治療医学分野

日本救急医学会 指導医・専門医

日本集中治療医学会 専門医

松田直之

はじめに

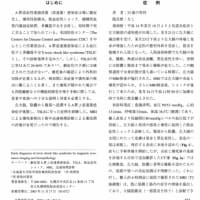

動脈圧ライン(arterial line: A-line,A line,Aライン)が確保されている状況では,医師に限らず,適時,看護師が動脈ガス分析を行い,さらに圧ラインを清潔に管理することが大切です。医師のみが動脈ガス分析をしているような施設では,虚血のモニタリングとして代謝性アシドーシスの進行を把握するタイミングが遅れたり,高血糖や低血糖の発見が遅れます。A-line採血は,適切に,注意事項を遵守することで,問題なく施行できます。この注意点は,① アルコール手指消毒,②手袋着用,③ 三方活栓の使い方に慣れること,④ 清潔管理です。感染対策を適切に施行し,A-line採血を適切な方法として自施設のA-lineにあわせて工夫されるとよいと思います。施設の管理の質は,A-lineを見るだけでわかる特徴があるのです。是非,留意されて下さい。

現在,A-lineは閉鎖回路を用いることができれば,安全に採血がしやすく,また,血液への汚染が少ないものとすることができます。しかし,まだすべての施設でA-lineの閉鎖回路を使用していないのが現状です。非閉鎖回路でも,日々の丁寧な管理を志すことにより,血液汚染や感染培地を予防することが大切です。研修医の皆さん,および看護師さんのために,現行の非閉鎖回路における適切なA-line採血(実践A-line採血メソッド)を記載します。ここで紹介する方法は,1996年から,研究医や他科のDRに伝授している方法です。この中で,皆ができていない一番大切なのは,図11と図12のステップです。参考として下さい。

1. A-lineの実際:接触感染予防策 三方活栓には血液を残さない清潔管理が大切(図1)

松田「どうして,A-lineの三方活栓(三活:図1先端部)に血液が残存し,ガビガビになっているのか・・・。」バイ菌マン様の紫手袋さん「???。急いで,ガス分析器まで走るからでしょうね・・なにかエビデンスがあるのでしょうか?ちゃんとみんな理解しないといけないですね」。A-lineへの空気混入を防ぐことや採血をしやすくするために,図1のような側副路(ひげ)を付ける施設もあります。また,「ひげ」をつけずに,そのまま三方活栓から採血する施設もあります。大切なことは,いずれの場合でも,三方活栓を素手で触ったり,三方活栓に血液が残った状態でキャップをするのを止めることです。ここには,ブドウ球菌属やカンジダ属,そして大腸菌や腸球菌属などが一般的に検出されやすいですし,海外ではアシネトバクター,またセラチアが検出されることもあります。血液を三方活栓に残さないことや,ベッドサイドに血液をこぼしてしまわないことなどの予防策として,現在は,吸引シリンジが回路にあらかじめ備え付けられている「閉鎖式A-line」が普及しはじめています。

2. 三方活栓の清潔管理が大切(図2)

三方活栓に血液を残す医師がいれば,注意して下さい。不適切です。また,患者さんが手首を曲げるなどの理由として,動脈圧波形が出ない状態で奉仕しておくことも不適切です。その領域に血栓傾向を促進する危険性,A-lineの入れ替えのインシデントに繋がる可能性があります。正しく,持続モニタリングするためのものですし,電子記録に不適切な血圧の連続記録を残すことは不適切です。その上で,三方活栓は,細菌の培地とならないように,絶えず清潔に保つように工夫してください。

3. 吸引用注射器の設置法(図3)

シリンジは立てて接続し,立てて,ゆっくりと吸引するのが原則です。立てることで重たい血球成分が下に沈下します。これが大切であり,コツとポイントです。A-line採血の際にシリンジを横につけて陰圧をかけるのは間違いです。これは,たくさん血液を引いても,混入しているヘパリンが,引いたシリンジや三方活栓の接続部上方に残存しやすいからです。

4. 回路内液の吸引はシリンジを立てて施行(図4)

回路内吸引のコツとポイントは,1)注射筒を立てて引く,2)ゆっくり引くこと,この2つです。この目的は,回路内の非血液(回路内ヘパリン加え生理的食塩水,あるいは単身の生理的食塩水)の十分かつ適切量の吸引です。注射筒を立てると下に血液の沈殿が生じてきます。この沈殿が最低でも1 mLできるまで吸引します。僕のデータでは,丁寧にゆっくり引くと,下方血液部 1 mLで適切な血液ガス分析ができます。ゆっくり引くと,この1 mL吸引の観察ができます。陰圧をかけて早く引くと,ヘパリン加生食と血液がごちゃごちゃです。ヘパリンが接続部に残存する可能性が出てきます。

5. 動脈血の吸引は0.4 mL以下でよい(図5)

動脈血用の採血筒に切り替えて,約0.4 mLを採血します。もちろん,慣れてくれば,しっかり引いて,実採血は空気を入れずに0.4 mLにチャレンジできると良いです。この縦長の1 mLシリンジを用いる際には,0.4 mLあれば十分です。横幅のあるシリンジの場合は,血液ガス分析器が斜め横スタイルで血液を自動吸引することから,0.4 mLであると空気が混入してしまう場合があり,僕は0.5 mLとしています。実際に血液ガス分析器が使用する血液量は,0.3 mL以下です。少なくとも1 mL などの大量な血液は,現在の血液ガス分析に不要です。ご自身の施設で使用している血液ガス分析機の必要最少量の血液量を把握しておきましょう。

6. クロスロック:採血完了(図6)

注射筒や採血筒を外すときは,図6のようなクロスロックでもよいです。

シリンジを立てて,空気混入のないように,回路内液をゆっくり返却します。注意点は,1)空気を混入させないこと,2)シリンジ内や回路内に血栓傾向のないことの確認,3)三方活栓部に汚染を起こさないこと,4)周囲に血液をこぼさないことの確認と実践です。

8. 圧トランスデューサで生食フラッシュ(図8)

圧トランスデューサ下方のノブ(白矢印)を押したり引いたりすることにより,回路内に(ヘパリン加)生理食塩水が急速流入します。「親の敵」のように生食をフラッシュするひとがいますが,丁寧に,優しくフラッシュして下さい。手先や指先は非常に重要であり,指先は流れるように連続性を保つように,加速度を抑えることができるように鍛えることが大切です。ガス分析などに用いる採血シリンジの中には,抗凝固剤が含まれています。慌てて圧トランスデューサのノブを引っ張ったり,走ってガス分析器に向かう必要はありません。

9. 吸引用注射筒の再充満による三活洗浄(図9)

圧トランスデューサ下方のノブを押したり引いたりして,注射筒を再充満させます。北斗の拳のように100連攻撃的にフラッシュする先生がいますが,適度にフラッシュしましょう。そして,この廃液シリンジは,汚染物用ボックスに廃棄します。

10. 吸引用注射筒を外した時点での三活管理「さよならガビガビ君」(図10)

血液が残存しています。これを放置しないことが大切です。連続テレビ小説「市原悦子さん」は,家政婦さんのカリスマですが,こっそりとベッドサイドから見ていると,血液が中途半端に残っているのに三方活栓に堂々とふたをしようとする場合がいます。これが,あとで,三方活栓に潜む「ガビガビ君」になります。また,手袋をしない手で触っていたりします。これは持続血液浄化法においても,回路の付替えにおける基本阻止事項です。集中治療室には,時折,「家政婦的カリスマ」がいます。その場で,適切に指導してあげましょう。

11. もっときれいに三活管理(図11)

図11は,僕の考案したお薦めの方法です。圧トランスデューサ下方のノブを,丁寧に押したり引いたりして,アルコール綿パック内に三方活栓を沈めた状態で血液残量を落とし,さらに少し浮かせた状態で付着アルコールをアルコール綿パック内へ流し落とします(ポットン法)。「ポットン法」は,アルコール綿の中に三方活栓のシリンジ接合部をポットンと沈下させて約2 mLの回路内液で洗浄する方法で,3方活栓が綺麗になります。それを捨てて,もう一度,フラッシュしてもらいながら,最終的に三方活栓に付着したアルコールを除去します。最終的にアルコールが三方活栓に残存しないようによく流します。注射針付きシリンジで三活の残存血液を吸引する先生もいますが,針刺し事故の可能性があるので,お勧めしません。

12. きれいな三法活栓の維持(図12)

上述した11の方法などの工夫により,きれいな三法活栓を維持しましょう。

13. 回路内残存血液の最終フラッシュ(図13)

圧トランスデューサ下方のノブを押したり引いたりして,回路内残存血液を最終フラッシュします。

14. A-line採血後のA-line内の状態(図14)

15. 血液ガス分析に必要な血液量は0.3 mLレベル以下(図15)

現在,血液ガス分析に使用する実際の血液0.3 mL以下です。以下の細1mLシリンジであれば0.4 mLで,適切な動脈血ガス分析ができるようになりました。1日10回動脈血ガス分析をしても,4 mL程度の採血です。自施設での,最低血液必要量を評価できるようにしましょう。

16. 血液と手袋の廃棄(図16)

実際に必要とした血液量は0.2 mLレベルです。血液ガス分析後は,必ず責任を持って,採血シリンジ,着用手袋などの廃棄物を,汚染物として白ボックスに廃棄しましょう。使用した手袋もすぐに廃棄ボックスへ破棄しましょう。

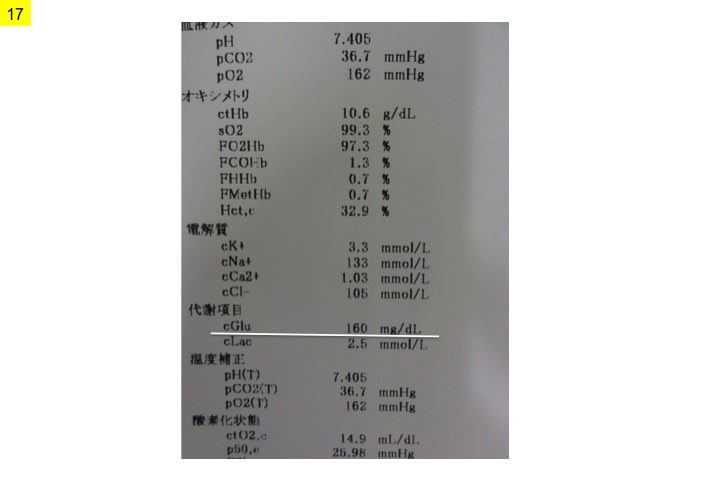

17. 動脈血ガス分析の評価(図17)

血液ガス分析の評価は,皆さんできるようになりましょう。

ポイント:① 酸素化の評価(PaO2/FIO2),② 代謝性アシドーシスと代謝性アルカローシスの評価(Base Excessと乳酸値の変化),③ 呼吸性アルカローシスと呼吸性アシドーシスの評価(PaCO2),④ アシデミアかアルカレミアかノーマルか,⑤ 血清乳酸値,⑥ 血糖値,⑦ 電解質。

結果は,DR, NS,MEさん,リハビリテーションの皆さんなどで,皆で共有することが大切です。

管理の注意点は,たくさん見つかることでしょう。

協力:山本尚範 先生(手)(名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野)

撮影・執筆:松田直之(名古屋大学大学院医学系研究科 救急・集中治療医学分野)

※ 本内容は,プリントしたりコピーして使用していただいて構いません(松田直之)。