先日の10月1日の中秋の名月です。

横浜税関の上に出ていた月です。

明け方の撮影になり、空が少し曇りがちで月がややぼんやりです。

横浜税関は、横浜の開港と同時に「神奈川運上所」として1859年に

開かれました。(ちなみに大政奉還が1867年、明治政府樹立が1868年)

建物は1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊し、1924年(昭和9年)に

建て替えられたものだそうです。

先日の10月1日の中秋の名月です。

横浜税関の上に出ていた月です。

明け方の撮影になり、空が少し曇りがちで月がややぼんやりです。

横浜税関は、横浜の開港と同時に「神奈川運上所」として1859年に

開かれました。(ちなみに大政奉還が1867年、明治政府樹立が1868年)

建物は1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊し、1924年(昭和9年)に

建て替えられたものだそうです。

対象期間は本年4月から9月まで。このうち、4月から6月分の申請が

この9月末日で締め切りとなります。7、8、9月分は別途ですが・・・。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは・・・

中小企業(産業分野は不問ですが、業種ごとに資本金、社員数の制限があります)

に雇用されている人が、会社の指示で休業しているにもかかわらず休業手当を

もらえてない労働者が対象。労働者とは会社と継続した雇用関係がある人で、

学生アルバイトでも外国人でも技能実習生でも対象です。また、労災や雇用保険

未加入でも対象となります。ただし、日雇いやフリーへランスは継続した雇用

関係ではないので対象外。

もらえる金額は、

休業前の過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を 90 でで割った金額。

任意の3か月とは、賃金が高い月を自分で選択できます。

賃金とは、月の給与の総支給額(税・社会保険料控除前の基本給と残業手当等

の諸手当の合計です。ただし、賞与は除く。)

また計算式は違ってきますが、休業前の勤務期間が2か月でも1か月でも対象です。

厚労省のサイト「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」に詳しく

載っています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

Q&Aは・・・

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf

Q&Aを読んでもよく分からない点は

コールセンター「0120-221-276」まで

環境省と気象庁とが連携して、暑さへの「気づき」を呼びかける

ための情報 (熱中症アラート) の提供が開始され、その利用のリンクが

掲載されています。

熱中症アラートとは、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される

前日あるいは当日にその対象となる都県に対して発表されるものです。

(今年は東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、

山梨県、長野県のテスト実施で、来年からは全国実施)

LINEなどで登録すると、登録した都県にアラートが発令されるとメール

で都度お知らせが来るというものです。

その他、熱中症予防サイトでは

暑さ指数(WBGT)、熱中症の基礎知識・対処方法などが掲載されています。

https://www.wbgt.env.go.jp/

例えば、こんな情報も掲載されています。

「どこを冷やすか ?」

このサイト内にある「熱中症環境保健マニュアル」より抜粋

体表近くに太い静脈がある場所を冷やすのが最も効果的です。

なぜならそこは大量の血液がゆっくり体内に戻っていく場所だからです。

具体的には、前頚部(あごの下)の両脇、腋の下、足の付け根の前面等です。

そこに保冷剤や氷枕(なければ自販機で買った冷えたペットボトルや

かち割り氷)をタオルでくるんで当て、皮膚を通して静脈血を冷やし、

結果として体内を冷やすことができます。

冷やした水分(経口補水液)を摂らせることは、体内から体を冷やすと

ともに水分補給にもなり一石二鳥です。

また、濡れタオルを体にあて、扇風機やうちわ等で風を当て、水を蒸発

させ体と冷やす方法もあります。

熱が出た時に顔の額に市販のジェルタイプのシートを張っている

お子さんをよく見かけますが、残念ながら体を冷やす効果はありません

ので、熱中症の治療には効果はありません。

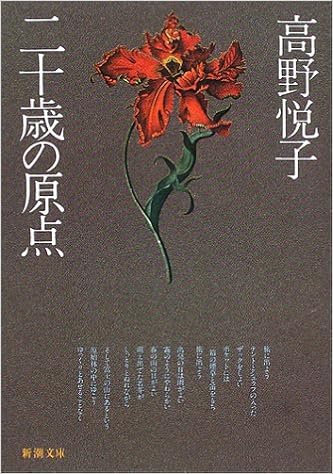

もうずいぶん前になるが「二十歳の原点」という本がありました。

既に過去の出来事になった全共闘運動、、、その最中を立命館大学

の学生として過ごして1969年に20才で自殺した高野悦子さんの日記

を、お父さんが後にまとめて出版されたものです。

太平洋戦争の終戦が1945年、それから24年後が1969年で、ちょうど

ベトナム戦争の渦中で反戦運動も盛んでした。日本でも戦争というのが

すごく身近な時代でした。

この1969年という、今からおおよそ50余年前の日本では学園紛争の

真っ只中で、若い人たちの古い体制と権力に対する熱い想いが

息づいた時代でした。みんな一生懸命自分を見つめ友と語らい、、、

今にして思えば懸命に生きた時代でした。

高野さんはそんな時代の真っただ中で、懸命に生きた、

本当に純粋な人だったのでしょう。

二十歳という、社会に接触を始めた年頃の矛盾感と時代が大きく

変わり始めるという感覚と既存の大きな壁とのはざまで、、、

それ以上に自分とは何だろうとの意識が大きくて、

そうしたことを考えることができる時代と京都という舞台だったのでしょう。

私も、学生の町、京都という独特の雰囲気の町で、学生時代をすごしました。

京都の街は学生が学生として生き考えをめぐらすことができる町です。

高野さんの、青春の思いや心の動きもすごく分かる気がして、、、

若者の青臭い感情と言う人がいたら、違うと声を大にして言いたくなります。

文庫本でも復刻本でも本屋さんにありますので、気が向いたら読んでみてください。

いま、子どもを持つ母親にしかできないことがあります。

世の男どもは勝手です。理屈で考えそれが全てで絶対のものと言いはります。

でも、母はわが子を授かった瞬間に何があてもこの子を守ろうと思ったはずです。

その気持ちを大切にして、本当に小さくても地道でもいい母の声を挙げない

といけないのではないでしょうか。

60年代の学生闘争の時代は、男も女も関係なくすごく現実も未来も語り合いました。

時の後押しもありました。

でも、過ぎてみれば、その人たちも、今は挫折感とあきらめ感で

語らぬ人たちとなっています。

でもいつの世も母親は違います。わが子を守るために、身近で、小さくても、

声を上げ続けることは大切だと思います。

新潮文庫

森田童子『ぼくたちの失敗』

春のこもれ日の中で、君のやさしさに、うもれていたぼくは弱虫だったんだよね

君と話し疲れて、いつか黙りこんだ、ストーブ代わりの電熱器、赤く燃えていた

地下のジャズ喫茶、変われないぼくたちがいた・・・

元TBSアナウンサーでカープの堂林選手の奥様の枡田絵理奈さんの

ブログがとても素敵でしたのでご紹介します。

ご主人の広島カープの堂林選手は入団当初から大活躍でしたが

その後調子を落とし、、苦節8年、、でも今年は大活躍ですね。

ずっと信じてきた奥様のお喜びはひとしおでしょうね。

その奥様のブログが自然体で今いる環境をいつくしみ

とても素敵でした・・・

ご本人は横浜生まれ横浜育ちで、ややもすると広島なんて田舎とか

思いやすいのだが・・・そんな雰囲気は全くなく。

「枡田絵理奈Official Blog」2020-07-22 06:11:42

https://ameblo.jp/erinamasuda-official/

地球の気候はおかしくなり、集中豪雨は年々勢いを増し、、、

まるでこの地球には人口が多すぎると言わんばかりに

新型コロナウィルスの勢いはなかなか収まらず、、、

でも又、明るい夏はほんの直ぐそこに・・・

昨年走った夏の峠道

道の端のせせらぎ

友達から

ーお花屋さんを覗いていたら、素敵なお花があったから買ってきたー

と写真をいただきました。

花屋さんの店先で撮った写真、、、買い求めたのもこの「カラー」、、

とても、きれいです。

なんだかすっきりしない今日この頃・・お花が一番ですね。

お花があるだけで、お部屋は素敵な空間に一変。

カラーは南アフリカ原産。

ちなみに最近アフリカは新しいお花のホットエリアのようです。

Photo by Naomi

七月七日は七夕です。

七夕は奈良時代に中国から伝わった風習と言われています。

願い事を書いた五色の短冊を笹の葉につるして星に祈る・・・

子供達にはぜひ思い出にしてほしい、夢のある一日ですよね。

大人にとっては、年に一度の逢瀬がかなう恋の物語の一日です。

古今和歌集 (平安時代前期 : 905~912年頃) <詠み人知らず>

恋ひ恋ひて あふ夜は今宵 天の河 霧立ちわたり 明けずもあらなむ

ずっと恋い焦がれたあなたに今夜逢える。

天の川に霧が立ち込めて、そのまま夜が明けなければよいのに・・

建礼門院右京太夫集 (鎌倉初期 : 1233年頃)

平徳子(平清盛の娘<院号建礼門院>)に仕えた女性<右京太夫>の私歌集

何ごとも 変はりはてぬる 世の中に ちぎりたがはぬ 星合の空

全てが変わってしまった世の中でも、七夕の逢瀬の約束は違わない・・

(作者は壮絶な平家の最期を体験しているので、変わり果ててぬる世、

と言っているのでしょう)

浮世絵 : 豊歳 五節句遊 文月 七夕

歌川国貞(1843~1846年頃の作品) 将軍は徳川家慶で、清でアヘン戦争の時代

七夕では当初は五色の糸を飾っていたが、江戸時代に五色の短冊が

使われるようになったとのこと。

いまや田舎でも殆ど見かけなくなった「グミ」や「スグリ」。

どちらも食べてそんなに美味しいという記憶はないのですが、

昔は (昭和の時代までは!?) グミもスグリも、梅雨から初夏にかけての季節に

田んぼの脇や山のふもとにそこそこ見つけることができました。

今風だとジャムなどにすると美味しいのでしょうが、子供時代だと

つまみ食いするのが精一杯。

田舎に行ったとき等に見つけたら、つまんでみると良いかも、、

叱られないようにして !

茂った枝の緑の葉っぱの中にグミの赤い実が映えて、

茂った枝の緑の葉っぱの中にスグリの透き通った緑の実が溶けこむ。

グミは、ヨーロッパから東南アジアまで多くの種類が分布、

オーストラリアや北アメリカでは種類が限定的。

グミ(茱萸)とは日本語で、味は甘酸っぱく、、、少しえぐみがあったような・・・

ちなみにお菓子のグミはドイツ語のゴムから来ているとのこと。

スグリ(酸塊)は日本語。分布はグミと似た感じ。

ヨーロッパ(イギリス)の種は、グーズベリーと言われていますよね。

子どものころ。見つけるとちょっとつまんで食べるが、酸っぱい・・

枝にはトゲがあるし・・・(実は緑に透きとおっていてきれいですが )

でも。しばらくすると又食べてみたい気が起きる、、