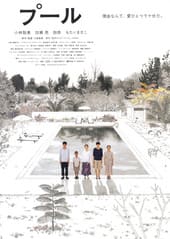

漫画家の桜沢エリカが映画用に書き下ろした原作を、『ネコナデ』の大森美香監督が映画化したほのぼのとした癒し系人間ドラマ。タイの古都、チェンマイを舞台に、それぞれの事情を抱えた5人の男女の6日間の人間模様をさらりと映し出す。出演者も独特の空気感をまとう小林聡美やもたいまさこらベテラン勢に加え、若手実力派の加瀬亮や、新人の伽奈が見事なアンサンブルをみせる。自然体で生きる個性的な人々のシンプルライフが心地いい。[もっと詳しく]

大凡作なのか、あるいは「黄泉の国」の視線を繰り込んだ「傑作」なのか。

小林聡実、もたいまさこ、加瀬亮といったメンバーの顔ぶれと、なにやら明るげなプールサイドで静かに佇んでいる映像を目にすれば、『かもめ食堂』(05年)、『めがね』(07年)の荻上直子の新作か、と一瞬、思ったりもしてもおかしくはない。

『かもめ食堂』ではヘルシンキを、『めがね』では与論島あたりの南島を舞台にしているが、本当は具体的な場所は、ある意味でのスローライフの心地よさ、逆に言えば虚無のようなものを描写できれば、どこでもよかったのだ、と僕は思った。

だから、今回のようなタイのチェンマイらしい場所に、舞台を設定しても不思議はなかったのだ。

どうやらスタッフはその陣営で、桜沢エリカの原作を基にして、テレビ脚本出身で『ネコナデ』のような猫好き以外にはどうでもいいような映画作品を撮った大森美香に監督を託したらしい。

少し前に、タイのバンコクの南のある村落を舞台にして、長谷川京子扮する日本の女性旅行者が、言葉も通じず暑苦しく騒ぎまくる、癒しなのかパニックなのかどちらともつかない奇妙な『七夜待』という国辱物(相手の国に失礼なという意味で)の河瀬直美の作品で、不快な気分になってしまったが、今回はチェンマイを舞台に、逆になんの事件も起こらない5人の男女の6日間をたんたんと映し出している。

スローライフ=シンプルライフの無害な環境映像のように。

余命半年といわれながら、この地で自然のリズムに身を任せるように生きながら、3年を超えて存命しているゲストハウスのオーナーである菊子(もたいまさこ)がいる。

そのゲストハウスで、マイペースでもてなし役をしている京子(小林聡美)がいる。

いつのまにかいついてしまったような人の良さそうな市尾青年(加瀬亮)がいる。

京子が身元保護をしたのか、地元の親に見捨てられた少年ビーがいる。

そんなゲストハウスに京子の娘のさよ(伽奈)が訪ねてくる。

どうやら初めての海外旅行らしい。

ゲストハウスは清潔で、簡素だが居心地が良さそうなコテージ風のつくりになっている。

庭は綺麗に整備され、美しく水をたたえたプールが風で漣を立てている。

鳥の囀りが飛び交い、のんびりとした牛や豚や鶏の鳴き声も牧歌的に混じっている。

菊子は猫や犬を何匹も保護しては、慈しむように餌やリを欠かさない。

彼らがなぜこの地に来て、「生きていくのにいい場所」を見つけ、定住するようになったのか、ほとんど何も説明されない。

ただ、さよの話から、京子は昔から夢中になるものがあればすぐに行動に移し、結果として祖母とさよを置き去りにしたということがわかる。

さよはそんな母親に不満を持っており、そのことで京子を諫めるような会話もあるが、なんとなくそんな話も曖昧に終わってしまう。

作品の中で少し事件らしきものがあるとすれば、ビーの母親が見つかったらしいという連絡があり、あわてて市尾青年がビーを連れて警察に向かう場面ぐらいだ。

あとは、パパイヤサラダ、タイカレー、揚げバナナ、手製のピクルス、市場で買い集めた材料と釣ってきた魚での鍋料理・・・などを、実においしそうに静かに食事する。

時々は、プールの周囲の椅子に腰掛けたり、傍らに座り込んだりしながら、京子はアコースティックギターを奏でて、歌を口ずさんだりする。

「自然体で生きる個性的な人々のシンプルライフが心地いい」という謳い文句に、ああそうですか、というしかない。

町ののんびりとした雑貨屋の店先でお茶をする以外に、ほとんど村人も登場しない。

どうでもいいが、つい先日までタクシン支持・非支持派が対立して、民衆が政権批判で町を占拠したようなざわめきは、いっさい聞こえない。

もちろんゲストハウスのプールも落ち葉ひとつなく、誰も歓声をあげてバシャバシャと泳ごうともせず、せいぜい静かに足を水に浸す程度である。

ここには、なんの「生」の蠢きもなければ、「自然」がもたらす悪意もない。

ただただ静かに、お互いに過剰に踏み込まず、必要最低限の儀礼の中で、時が「心地よく」経過していく。

そんなリアルのなさを批判してもしょうがない。

凡作といえば大凡作の映画以前の作品なのだが、ただ一点逆説的に言えば、自分の心身を極限まで収縮させてしまったあとの、ほとんど隠遁生活のような閉じこもりの果てを描いたのだとしたら、このスタッフたちは、相当したたかであるとも思えるのだ。

現代版の「清潔」な方丈記の世界・・・。

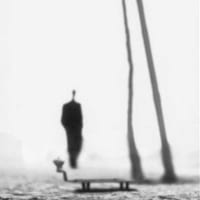

『かもめ食堂』や『めがね』でも思ったことなのだが、「快適なスローライフ」というよりは、半分「死者の国」に足を踏み入れたかのような寂量が、この世界を覆っているのではないか。

最初にチェンマイに足を踏み入れたさよに涅槃像を案内し、筒状の紙気球を祈りを込めて空に飛ばしながら、ラストシーンは帰国するさよを送る車の両側に、オレンジ色の袈裟を纏った出家僧が列をなしている。

プールサイドの寝椅子に身を任せている菊子の魂が、なにやら浮遊しているような気配もある。

これはほとんど、「彼岸」の世界の暗示のようなものではないか。

スタッフがそのことを意識したかどうか、それとも僕の勝手な深読みなのか、そのことだけが引っかかっていることである。

タイヨウ

だんだん長くなっていく 壁に伸びる影

だんだん薄くなっていく 僕たちの影

窓の外 なんて美しい色

なんだか 足の先の方から なくなっていくみたい

だんだん細くなっていく 僕たちの火

だんだん遅くなっていく 僕たちの時間

何だろう この美しい音

なんだか頭の上の方から聞こえてくるみたいだ

主題歌である小林聡美作詞・作曲の「君の好きな花」もよかったが、僕はハンバート・ハンバートの「タイヨウ」という挿入歌がもっと好きだった。

なにやら僕たちの世代では、早川義夫や五つの赤い風船を想起するようなメロディ・ラインと歌詞なのだが、小林聡美がギターを奏でてひっそりと淡々と歌うのを聞いていると、これはもうほとんど「黄泉の国」からの招待ではないか、と思ってしまうのだった。

kimion20002000の関連レヴュー

『かもめ食堂』

『めがね』

『七夜待』

>癒しなのかパニックなのかどちらともつかない奇妙な『七夜待』~~~不快な気分になってしまったが

私もこのプールを見ながら、その映画の事が頭をよぎりました。レンタルで見ずに劇場行ったら、頭に来たかもな・・って思った映画でした。

プールは、少なくともイヤな気持ちになる映画ではなかったし、ぼわ~~っと見る分には普通に楽しめました。

「七夜待」ねぇ。それまでは、彼女を結構、絶賛してたんですけどねぇ、カンヌに行くのはいいけど、安易に奈良を離れてもらっては困ります(笑)

プールは歌がよかったかな。小林聡美、歌うまくないけど、何度も聴きたくなります。