2018/12/04

いま解き明かされる、三島由紀夫「自決」の謎

大澤真幸が読み解く

大澤 真幸 社会学博士

日本のみならず世界中の文学者・文学愛好家に強い影響を与え、日本の右派・右翼思想上の最重要人物でもある三島由紀夫の最高の知性と最悪の愚行が、どのようにつながっているのか?近代文学史上、そして、日本の思想上の大問題ともいうべき、この「謎」に、現代日本を代表する社会学者が最終解を与える。

11月25日が何の日かご存知だろうか? 若い読者はまだ生まれてもいない昭和45年(1975年)のその日、ノーベル文学賞の候補にもあがるほどの文豪・三島由紀夫は、東京・市ヶ谷の自衛隊駐屯地に突入し、自衛隊員にクーデターのための決起を呼びかけ、失敗すると見るや、予定していたかのように、その場で切腹自決を図った。

古代ギリシャ以来の西洋思想・西洋文学の知識を独自の方法で咀嚼し、日本の文学史上に燦然と輝く作品群へと昇華させた、あの戦後最大の知性が、なぜ、このような愚行とも言える最期を遂げようとしたのか。

*三島には何か本質的なものがある、という直観

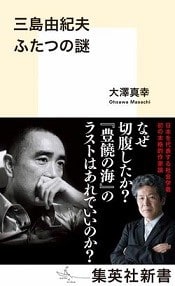

このたび、私は『三島由紀夫 ふたつの謎』(集英社新書、2018年11月)という本を上梓した。どうしてこの本を書いたのか、この本で何を考えているのか、タイトルにある「ふたつの謎」とは何なのか。こうしたことについてここに記しておこう。

三島由紀夫の『金閣寺』を読んだのは、十六歳の春だった。私は、そこに示されている妖しい美学に魅了された。生来の吃音者「溝口」は、どうして、自らが徒弟として仕えている寺、金閣寺に火を放ったのか。

幼い頃より――父の影響もあり――溝口にとって、金閣寺は、「美」そのものであった。溝口は、そのような寺を己の手で燃やさなくてはならないという思いに取り憑かれ、最後に実際にそれを実行する。

この行動は、金閣寺が具現する美に対する嫉妬や憎しみによっては説明できない。むしろ、放火によって美としての金閣は完成すると考えられているからだ。どうして、溝口は金閣寺を炎上させなくてはならなかったのか。

十六歳の私に、この問いに対して明晰な答えを与えることができたわけではない。しかし、この小説には、何か本質的なものがある、という強い直観は働いた。

*「世界の三島文学」の普遍性とは

日本が「西洋」を指向しつつ近代化を始めてから、百五十年が過ぎた。この期間をふりかえったとき、三島由紀夫はまちがいなく、哲学的な知性においても、また文学的・芸術的な感性においても、創造的な頂点にある。

日本人が勝手にそう思っているだけではない。三島が近代日本から生まれた――しかも世界的な観点から見て――最高の知性・感性であるとする認識は、海外の文学者や知識人にも広く認められている。

いわゆる「純文学」の領域において、現役の村上春樹を別にすれば、三島の作品は、日本の作家の中では海外で最も広く知られ、多くの読者を獲得してきた。

三島は、西洋由来の思想や文学、そして芸術的な感性を完全に我が物にした。ここに、三島は、意識的・無意識的に自身のうちに蓄積してきた日本の伝統的な感受性を加え、西洋由来のそれとのあいだで驚異的な相乗効果を生み出し、独自の世界を展開した。

三島のような知性・感性は、日本が近代化を開始して以降でなくては、もちろん、生まれない。

そもそも、「小説」という文学の様式が、西洋に由来するものだ。と同時に、「三島」は、日本や日本語の世界の中からしか登場しえなかっただろう。西洋と日本のこうした総合によって、三島は、まちがいなく、普遍的な価値をもつ作品を生み出してきた。

近代日本の歴史の中から生まれた普遍的な美の理念。これが三島にはある。その普遍性とは何か。どのような意味で、三島作品が帯びている価値は普遍性をもつのか。

*陸上自衛隊駐屯地でのクーデター未遂事件

しかし、このことを明晰に概念として捉えようとすると、たちまち困難にぶちあたる。困難とは、三島が昭和45年(1970年)11月25日に引き起こしたあの事件、クーデター未遂事件だ。

この日、三島は、「楯の会」と自称する学生戦士集団のメンバー四人とともに、市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地(東部方面総監部)に押し入り、建物のバルコニーから、自衛隊は天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守るという建軍の本義に立ち戻るべきだとして、蹶起を呼びかける演説をした。

自衛隊員がまったく演説を聞き入れないと判断するや、三島は腹を切って自裁した。三島の思想が最終的にこのような愚かな行動に至るのだとすれば、その思想に何らかの普遍性があると言えるだろうか。とうてい言えまい。

まず、三島がバルコニーから語ったこと、檄文に書いたことは、はっきり言えば、あまりに凡庸である。日本国憲法を破棄させるために自衛隊の蹶起を望む、といった主張が、理解できないわけではない。

「屈辱的な平和憲法を放棄せよ」とか、「自衛隊は正式な国軍であるべき」とか、「天皇陛下、万歳」とか、といった主張をしている人は、三島のほかにもたくさんいる。

しかし、三島が全生涯をかけて言おうとしていたことが、結局こんなことに集約されるのだとすれば、それはあまりにも普通である。

三島の文学作品や芸術理論が示唆する思想の深さと広がりに比して、どんな右翼でも言ってきたこの凡庸な主張の間には、埋めがたいギャップがあるように見えるのだが、前者を煎じ詰めると後者になってしまうのか……?

だが、三島のクーデター(未遂)のインパクトの中心は、彼が演説や檄文で明示的に語ったことにあるわけではない。それは、彼が最後に割腹によって自殺したことにこそある。この行動は確かに強烈で非凡だ。

しかし、よい意味で非凡なわけではない。これは「どんな右翼でも考えそうなこと」どころか、どんなにバカなテロリストでもやりそうもない愚行に見える。自爆テロというものはあるが、敵にいかなる打撃も与えない、派手な自殺にどんな意味があるというのか。*なぜ、あのような愚行とも言える行動をとったのか

それゆえ、三島由紀夫をめぐる第一の謎は、三島由紀夫はどうして、あのようなクーデターを実行しようとしたのか、である。この行動の中心には、独特の天皇概念がある。それを、三島は――「政治概念としての天皇」と対比して――「文化概念としての天皇」と呼んでいる。

彼はなぜ、そのような天皇概念を必要とし、また可能であると考えたのか。そのような天皇と一体化し、それに心身を捧げる軍隊に価値があると三島が考えた理由はどこにあるのか。

この問いは、西洋思想におけるハイデガー問題に比せられる。ハイデガーは、20世紀で最も偉大な哲学者である。それどころか、西洋哲学史の全体で見ても、ハイデガーはトップクラスに重要な思想家であろう。

だが、ハイデガーは、ナチスとヒトラーを公然と、しかも熱烈に支持し、そのことを生涯、後悔もしなければ、反省もしなかった。

どうして、ハイデガーがナチスに加担したのか。三島についての第一の謎は、この問題と似ている。

それにしても、この三島の第一の謎は、正直なところ、思索の努力を萎えさせるものがある。三島の思想に、普遍性を見出そうとする者にとっては、この問題は、むしろ不問に付しておきたいところだ。

先にも述べたように、結論が、あの最後の行動にあるのだとすれば、この行動をめぐる探究を通じて、むしろ、三島の思想には普遍性などなかった、せいぜい一部の日本の右翼思想に根拠を与えるものに過ぎなかった、ということが証明されることになりそうだからだ。

*村上春樹が「どうでもいいこと」と言う理由

村上春樹の『羊をめぐる冒険』は、「1970/11/25」というタイトルの章から始まっている。三島の失敗したクーデターがあった日付を章題にかかげておきながら、村上春樹のこの初期の長篇小説は、事件についてはただ否定的にのみ、つまり「我々にとってはどうでもいいこと」としてのみ言及している。

わざわざこんなことを書くのは、もちろん、村上春樹にとって、この事件が「どうでもいい」どころではなかったからである。だが、同時に、三島の「愚行」は、この事件の衝撃をまともに受け取った者にとってはますます、深い探究を拒むものとして現れる。つまり、つまらないこととして突き放したくなるのだ。

繰り返せば、もし三島の全思想が、あの愚行に集約されるのであれば、そのような結果へと至る論理を抽出する作業は、どうしたって、三島の作品や実践には、普遍的な意義はなく、それはせいぜいローカルなイデオロギーの支柱となっているに過ぎない、ということを示す営みにならざるをえない……ように見える。

*第一の謎の意味さえ変えてしまう「第二の謎」とは?

だが、そうだとすると、私たちが三島の小説や戯曲、あるいは評論から得る感動はどうなるのか。

それは、「日本国憲法の改正」とか「天皇陛下万歳」とかといったことには、回収できないものをもつ。それゆえ、三島の文学や芸術論を重視する者は、三島の最後の政治行動を「どうでもいい」こととして斥け、無視しようとする傾向がある。

が、しかし、そのような態度は欺瞞的だ。作家が死を賭してなしたことを考慮に入れなかったとしたら、三島由紀夫をトータルに読んだことになるだろうか。

だが、実は、三島をめぐる謎は、もうひとつある。同じ日付、昭和45年11月25日と結びついた謎がもうひとつあるのだ。このもうひとつの謎を視野に入れたとき、事態は異なったものに見えてくる。

実のところ、すでに述べた第一の謎は、問いとしては凡庸だ。三島に関して、誰もが思いつく最初の疑問がこれである。実際に、この問いに正面から答えようとした者はほとんどいないが、疑問としては誰の念頭にも浮かぶ。だが、謎は、もうひとつある。そのもうひとつの謎は、第一の謎の意味をも変えてしまう。

その謎は、三島由紀夫の最後の作品『豊饒の海』四部作の第四巻『天人五衰』の奇妙な結末とつながってくるだろう。『天人五衰』の最終原稿は、クーデターの直前に編集者に託され、擱筆日は「十一月二十五日」と記されている。

・PERSON

'58年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。著書に『〈自由〉の条件』など多数

(次回に続く)

◎上記事は[現代ビジネス]からの転載・引用です

――――――――――――――――――――――――

◇ 三島由紀夫の作品と行動を説明する「論理」とは何か 『豊饒の海』の破壊的ラストを読む(完) 大澤真幸 2018/12/21

◇ 三島由紀夫の自決の謎に連なる、もう一つの「不可解な謎」 『豊饒の海』のラストをどう読み解くか 大澤真幸 2018/12/14

◇ いま解き明かされる、三島由紀夫「自決」の謎 大澤真幸 2018/12/04

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

◇ [神的暴力とは何か] 死刑存置国で問うぎりぎり孤独な闘い 暴力抑止の原型 大澤真幸(中日新聞2008/2/28)

...............