世田谷美術館で「ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展」を見たあと、乗換える渋谷駅で岡本太郎の壁画《明日の神話》を見に行った。前日(2014年6月28日)の「さようなら原発 首都大行進!」なる脱原発集会・デモに参加して、「反核」という連想からこの壁画のことを思い出した。渋谷駅を歩くことはめったにないうえ、思いついたときには探しあぐねていたのである。

渋谷駅の壁画《明日の神話》 (2014/6/29)

渋谷駅の壁画《明日の神話》 (2014/6/29)

《明日の神話》を見ながら思った。壁画全体の印象も、部分部分もどこかで見た馴染み深い感覚がある。だが、私は岡本太郎の絵画作品をきちんと見た記憶がない。どうも私の岡本太郎は、マスコミジャーナリズム経由の切れ切れの岡本太郎なのである。高名な芸術家でありながら芸術作品を知らないという、悪しきマスコミ的芸術消費にどっぷり浸っていたらしい。

そういえば、椹木野衣が岡本太郎について書いた本が仙台市民図書館にあったはずだ。美術評論まで読書のエリアを拡げるのは無理だなぁ、と思いながら横目で眺めていただけの本だ。だいぶ前に、椹木野衣の『日本・現代・美術』 [1] を読んだことがあるが、美術評論というよりは戦後思想を論じる本として受容した。

そのころ、戦後民主主義のある偏頗さは、右翼が語るように押しつけられたシステムだからではなく、そもそも日本は民主主義を受容可能な近代を経験したわけではないからなのだ、というようなことを考えていた。日本は「未完の近代」のままの社会に民主主義を接ぎ木しようとしているのだという私の思いに、椹木の語る戦後の「悪い場所」論はしっくりするのだった。

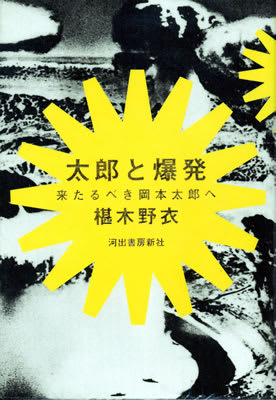

《明日の神話》を見た後、私が手にした本は椹木野衣著『太郎と爆発――来たるべき岡本太郎へ』である。「まえがき」にこうある。

三月一一日以前、目で見る世界と身体が受け取る世界は、おおむね一致していた。私たちが吸い込む空気や飲み水、口に入れ嚙みくだく食べ物は、見た目のとおり存在し、おおよそ知るとおりの糧となった。そんなあたりまえのことが壊れてしまった。見た目の世界をそのまま受け取れなくなった。最悪の場合、いま目の前にある食べ物は「放射性廃棄物」かもしれない。こうして私たちは日々疑いつつ呼吸し、飲食し、暮らすことになった。 (p. 6)

やさしげな日常と残酷な現実が、相対したままたがいに一歩も譲らず、矛盾した均衡を保ち続ける。両者はけっして調和に至らない。一種のダブル・バインドだ。である以上、私たちはこの二者を同時に受け取り、引き裂かれた状態に留まるしかない。まさしく「対極主義」的な現実が到来したのだ。 (p. 7)

もちろん、2011年の3月11日の東日本大震災によって引き起こされた東京電力福島第1原子力発電所の原発事故について語っている。そして、その2011年は、奇しくも《明日の神話》や《燃える人》など原爆を主題とした絵をいくつも描いた岡本太郎の生誕100年目にあたる。

この本は、2003年刊の『黒い太陽と赤いカニ 岡本太郎の日本』に、2011年の生誕百年を機に著者が様々な形で発表した評論を新たに加えたもので、つまり、『黒い太陽と赤いカニ』という岡本太郎論と、7、8年を経て書かれた岡本太郎論を1冊で読むことができるということだ。

本書は、「爆発まで」、「黒い太陽と赤いカニ」、「爆発から」の三部から構成されている。ここで著者が使用する「爆発」の意味は、直接的には2011年3月11日の大震災の原発の爆発であろうが、その原発の爆発が起きているまさにその時期に東京国立近代美術館で「生誕100年 岡本太郎展」が開催され、また「現在まででもっとも包括的な作品集」 (p. 260) 『岡本太郎 爆発大全』(椹木野衣監修、河出書房新社)が刊行されるという岡本太郎の再評価(あるいはその重要な契機)に繫がる〈時〉を、太郎の「芸術は爆発だ」という言葉を借りて含意豊かに表現したものだろう。

「黒い太陽と赤いカニ」は、岡本一平、かの子、太郎の親子のありようから説き始める詳細な太郎論であり、「爆発まで」は主として岡本太郎の芸術論、その芸術が拠っている太郎の思想について、「爆発から」は岡本太郎の原爆を主題とした絵画について論じている。

著者は、岡本太郎芸術を解く鍵の一つを「対極主義」とする。それは、1930年代にパリに留学したときに形成される。

太郎が身を置いた一九三〇年代のパリは、美術のみならず、哲学や民族学といった分野を通じて、のちの構造主義やポスト構造主義に繋がっていく芽が一斉に吹いた時期にあたっている。太郎はそこで、マルセル・モースに教えを乞い、ジョルジュ・バタイユと交流し、アレクサンドル・コジェーヴの講義を聞いて、自らの美術を据える礎石を築いていった。そうして、当時の美術界の先鋭たちが結集するシュルレアリスムやアブストラクト・アートの活動に、極東からひとり参加し、根本的に成り立ちの異なるこのふたつの動向を、作品を通じてどのように統合するのかという、美術史の突端部に最年少で加わっていた。 (p. 28)

なかでも、太郎にもっとも強い影響を与えたのはバタイユである。ヘーゲル学者コジェーヴに拠りながらも、バタイユはヘーゲル的弁証法から「正」と「反」の重要性を抽出して、「あくまで「正」と「反」のあいだにある矛盾に留まるべきだと考え」たうえで、「そうした自虐的な留保が生み出す反神学的な効果のことを……「アンフオルム」、あるいは「非知」と呼んだ」 (p. 22-3) という。

「正」と「反」が共存する状態、対極にあるものが矛盾したまま共存する状態を引き受けることが思想的な骨格となる。その思想性に芸術的な肉体性、具体性を与えたのは、太郎がパリで加わったアブストラクト・アートとシュールレアリスムだと著者は指摘する。

敗戦後まもない一九四九年、『改造』に寄せた一文の中で、太郎は、戦前パリに身を置いた経験から、西洋の芸術は、ダダやシュルレアリスムに代表される非合理の運動と、アブストラクト・アートという徹底した合理主義のふたつの方向を生み出しながら、その双方がおのれの可能性の追求に一途なあまり、その作用と反作用の交互運動についての思索において不徹底であったとしたうえで、次のように語っている。

ロゴスはもちろんあくまでも追求されるべきであり、主体的なパトスはまた爆発的に飛躍しなければならない。これからのアヴァンギャルド芸術の精神には、非合理的なロマンティスムと、徹底した合理主義的な構想が、激しい対立のまま同在すべきである。この異質の混合や融和を私は考えない。二つの極を引き裂いたまま把握する。 (「芸術観――アヴァンギャルド宣言」) (p. 57-8)

「二つの極を引き裂いたまま把握する」という意味で提示される太郎の芸術観は、したがって、単に創作のための方法であることを超えて、全面的に拡張されることになるはずだ。そう考えてみれば、「非合理的なロマンティスム」と「徹底した合理主義的な構想」を、「激しい対立のまま」「同在」させるとは、のちに太郎がさまざまな困難に満ちたまま、それでも真っ向から選択した「前衛を啓蒙する」という矛盾の態度そのものではなかったか? そして、そのような矛盾した運動を敗戦後の日本という「悪い場所」に立ち、端的に示すことこそが、太郎の唱えた「対極主義」の核心ではなかったか? (p. 61)

抽象芸術と超現実主義を共存させる「抽象表現主義」という芸術運動は、第2次大戦後のアメリカに現われる。しかし、著者はそれらの作家の作品を「シュルレアリスムと抽象がひとつの画面のなかで共存していると納得できる例は、いくつかの例外を除けばほとんど見ない」と評したうえで、「抽象表現主義」の困難と太郎の「対極主義」の積極的意義について次のように述べている。

抽象芸術は、創作の根拠を自己の内面世界に置くことをやめ、人間中心主義によらないより普遍的な構成原理を発見しようとする過程で生み出されたものだし、他方のシュルレアリスムはといえば、まったく反対に、人問の無意識世界に深く沈潜し、そこに浮かび上がる夢や記憶の流動体を、生のまま表出させようとするものにほかならない。その意味では「抽象表現主義」という名称そのものが、一種の矛盾なのだ。

………

けれども、時をほぼ同じくして、この「抽象表現主義」という名称が持つ矛盾した饗きを、その矛盾はそのままに、より積極的、肯定的に捉えたことばが別にあった。

ほかでもない、太郎の「対極主義」がそれである。 (p. 104-5)

《夜》1947年、油彩、カンヴァス 130.7×l94.5cm、川崎市岡本太郎美術館 [2]。

《夜》1947年、油彩、カンヴァス 130.7×l94.5cm、川崎市岡本太郎美術館 [2]。

《重工業》1949年、油彩、カンヴァス 206.3×266.7cm、川崎市岡本太郎美術館 [3]。

《重工業》1949年、油彩、カンヴァス 206.3×266.7cm、川崎市岡本太郎美術館 [3]。

著者は、《重工業》などの作品を挙げて「「抽象表現主義」の名にふさわしいのは、むしろ太郎の絵のほうだと確信」 (p. 107) するのである。岡本太郎の絵画表現として顕われた「対極主義」は、太郎自身の表現によれば次のようなことだ(著者による引用)。

ロゴスはもちろんあくまでも追求されるべきであり、主体的なパトスはまた爆発的に飛躍しなければならない。これからのアヴァンギャルド芸術の精神には、非合理的なロマンティスムと、徹底した合理主義的な構想が、激しい対立のまま同在すべきである。この異質の混合や融和を私は考えない。二つの極を引き裂いたまま把握する。(「芸術観――アヴァンギャルド宣言」) (p. 58)

マスコミを通じて「芸術は、爆発だ」という言葉を投げかけたが、「二つの極を引き裂いたまま把握」し、「物事の奥底に眠る、こうしたプラスとマイナスの対極的な矛盾を、調和させることなくぶつけあわせ」 (p. 72) る太郎の方法論ことが「爆発」そのものではないかと著者は言う。つまり、「爆発」は「対極主義」の太郎流の言い換えなのである。

岡本太郎の有名な業績の一つとして大阪万博のプロデュースと《太陽の塔》の製作が挙げられるが、万博の問題は、著者の引用にもあるようにじつに多くの論者が触れている。著者の観点からは、太郎がパリ留学で触れたモース民俗学には、当時の民俗学が必然的に抱えていた植民地経営の視点があり、あるいは万国博そのものが植民地主義的な資本主義の活動としていた歴史的経緯があることを指摘しつつ、次のような疑問を語っている。

不思議なのは、同時期の太郎の発言に、万博に協力した芸術家たちに特有の心の逡巡が、まったく感じられないということだ。太郎こそ、戦後日本の反動的な文化状況に対して、誰よりも戦闘的にふるまった、まぎれもなき,前衛主義者であったにもかかわらず、である。その太郎が、ほかの誰よりも大きな予算を使って、こともあろうにテーマ展示のプロデューサーを引き受けることになったのだ。そこに矛盾はないのか。内面の葛藤はなかったのか。 (p. 216)

最後に、本書を読むきっかけとなった岡本太郎と原爆に触れておきたい。冒頭に掲げた壁画《明日の神話》は、1967年から69年にかけてメキシコのホテルのために制作した作品で、ホテルの倒産で行方不明になっていたが、2003年に発見された(この経緯については、『明日の神話――岡本太郎の魂』 [4] という本に詳しい)。

著者によれば、《明日の神話》は次のようなものだ。

内容は、核爆弾の炸裂を浴びて燃え上がり、たちまちのうちに骨と化す人間の姿を中心に核戦争直後の世界を描いたもので、かたわらには、かつてアメリカによるビキニ環礁での核実験によって死の灰を浴びた第五福竜丸が描かれている。空には、黒や赤や黄の閃光ゃ暗雲が立ち込め、いままさに全世界を覆い尽くそうとしている。

たしかにこれは、もうひとつの「原爆の図」だ。しかし不思議と陰惨さは感じさせない。むしろ不吉な力の顕現に満ち溢れている。人類がいずれ直面しなければならない、自然の根源にある原子の威力を、いっさいの感傷を排して淡々と描写している。実に奇怪な風景だ。六〇年代後半という冷戦時代に、核の脅威がまだ、なまなましかったことを思わせる。 (p. 239)

《燃える人》1955年、油彩、カンヴァス 212.5×308.5cm、東京国立近代美術館 [5]。

《燃える人》1955年、油彩、カンヴァス 212.5×308.5cm、東京国立近代美術館 [5]。

《明日の神話》には同じく原爆を主題とした先行する《燃える人》という作品がある。ここでも著者による評を見ておく。

《燃える人》には、炸裂して二重三重に天へと昇り詰めるキノコ雲や、腸をむき出しにして反っくり返る人物の割れた顔、舌なめずりするように画面中央で触手を伸ばす紅い炎が配置され、左にはマグロを引っ張る第五福竜丸も擬人化されて描かれている。 (p. 270)

太郎には他にも原爆、核爆発を主題にした作品が幾つかある。著者が指摘するように、それらの作品は「単純な意味で反戦・反核のメッセージを伝えるための政治的な表現であるとは考えられない」 (p. 271) のである。

太郎は、核爆発を「誇らしい、猛烈なエネルギーの爆発。夢幻のような美しさ。」と言う。しかし、それはまた、「不幸と屈辱が真黒くえぐられた。」とも言う。物理的事象としての核爆発の激しい美しさと,社会的事象としての悲惨さを、いわば引き裂かれた対極として描こうとするのである。著者は、それを「シュルレアリスムとアブストラクト・アートとのあいだの対極主義的な引き裂きとはまったく異なる次元での「対極」の追究」なのだと指摘する。

「原爆が美しく、残酷なら、それに対応し、のりこえて新たに切り拓く運命、そのエネルギーはそれだけ猛烈で、新鮮でなければならない」――太郎がそう言うのは、美しいが残酷そのものというような矛盾の「瞬間」が「悲劇」へと回収され、偽の解決をされるということではなく、真に現在という一点を取り戻すために、いかに多大なエネルギーが必要か、ということの明示でもあるだろう。 (p. 275)

原子核のエネルギー開放としての原爆、そして原発。どちらも事実として激烈で残酷なら、それを乗り越えるエネルギーも激烈でなければならない。超克としての「爆発」が必要だと、太郎は語っていたのだ、きっと。

[1] 椹木野衣『日本・現代・美術』(新潮社、1998年)。

[2] 佐々木秀憲『岡本太郎――生涯と作品』(東京美術、2013年)p. 29。

[3] 同上、p. 32。

[4] 『明日の神話』再生プロジェクト編著『明日の神話――岡本太郎の魂』(青春出版社、2006年)。

[5] 佐々木秀憲『岡本太郎――生涯と作品』(東京美術、2013年)p. 36。