【2014年11月11日】

ジャン=フランソワ・ミレー。フルネームで書くとなぜか少しばかり新鮮である。私(たち)は、ジャン=フランソワを思い出さなくても「ミレー」という名前をよく知っている。《晩鐘》も《種をまく人》も、幼い頃から教科書や雑誌でよく見かけて、とても有名な画家だと知っている。でも、それだけである。クラシックなんかろくに聴きもしないのに、「ベートーベン」をよく知っていると思いこんでいるのに似ている。

そんなことを思いながら図録 [1] を開いたら、井出洋一郎府中市美術館長が巻頭の論文の書き出しで次のように述べているのだ。

〔日本においてミレーは〕知名度ではレオナルド・ダ・ヴィンチやフェルメール、ゴッホにも劣らない人気を得てきた。このことは本国のフランスでは意外に思われており、前のバルビゾン美術館長マリ・テレーズ・カイユはインタヴューで、なぜ日本人はこんなにミレーばかり肩入れするのか、ときどきいらだつことがある、と語っている。 [2]

しかたがないのである。私のような凡庸な日本人にとっては、教科書の(つまりは官製の)情報と大衆受けを気にするマスコミの主催ないしは後援の展覧会が西洋美術への窓口なのだ。

大学を卒業して給料をもらい始めた頃、とても安かった『ファブリ世界名画集』全60巻を購入したのだが、そこにはミレーの巻はなかった。イタリアのファブリ社の選定にはミレーは含まれていなかったのである。やはり、西洋人と日本人のミレー評価には「いらだつ」ほどの差があるのは本当らしい。

しかし、日本人がミレーを好むにはそれなりの理由がある。《晩鐘》や《種をまく人》、《落ち穂拾い》を代表作として紹介されてきたミレーは、まさにこの展覧会の副題である「愛しきものたちへのまなざし」を持った画家であり、「愛しきもの」は家族でもあり貧しい農民たちである。

ほとんどの庶民の出自が農村であった日本で、「貧しい農民の暮らしを愛しむ」という切実な物語性を内包する絵画が支持されるのは当然のように思える。絵画性を物語性が支えてくれる絵は理解しやすい、あるいは理解できる絵として受容されるのだ。フェルメールが日本人に強く支持されるのも、その物語性の故であると私は考えている。

ミレーの絵画に対する私のイメージも似たようなもので、有名な《晩鐘》を展示していた「オルセー美術館展」 [3] で、むしろ新鮮な驚きで眺めたのがミレーの《横たわる裸婦》 [4] だったというのは当然と言えば当然なのである。

《釣り人と青い服の少女》1846-49年頃、油彩・カンヴァス、23.0×35.0cm、

美術館ギャルリ・ミレー、富山(図録、p. 45)。

展示は、「プロローグ 形成期」、「自画像・肖像画」、「家庭・生活」、「大地・自然」の順にコーナーが設けられている。《釣り人と青い服の少女》は、「プロローグ 形成期」の最後を飾る小品で、どこか成熟期の色の使い方が顕われている作品のように思われた。

ハイライトで描かれる男女の姿が魅力的なのは、背後にミレーもよく主題としたダフニスとクローエという人びとに膾炙した神話がベースとしてあるためだが、水辺というシチュエーションで、水面に映る影を描いている絵が好きだという私のごく個人的な理由もある。

【左】《青い服を着たポーリーヌ・オノ》1841-42年、油彩・カンヴァス、73.3×60.0cm、

トマ=アンリ美術館、シェルブール=オクトヴィル(図録、p. 55)。

【右】《部屋着姿のポーリーヌ・オノ》1843-44年、油彩・カンヴァス、100.2×81.2cm、

トマ=アンリ美術館、シェルブール=オクトヴィル(図録、p. 57)。

肖像画というのはなかなかに難しい。ヨーロッパの王侯貴族やブルジョワが自尊心を満足させるために画家に描かせる、画家は芸術のためではなく生業として描く。そんな状況を想像してしまうと、絵画以前の感情が働いてしまうのである。

ミレーにもまた《シェルブール市長ポール=オノレ・ジャヴァン》という肖像画が依頼した市議会に拒絶され、長期にわたる確執があったというエピソードがあって、その絵の展示とともに紹介されていた [『図録』p. 68] 。権力と芸術の折り合いは難しいのである。

肖像画で目を惹いたのは、若くしてなくなったミレーの最初の妻ポーリーヌ・オノの三枚の絵だった。「愛しいものへのまなざし」が「愛しいもの」の命の儚さを表情と色彩に顕現させる。淡く青く消えゆく命を画家は描いているのだが、妻の死を予期しながら画家が描いたのかどうか、私にはまったく想像できないのだった。

《食事の支度をする若い母親》1847-49年頃、油彩・板、17.5×23.0cm、

ミネソタ大学ツイード美術館、ダルース(図録、p. 95)。

【左】《鶏に餌をやる女》1853-56年頃、油彩・板、73.0×53.5cm、山梨県立美術館(図録、p. 101)。

【右】《子どもたちに食事を与える女(ついばみ)》1860年頃、油彩・カンヴァス、74.0×60.0cm、

リール美術館(図録、p. 107)。

「家庭・生活」の展示コーナーに入ると、ミレーの色使いの特徴がはっきりと感じられるようになる。家庭における婦人や子どもの衣服の色彩が、くすんだ色彩の部屋や庭の中でとても鮮明に感じられる。《食事の支度をする若い母親》では母親のシャツとスカートの色を引き立てているのは母と子の明るい肌色である。《鶏に餌をやる女》ではシャツとスカートと前掛けの配色、《子どもたちに食事を与える女(ついばみ)》では、母親の衣服に対する3人の子どもの明るい青色の衣服の組合せがとても魅力的である。

《鵞鳥番の女》1854-56年、油彩・カンヴァス、33.0×24.8cm、

ウェールズ国立美術館、カーディフ(図録、p. 147)。

配色の妙という点では、第四部の「大地・自然」のコーナーに展示されている《鵞鳥番の女》の女性の衣服の配色が、私にとっては一番の組合せに思えた。どの絵もブルーとワインカラーを基調として含んでいる。

配色ばかりではなく、《鶏に餌をやる女》と《子どもたちに食事を与える女(ついばみ)》では石造りの農家やその周囲がきっちりと描かれていて、ミレーの絵の中では写実性が強い作品である。これまでミレーの絵にこのようなかっきりとした印象を持っていなかったので、とても好もしく思えたのだった。

《子どもたちに食事を与える女(ついばみ)》はもちろん私にとっては初見だが、見た瞬間「なつかしい」と妻が口走った。幼い頃から、絵葉書になったこの絵を見ていたというのである。クリスチャンホームに育ち、年の離れた姉が幼児教育を職とする環境で成長した妻は、私とは絵画経験が大きく異なるのである。

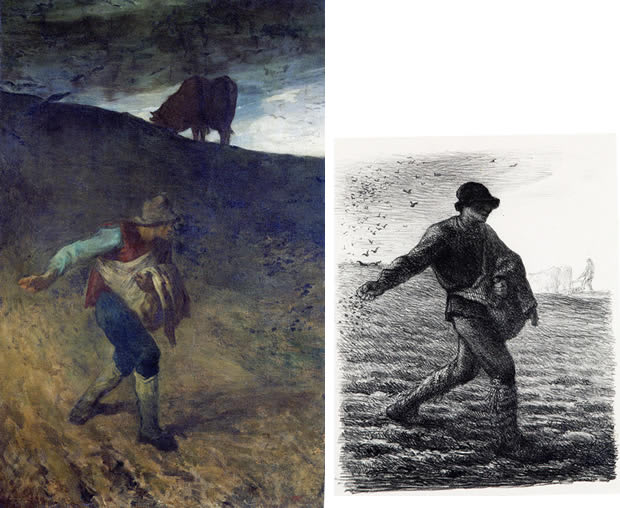

【左】《種をまく人》1847-48年頃、油彩・カンヴァス、95.3×61.3cm、

ウェールズ国立美術館、カーディフ(図録、p. 131)。

【右】《種をまく人》1851年、リトグラフ・紙、19.1×15.6cm、

山梨県立美術館/個人蔵、日本(図録、p. 133)。

【左】《落ち穂拾い・夏》1853年、油彩・カンヴァス、38.3×29.3㎝、

山梨県立美術館(図録、p. 135)。

【右】《落ち穂拾い》1855-56年、エッチング・紙、19.0×25.2cm、

山梨県立美術館個人蔵、日本(図録、p. 137)。

最後の「大地・自然」のコーナーでは、期待通りに《種をまく人》と《落ち穂拾い・夏》が展示されている。この二点に関して言えば、主題としての人物が重くかつ鮮明に印象づけられるのだが、背景はぼんやりとした印象を与える。少なくともそのような描き方をしている。

この二点と同じ主題のリトグラフとエッチングの小品も展示されていて、その比較はとても興味深かった。線描にならざるをえないリトグラフやエッチング作品では人物も背景も同じように鮮明なのだ。画家としては当然のことかもしれないが、細部まで認識され、把握された背景が、油彩では主題表現とのバランスのせいか茫洋と描かれるらしい機制が窺われて、素人には楽しい展示である。

【上】《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》1857-60年、油彩・板、53.5×71.0cm、

山梨県立美術館(図録、p. 157)。

【下】《農場へ帰る羊飼い》1860-65年、油彩・カンヴァス、46.5×56.0cm、

吉野石膏美術振興財団(山梨美術館寄託)(図録、p. 161)。

《晩鐘》1857-59年、油彩・カンヴァス、55.5×55cm、

オルセー美術館(オルセー図録 [3])。

「大地・自然」のコーナーで《種をまく人》と《落ち穂拾い・夏》よりも目を惹いた作品があった。まったく同じ主題で描かれた二つの作品、《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》と《農場へ帰る羊飼い》である。夕暮れ、一日の放牧を終えて家(農場)に帰っていく羊飼いをほぼ同じ構図で描いた絵だ。

……次第に暮れていく道を羊飼いが歩いていく。その道脇の農地では農民夫婦が畑仕事をしている。おりしも遠く離れの村の教会の鐘が鳴り始め、夫婦は鐘の音に合わせて夕べの祈りを捧げる。《晩鐘》の構図である。羊飼いもまた短い時間ではあるが頭を垂れて祈る……

二つの作品を見ながら想像したことはそういう世界だ。《晩鐘》は、一月ほど前、国立新美術館で見ていた。そのことがこんな空想の引き金だったようだ。

夕暮れというのは、詩情に溢れた物語性を絵画に与えるものらしい。いつも夕景の絵にうたれる。例を挙げてもキリがないが、いま思い出せるのはセガンティーニの《湖を渡るアヴェ・マリア》 [5] である。アヴェ・マリアとあるが、描かれているのは、一日の放牧を終えて対岸の放牧地から羊を舟に乗せて湖上を家路につく羊飼い夫婦と幼子である。私のなかでは文句なく好きな絵の一つだ。

《薪拾い》1867年頃、パステル・カルトン、41.5×50.7cm、ひろしま美術館(図録、p. 183)。

上にオルセー美術館展の図録から《晩鐘》を引用したが、《晩鐘》を強く想起させるパステル画の《薪拾い》という作品が図録に掲載されていた。残念ながら、展示されてはいなかったのだが、《晩鐘》との関係が気になったので挙げておく。

作品解説にあるように、薪を背負う農婦が描かれているものの、主題は夕暮れの農地の風景であろう。《晩鐘》は明らかに祈禱する農民が主題なのだが、その背景の農地はまさに《薪拾い》の風景そのものである。《薪拾い》は、パステル画らしく《晩鐘》よりも仔細に鮮明に農地が描かれている。細かなタッチは、そのまま印象派の絵に連続していくような気配だ。

とてもいい絵だ。実物を見たかった。

[1] 『生誕200年 ミレー展 ―愛しいものたちへのまなざしー』図録(以下、『図録』)(ホワイトインターナショナル、2014年)。

[2] 井出洋一郎「序文 ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)―「農民画」家から「親密画」家へ―」『図録』p. 8。

[3] 『オルセー美術館展 印象派の誕生―描くことの自由―』図録(以下、『オルセー図録』)(読売新聞東京本社、2014年) p. 63。

[4] 『オルセー図録』 p.115 。

[5] 『セガンティーニ ―アルプスの牧歌と幻想―』図録(神戸新聞社、1978年) T. 14。