2008年に環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」の職員二人が、宅配中の鯨肉を盗んだとして窃盗罪などに問われた裁判の判決が9月6日、青森地裁で言い渡される。二人は当時、鯨肉横領疑惑の「証拠品」として鯨肉を持ち出したのだが、告発と逮捕時は「告発目的なら犯罪も許されるのか」という点ばかりが注目され、横領疑惑は置き去りにされた。判決を前に、あらためて事件を考えてみると――。(出田阿生)

「調査捕鯨船の船員が鯨肉を横流ししている」という不正行為の疑惑調査は、元船員の内部告発がきっかけだった。「一番良い魚を家族へ土産にするのは、漁師の常識。でも、クジラは税金を使って捕っているんだし、おかしいと思った」。元船員の50代の男性は、今回「こちら特報部」の取材に応じ、こう話し始めた。

南極海に船が出るのは毎年11月。翌年4月まで半年間、二百数十人が乗り組む船団がミンククジラなどを追う。捕獲後に計測などの調査をおえると、甲板で解体する。真っ白に湯気が上がる巨体を切り分け、計量して部位別に枠に入れ、冷凍する。

長年売りさばき、自宅を新築「クジラ御殿」

男性によると、この工程で、ベテランの船員が「こことっとけ」と命令し、肉を取り分ける。特に高級なのが、ベーコンに加工されるウネス(下あごから腹にかけてのしま模様の部分)という部位。これを作業服の袖に隠して部屋に持ち帰り、塩漬けにするという。

「キロ一万~一万五千円で買ってもらえると聞いた。それでも市場の半値くらいだから、飛ぶように売れる。百キロくらい持って帰る人もいる。鯨肉を売りさばいた収入で自宅を新築して『クジラ御殿を建てた』と言われる人もいた」

下船のときに船会社から支給される正規の土産とはまったく別物だという。

この男性の話を聞いたグリーンピース・ジャパンの職員二人は、08年に調査捕鯨船が日本に帰港した際、船員が自宅あてに送った宅配便の荷物を追いかけ、青森県内の集配所で、段ボール一箱を持ち出した。

入っていたのは、23.5キロのウネス。職員らは「正規の土産なら冷凍品のはずなのに、常温の状態。しかも高級な部位が大量に入っている」と、船員による横領行為の証拠品として東京地検に告発したが、不起訴処分とされた。

職員らは逆に、窃盗と建造物侵入の罪に問われて逮捕、起訴された。逮捕と同時に捜査員七十数人が出て、東京都新宿区の事務所や自宅など六ヶ所を家宅捜査。こちらの報道が繰り広げられているうちに、いつの間にか鯨肉横領疑惑の話は消えてしまった。

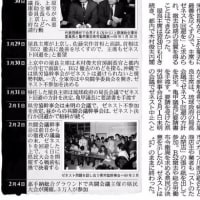

ようやく俎上に上ったのが、今年2月から始まった裁判だった。

長年捕鯨船に乗り組んでいた別の元船員が「商業捕鯨の再開を願うからこそ、調査捕鯨のモラル低下を何とかしたい」との思いで出廷。その中で「船員が鯨肉の持ち出しをしているのを目撃した」(調査捕鯨の実施主体である財団法人)日本鯨類研究所(=鯨研)の職員が、高価なサンプルだといって持ち帰って(土産用にして)いた」などと証言した。

また、「正規の土産」は8キロまでのはずが、ウネスを23.5キロも自宅に送った理由について、持ち主の船員の説明は二転三転した。「同僚からもらった」と話したが、その人数は「一人→二人→四人」と変わった後、結局三人に。しかも、名指しされた同僚の一人は「あげてない」と証言した。

さらに持ち主は「5本あったウネスを半分に切って10本にした」と説明したが、DNA鑑定の結果、同一個体とされたのは7本と3本に分かれ、話が通らなくなった。

補助金産業化、懸念の声

「捕りすぎたら海へ捨てる」

冒頭の元船員男性は話を続ける。「そもそも訴えたかったのは、横領の話じゃなくて、漁師として感じた調査捕鯨のおかしさなんです」

そのひとつが「捕りすぎたときは、どんどん肉を海に捨てること」と言う。「捨てるくらいなら捕らなきゃいいのに、と仲間内で話していた」

反捕鯨団体の妨害行動でクジラを捕れない期間が続いた後は、一日の捕獲頭数を増やす。だが、20頭以上だと船の冷凍室がいっぱいになるため、雑肉を捨てるという。

特に、捕獲目標頭数が急増した05年から06年は「売れる肉でも頻繁に捨てていた」と男性は振り返る。

では現在の調査捕鯨の実情はどうなのか。東京大先端科学技術研究センター特任研究員の大久保彩子さんは「商業捕鯨再開のためのクジラの生態調査とされているが、実質的には鯨肉供給の手段になっている」と話す。

その上で、調査捕鯨が「補助金産業」化していることを問題視する。

水産庁傘下の企業が独占「利権の護送船団」

その構図とは―。実施主体は鯨研だが、捕獲作業や鯨肉の加工販売は、水産会社の捕鯨部門が統合してできた株式会社「共同船舶」が随意契約で独占的に請け負う。

鯨研は、調査捕鯨に許可を出す水産庁から毎年補助金をもらい、歴代の役員には天下りで同庁OBがいる。今年の補助金は、捕鯨妨害行為への対策費を含めて約8億円。すなわち共同船舶は、水産庁傘下のファミリー企業で「鯨肉利権の護送船団」との指摘もある。

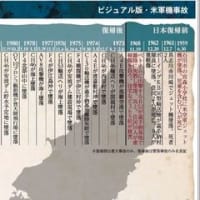

連合国軍総司令部(GHQ)が戦後の食糧難対策で南極での捕鯨を許可し、鯨肉消費がピークとなったのは1962年。その後の消費は落ち込む一方だ。国際捕鯨委員会(IWC)が商業捕鯨のモラトリアムを採択し、日本では87年から調査捕鯨に切り替えられたが、鯨肉の在庫はだぶつき、最近では四千数百トンを超える。捕鯨事業の経費は鯨肉を売って賄われるが、これも赤字に陥っている。

大久保さんは「商業的に成り立たない南極海での捕鯨を、国が補助している。仮に商業捕鯨が再開され、補助金が受けられなくなれば、かえって南極海捕鯨は衰退する可能性が高い」とみる。

IWCは6月の会合で「南極海での調査捕鯨を大幅に縮小するかわりに、沿岸での商業捕鯨を認める」との議長案が議論されたが、決裂した。

「捕鯨国にも、反捕鯨国にも、今の状態が一番好都合だともいえる」と大久保さん。「反捕鯨国は、国内産業との利害関係がないから『商業捕鯨には何が何でも反対』と理念に突っ走っていればいい。捕鯨国が存在するから、反捕鯨団体のシー・シェパードには資金が集まるし、“活躍”の場を与えられる」

いわば「日本の食文化の伝統を守れ」というメッセージのもと、反捕鯨国・団体への国民の反感に守られる形で調査捕鯨が存立する。

大久保さんは言う。「各国の意地の張り合いの中、国際規制がないまま調査捕鯨が続けられることが一番の問題でしょう」

デスクメモ

かつて夏の昼は冷やしそうめんに缶詰のクジラが定番。尾の身など特上部位を「口にできるのは船員と一部の官僚、政治家ら」と聞き、真偽をよそに不満だった。共同船舶は事実上の国営企業といえるのに、土産以外の横流し実態。テロ対策費は別に、蓮ホウさん、補助金を一度事業仕分けしたらいかが。(呂)

9月6日はクジラ肉裁判の判決日/グリーンピース・ジャパンのメールマガジン

よろしければ、下のマークをクリックして!

「調査捕鯨船の船員が鯨肉を横流ししている」という不正行為の疑惑調査は、元船員の内部告発がきっかけだった。「一番良い魚を家族へ土産にするのは、漁師の常識。でも、クジラは税金を使って捕っているんだし、おかしいと思った」。元船員の50代の男性は、今回「こちら特報部」の取材に応じ、こう話し始めた。

南極海に船が出るのは毎年11月。翌年4月まで半年間、二百数十人が乗り組む船団がミンククジラなどを追う。捕獲後に計測などの調査をおえると、甲板で解体する。真っ白に湯気が上がる巨体を切り分け、計量して部位別に枠に入れ、冷凍する。

長年売りさばき、自宅を新築「クジラ御殿」

男性によると、この工程で、ベテランの船員が「こことっとけ」と命令し、肉を取り分ける。特に高級なのが、ベーコンに加工されるウネス(下あごから腹にかけてのしま模様の部分)という部位。これを作業服の袖に隠して部屋に持ち帰り、塩漬けにするという。

「キロ一万~一万五千円で買ってもらえると聞いた。それでも市場の半値くらいだから、飛ぶように売れる。百キロくらい持って帰る人もいる。鯨肉を売りさばいた収入で自宅を新築して『クジラ御殿を建てた』と言われる人もいた」

下船のときに船会社から支給される正規の土産とはまったく別物だという。

この男性の話を聞いたグリーンピース・ジャパンの職員二人は、08年に調査捕鯨船が日本に帰港した際、船員が自宅あてに送った宅配便の荷物を追いかけ、青森県内の集配所で、段ボール一箱を持ち出した。

入っていたのは、23.5キロのウネス。職員らは「正規の土産なら冷凍品のはずなのに、常温の状態。しかも高級な部位が大量に入っている」と、船員による横領行為の証拠品として東京地検に告発したが、不起訴処分とされた。

職員らは逆に、窃盗と建造物侵入の罪に問われて逮捕、起訴された。逮捕と同時に捜査員七十数人が出て、東京都新宿区の事務所や自宅など六ヶ所を家宅捜査。こちらの報道が繰り広げられているうちに、いつの間にか鯨肉横領疑惑の話は消えてしまった。

ようやく俎上に上ったのが、今年2月から始まった裁判だった。

長年捕鯨船に乗り組んでいた別の元船員が「商業捕鯨の再開を願うからこそ、調査捕鯨のモラル低下を何とかしたい」との思いで出廷。その中で「船員が鯨肉の持ち出しをしているのを目撃した」(調査捕鯨の実施主体である財団法人)日本鯨類研究所(=鯨研)の職員が、高価なサンプルだといって持ち帰って(土産用にして)いた」などと証言した。

また、「正規の土産」は8キロまでのはずが、ウネスを23.5キロも自宅に送った理由について、持ち主の船員の説明は二転三転した。「同僚からもらった」と話したが、その人数は「一人→二人→四人」と変わった後、結局三人に。しかも、名指しされた同僚の一人は「あげてない」と証言した。

さらに持ち主は「5本あったウネスを半分に切って10本にした」と説明したが、DNA鑑定の結果、同一個体とされたのは7本と3本に分かれ、話が通らなくなった。

補助金産業化、懸念の声

「捕りすぎたら海へ捨てる」

冒頭の元船員男性は話を続ける。「そもそも訴えたかったのは、横領の話じゃなくて、漁師として感じた調査捕鯨のおかしさなんです」

そのひとつが「捕りすぎたときは、どんどん肉を海に捨てること」と言う。「捨てるくらいなら捕らなきゃいいのに、と仲間内で話していた」

反捕鯨団体の妨害行動でクジラを捕れない期間が続いた後は、一日の捕獲頭数を増やす。だが、20頭以上だと船の冷凍室がいっぱいになるため、雑肉を捨てるという。

特に、捕獲目標頭数が急増した05年から06年は「売れる肉でも頻繁に捨てていた」と男性は振り返る。

では現在の調査捕鯨の実情はどうなのか。東京大先端科学技術研究センター特任研究員の大久保彩子さんは「商業捕鯨再開のためのクジラの生態調査とされているが、実質的には鯨肉供給の手段になっている」と話す。

その上で、調査捕鯨が「補助金産業」化していることを問題視する。

水産庁傘下の企業が独占「利権の護送船団」

その構図とは―。実施主体は鯨研だが、捕獲作業や鯨肉の加工販売は、水産会社の捕鯨部門が統合してできた株式会社「共同船舶」が随意契約で独占的に請け負う。

鯨研は、調査捕鯨に許可を出す水産庁から毎年補助金をもらい、歴代の役員には天下りで同庁OBがいる。今年の補助金は、捕鯨妨害行為への対策費を含めて約8億円。すなわち共同船舶は、水産庁傘下のファミリー企業で「鯨肉利権の護送船団」との指摘もある。

連合国軍総司令部(GHQ)が戦後の食糧難対策で南極での捕鯨を許可し、鯨肉消費がピークとなったのは1962年。その後の消費は落ち込む一方だ。国際捕鯨委員会(IWC)が商業捕鯨のモラトリアムを採択し、日本では87年から調査捕鯨に切り替えられたが、鯨肉の在庫はだぶつき、最近では四千数百トンを超える。捕鯨事業の経費は鯨肉を売って賄われるが、これも赤字に陥っている。

大久保さんは「商業的に成り立たない南極海での捕鯨を、国が補助している。仮に商業捕鯨が再開され、補助金が受けられなくなれば、かえって南極海捕鯨は衰退する可能性が高い」とみる。

IWCは6月の会合で「南極海での調査捕鯨を大幅に縮小するかわりに、沿岸での商業捕鯨を認める」との議長案が議論されたが、決裂した。

「捕鯨国にも、反捕鯨国にも、今の状態が一番好都合だともいえる」と大久保さん。「反捕鯨国は、国内産業との利害関係がないから『商業捕鯨には何が何でも反対』と理念に突っ走っていればいい。捕鯨国が存在するから、反捕鯨団体のシー・シェパードには資金が集まるし、“活躍”の場を与えられる」

いわば「日本の食文化の伝統を守れ」というメッセージのもと、反捕鯨国・団体への国民の反感に守られる形で調査捕鯨が存立する。

大久保さんは言う。「各国の意地の張り合いの中、国際規制がないまま調査捕鯨が続けられることが一番の問題でしょう」

デスクメモ

かつて夏の昼は冷やしそうめんに缶詰のクジラが定番。尾の身など特上部位を「口にできるのは船員と一部の官僚、政治家ら」と聞き、真偽をよそに不満だった。共同船舶は事実上の国営企業といえるのに、土産以外の横流し実態。テロ対策費は別に、蓮ホウさん、補助金を一度事業仕分けしたらいかが。(呂)

9月6日はクジラ肉裁判の判決日/グリーンピース・ジャパンのメールマガジン

よろしければ、下のマークをクリックして!