【正論】文化庁の映画助成 衆議院議員、弁護士・稲田朋美

■助成の妥当性だけを問うた

表現・言論の自由が保障されたわが国において、たとえ政治的、宗教的な宣伝意図のある映画を製作しようと公開しようと自由である。今回、映画『靖国 YASUKUNI』(李纓監督)の一部映画館での上映中止をめぐって私が批判の矢面に立たされている。私たちが問題にしたのは、この映画自体ではない。そこに文化庁所管の日本芸術文化振興会が750万円の公的助成をしたこと、その一点についてである。

発端は一部週刊誌が「反日映画『靖国』は日本の助成金750万円で作られた」と報じたことだった。試写会を見た複数の友人からは、この映画に弁護士時代の私が映っているとも伝えられた。もちろん私は、この映画で観客の目にさらされることを同意したことはなかった。

そこで2月に、私もメンバーである自民党若手議員の「伝統と創造の会」(「伝創会」)で助成金支出の妥当性を検討することになり、文化庁に上映を希望した。当初、文化庁から映画フィルムを借りて上映するとして、日時場所も決めたが、その後製作会社が貸し出しを拒否する。そして文化庁協力と書かれた国会議員向け試写会(主催者不明)の案内が配布され、伝創会の上映会は中止に追い込まれた。

朝日新聞が報じたような「(私が)事前の(公開前)試写を求めた」という事実は断じてない。助成金を問題にする前提として対象となる映画を見たいと思うのは当然であり、映画の「公開」について問題にする意思は全くなかったし、今もない。「事前の試写を求めた」という歪曲(わいきょく)について朝日に訂正を求めているが、いまだ訂正はない。

≪「日本映画」ではない≫

結論からいって同振興会が助成金を出したのは妥当ではない。助成の要件である(1)日本映画であること(2)政治的、宗教的宣伝意図がないこと-を満たしていないからだ。

まず、この映画は日本映画とはいえない。振興会の助成要項によれば「日本映画とは、日本国民、日本に永住を許可された者又は日本の法令により設立された法人により製作された映画をいう。ただし、外国の製作者との共同製作の映画については振興会が著作権の帰属等について総合的に検討して、日本映画と認めたもの」としている。

映画「靖国」の製作会社は日本法により設立されてはいる。しかし取締役はすべて中国人である。平成5年、中国中央テレビの日本での総代理として設立されたというが、映画の共同製作者は2つの中国法人(団体)であり、製作総指揮者、監督、プロデューサーはすべて中国人である。

さらに靖国神社をテーマにしていること自体、政治性が強い。小泉元総理の靖国参拝をめぐっては国内外で議論があり、特に日中間で政治問題化した。しかも、この映画のメーンキャストは小泉元総理と靖国神社を訴えていた裁判の原告たちである。

≪歪曲された私の意図≫

私も弁護士の立場から靖国神社の応援団として裁判にかかわったが、原告らは一貫して「靖国神社は、死ねば神になると国民をだまして侵略戦争に赴かせ、天皇のために死ぬ国民をつくるための装置であった」と主張していた。映画からは同様のメッセージが強く感じられる。

映画の最後で、いわゆる南京大虐殺にまつわるとされる真偽不明の写真が多数映し出され、その合間に靖国神社に参拝される若かりし日の昭和天皇のお姿や当時の国民の様子などを織り交ぜ、巧みにそのメッセージを伝えている。

私は、大虐殺の象徴とされる百人斬り競争で戦犯として処刑された少尉の遺族が、百人斬りは創作であり虚偽であることを理由に提起した裁判の代理人もつとめた。遺族らに対する人格権侵害は認められなかったが、判決理由の中で「百人斬りの記事の内容を信用することができず…甚だ疑わしい」とされた。ところが映画では百人斬りの新聞記事を紹介し、「靖国刀」をクローズアップし、日本軍人が日本刀で残虐行為をしたとのメッセージを伝えている。

これらを総合的に判断すると、「靖国」が「日本映画」であり「政治的宣伝意図がない」とし、助成金を支出したことに妥当性はない。

私は弁護士出身の政治家として、民主政治の根幹である表現の自由を誰よりも大切に考えている。だからこそ人権擁護法案にも反対の論陣を張っている。表現や言論の自由が最大限尊重されなければならないのは民主政治の過程に奉仕するからであり、表現の自由の名のもとに政治家の言論を封殺しようとすることは背理である。(いなだ ともみ)

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080409/trd0804090413003-n1.htm

--------------------------------------------------

【正論】文化庁の映画助成 精神科医、国際医療福祉大学教授・和田秀樹

http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/080408/acd0804080335000-n1.htm

----------------------------------------------------

「靖国」上映中止:「圧力」じわじわと 週刊誌報道、議員向け試写きっかけに

ドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」の上映を予定していた東京、大阪の5館(4社)が相次いで中止を決めた。映画館側は今月12日の封切りを控え、なぜ断念したのか。経緯を検証した。【臺宏士、本橋由紀、鈴木隆】

◆街宣、怖がるスタッフ

「現場は若い女性スタッフばかりだ。彼女たちは携帯電話の着信音にも右翼団体が来たのではないかとおびえる状況だった。しかし、会社としては上映を支える人的配置は困難だった」。「靖国」の上映中止を決めた「銀座シネパトス」。運営する「ヒューマックスシネマ」(東京都新宿区)の担当者は、苦渋の選択だったことを強調した。

同社によると、右翼団体が、映画館周辺で初めて街頭宣伝活動を行ったのは先月20日午後。3人が乗った1台の街宣車が映画の上映中止を訴えた。22日にも別の団体が来た。いずれも文書での申し入れはなかったが、98年公開の「南京1937」が街宣活動のため相次いで中止に追い込まれたケースを挙げ「同じようになる」と主張したという。脅迫めいた抗議電話もあった。同社は26日、配給協力・宣伝会社「アルゴ・ピクチャーズ」(港区)に上映中止を申し入れ、ポスターも取り外した。その日、別の団体が来たが、中止決定を告げると引き揚げた。

同社関係者は「過剰な自粛と言われるが、安心して上映できる環境を確保できなかったことに尽きる。昨年、試写を見たときは中止に追い込まれることは想像もしなかった。『反日』という言葉が独り歩きしている気がする」と明かす。

◆「近隣の施設に迷惑」

最も早く上映中止を決めたのは、東京・新宿の「バルト9」を運営する「ティ・ジョイ」(中央区)。同社は「番組編成上の総合的な判断」としているが、自民党の稲田朋美衆院議員らの意向を受ける形で、アルゴが先月12日に国会議員向け試写会を開いた直後だった。アルゴ側は「右翼団体の街宣車が来る恐れがある。映画館は、商業地の真ん中にあり、近隣施設に迷惑がかかる、という説明だった」と明かす。銀座シネパトスと異なり、右翼団体などからの具体的な抗議はないという。

「Q-AXシネマ」(渋谷区)も「直接的な抗議や特定の団体、個人などからの働き掛けはなかったが、商業施設として万一のことがあってはならない。上映中止は初めてだがやむを得ない」とコメントする。

「シネマート」を東京、大阪で運営する「エスピーオー」(港区)は今月1日、ホームページに経緯を説明する文書を掲載。国会議員による試写会後にアルゴ側に「安全な上映環境の整備」を申し入れたが「中止にすることで了承を願いたい」と申し出があったとしている。これに対し、アルゴは「エスピーオーは、左右両派を招いた試写会を開くことなど実現が難しい条件を提示した」と、ニュアンスが異なる説明をする。両社は公開に向けて話し合いを再開した。

◆「表現の自由の担い手」

上映を予定している新潟市の「市民映画館シネ・ウインド」は、「個人が会費を払って自由を維持している。23年間、公開を中止した映画はない。自粛ムードが全国に広がった昭和天皇の大喪の礼の時も営業した。大丈夫です」と言い切る。同館では、上官の戦争責任を追及する故・奥崎謙三氏を描いた「ゆきゆきて、神軍」(原一男監督、87年)を上映した時も問題なかったという。

アルゴの岡田裕社長は「映画は上映して初めて事業が成り立つ産業だ。映画館は重要な表現の自由の担い手だ。頑張れるところまで、頑張るべきではないか」と話す。

上映中止が広がるきっかけになった国会議員対象の試写会は、文化庁が製作者側に打診し、会場を手配するなど深く関与した。公開前の議員向け試写に対しては「事前検閲だ」と疑問の声もある。同庁は「稲田事務所から助成金についての問い合わせがあった際に視聴の要望を受けた行きがかり上だ」(芸術文化課)と説明。今回の対応が中止につながったことについては「心外だ」としている。

◇右傾化、戦前の歴史から学べ--ノンフィクション作家・保阪正康氏

最も懸念されるのは、面倒なことに巻き込まれたくないと言って靖国問題について議論することを敬遠する風潮が日本社会に広がることだろう。

言論の自由は、新聞記者や作家が書く自由のみでなく、新聞を運ぶ運転手さんや本を販売する書店員の方たちを含めて社会全体に自由が確立されていなければならない。映画館の従業員が圧力団体の脅しにおびえたり、近隣に迷惑をかける恐れがあるから中止するという理由のみを論じたら社会のあらゆる自由はその段階で最初に制約を受けてしまう。

文化庁は封切り前の映画を、問題視する一部の自民党議員の声に押される形で、事前検閲のような異例な試写会を事実上おぜん立てした。表現の自由の制約についてあまりに鈍感過ぎる。「公開されるので見てください」と断るべきではないか。

太平洋戦争に至った昭和10年代は、台頭する軍部におもねる言論が増幅していった歴史だ。そういう社会の中であたりまえのことがだんだん発言できなくなった。ときに一部雑誌などで右派の主張が大きく取り上げられる今日、近隣に迷惑がかかるという限定された状況でのみ上映中止問題をとらえると本質を見誤る。社会の右傾化という大状況をどう認識するかの能力が試されている。ただ、上映する映画館が出てきたことは、日本社会にはまだ復元力があるという健全性を示した。

<映画のあらすじ>

8月15日。靖国神社周辺は、戦没者を静かに弔うというよりも大勢の参拝者らで喧騒(けんそう)に包まれる。旧日本軍の軍服を着込み、境内で「天皇陛下万歳」と叫ぶ人たち。星条旗を掲げて「小泉純一郎首相を支持する」と靖国参拝に賛意を示した米国人男性は、警察の指導で神社の外に追いやられる。追悼集会に抗議した青年は、支持者に殴られて血まみれに。被害者にもかかわらず、警察官がパトカーに乗せて連れて行く。今回、助成金を問題視した稲田朋美氏が靖国神社参拝を呼びかけるシーンも登場する。

カメラは、日本在住19年に及ぶ李纓監督が10年にわたり見つめた神社境内の現実を映し出す。「イデオロギー的見方を打ち消すためにナレーションを一切排除」(李監督)する手法が全編を貫く。

日本刀は靖国神社の「御神体」で、戦前には、境内で「靖国刀」が製作された。作品には90歳の現役最後の刀匠、刈谷直治さんが登場し、李監督によるインタビューが随所に織り込まれる。小泉元首相の参拝を理解し、戦争を否定する刈谷さんの姿を通じ、靖国の魂と日本人の心情に迫ろうと試みる。

==============

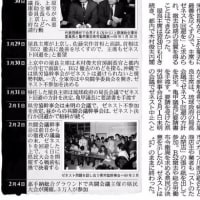

■「靖国 YASUKUNI」をめぐる主な動き■

06年10月 文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」の審査委員会が「靖国 YASUKUNI」を製作した「龍影」(ドラゴンフィルムズ)に対して750万円の助成を決める。

07年12月 「週刊新潮」(12月20日号)が「反日映画靖国は『日本の助成金』750万円で作られた」と報道。

08年 2月上旬 東京4館、大阪1館での上映が確定。

12日 自民党の稲田朋美衆院議員の事務所が文化庁に対して週刊新潮の記事内容の確認と、映画の視聴を要望。これを受け同庁は議員側の意向を仲介する形で、製作した龍影側に上映会の開催を要望。

3月上旬 東京、大阪の封切りを除く北海道から沖縄までの地方14館での上映が内定。

12日 配給協力・宣伝会社の「アルゴ・ピクチャーズ」が全国会議員と秘書を対象に試写会を開催。自民、民主党などから議員ら約80人が出席した。

15日 「新宿バルト9」が中止をアルゴに通告。

20日 「銀座シネパトス」で、右翼団体が初めて街頭宣伝活動。その後、同22、26日にも別の団体が来る。

26日 銀座シネパトスが中止を決定。

27日 参院内閣委員会で、有村治子議員(自民)が助成金支出の妥当性について取り上げる。

31日 「渋谷Q-AXシネマ」「シネマート六本木」「シネマート心斎橋」が上映中止を決める▽アルゴが東京、大阪の計5館での今月12日の封切り上映の中止を発表▽稲田氏は「上映の是非を問題にしたことは一度もない」とのコメントを出す。

4月上旬 日本新聞協会、日本民間放送連盟、日本ペンクラブなどが上映中止について懸念を示す談話などを相次いで発表。

2日 福田康夫首相が「嫌がらせとかの理由で上映中止になるのは誠に遺憾だ」と表明。

4日 アルゴが5月から東京、大阪を含む17都道府県の計21館で順次、上映すると発表。

毎日新聞

http://mainichi.jp/enta/cinema/news/20080407ddm012040112000c.html

---------------------------------------

「靖国」上映中止に抗議/日本シナリオ作家協会

ドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」の上映中止が相次いだ問題で、日本シナリオ作家協会(東京都港区、西岡琢也理事長)は八日、「この状況を黙認・傍観するすべての人々を憎悪する」との抗議声明を発表した。

「映画を公に発表する場を強圧的に奪うことはわれわれ表現者のみならず、国民一人一人の生活をも窒息、萎縮(いしゅく)させてしまう憂慮すべき事態を招くに違いない」と批判。「これからも、数年来この国を覆い続けるきな臭い不穏な時代の空気に抗(あらが)っていく」と結んでいる。

新潟県弁護士会の高野泰夫会長も同日、映画関係者に対して「表現の自由に対する不当な圧力に屈することなく、毅然(きぜん)とした態度で臨むことを要請する」とする声明を出した。

同弁護士会などによると、日弁連が会長談話を発表しているが、都道府県弁護士会としては初めてという。新潟県では、新潟市の映画館が六月以降の上映を決めている。

■助成の妥当性だけを問うた

表現・言論の自由が保障されたわが国において、たとえ政治的、宗教的な宣伝意図のある映画を製作しようと公開しようと自由である。今回、映画『靖国 YASUKUNI』(李纓監督)の一部映画館での上映中止をめぐって私が批判の矢面に立たされている。私たちが問題にしたのは、この映画自体ではない。そこに文化庁所管の日本芸術文化振興会が750万円の公的助成をしたこと、その一点についてである。

発端は一部週刊誌が「反日映画『靖国』は日本の助成金750万円で作られた」と報じたことだった。試写会を見た複数の友人からは、この映画に弁護士時代の私が映っているとも伝えられた。もちろん私は、この映画で観客の目にさらされることを同意したことはなかった。

そこで2月に、私もメンバーである自民党若手議員の「伝統と創造の会」(「伝創会」)で助成金支出の妥当性を検討することになり、文化庁に上映を希望した。当初、文化庁から映画フィルムを借りて上映するとして、日時場所も決めたが、その後製作会社が貸し出しを拒否する。そして文化庁協力と書かれた国会議員向け試写会(主催者不明)の案内が配布され、伝創会の上映会は中止に追い込まれた。

朝日新聞が報じたような「(私が)事前の(公開前)試写を求めた」という事実は断じてない。助成金を問題にする前提として対象となる映画を見たいと思うのは当然であり、映画の「公開」について問題にする意思は全くなかったし、今もない。「事前の試写を求めた」という歪曲(わいきょく)について朝日に訂正を求めているが、いまだ訂正はない。

≪「日本映画」ではない≫

結論からいって同振興会が助成金を出したのは妥当ではない。助成の要件である(1)日本映画であること(2)政治的、宗教的宣伝意図がないこと-を満たしていないからだ。

まず、この映画は日本映画とはいえない。振興会の助成要項によれば「日本映画とは、日本国民、日本に永住を許可された者又は日本の法令により設立された法人により製作された映画をいう。ただし、外国の製作者との共同製作の映画については振興会が著作権の帰属等について総合的に検討して、日本映画と認めたもの」としている。

映画「靖国」の製作会社は日本法により設立されてはいる。しかし取締役はすべて中国人である。平成5年、中国中央テレビの日本での総代理として設立されたというが、映画の共同製作者は2つの中国法人(団体)であり、製作総指揮者、監督、プロデューサーはすべて中国人である。

さらに靖国神社をテーマにしていること自体、政治性が強い。小泉元総理の靖国参拝をめぐっては国内外で議論があり、特に日中間で政治問題化した。しかも、この映画のメーンキャストは小泉元総理と靖国神社を訴えていた裁判の原告たちである。

≪歪曲された私の意図≫

私も弁護士の立場から靖国神社の応援団として裁判にかかわったが、原告らは一貫して「靖国神社は、死ねば神になると国民をだまして侵略戦争に赴かせ、天皇のために死ぬ国民をつくるための装置であった」と主張していた。映画からは同様のメッセージが強く感じられる。

映画の最後で、いわゆる南京大虐殺にまつわるとされる真偽不明の写真が多数映し出され、その合間に靖国神社に参拝される若かりし日の昭和天皇のお姿や当時の国民の様子などを織り交ぜ、巧みにそのメッセージを伝えている。

私は、大虐殺の象徴とされる百人斬り競争で戦犯として処刑された少尉の遺族が、百人斬りは創作であり虚偽であることを理由に提起した裁判の代理人もつとめた。遺族らに対する人格権侵害は認められなかったが、判決理由の中で「百人斬りの記事の内容を信用することができず…甚だ疑わしい」とされた。ところが映画では百人斬りの新聞記事を紹介し、「靖国刀」をクローズアップし、日本軍人が日本刀で残虐行為をしたとのメッセージを伝えている。

これらを総合的に判断すると、「靖国」が「日本映画」であり「政治的宣伝意図がない」とし、助成金を支出したことに妥当性はない。

私は弁護士出身の政治家として、民主政治の根幹である表現の自由を誰よりも大切に考えている。だからこそ人権擁護法案にも反対の論陣を張っている。表現や言論の自由が最大限尊重されなければならないのは民主政治の過程に奉仕するからであり、表現の自由の名のもとに政治家の言論を封殺しようとすることは背理である。(いなだ ともみ)

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080409/trd0804090413003-n1.htm

--------------------------------------------------

【正論】文化庁の映画助成 精神科医、国際医療福祉大学教授・和田秀樹

http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/080408/acd0804080335000-n1.htm

----------------------------------------------------

「靖国」上映中止:「圧力」じわじわと 週刊誌報道、議員向け試写きっかけに

ドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」の上映を予定していた東京、大阪の5館(4社)が相次いで中止を決めた。映画館側は今月12日の封切りを控え、なぜ断念したのか。経緯を検証した。【臺宏士、本橋由紀、鈴木隆】

◆街宣、怖がるスタッフ

「現場は若い女性スタッフばかりだ。彼女たちは携帯電話の着信音にも右翼団体が来たのではないかとおびえる状況だった。しかし、会社としては上映を支える人的配置は困難だった」。「靖国」の上映中止を決めた「銀座シネパトス」。運営する「ヒューマックスシネマ」(東京都新宿区)の担当者は、苦渋の選択だったことを強調した。

同社によると、右翼団体が、映画館周辺で初めて街頭宣伝活動を行ったのは先月20日午後。3人が乗った1台の街宣車が映画の上映中止を訴えた。22日にも別の団体が来た。いずれも文書での申し入れはなかったが、98年公開の「南京1937」が街宣活動のため相次いで中止に追い込まれたケースを挙げ「同じようになる」と主張したという。脅迫めいた抗議電話もあった。同社は26日、配給協力・宣伝会社「アルゴ・ピクチャーズ」(港区)に上映中止を申し入れ、ポスターも取り外した。その日、別の団体が来たが、中止決定を告げると引き揚げた。

同社関係者は「過剰な自粛と言われるが、安心して上映できる環境を確保できなかったことに尽きる。昨年、試写を見たときは中止に追い込まれることは想像もしなかった。『反日』という言葉が独り歩きしている気がする」と明かす。

◆「近隣の施設に迷惑」

最も早く上映中止を決めたのは、東京・新宿の「バルト9」を運営する「ティ・ジョイ」(中央区)。同社は「番組編成上の総合的な判断」としているが、自民党の稲田朋美衆院議員らの意向を受ける形で、アルゴが先月12日に国会議員向け試写会を開いた直後だった。アルゴ側は「右翼団体の街宣車が来る恐れがある。映画館は、商業地の真ん中にあり、近隣施設に迷惑がかかる、という説明だった」と明かす。銀座シネパトスと異なり、右翼団体などからの具体的な抗議はないという。

「Q-AXシネマ」(渋谷区)も「直接的な抗議や特定の団体、個人などからの働き掛けはなかったが、商業施設として万一のことがあってはならない。上映中止は初めてだがやむを得ない」とコメントする。

「シネマート」を東京、大阪で運営する「エスピーオー」(港区)は今月1日、ホームページに経緯を説明する文書を掲載。国会議員による試写会後にアルゴ側に「安全な上映環境の整備」を申し入れたが「中止にすることで了承を願いたい」と申し出があったとしている。これに対し、アルゴは「エスピーオーは、左右両派を招いた試写会を開くことなど実現が難しい条件を提示した」と、ニュアンスが異なる説明をする。両社は公開に向けて話し合いを再開した。

◆「表現の自由の担い手」

上映を予定している新潟市の「市民映画館シネ・ウインド」は、「個人が会費を払って自由を維持している。23年間、公開を中止した映画はない。自粛ムードが全国に広がった昭和天皇の大喪の礼の時も営業した。大丈夫です」と言い切る。同館では、上官の戦争責任を追及する故・奥崎謙三氏を描いた「ゆきゆきて、神軍」(原一男監督、87年)を上映した時も問題なかったという。

アルゴの岡田裕社長は「映画は上映して初めて事業が成り立つ産業だ。映画館は重要な表現の自由の担い手だ。頑張れるところまで、頑張るべきではないか」と話す。

上映中止が広がるきっかけになった国会議員対象の試写会は、文化庁が製作者側に打診し、会場を手配するなど深く関与した。公開前の議員向け試写に対しては「事前検閲だ」と疑問の声もある。同庁は「稲田事務所から助成金についての問い合わせがあった際に視聴の要望を受けた行きがかり上だ」(芸術文化課)と説明。今回の対応が中止につながったことについては「心外だ」としている。

◇右傾化、戦前の歴史から学べ--ノンフィクション作家・保阪正康氏

最も懸念されるのは、面倒なことに巻き込まれたくないと言って靖国問題について議論することを敬遠する風潮が日本社会に広がることだろう。

言論の自由は、新聞記者や作家が書く自由のみでなく、新聞を運ぶ運転手さんや本を販売する書店員の方たちを含めて社会全体に自由が確立されていなければならない。映画館の従業員が圧力団体の脅しにおびえたり、近隣に迷惑をかける恐れがあるから中止するという理由のみを論じたら社会のあらゆる自由はその段階で最初に制約を受けてしまう。

文化庁は封切り前の映画を、問題視する一部の自民党議員の声に押される形で、事前検閲のような異例な試写会を事実上おぜん立てした。表現の自由の制約についてあまりに鈍感過ぎる。「公開されるので見てください」と断るべきではないか。

太平洋戦争に至った昭和10年代は、台頭する軍部におもねる言論が増幅していった歴史だ。そういう社会の中であたりまえのことがだんだん発言できなくなった。ときに一部雑誌などで右派の主張が大きく取り上げられる今日、近隣に迷惑がかかるという限定された状況でのみ上映中止問題をとらえると本質を見誤る。社会の右傾化という大状況をどう認識するかの能力が試されている。ただ、上映する映画館が出てきたことは、日本社会にはまだ復元力があるという健全性を示した。

<映画のあらすじ>

8月15日。靖国神社周辺は、戦没者を静かに弔うというよりも大勢の参拝者らで喧騒(けんそう)に包まれる。旧日本軍の軍服を着込み、境内で「天皇陛下万歳」と叫ぶ人たち。星条旗を掲げて「小泉純一郎首相を支持する」と靖国参拝に賛意を示した米国人男性は、警察の指導で神社の外に追いやられる。追悼集会に抗議した青年は、支持者に殴られて血まみれに。被害者にもかかわらず、警察官がパトカーに乗せて連れて行く。今回、助成金を問題視した稲田朋美氏が靖国神社参拝を呼びかけるシーンも登場する。

カメラは、日本在住19年に及ぶ李纓監督が10年にわたり見つめた神社境内の現実を映し出す。「イデオロギー的見方を打ち消すためにナレーションを一切排除」(李監督)する手法が全編を貫く。

日本刀は靖国神社の「御神体」で、戦前には、境内で「靖国刀」が製作された。作品には90歳の現役最後の刀匠、刈谷直治さんが登場し、李監督によるインタビューが随所に織り込まれる。小泉元首相の参拝を理解し、戦争を否定する刈谷さんの姿を通じ、靖国の魂と日本人の心情に迫ろうと試みる。

==============

■「靖国 YASUKUNI」をめぐる主な動き■

06年10月 文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」の審査委員会が「靖国 YASUKUNI」を製作した「龍影」(ドラゴンフィルムズ)に対して750万円の助成を決める。

07年12月 「週刊新潮」(12月20日号)が「反日映画靖国は『日本の助成金』750万円で作られた」と報道。

08年 2月上旬 東京4館、大阪1館での上映が確定。

12日 自民党の稲田朋美衆院議員の事務所が文化庁に対して週刊新潮の記事内容の確認と、映画の視聴を要望。これを受け同庁は議員側の意向を仲介する形で、製作した龍影側に上映会の開催を要望。

3月上旬 東京、大阪の封切りを除く北海道から沖縄までの地方14館での上映が内定。

12日 配給協力・宣伝会社の「アルゴ・ピクチャーズ」が全国会議員と秘書を対象に試写会を開催。自民、民主党などから議員ら約80人が出席した。

15日 「新宿バルト9」が中止をアルゴに通告。

20日 「銀座シネパトス」で、右翼団体が初めて街頭宣伝活動。その後、同22、26日にも別の団体が来る。

26日 銀座シネパトスが中止を決定。

27日 参院内閣委員会で、有村治子議員(自民)が助成金支出の妥当性について取り上げる。

31日 「渋谷Q-AXシネマ」「シネマート六本木」「シネマート心斎橋」が上映中止を決める▽アルゴが東京、大阪の計5館での今月12日の封切り上映の中止を発表▽稲田氏は「上映の是非を問題にしたことは一度もない」とのコメントを出す。

4月上旬 日本新聞協会、日本民間放送連盟、日本ペンクラブなどが上映中止について懸念を示す談話などを相次いで発表。

2日 福田康夫首相が「嫌がらせとかの理由で上映中止になるのは誠に遺憾だ」と表明。

4日 アルゴが5月から東京、大阪を含む17都道府県の計21館で順次、上映すると発表。

毎日新聞

http://mainichi.jp/enta/cinema/news/20080407ddm012040112000c.html

---------------------------------------

「靖国」上映中止に抗議/日本シナリオ作家協会

ドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」の上映中止が相次いだ問題で、日本シナリオ作家協会(東京都港区、西岡琢也理事長)は八日、「この状況を黙認・傍観するすべての人々を憎悪する」との抗議声明を発表した。

「映画を公に発表する場を強圧的に奪うことはわれわれ表現者のみならず、国民一人一人の生活をも窒息、萎縮(いしゅく)させてしまう憂慮すべき事態を招くに違いない」と批判。「これからも、数年来この国を覆い続けるきな臭い不穏な時代の空気に抗(あらが)っていく」と結んでいる。

新潟県弁護士会の高野泰夫会長も同日、映画関係者に対して「表現の自由に対する不当な圧力に屈することなく、毅然(きぜん)とした態度で臨むことを要請する」とする声明を出した。

同弁護士会などによると、日弁連が会長談話を発表しているが、都道府県弁護士会としては初めてという。新潟県では、新潟市の映画館が六月以降の上映を決めている。