大震災1年:3・11後の世界 豪・アボリジニの長老嘆く 私たちのウランがフクシマに

◇汚染の一方、雇用期待も

「私たちの大地が生んだウランがフクシマの人たちを苦しめている。本当に悲しい」

オーストラリア(豪州)先住民族アボリジニの女性長老アイリーンさんは、遠い日本で起きた福島第1原発事故に今も心を痛めている。豪州産ウランは原発燃料として日本などに輸出され、福島でも使われた。鉱山開発で先祖伝来の土地を奪われ、採掘中止を求めてきたアイリーンさんは今、世界中の原発廃止を訴えている。

南オーストラリア州の州都アデレードから北に約560キロ。赤茶けた砂漠の中に、国際的な大手資源企業「BHPビリトン」のオリンピックダム鉱山がある。年間約4000トンのウランを産出し、埋蔵量は世界一だ。

アイリーンさんの年齢は「90歳ぐらい」という。正確な生年月日は不明だ。この地に生まれ、野生のカンガルーを捕獲し、果物などを採集して暮らした。家は無く、樹木が屋根、大地が寝床。「でも昔はとても平和で幸福だった」と振り返る。

ところが70年代半ばに鉱山開発が始まり、広大な区域が鉄条網で囲われ、立ち入り禁止になった。アイリーンさんは「ここは私たちが先祖から受け継いだ大地。だが泉は枯れ、動物たちは姿を消し、大地は放射能に汚染されてしまった」と悲しそうに話した。福島原発事故の様子はテレビで繰り返し見たという。「日本の政府と電力会社にお願いしたい。ウランを買うのをやめ、原発を廃止してほしい」と訴えた。

周辺住民は、がんの多発など健康被害や採掘時に発生する放射性廃棄物の危険性を訴えてきたが、実態調査は行われていない。BHPビリトンは毎日新聞の取材に「放射能が危険を及ぼす事態は起きていない」と答えた。

豪州の環境問題に詳しい京都精華大の細川弘明教授(環境社会学)は「オリンピックダム産ウランの約4分の1が米国やカナダでの転換・濃縮などの過程を経て日本に送られ、福島第1原発でも使われた」と説明する。

だがウラン輸出の強化を図る豪州政府は昨年10月、オリンピックダム鉱山の事業拡張計画を承認。今後11年間で生産量を現在の4倍超の1万9000トンに拡大する計画だ。地元では新規の雇用創出やインフラ整備などへの期待も高い。

住民の中には安定した収入を得て子供たちに良い生活をさせたいという思いもある。鉱山で働く40歳代のアボリジニ男性は「ウランがあったことは不幸だが、鉱山と共存するしか道は無い」とあきらめ顔で語った。【オリンピックダム(オーストラリア南部)で佐藤賢二郎】

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120313ddm001040052000c.html

豪ウラン、新興国シフト

◇日本の需要減、備え 輸出を拡大、国内では「不要」

ウランの埋蔵量が世界一のオーストラリア(豪州)に、発電用の原子炉は無い。原発導入を検討したこともあるが、現政権は「原発は不要」との立場だ。一方でウランの輸出には力を入れる。東京電力福島第1原発事故の影響で「顧客」だった日本のウラン需要が減る可能性をにらみ、中国やインドなど新興国への輸出拡大を狙う。【アデレード、オリンピックダム(豪州南部)で佐藤賢二郎】

「豪州に原子力は必要ない」。ギラード豪首相は福島第1原発で水素爆発があった昨年3月14日、地元テレビで「原発不要論」を唱え、「豪州には豊富な太陽光、風力、地熱、潮力などの再生可能エネルギーがあり、原子力は適さない」と訴えた。「原発は造らず、ウランは原発の燃料として輸出する」。福島原発の事故は、ギラード労働党政権の基本政策を確認する契機となった。

豪州では石炭を使った火力発電が全体の約8割、天然ガスを合わせると火力発電が全発電量の9割を超える。国内に安価な石炭が豊富にあり、高コストで反対が根強い原発導入の必要性は低かった。

一方で、二酸化炭素排出量の削減は長年の課題だった。2006~07年、当時のハワード保守派政権は「温暖化対策」を理由に原発導入計画を推進したが、07年末の労働党への政権交代で頓挫した。保守派を中心に原発建設を求める声はくすぶり続けたが、福島原発事故が完全にとどめを刺した形となった。現政権は20年までに電力の2割を再生可能エネルギーに置き換えるとの新たな目標を掲げ、代替エネルギー開発に力を入れる。

福島事故後、豪州国内ではウラン輸出への影響を懸念する声が強まった。日本で使用されるウランは3分の1が豪州産。国内3カ所の鉱山で採掘されるウランの総輸出量は年間約7000トン(10年)で、うち4分の1を輸入する日本は最大の顧客の一つだからだ。

事故の影響でウラン採掘会社の株価やウランの市場スポット価格が下落した昨年3月下旬、ギラード首相は「日本での事態はウラン輸出に対する私の考えに影響を与えない」と強調。ファーガソン資源・エネルギー相も5月、「ウラン採掘は豪州の基幹産業」と語り、ウラン生産量は今後4年間で倍増すると自信を見せた。念頭にある輸出先は大規模な原発建設が計画されている中国、インドなどの新興国だ。

与党労働党は昨年12月、インドへのウラン禁輸措置の解除を決定。豪州はこれまで核拡散防止条約(NPT)非加盟国への輸出を禁じてきたが、「対印関係の強化」を理由に政策転換に踏み切った。

広島市立大広島平和研究所の田中利幸教授は「福島原発事故は豪州のウラン採掘・輸出に歯止めをかけるのではなく、その代替市場を求め、それを推進させるという逆説的な結果を生み出している」と指摘する。

◇大地、死に絶えてしまう 訴える先住民族、核実験の過去も

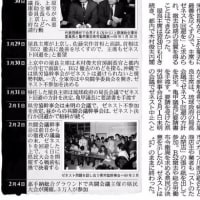

先住民族アボリジニのケビン・バズコットさん(65)は2月、オリンピックダム鉱山の事業拡張は「環境保護・生物多様性保全法」に違反するとして、計画を承認した連邦政府を提訴した。豪有力紙「オーストラリアン」は「オリンピックダムに挑む長老の小さな声」と紹介した。

バズコットさんは毎日新聞の取材に「拡張でさらに巨大な穴が掘られ、新たな道路や線路が造られる。より大量の水が消費され、大地は完全に死に絶えてしまう」と訴えた。先祖からの土地は鉱山の北に位置し、地下水が豊富だった。しかし、その地下水が大量に採掘のため使われ、ほとんどが枯渇したという。

バズコットさんは過去20年間、政府と鉱山会社にウラン採掘の中止を求めてきた。「戦いはやめない。ウラン採掘は地球に対する犯罪行為だ」と語る。福島第1原発の事故は「悲しい出来事だが、原子力に安全はないというメッセージを世界に送った」と強調した。

同じ部族出身で「豪州非核連合」の共同代表を務めるピーター・ワッツさん(47)は、「アボリジニも日本人と同じ『ヒバクシャ』だ」と語る。1月、横浜市で開かれた脱原発世界会議で「豪州産ウランがフクシマなど世界中に輸出され被害を与えている」と訴えた。

訴えたのは今も続く鉱山の放射性廃棄物による被ばくと、50年代に英国が豪州中南部で行った大気中核実験による被ばくだ。核実験では多くのアボリジニが被ばくしたと主張しているが、豪州政府は実験用地の所有者だけに賠償を払い、周辺住民への補償はなかった。ワッツさんによると、祖母と母親が被ばくし、祖母はまもなく死亡。5歳違いの弟は生後1週間で死亡し、妹は骨髄に障害を持って生まれた。弟の遺体は政府が回収し、その一部が両親の元に戻ったのは2年前だった。

==============

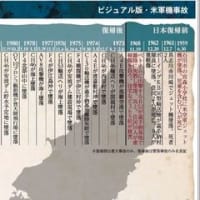

◇豪州の核・ウラン問題とアボリジニを巡る主な動き

1952~57年 英国が豪州中南部のマラリンガなどで計12回の核実験。英軍兵士とアボリジニを含む多数の地元住民が被ばく

1954年 英米政府の要請を受け、核兵器製造用のウラン採掘を開始

1981年 北部準州のアボリジニの聖地、カカドゥ国立公園内のレンジャー鉱山でウラン採掘開始。ユネスコがカカドゥ国立公園を世界遺産に登録(ウラン鉱山と周辺は除外)

1988年 南オーストラリア・オリンピックダム鉱山でウラン採掘開始

1998年 ユネスコがカカドゥ内のジャビルカ鉱山開発工事の中止を勧告(翌99年に凍結)。連邦政府が南オーストラリア・ウーメラに核廃棄物処分場建設を計画

1998~99年 レンジャー鉱山の放射能汚染水が周辺の小川に流出。アボリジニによる開発反対運動が活発化

2004年 アボリジニなどによる反対運動でウーメラ核廃棄物処分場計画を撤回

2005年 資源大手BHPビリトンがオリンピックダム鉱山を買収

2011年 連邦政府がオリンピックダム鉱山拡張計画を承認

毎日新聞 2012年3月13日 東京朝刊

http://mainichi.jp/select/world/news/20120313ddm003040119000c.html

よろしければ、下のマークをクリックして!

よろしければ、もう一回!