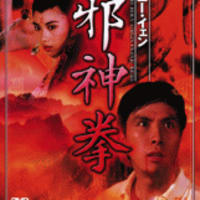

さて、前回は『ワンチャイ 天地大乱』の物語をかいつまんで取り上げましたが、残すパートは李連杰(リー・リンチェイ)演じる黄飛鴻と、甄子丹(ドニー・イェン)扮する納蘭元述提督の決戦…そしてラストのみとなりました。

しかし今回はその前に、本作の影の主役であり悲劇のキャラクターである納蘭提督に、今一度スポットを当ててみたいと思います。納蘭提督は広東の政府高官で、立ち位置的には『天地黎明』の巖振束に当たります。

彼は白蓮教への対策に追われるシーンで初登場しますが、戦況はやや押され気味。そんな中、孫文を中心とした革命勢力の動きも活発になり、彼は総督へ会いに英国領事館へ向かいます。

欧米列強による侵攻、次々とテロを引き起こす白蓮教、そして国勢を乱す革命勢力…納蘭提督はこれらの難題に苦慮していました。ところが、総督は革命勢力への応急的な対策として、英国に取り入って助力を仰ごうとするのです。

劇中の時代設定は下関条約が締結されている事、陸皓東の没年などから推察すると1895年でほぼ間違いないでしょう。私はあまり歴史に詳しくありませんが、当時は西洋諸国との間で何度となく戦争や衝突が起きていました。

三国干渉を経て、列強各国が中国の土地を狙うのも時間の問題……後ろ盾を得ようとする総督の考えも理解できますが、そうした状況を国防の最前線で見ていた納蘭提督は、非常に釈然としない様子で見送っています。

なお余談ですが、総督を演じたのは『天地黎明』で巖振束役だった任世官(ニン・シークァン)で、出番はここだけのゲスト出演。かつて時代に翻弄された彼が、同じ立場の納蘭提督を翻弄する側に回るという配役には、因縁めいたものを感じてしまいます。

その後、鍛錬する納蘭提督のもとに黄飛鴻が訪れます。一瞥もせずに彼の実力を見抜いた納蘭提督は、おもむろに棍を渡して棒術合戦を挑み、壮絶な打ち合いの末に実力を認めます(その際の賞賛は虚言であった事が後に解りますが)。

心の休まる間のなかった納蘭提督にとって、自分に匹敵する技量の持ち主である黄飛鴻との出会いは、貴重な憩いの時間となったでしょう。その証拠に、彼は子供たちを保護したくてもできないという、自分の辛い身上を吐露していました。

本当ならもっと親睦を深め、国家や人民のために意見を求めたかったと思われます。ですが、時代の流れは彼に安息の機会を与えません。それまで正義のために滅私奉公を続けてきた彼が、修羅へと豹変する事件が起きてしまうのです。

白蓮教の外国商人襲撃が起き、孫文逮捕のために英国領事館へ踏み込んだ納蘭提督。しかし彼は孫文を僅差で逃し、領事館の捜索も治外法権により中断せざるを得なくなります。あの孫文の同志である陸皓東が、すぐ間近にいたというのに…。

立ちはだかる列強国の壁、それに守られた革命家、そして世相を乱す白蓮教。この時、納蘭提督の前には今まで山積していたすべての障害が立ちはだかっていました。そして、もう少しで果たせた正義を寸前で打ち砕いたのです。

この事が、納蘭提督の悶々とした感情を爆発させてしまいます。部下に「領事館前の電柱を切り倒せ」と命じた直後の、あの冷たい眼光が全てを物語っているといえるでしょう。

彼はイギリス側の狙いが中国の混乱にあると断じ、白蓮教に領事館を襲撃させると、混乱に乗じて強制捜査を敢行。その目論見に気付いた領事を、部下が見ている目の前で殺害します。

この時、領事が「あんたの魂胆は読めたぞ!白蓮教に好き勝手させといて…」と言ってますが、納蘭提督にとって最も“好き勝手”しているのは中国を食い物にしている列強国に他ならず、内心は“お前が言うな”と思っていたはずです。

その後に彼が発した「ここは俺たちの国なんだ」という言葉からは、我々には想像もつかないような怨嗟の感情と、積年の思いがひしひしと伝わってきます。

かくして、信念を踏みにじられた男は正義を暴走させ、強引な手段で陸皓東を追跡。そこに黄飛鴻が立ちはだかり、かつて共に平和を願っていた者同士が戦うという、過酷なシチュエーションへと至ります。

ここから始まる最終決戦は、直前の李連杰VS熊欣欣とは真逆のウェポンバトルとなっており、最初の棒術合戦が伏線となっているのがポイント。肉体的なポテンシャルが全盛期にあった李連杰と甄子丹の動きも凄まじく、技の応酬も驚くほど華麗でした。

上へ下へと変わる立ち位置、竹を2本ずつ使っての強烈な打ち合いなど、縦横無尽に展開されるバトルは壮絶の一言に尽きます。さらにここで納蘭提督が“布棍”という奥の手を持ち出し、戦いは激しさを増していくのです。

丁々発止の戦いから最後に迎える劇的な決着に至るまで、この一戦はワイヤー古装片というジャンルの頂点といえる名勝負…といっても過言ではないでしょう。

その後、脱出する船に乗った孫文と十三姨に、すんでのところで間に合わなかった黄飛鴻たちは陸皓東から託されたものを渡します。初見の際は解らなかったのですが、これは中国同盟会の旗として陸皓東が考案した青天白日旗というものです。

現在は使用されていませんが、のちにこれが中華民国の国旗の元となりました。そして国旗とは国家の象徴であり、ひいては国そのものと言えるでしょう。

つまり黄飛鴻はこの戦いで中国という国家を守り抜き、その意思は国父である孫文へと受け継がれた…本作のラストは、そういうふうに捉えることも出来ます。

そうなると黄飛鴻は中華民国の、納蘭提督は滅びゆく清朝のメタファーにも見えてきます。そして、信じる正義が違っただけで破滅の道を辿った納蘭提督からは、『天地黎明』の巖振束と同じ“時代の流れに逆らえない儚さ”を感じてなりません…。

さて、この力強いメッセージ性が功を奏し、本作は『天地黎明』に次ぐ大ヒットを記録。李連杰と監督の徐克(ツイ・ハーク)の間ではゴタゴタがあったものの、更なる続編の企画が持ち上がります。

その後もシリーズは続き、多くの亜流作品が生まれることになるのですが、私はそれを時系列順に視聴していったわけではありません。『天地大乱』と出会った私は、次に放送された作品も続けてチェックしましたが、それは『天地争霸』ではなかったのです。

そんなわけで、ちょっと更新ペースがメチャクチャだったこの特集(汗)もいよいよ大詰め。次回は『天地大乱』以降の私が出会ったシリーズのあれこれと、その他の香港映画との出会いについて語ります!

しかし今回はその前に、本作の影の主役であり悲劇のキャラクターである納蘭提督に、今一度スポットを当ててみたいと思います。納蘭提督は広東の政府高官で、立ち位置的には『天地黎明』の巖振束に当たります。

彼は白蓮教への対策に追われるシーンで初登場しますが、戦況はやや押され気味。そんな中、孫文を中心とした革命勢力の動きも活発になり、彼は総督へ会いに英国領事館へ向かいます。

欧米列強による侵攻、次々とテロを引き起こす白蓮教、そして国勢を乱す革命勢力…納蘭提督はこれらの難題に苦慮していました。ところが、総督は革命勢力への応急的な対策として、英国に取り入って助力を仰ごうとするのです。

劇中の時代設定は下関条約が締結されている事、陸皓東の没年などから推察すると1895年でほぼ間違いないでしょう。私はあまり歴史に詳しくありませんが、当時は西洋諸国との間で何度となく戦争や衝突が起きていました。

三国干渉を経て、列強各国が中国の土地を狙うのも時間の問題……後ろ盾を得ようとする総督の考えも理解できますが、そうした状況を国防の最前線で見ていた納蘭提督は、非常に釈然としない様子で見送っています。

なお余談ですが、総督を演じたのは『天地黎明』で巖振束役だった任世官(ニン・シークァン)で、出番はここだけのゲスト出演。かつて時代に翻弄された彼が、同じ立場の納蘭提督を翻弄する側に回るという配役には、因縁めいたものを感じてしまいます。

その後、鍛錬する納蘭提督のもとに黄飛鴻が訪れます。一瞥もせずに彼の実力を見抜いた納蘭提督は、おもむろに棍を渡して棒術合戦を挑み、壮絶な打ち合いの末に実力を認めます(その際の賞賛は虚言であった事が後に解りますが)。

心の休まる間のなかった納蘭提督にとって、自分に匹敵する技量の持ち主である黄飛鴻との出会いは、貴重な憩いの時間となったでしょう。その証拠に、彼は子供たちを保護したくてもできないという、自分の辛い身上を吐露していました。

本当ならもっと親睦を深め、国家や人民のために意見を求めたかったと思われます。ですが、時代の流れは彼に安息の機会を与えません。それまで正義のために滅私奉公を続けてきた彼が、修羅へと豹変する事件が起きてしまうのです。

白蓮教の外国商人襲撃が起き、孫文逮捕のために英国領事館へ踏み込んだ納蘭提督。しかし彼は孫文を僅差で逃し、領事館の捜索も治外法権により中断せざるを得なくなります。あの孫文の同志である陸皓東が、すぐ間近にいたというのに…。

立ちはだかる列強国の壁、それに守られた革命家、そして世相を乱す白蓮教。この時、納蘭提督の前には今まで山積していたすべての障害が立ちはだかっていました。そして、もう少しで果たせた正義を寸前で打ち砕いたのです。

この事が、納蘭提督の悶々とした感情を爆発させてしまいます。部下に「領事館前の電柱を切り倒せ」と命じた直後の、あの冷たい眼光が全てを物語っているといえるでしょう。

彼はイギリス側の狙いが中国の混乱にあると断じ、白蓮教に領事館を襲撃させると、混乱に乗じて強制捜査を敢行。その目論見に気付いた領事を、部下が見ている目の前で殺害します。

この時、領事が「あんたの魂胆は読めたぞ!白蓮教に好き勝手させといて…」と言ってますが、納蘭提督にとって最も“好き勝手”しているのは中国を食い物にしている列強国に他ならず、内心は“お前が言うな”と思っていたはずです。

その後に彼が発した「ここは俺たちの国なんだ」という言葉からは、我々には想像もつかないような怨嗟の感情と、積年の思いがひしひしと伝わってきます。

かくして、信念を踏みにじられた男は正義を暴走させ、強引な手段で陸皓東を追跡。そこに黄飛鴻が立ちはだかり、かつて共に平和を願っていた者同士が戦うという、過酷なシチュエーションへと至ります。

ここから始まる最終決戦は、直前の李連杰VS熊欣欣とは真逆のウェポンバトルとなっており、最初の棒術合戦が伏線となっているのがポイント。肉体的なポテンシャルが全盛期にあった李連杰と甄子丹の動きも凄まじく、技の応酬も驚くほど華麗でした。

上へ下へと変わる立ち位置、竹を2本ずつ使っての強烈な打ち合いなど、縦横無尽に展開されるバトルは壮絶の一言に尽きます。さらにここで納蘭提督が“布棍”という奥の手を持ち出し、戦いは激しさを増していくのです。

丁々発止の戦いから最後に迎える劇的な決着に至るまで、この一戦はワイヤー古装片というジャンルの頂点といえる名勝負…といっても過言ではないでしょう。

その後、脱出する船に乗った孫文と十三姨に、すんでのところで間に合わなかった黄飛鴻たちは陸皓東から託されたものを渡します。初見の際は解らなかったのですが、これは中国同盟会の旗として陸皓東が考案した青天白日旗というものです。

現在は使用されていませんが、のちにこれが中華民国の国旗の元となりました。そして国旗とは国家の象徴であり、ひいては国そのものと言えるでしょう。

つまり黄飛鴻はこの戦いで中国という国家を守り抜き、その意思は国父である孫文へと受け継がれた…本作のラストは、そういうふうに捉えることも出来ます。

そうなると黄飛鴻は中華民国の、納蘭提督は滅びゆく清朝のメタファーにも見えてきます。そして、信じる正義が違っただけで破滅の道を辿った納蘭提督からは、『天地黎明』の巖振束と同じ“時代の流れに逆らえない儚さ”を感じてなりません…。

さて、この力強いメッセージ性が功を奏し、本作は『天地黎明』に次ぐ大ヒットを記録。李連杰と監督の徐克(ツイ・ハーク)の間ではゴタゴタがあったものの、更なる続編の企画が持ち上がります。

その後もシリーズは続き、多くの亜流作品が生まれることになるのですが、私はそれを時系列順に視聴していったわけではありません。『天地大乱』と出会った私は、次に放送された作品も続けてチェックしましたが、それは『天地争霸』ではなかったのです。

そんなわけで、ちょっと更新ペースがメチャクチャだったこの特集(汗)もいよいよ大詰め。次回は『天地大乱』以降の私が出会ったシリーズのあれこれと、その他の香港映画との出会いについて語ります!